| �����L>>�@ |

| 20�P1�N12��2���i���j |

| �g�o�̈ꎞ�I�s�ǂ���� |

|

|

|

| 2011�N12��1���i�j |

| �t���ƂȂ�܂����B�@ |

�@�������̂ŁA��������t���ɂȂ�܂����B�N�ƂƂ��ɁA�P�N�����������Ă����悤�Ɋ����Ă��܂��B�N�����A�N��̋t���ŁA�N�͂����Ă����Ƃ����Ă����B���̂P�N���v���o�����Ƃ��Ă݂Ă������ɂ͋L�����o�Ă��Ȃ��B�L�^�����āA���߂Ďv���o�����Ƃ��ł���B���̂��Ƃ��A�P�N�����������Ă����悤�Ɋ����錴���ł��낤���A����Ƃ��A����̂̓������x���Ȃ��Ă��������ł��낤���H�����A�����ł���Ǝv���B

�@����́A���ŊO���A���쏜�̃{�����e�B�A�����Ă���O���[�v�̒��H����s���A�P�N�̊�������߂��������B

�@�����̌ߑO���́A�J�̂��߁A�u�A�������v�ł̊����͒��~�����B�ߌ�́A�V����܂ŁA���p�ŏo�����܂����B

�@��́A�O��s�l�b�g���[�N��w�ŁA�u��l�̂��߂̊��w�u����P�����l���͂Ȃ��K�v�H�E�E�E��ƂƏ���҂Ɗ��Ɓv����u���܂����B

|

|

|

|

| 2011�N11��30���i���j |

| �䒃�m���̕a�@�܂ŁA�o�����Ă��܂����B |

�@����A�ߑO���A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���Ȃ̒���f�f�ŏo�����Ă��܂����B�P�O���P�V���Ɏ�f�����l�ԃh�b�N�̌��ʂ������Ă����܂����B�������܂��A���t���������Ă��������܂����B���ʂ́A����܂łƁA�傫�ȕω��͂Ȃ��A�R���X�e���[�����������𑱂��邢�Ă���̂ŁA�������ʂƂȂ��Ă��܂��B

�@�����O����A�������C���Ȃ̂ŁA�T�����̕��ז�����������Ă��܂����B

�@�����t�߂̃C�`���E���́A�܂��F�Â��Ă��܂���ł����B |

|

|

|

| 2011�N11��29���i�j |

| �J�����i�f�V�R����� |

�@�����̌ߌ�A�����_�Ƒ�w�ɂ��f�����āA����w�m�������A������̃J�����i�f�V�R�����������Ă����B�Z���g���[�̌��i��Q�D�T�����p�j�Q�O�ɁA�Q�T�ԑO�i�P�P���P�R���j�ɁA�Q�����̎��A���Ă���A���肵�ĊԂȂ��̏�Ԃł���B���̃J�����i�f�V�R�̎�́A������w�_�w���̂j�������A����s�t�߂̑�����Ŏ��n���ꂽ���̂ŁA�m���Ȃ��̂������ł��B

�@�厖�ɁA����Ɏ����A��A��������A��Ɉ�Ă邱�ƂɂȂ����B�������Ȃ��悤�ɂQ���ɂP����x�̐���������邱�ƁB�J��������Ȃ��悤�ɁA������p�[�S���̉��ɒu���B��������̂悢�Ƃ��낪�����B�N�������āA��������A�T�t���炢�ɂȂ�����A���a�P�T�������x�̃|�b�g�ɐA���ւ���B���̌�A���A����傫�ڂ̔��ɐA���ւ��Ă��悢�Ƃ����������������B

�@

�@���ꂩ��A�����A�ώ@���Ȃ���A��ĂĂ��������B�����Ɉ���āA�Ԃ��炫�A�킪����������E�E�E�Ɗ���Ă���B

|

|

|

|

| 2011�N11��28���i���j |

| �H���F�v���u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v������ |

�@�O��s�̂r�m�r�|�L�l�b�g�́u�Ƃ������v�̓��L����m�����A�H���F�v���u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v�̕����ł���肵���B���̖{�́A�u�k�ЁE�u���[�p�b�N�X�u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v���{�ɔ��^��傫�����ĕ������ꂽ���̂ł���B�P�P���P���ɕ����̏��ł��A������Ѓh�b�g�R�����甭�s����Ă���B

�@���e��

�P�|�Ƃ�ڂ̍�i���낢��

�Q�|�Ƃ�ڂ̃��[�c�����ǂ�

�R���z�H�[

�S�ڂ����l�����u�|�Ƃ�ڂ̉Ȋw�v

�T�|�Ƃ�ڂ��ł���܂�

�U�肪�l���č��

�ƂȂ��Ă���B

�@���҂́A�T�N�ԂɂW�O�O�@�قǍ�肠���������ł���B

�@�����͂P�@���P���Ԃقǂō���Ă��������ł��邪�A�Ō�ɂ͂P�@�U���Ԃ����āA�V��ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ׂČ`���قȂ邷�炵���|�Ƃ�ڂ̎ʐ^����R�f�ڂ���Ă���A��ς��炵���{�ł���B

|

|

|

|

| 2011�N11��27���i���j |

| �J�����i�f�V�R����Ă鏀�� |

�@�H�̎����J�����i�f�V�R�̕c�������Ă��������A����ň�ĂāA����Ƃ�A���₵�Ă������Ƃ��A�v�悵�Ă���B���N�����邱�Ƃł��邪�A�����Ă���������̂͋M�d�ȑ�����̎����̃J�����i�f�V�R�ł���̂ŁA�T�d�ɐi�߂����Ǝv���Ă���B

�@�����A�i�}�[�g�ŁA�ԋʓy�ƕ��t�y�Ɩ������w�������B�J�����i�f�V�R�͓���������D�ނ悤�ł���B�Ƃ肠�����́A���A�������āA��������̂悢�Ƃ���ɂ��������B

�@��R���₹��A����߂��ł̂��낢��ȂƂ���ŁA�Ԃ��炩���������B�l���Ă��邾���ŁA���邢�C�����ɂȂ�܂��B

�@

�@������A���C���ŁA�A�����������B�Ђǂ��Ȃ�O�Ɏ��������̂ŁA�����́A���d���Ă���B |

|

|

|

| 2011�N11��27���i���j |

| ���j���̒��́ATBSTV�́u�������k�v������B |

�@�����i���j���j�̒����A�s�a�r�s�u�́u�������k�v�������B

�@�i��͌����̓��勳����~�M����B�����̃Q�X�g�́A�Δj����ƕЎR�P������B�b���

�@���W�Q�O�O�~����A���B���Z��@�ǂ��Ȃ�

�A����u�d�����v�A�ˑR�u�N�������v�̗��Ȃ�

�BTPP���A����Ȃ��a�A�u�������v���K�^�K�^�A�u�ʒ��F�����v���āE�E

�C�˓��u����Ő��ǁv�I�I�A�ǂ�ǂ�u���ݍ���v�ŁE�E�A�����Łu����Q��v�A�����O�́u���}�v�́E�E

�Ȃǂł������B

�@�Ō�́u�Ɉꌾ�v�ł́A�ЎR����́u����}�͏���ł��グ�Ȃ��Ƃ����Đ����Ƃ����B����ł�����Ȃ�A���̑O�ɑ��I���������v�ƁA�Δj����́u����łƎЉ�ۏ�̖{���I�ȋc�_�𐳖ʂ�����v�Ɣ����B |

|

|

|

| 2011�N11��26���i�y�j |

| ����u�K��u�A�������v |

�@�ߑO���A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̙���u�K��A�u�A�������v�ł������B�u�t�́A�O���[���A�h�o�C�U�[�̉�����������B�e�[�}�́u���ؕʂ̎����v�ŁA�������P�T������u�����B

�@�����́A�R��̘A���V���[�Y�̂Q��ڂł���A����͂P���P�W��(�y�j�Ɂu���t���̐��}����v���\�肳��Ă���B

�@�O���̂P���Ԃ́A�u�`�ŁA�㔼�̂P���ԗ]��́A���`�m�L�̙�����K���s�Ȃ����B

|

|

|

|

| 2011�N11��25���i���j |

| �x�m�R�ɁA�k�����ӂ��Ă���悤���B |

�@�ߑO���A�����V����̗��̍������R���̏ォ��x�m�R��]�B�x�m�R�ɂ͕Б��ɁA�_���������Ă����B�k���������Ă���悤�Ɍ�����B���ꂩ��A�����Ȃ�ɂ�A�܂��܂��x�m�R���������茩���Ă���悤�ɂȂ�B

|

|

|

|

| 2011�N11��24���i�j |

| ���Ԍ����ƍr��͐�~�ł̖쒹�ώ@�� |

�@�����́A�������{�����e�B�A�쒹�O���[�v�̖쒹�ώ@��i���匤�C�j�ŁA���������ƍr��͐�~�Œ��������܂����B

�@���������̒r�ł́A�����J�����A�q�h���K���A�z�V�n�W���A�L���N���n�W���A�I�i�K�K���A�o���A�I�I�o���A�J���Z�~�Ȃǂ��A�r��͐�~�ł́A�`���E�Q���{�E�A�^�q�o���A�C�\�V�M�A���Y�A�x�j�}�V�R�Ȃǂ��ώ@�ł��܂����B�S���ŁA�R�O��ł����B

�@���V�C���悭�A�y�����ώ@��ƂȂ�܂����B

|

|

|

|

| 2011�N11��23���i���j |

| ��H�ŁA�V�h�̍������P�R�K�܂ŏo�����Ă��܂����B |

�@�����́A�����̉�H�ŁA�V�h�̍������P�R�K�ɂ��鎩�R�h�C�^���A�����X�g�����܂ŁA�o�����Ă��܂����B

�@�X�̖��O�́A�J�m�r�G�b�^ �^�J�}�T �E�G�^�P�B���i�����[�Y�i�u���ŁA�������Ƃ��āA���������A�ƂĂ��悩�����ł��B |

|

|

|

| 2011�N11��22���i�j |

| ��������ӂ̃n�P�̓����ӂ���� |

�@�ߌ�A��여��A����Ȃ��Ƃ�����̃t�B�[���h���[�N�ŁA������̃n�P�̓����ӂ�������B

�@�ߌ�1���ɁA���̐��V�䋴�ɏW�����āA�O�����w�Z�̘e�ɂ���u�̖̂��v���݂āA�ێR���Ŗ��ƕʂ�A���������������J���@�̗N�������w�����Ă����������B

�@�ш�_�Ђ̗N���A�����o�ϑ�w�̐V���Y�r�������B

�@

�@�@���̌�A�������s���̖�������\��ɂȂ��Ă������A���́A�s���ŁA���炳���Ă����������B

|

|

|

|

| 2011�N11��21���i���j |

| �����̖��̗��ʑ���i11���j�@ |

�@�����́A�����̖��̗��ʑ�����A�O��s���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ł����Ȃ����B�����́A�����悤�Ȃ̂ŁA�������������A�܂��܂��Ȃ����ɑ�������悤�Ǝv�����B�����́A��l�����̑���ł���B���āA�v������肢���V�C�ŁA��Ƃ͏�����2���Ԕ��ŏI�������B

�@���ʂ́A�挎���́A10������P�T�����x�������Ă��邪�A�܂����Ȃ萅������Ƃ�����ۂ���B

�@

�@�t�߂ł́A���̐앝�́A��W������A���[�͕��ςŖ�20�������ł������B�앝���T�������āA�����𗬂��āA�����𑪒肷��B�ł��������͏������x���A�E����������̂ŁA�����������Ƃł���B

|

|

|

|

| 2011�N11��20���i���j |

| �����s�܂ŁA�L�O�u����u�s������Ă�̂܂��Â���v���ɍs���ė��܂����B |

�@�ߌ�A�����s�̌b�w����w�̂i�Q�O�Q�����ŊJ�Â��ꂽ�A�����O���[���{�����e�B�A�X�؉��Â̋L�O�u����u�s������Ă�̂܂��Â���v���A�����ɍs���Ă��܂����B

�@

�@�����O���[���{�����e�B�A�X�؉�̊�����10���N���}����B�����̂��������́A�u�݂ǂ�̐R�c�ψ��v3�����A�r��Ă��������E�Βn���A���犾�𗬂��ĎG�ؗт̕ۑS��}�钇�Ԃ𑝂₷���߂ɕ���14�N�Ɂu�����O���[���{�����e�B�A�u���v���n�߂����Ƃł������B���̌�10�N�ɁA10��̍u�����J����A�u����u��344���̓���200�����A��ɏ������āA���������Ă�����Ƃ̂��Ƃł����B

�i�P�j�O���́A�����O���[���{�����e�B�A�X�؉�̊�����1����15���قǂ���A9�̃{�����e�B�A�c�̂̊������������B

�i�Q�j��u���Ƃ��āA�����s�s��w�����w�������O��j�Y����́u�s������Ă�̂܂��Â���v����1���Ԃقǂ������B

�@��u���́A�n���̗��j����n�܂������A���ŁA��ۂɎc�������t�������Ƃ߂��B

�@�u��X�̐����́A�������l���������炷�V�X�e���̏�Ɏx�����Ă���v�A

�u�������̂Ɋw�Ԃ����Ȃ��v

�u�L������ǂ����߂鎞��͏I������B���ꂩ��́A�L������[�߂鎞��ł���v

�i�R�j�Ō�ɁA1���ԂقǁA���J���k��������B

�@

�@�O��s�ŁA�̃{�����e�B�A���������Ă��鎄�ɂ́A�����̋L�O�u����́A��������Ƃ��āA��ώQ�l�ɂȂ���̂ł������B�@

|

|

|

|

| 2011�N11��20���i���j |

| �u�[�^���Ɋw�ԁA�����́u�K���v |

�@���o�Ƃ��ė�������Ă���u�[�^���̃����`���N�����v�Ȃ́A�挎��������A������������� �V�����s�ƂȂ邻���ł��B���Ƃ́A���N�T���ɗ�������\�肾�������A�����{��k�Ђ̔����ʼn������Ă������̂��ƁB

�@17���ɂ́A�����K��A�O�c�@�{��c��ʼn������s���܂����B�i�����̑S���͉��L���猩�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�j�R�j�R����j���[�X�@�@ http://news.nicovideo.jp/watch/nw147415�@�@�j http://news.nicovideo.jp/watch/nw147415�@�@�j

�@18���ߌ�A��Вn�E������K�ꂽ�B���w�Z�ł́A�q�ǂ������̑劽�}����B�u���v�������Ƃ̍����̔����́A�q���������������܂����B

�P�W����A���s���肵�A�P�X�����ɂ́A���t����K��܂����B

�P�X���A�؍ݐ�̋��s�ł̊��}�s���ɘa���p�ŏo�Ȃ��A�W�҂������ւ����܂����B

�@

�@���A�u�[�^�������ڂ��W�߂Ă���̂́A�f�m�g�i�������K���j���A�����̒��S�ɂ����A�����i�߂Ă��邱�Ƃł��B�f�m�o�i���������Y�j���d�����鑽���̍����A�Q�l�ɂ��邱�Ƃ��K�v�����m��Ȃ��B

�@�u���̖̂L�����v�ł͂Ȃ��A�u�S�̖L�����v���ɂ��邱�Ƃ̏d�v�Ȃ��ƂɋC���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�����ȍ�������A�ł��邱�Ƃ����m��܂��A�]��ɂ��������d���������Ă����o�ώЉ�V�X�e���́A���A�Ȃ���p�ɗ��Ă���Ǝv���܂��B

|

|

|

|

| 2011�N11��19���i�y�j |

��Ȏ蒠�� �Y��,�d���Ȃ����R�ώ@�����ň����߂��B

|

�@�܂����厸�s�ł������B�{�����e�B�A�������I���A�A��ɁA�悭�������u�C�^���A���H���p�b�p�p�X�^�[�v�ŁA���H��H�ׂ��B�ӂƎ蒠�����悤�ƃU�b�N�̒���T���Ă��A�T���Ă��A�蒠�͏o�Ă��Ȃ��B���܂����I�@���b�l��̌�ŁA�蒠���U�b�N�ɂ��܂��̂�Y�ꂽ�悤���Ǝv���A������T�������A�o�Ă��Ȃ��B��������߂āA�悢�����R�ώ@���܂ň����Ԃ����B

�@����܂����B�U�b�N�������Ă����I�Ɏ蒠��Y��Ă��܂����B���łɌ����Ă���Ă����̂ŁA�����ł����B

�@����ɂ��Ă��A���N�ɂȂ���2�x�ڂł���B�N�ƂƂ��ɁA���ӗ͂������Ă���悤���B�C�����Ȃ���I�Ǝv���܂��B |

|

|

|

| 2011�N11��19���i�y�j |

| �J�̒��A�{�����e�B�A�������s�Ȃ��B |

�@�����́A��R�y�j���A�������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�����B���̏�A�����́A���̐��b�l�������A�o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�o�����鎞�ɂ́A�J�͂��ł������A�荏��9��������ɂȂ�ƁA�����~��o�����B�Q�������{�����e�e�B�A�́A������菭�Ȃ��A�Q�O�����܂�ł������B�����̍�Ƃ́A�t�G���X�ɂ���ނ�A���̏����ł������B

�@��Ƃ����Ă��邤���ɒi�X�ƉJ���~��o�����B�ʍs�l���A�C�̓łɂ������̂��A�u����J����v�Ɛ��������Ă����B���߂ɐ�グ�A���R�ώ@�Z���^�[�ɖ߂����B

�@11��������A���b�l��n�܂������A�����͋c�肪�����A1���Ԕ��̉�c�ɂȂ����B�����A�w��Ǘ��҂ƃ{�����e�e�B�A�̐��b�l���b�������āA���߂Ă������ƂŁA�^�c������Ă���B |

|

�@ |

|

| 2011�N11��18���i���j |

| �s����w�F�w���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���v�A |

�@�ߑO���A�O��s�Љ���ق̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�ł́A�������q��w���_�����L���O���搶�́u���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���v�Ƒ肷��u�`�̂Q��ڂ��������B���Ȃ�ɗ����������Ƃ��������Ă݂�B

�@�@�ً}���Ԃɒ��ʂ��āu������v���Ƃ����ł���Ƃ̕��͂ł������B�ً}���Ԃɒ��ʂ��ĂȂ�Ƃ������̂т����Ƃ̈ӎ��������Ƃ���ł��邪�A���ۂɂ́A��i���ł́A�����ⓦ���͋N���Ȃ��B�p�j�b�N�◪�D���N���Ȃ��B�ނ�����ۂɂ́u������Ă��܂��v�B�����ē����x��Ă��܂��B����͓����́u�[���v�ƊW������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B���ۂɂ́A���ӂ�ł͂Ȃ��A�����Ȃ��̂ł���B���̂ق����A������m���������邱�Ƃ���A�����̖{�\�I�ȍs���ł���B���̂��Ƃ��A�l�Ԃ̐i���̒��ł��A�܂��̂����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����邻���ł���B

�@�X�D�P�P�ŁA���E�f�ՃZ���^�[�r���ł́A�ŏ��ɍU�������k���Ƃ��̌�ɍU�������쓏�ł́A���̗l�q���قȂ��Ă����悤�ł���B�r�����̎c�����̎��ԕω����������ʂł́A�ڂ̑O�Ńr���ւ̍U����ڎ������쓏�̕����A�ɂ��ẴC���[�W���ł��Ă��镪�A�c�����͒Ⴍ�A��������i�߂Ă����B���Ԃɑ���C���[�W�i�����j���ł��Ă������ǂ����ŁA���ɍ��������Ă����B���̏�A�k���ł́A���w�K�̐l���u������āv���āA���������x�������ƍl������Ƃ̂��Ƃł������B

�@�A�ЊQ���̑����ƃ��f�B�A�A�ĂƂ̊W�ɂ��ẮA����܂łɒÔg������̌Ăт�����m���Ă������ɂ��Ă̒������ʂł́A�����߂����m��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B�����ƂȂ������ɂ́A�����ŏ������W���A�����̔��f�ōs�����邱�Ƃ��K�v�ŁA���ȐӔC�̎���ł���Ƃ����̂��A�搶�̂��l���ł������B

�@�B�����Ռ��̌�̐S�����l����ƁA�܂��́u���E�v�A���̌�A�S�������n�߂āu��펞�K�́v����������B�ڂ����݂�ƁA�^�������̈ӎ��̐����A��펞�K�͂̐����A���ݕ}���E�����s�ׁA����K�͂̉A������H�̎Љ�����Ƃ̌o�߂��o��B�Ō�ɁA�B�ЊQ�nj�Q�i���₷���A���ɂ�����A�݂��ɂށA�Ȃǁj���������琔�T�ԑ����A�啔���͉��邪�APTSD�S�I�O����̃X�g���X��Q�������Ԏc��P�[�X���A�ߍ��Ȍo���������ꍇ�ɂ͍ŏ��R������ő�łT�W�������Ǐ��悷��Ƃ̂��Ƃł������B

�@

�@��X�́A���̂悤�ȁu�c�߂�ꂽ�F�m�v��u�S�����ꂽ�s���v�̂��Ƃ��A�ӎ����āA�s��������悤�ɂƂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł��A������Ƃł���B |

|

|

|

| 2011�N11��17���i�j |

| �g�ˎ��ŁA���F�Ƃ����̉�H |

�@�����́A���߂���Q���Ԏ�A�g�ˎ��̃��X�g�����ŁA��w�̗F�B�Ɖ�H�����āA���낢��Ɗ��k�������B��w�@�C�m�ے����I�����āA�ꏏ�ɓ����ɏo�āA�A�E�������̂ŁA�t�������͒����B���݂��ɁA�傫�ȕa�C�����Ă��Ȃ��̂��A�����ł���B

�@���铹�ŁA�o�X����O�ł���āA��̓��̒r�̂܂���������B���N�̏H�X���Q�V���i�y�j�Q�W���i���j�̑�Q�X��S���Ή��t�F�A�[TOKYO�̊Ŕ��o�Ă����B���̈�̓����������̂ЂƂɂȂ�悤���B

�@

���䋴�́A���C����Ă����B�����l�q����������ς���Ă��āA�Ȃ��߂Ȃ��B

|

|

|

|

| 2011�N11��16���i���j |

| ���̂Ȃ��Ƃ����ʂ̑��� |

�@�����́A��여��A����Ȃ��Ƃ������Â̖��̈�ė��ʑ���ɎQ�������B���̒S���́A�O��n��̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�̗��ʂ̑���ł���B���ǂɕ�����āA���̏㗬���牺���̑S��ŁA���������B�p�x�́A�N�ɂR����S������Ă���B�����R�N�ɂ��Ȃ�B

�@�����́A��l�ő���������B���ƃy�A�ɂȂ����̂́A�����s�̉͐암�v��ۂ̐E���ł���B�����������������A���̂����V�C�ŁA��Ƃ͏����ɐi�B

�@�O��̕t�߂̖��̐앝�́A�S������Wm���x�ł���A�����̐��[�́A�P�T��������T�O�������x�ł������B�[���Ƃ���́A���C�ł́A����Ȃ��B

�@���ʂ́A�挎���́A�Q�O�����x�������Ă��邪�A�܂����Ȃ萅������Ƃ�����ۂ���B���́A������������A���ꂢ�ł���B

|

|

|

|

| 2011�N11��15���i�j |

| �A���ώ@������� |

�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n�������Â̐A���ώ@��s�Ȃ�ꂽ�B�u�t�͐��c��������A�s���P�R�����Q�������B����������ɂP�O���ɏW�����āA������B�n��AA�n��A�Ō�Ɏ��R�ώ@�����ώ@���A�ߌ�R���ɉ��U�����B

�@�A�J�V�f�A�C�k�V�f�A�N�}�V�f�̋�ʁA�A�J�}�c�A�N���}�c�̋敪�A�N�k�M�A�R�i���Ȃǂ̂ǂ�̂��낢��A�~�̃T�N���i�W���E�K�c�U�N���A�R�u�N�U�N���j�A�m�R���M�N�A���E�K�M�N�Ȃǂɂ��āA���[���A�����Ղ�̒����Ԃ̉���������������B

|

|

|

|

| 2011�N11��14���i���j |

| ���T���A���������ANHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�̉��o�ɒ��ځI |

���j����NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�ł́A���T���A���o�u���B������v�ƂłĂ����B���������O�ł��邪�A�u������v�́A�{���ł���B

�@���T���A���������A���o�ɒ��ӂ��Ă݂悤�Ǝv���B�@���a�̘a�����A�Ⴂ�l�X�̋����������Ă���Ƃ̘b������܂��B�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�����B |

|

|

|

| 2011�N11��14���i���j |

| ���ɒ����A�N���ʂ̑���i�P�P���j |

�@�����́A���P��̖��ɒ����N���ʂ̑�����s�Ȃ����B���₩�ȓ��ŁA��Ƃɂ͉��K�ȓ��a�ł������B

�@����́A���̖����t�߂̂ق���삩��A�����̐Y�V���㗬�܂ł̂P�P�ӏ��ł���B�X�^�[�g���x�������̂ŁA�Q�ӏ������́A������ɑ�������邱�Ƃɂ����B����ɗv�������Ԃ͂S���ԗ]��ł������B

�@�P�O�����{�̑���l���́A��������Ă����B

�@

|

|

|

|

| 2011�N11��13���i���j |

| ��������A�쑽���܂ŕ����܂����B |

�@�����͂��V�C���悩�����̂ŁA���W�����ɉƂ��łāA���̑���牺���̐��c�J��̖��_���܂ŕ����A�������̊쑽���w�ɏo�āA���߂��ɋA���Ă��܂����B

�@�r���J���Z�~�̎p�͂Q�x�݂܂����B�A�I�T�M�A�R�T�M�A�_�C�T�M�A�I�i�K�K���A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�A���Y�A�J�����q���A�R�Q���A�V�W���E�J���Ȃǂ��������܂����B�c�O�Ȃ���A�����J�����̎p�͌������܂���ł����B

�@�����ł́A�A���`�E���̌Q�����c���Ă���A�Ԃ��炫�A�������Ă��܂����B

���_���߂��ł́A�O����̃Z�C�o�������R�V����ʂɐ����Ă���Ƃ��������A�����Ă��Ă��܂��B

�@�����~�ł́A�n��̃{�����e�B�A�c�̂̂���������̉�A���������Ă���p���������܂����B

|

|

|

|

| 2011�N11��12���i�y�j |

| �쒹��T�����I���������쒹�ώ@�� |

�@�����́A�������̖쒹�ώ@��A�ߑO�X������P�Q���܂ł������B��ʎQ���҂͂Q�O�����A����Ƀ{�����e�B�A�̃X�^�b�t�P�O������Q�����Ă���B�e�[�}�́u�~����T�����I�v�ŁA���N�P�O�����痂�N�̂S���܂ŁA�����P���Q�y�j���ɍs�Ȃ���BPR�́A���������̂V�ӏ��Ƀ|�X�^�[�W�������邾���ł��邪�A�Q�O�N�߂����{���Ă���̂ŁA�悭�m���Ă���B

�@�X���ɁA���R�ώ@�Z���^�[�O���o�����āA���R�ώ@���������A�킫���L�ꂩ����̉E�݂�܂ʼn���A���̌�A������B�n��ɓ���A���ꂩ��A�n�����܂ŕ����A�Ō�Ɏ��R�ώ@�Z���^�[�̃��N�`�����ŁA�����킹�i�������̊m�F�j���s�Ȃ��B

�@�C��͑啪�����Ȃ��Ă������A�܂��~���́A�������t�߂ɂ͏��Ȃ��B����ł����N���߂ăV�����P�H�m�F�ł��܂����B�L�Z�L���C���m�F�ł��܂����B�}�K�������܂����B��N�������Ɋm�F�ł����W���E�r�^�L�A���Y�A���}�K���A�A�I�W�Ȃǂ́A�c�O�Ȃ���m�F�ł��Ȃ������B��������J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�I�I�^�J�A�R�Q���A�J�����q���ȂǁA�S���łP�X����m�F�ł��܂����B�������ł́A�R�u�N�U�N�����炢�Ă��܂����B

�����̖쒹�ώ@��́A�P�Q���P�O���i�y�j�X������s�Ȃ��܂��B

�@

|

|

|

|

| 2011�N11��11���i���j |

| �s����w�F�u���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���i����Љ�ƍЊQ�j�v |

�@�����̎s����w�����R�[�X�ł́A���R�ЊQ����̊w�K�Ƃ��̑�`���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���i����ҎЉ�ƍЊQ�j�`�ɂ��āA�������q��w���_�����L���O���搶����u�`���������B

�@�搶�ɂ��Ɓu������w�����o���ꂽ�ꍇ�ł��A�����T�O�����邱�Ƃ͂܂�ł���B���퐫�o�C�A�X�E������nj�Q�Ȃǂ̃q���[�}���t�@�N�^�[�Ȃǂ��e������v�����ł���B

�@�������������͈͂ł́A����x�点�錴���̂ЂƂ��u�o�C�A�X�̂����������X�N�F�m�i���퐫�o�C�A�X�j�v�ł���A�܂��u�}�����ꂽ�s���v�ł���Ƃ̂��ƁB�l�Ԃ́A�����ɂ������`�ŔF�����Ă��āA�ُ�𐳏�͈͓̔��̂��ƂƑ����Ă��܂��悤�ȍ�������邱�Ƃ�����B���ɂ́A�u������nj�Q�v������B�ً}���Ԃɖʂ��ĐS���I�A�����I�������łāA�}�q��ԁA��R�����ƂȂ��Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȃ��ƂŁA�����x��邪�������Ă��܂��Ƃ̂��Ƃł������B

�搶�ɂ́A�R�̎����̃r�f�I�i�@���߂��ăK�b�e���A�A���E��������ƁA�B����ȁI�j�������Ă��������A��ϋ���������A�킩��₷�������B

�@�l�Ԃ́A�C���[�W�ł�����̂����F���ł��Ȃ��悤�ŁA����܂ł̌Œ�ϔO�ɂƂ���A��R�ƂȂ��Ă��܂��Ă��ẮA���s�����Ƃ�Ȃ��B���ӂ��ׂ����Ƃł���B

|

|

|

|

| 2011�N11��10���i�j |

| ����쒹�ώ@�������� |

�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̉�̌���쒹�ώ@���������B�{�����e�B�A�P�R�����A���R�ώ@���A������B�n��AA�n��ƂQ���Ԕ�����A����T�����B�~���͏��Ȃ������B�ł��A�L�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�W���E�r�^�L�A�A�I�T�M�A�J���Z�~�ȂǂP�X����ώ@�����B

�@

���̌�A���������쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B�ߌ�́A���o�[�h�T���N�`�������̂����r�̐�����Ƃ������B

|

|

|

|

| 2011�N11��9���i���j |

| �Z�L���C�̒��� |

�@���̋G�߁A���t�߂ł́A�Z�L���C�̒��Ԃ̃n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�L�Z�L���C�ƃ^�q�o�����悭��������B

�@�^�q�o���́A���̒��ł���ԏ������A�X�Y�����炢�̑傫���ł���B���̂���A������̐X�����̒��z��s�ꉡ�̃O�����h�ł悭��������B

���x�A�C�i�r�̎���̃��[�v�ɁA�Z�O���Z�L���C���~�܂��āA����ɋ����Ă����B�{�ɂ́A�u�W�[�s�[�`�`���W�[�W�W�v�Ȃǂƕ��G�ɂȂ��Ə����Ă��邪�A�������́A�L�����ł��Ȃ������B�X�Y����菭���傫���B�n�N�Z�L���C�ɂ悭���Ă���B

���łɁA���Y�̎p�����������B

�C�i�r�ɂ́A�������S�O�H�ȏ�̃q�h���K���������B�J�C�c�u���������B

�@���������Ă���A���z��s��߂��̃v���y���J�b�t�G�ŁA�̂�т蒋�H��H�ׂ��B

|

|

|

|

| 2011�N11���W���i�j |

| �~�̃J������ |

�@����̌ߌ�A�v���Ԃ�Ɉ�̓������ɗ���������B�䒃�m���r�̐��͂ɂ����Ă��āA�悭�Ȃ��B�f���ɂ��ƁA���낢��Ȑ������P�̑s�Ȃ��Ă���悤�����A�ƂĂ��[���ȑ�ɂȂ��ĂȂ��悤�Ɍ�����B����ł́A���N��̊J���P�O�O�N�܂łɁA�r�̐������ꂢ�ɂȂ�̂́A�Ȃ��Ȃ�����悤���B

�@���̂悤�Ȓr�ɂ��A�L���N���n�W���A�n�V�r���K���A�I�i�K�K���A�I�I�o���A�J�C�c�u���Ȃǂ������B�a��������l�́A�قƂ�nj������Ȃ����A�J�������́A�ݕӂ̉�X�̕��ɁA�ߊ���Ă��āA�a���ق������ł���B���̎p������ƁA��X�̂��Ȃ��Ƃ��ɁA�a�������Ă���ЂƂ�����悤�Ɍ�����B

|

|

|

|

| 2011�N11��7���i���j |

| �v���Ԃ�ɑ��������� |

�@�ߑO���A�Q���ԗ]��A�v���Ԃ�ɑ������������B�G�m�R���O�T��V�̐쌴���L�����Ă����B

���̕��́A�I�I�^�J���R���B����A�_�C�T�M��J���E�̌Q�ꂪ���ł����B

�쌴�ł́A�^�q�o���A�n�N�Z�L���C�����������B�����ł́A�x�j�}�V�R�����X�p�������āA����Ă��ꂽ�B�K�^�ɂ��A��u�ł͂��������A�Y�Ǝ������邱�Ƃ��ł����B�ܘ_�ʐ^���Ƃ��Ă���]�T�͂Ȃ������B���̑��A���Y�A�J�C�c�u���A�I�I�o���A�z�I�W���A�A�I�T�M�A�C�\�V�M�Ȃǂ����������B

|

|

|

|

| 2011�N11��7���i���j |

| NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�̍��T�̉��o�ɒ��ځI |

�@NHK���h���́A��������U�T�u�����̐^�S�v��R�P������ł���B���j���̒��h���𒍈Ӑ[�����Ă���ƁA���T�̉��o�҂̖��O���ł�B���T�́A���̉�ʂ���킩��悤�ɁA�u���B������v�ƂłĂ���B

�@���T�́A���ɁA���ӂ��Ă݂悤�Ɖ����Ă���B�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�����B

|

|

|

|

| �@���j |

| �u����u���]�̐��݂��ƗN���̍Đ��v |

�@�����́A�ߌ�Q������A���]�s�̃G�R���}�z�[���ōs�Ȃ�ꂽ�u����u���]�̐��݂��ƗN���̍Đ��v���ɍs���Ă��܂����B�u�t�́A�_�J������i���݂��������\�j�ł����B

�@��ȓ��e��

�P�j���݂��Ƃ�

�Q�j���̗��j���猩�鍝�]

�R�j���]�̐��݂��̍Đ�

�S�j�N���E���݂��̕ۑS�ƉJ���̊��p

�@�ł����B

�@

�@�P���Ԕ��̍u���̌�A����̎��Ԃ�����A�Q���҂̖��ӎ������悭�����Ă����B

�@���̂̐�����̂̂����ꂽ���R�ȗN�����ɁI

�@���s�����̌��������Ă��Ƃ��ɗN���o���N�����A�N��U�Q���g������A���͉����ɗ���Ă���B��������p���铹�͂Ȃ��̂��H

�@������͂ǂ��Ȃ��Ă���H

�@�Ȃǂ���܂����B

��ϕ��ɂȂ�܂����B |

|

|

|

| 2011�N11��5���i�y�j |

| �������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ���� |

�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł������B���́A���o�[�h�T���N�`�����ɂ���u�����r�v�̕ێ��Ƃɉ�������B���́u�����r�v�́A�������Ȃ��A���Ƃ����P���悤�Ƃ����Ƃł���B����ꓬ�ŁA��Ǝ��ԂQ���Ԃł͕s���ł���A�ߌ�Ɏc���l�ŁA�����邱�ƂɂȂ����B���́A�ߌ�ɕʂ̗\�肪����̂ŁA���炳���Ă����������B

�@�ߌ�́A�P������A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A�����Â̍����V������̒|�і��x�Ǘ�����������A�Q�������B�Q�����Ɉ�x�̃{�����e�B�A�����ł��邪�A��V���w�Z�O�̒|�т̖��x�Ǘ����s�Ȃ��Ă��āA�������Â悭�Ȃ��Ă���B�����́A�Q�O�������Q�����A�Q���Ԃ��������������B

|

|

|

|

| 2011�N11��4���i���j |

| ��쎩�]�ԎU���F�L�`�W���E�\�E�A�����h�E�Ȃ� |

�@�����́A���]�ԂŁA�����A�㗬�̂�Ȃ������牺���̌䓃�⋴�Ԃ𑖂����B�r���ŁA���������R�ώ@���═����̐X�����ɂ�����������B

�@�㗬�E�݂̐��ԏ����o�c�_�Ƃł́A���Ԃ̓��͂��g���Đ��ĂȂǂ̔_��Ƃ��Č�����A��������R���Ԍ��w�ł���悤�ł������B�ߑO���́A���O�\�����݂��Ȃ��ƑʖڂƂ̂��ƂŁA�c�O�Ȃ��猩�w�������Ă��������Ȃ������B�ēx�A�s�����Ƃɂ������B

�@�������̎��R�ώ@���̂Ȃ��ł́A�Ԃ����Ȃ������ł��邪�A�L�`�W���E�\�E�A�����h�E�A���N�V�\�E�A���E�K�M�N�A�z�g�g�M�X�A�A���R�K�l�M�N�A�V�������i�A�^�C�A�U�~�A�c���u�L�Ȃǂ��炢�Ă����B

�@������X�����̒r�ł́A�q�h���K������R�����B�J�C�c�u�������āA����ɐ������Ă����B���z��s��̐��̖��̑f�X�^�W�A���ɒʂ��铹�ł́A�^����̑��ނ�Ń^�q�o���̎p�����������B�^�q�o���́A�������C�ɂ��Ă���悤�ŁA��r�I�悭��������B

�@

|

|

|

|

| 2011�N11��3���i�j |

| �u�A�������v�̋��ʎ��劈���� |

�@�����A��P�ؗj���́A�{�����e�B�A�����Ă���u���،����v�̋��ʎ��劈�����ł���B���̓��́A�e�l������I�Ɋ�����������ł���B�����́A�R���������ŁA�v���v���̊����������B

�@���́A�X���O�Ɍ����ɍs���A�Q���Ԓ��A�����̎��ɂ��Ă��閼�D�̊m�F��Ƃ��s�Ȃ����B�Ώۂ̎��͖�T�O�O�{����B�䕗���̉e�����āA���D���A�����Ă��܂����Ƃ�����B�C�����A���ɖ߂��Ă��邪�A����A�S���m�F�����邱�Ƃɂ����B���ʂ́A�S���قǂɁA���炩�̌��ׂ��������B

�@

�@�����ł́A�������A�T�U���J���悭�炢�Ă���B

�@

���̂ق��ɂ́A�A�x���A���炢�Ă���B�쑐�ł́A�{�����e�B�A���厖�Ɏ��������Ă���L�`�W���E�\�E���A�炫�n�߂Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N11��2���i���j |

| �T�U���J�̎� |

�@���A�T�U���J�����ꂢ�ɂ����Ă��܂��B���������炫�����Ȃڂ݂���R���Ă��܂��B

�@�ł��A�悭����Ǝ������Ă��܂��B�k���͂����āA�킪���������Ȃ��̂�A���łɎ킪�����Ă��܂������̂�����܂��B

�@�ԂƎ��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���́A�O�N�炢���Ԃ̂��̂̂悤�ł��B�����Ԃ��ԁA�������Ă��闝�R����������̂ł��傤�B

|

|

|

|

| 2011�N11��1���i�j |

| �T���g���[���B�������Ɍ��w���s���Ă��܂����B |

�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̌��C��̂��߁A�R�����k�m�s���B���ɂ���T���g���[���B�������ɏo�����Ă��܂����B�Q���҂͑S���łS�O����ł����B���B����������́A�����x�����ꂢ�Ɍ����Ă��܂����B

�@�T���g���[���B�������́A�b���P�x�̘[�ɍL����L��ȐX�̒��ɂ���A�L���Ȏ��R�Ƌ�����}��Ȃ���A�o�[�h�T���N�`������ݒu���A�X�ѕی�ɂƂ߂Ă����܂��B���̐X�ѕی�̎w��������Ă��铌���_�Ƒ�w�����_����א搶�̈ē��ŁA�P���Ԕ��قǏ����̎��т����w�����Ă����������Ƃ��ł��܂����B

�@���̌�A�H�ꌩ�w�����āA�E�C�X�L�[�������������Ă��������܂����B�V���O�������g�E�C�X�L�[�u���B�v�������ŁA���Y����Ă���A�����������Ă��������܂����B

|

|

|

|

| 2011�N10��31���i���j |

| �T�U���J�����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B |

�@�����A������A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ɗ���������B�ړI�́A���ɂ��Ă��閼�D�̊m�F�����邽�߂ł���B�䕗�̉e�����āA��������D���������̂ŁA��x�S���̊m�F�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ����B�����́A���̂P���iA-zone�j�̊m�F���s�Ȃ����B

�@�����ł́A���炢�Ă���̂́A�T�U���J�ƃA�x���A�ł������B�T�U���J�́A�����ł͈�ԑ������ł���B�T�O�{�ȏ゠��B�]�˂̉��|��Ƃ��Ĕ��W���A�����̕i�킪����悤���B�ڂ݂���R���Ă��āA�Ԃ̏��Ȃ����̎����A���ꂩ�炵�炭�y���߂�悤���B

|

|

|

|

| 2011�N10��30���i���j |

| ICU�Ղ����Ă��܂����B |

�@����h�b�t�̓�����ɊŔ��o�Ă����̂ŁA�����͂h�b�t�Ց�Q���ڂɏo�����Ă��܂����B���A�l�ŁA��ϊy������������������Ă��������܂����B

�@�ߑO���A�{�قŁA�e�K�̓W�������܂������A���ł��A���y�̐����t�����Ă��炦��u�[�X�𒆐S�Ɍ��邱�Ƃɂ��܂����B

�@�܂��́A�j���R�[���X�ł����B

���ŁA�N���V�b�N�̉��t���܂����B

�S�K��Jazz�̉��t�����邱�Ƃ��킩�����̂ŁA�����҂��ĕ����܂����B

�����ɂȂ����̂ŁA����ŁA�Ă����ǂ�A�Ă����A�`�W�~���ĐH�ׂ܂����B

�@�R�������Ă���A�����Ă���ƁA�V�����H�������������̂ŁA�R�[�q�ň�x�݂����܂����B�����Ԃ�L�����h�ȐH���ł����B

�@�����҂��āA�ߌ�Q������́A��w��q���ōs�Ȃ�ꂽ�p�C�v�I���K���R���T�[�g���܂����B�T�l�����ɉ��t���āA��P���ԂQ�O���قǂ̉��t���Ԃł����B���߂ăp�C�v�I���K���̐����t���āA�喞���ł����B

|

|

|

|

| 2011�N10��30���i���j |

| ���j���̒��́A�s�a�r�́u�������k�v���݂�B |

�@�����i���j���j�̒����A�s�a�r�s�u�́u�������k�v�������B

�@�i��͌����̓��勳����~�M����B�����̃Q�X�g�́A����T�v����ƕЎR�P������B�b���

�@�u�����v�̕��˔\

�A��B�d�͂̂�点

�B�N��U�W

�C�s�o�o

�D����ő���

�Ȃǂł������B

�@���䂳��́A�u�����̕ǂ��������͐��ނ���v�A�ЎR����́u�́A���S�^�]�ł͂Ȃ��A���X���X�Ƌc�_���Ăق����v�Ɣ����B |

|

|

|

| 2011�N10��30���i���j |

| �O��s�̉H�̓�q�T�M���A�S���{�w�����R���������s�A�m���召�w���̕��łQ�ʂ� |

�@�����V���̕ɂ��ƁA��U�T��S���{�w�����y�R���N�[���i�����V���Ў�Áj�������̖{�I�V���[�Y�S���ڂ̂P�O���Q�X���ɂ́A�����s�`��̃T���g���[�z�[���E�u���[���[�Y�Ńs�A�m���召�w�Z�̕����s���A���w�Z�͐X�c�₳��i���E�}�Ԏs����c�U�N�j���P�ʂɑI�ꂽ�B�Q�ʂɂ́A��q�T�M����i�����E��������w���O��s���H��U�N�j���I�ꂽ�������B

�@�P�`�R�ʎ�҂��A�S�����ɏo�ꂷ�邻�����B��q�T�M����́A�Q�N�O�u���̉́v����Ȃ��Ă��ꂽ�O��s�H�w�Z�̏��w���A���͂U�N���ł��B

�@�S�������撣���Ă��������I

�@�Q�l�ɁA��q�T�M���A�Q�N�O�ɍ�Ȃ��Ă��ꂽ�u���̉́v�́A���L���猩�Ă��������B

���̉�

http://www.youtube.com/watch?v=ccGwrB4CocI http://www.youtube.com/watch?v=ccGwrB4CocI

|

|

|

|

| 2011�N10��29���i�y�j |

| ������s�̖��킫���܂�ɎQ�����Ă��܂����B |

�@�ߌ�P������S���߂��܂ŁA������s�O���b��W��{�݂ōs�Ȃ�ꂽ��Q�T����킫���܂�ɎQ�����ė��܂����B��ẤA���ق��鑺�A�㉇�͏�����s�Ə����䋳��ψ���ł��B

�@�����z��ꂽ�����ɂ��ƁA���ق��鑺�́A�P�X�W�U�N�U���ɁA�����s�������̗v���ɂ��A���̎��ӂ̎��R�ی�c�̂ɉ������Ă���l�X���������̒����I�����v��ɋ��͂��ׂ��������Ƌ��c���āu���ق��鑺�v��ݗ������ƋL����Ă���B

�@

�@�v���O�����̊T�v��

�P�j��Î҈��A

�Q�j������

�@�@�͂��ƗN���̐������́@�@�����@���s�@

�@�@���̗��ʒ����@�@�@�@�@�R�c�@����

�R�j���̊O���������l����@�ē��@�G��

�S�j����@�@������̂������ȃ|�X�g�@�R�c�@����

�T�j�Q���ҍ��k

�@�ł������B

���̗��ʑ���̕��Ċ��S�����B�����P�W�N���疈���P��A���ʑ��������Ă����B���������́A���̏t��̐���ł������Ƃ̂��ƁB���ɗ������鐅�̗ʂ��S�����i�V���Y�r�A�ш�N���A��g�A�������p�فj�Ŗ����P�������Ă����B���x�ɂ͌��E�����邻���ł����A�Ɣ������i�㗬���j�Ə�����V���i�������j�ŁA���ʂ��������Ă���B���Ȃ킿�����R��Ă����Ă���Ƃ݂邱�Ƃ��ł���悤���B

�@

�ē��G�����̖��̊O���������l����̍u���ł́A�������l����n��̐��Ԍn�Ɋւ��āu�n��炵�����ێ�����邽�߂ɊO�������̑�v���u�����ǁv�̗\�h�E���ÂƂ��ĕK�v�ł���Ƃ̎|�̘b�ł������B

�Q���ҍ��k�ł́A�O���A���i�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�j��������s�̖�여��ł��A�ڗ����Ă��Ă���A��莋����Ă��邱�Ƃ��킩�����̂́A���Ƃ��Ă͎��n�ł������B

|

|

|

|

| 2011�N10��29���i�y�j |

| �����������܂ŕ��� |

�@�����́A������s�ŗp��������A�ߑO���������܂Ŗ���������B������s�ł́A���ق��鑺��Ấu���킫���܂�v�����邽�߂ł���B

�@���V�C���悭�A�����Ă��Ă��C�������悩�����B�~���㗬�ŁA�����A�J���Z�~�ɏo�������B���炭����ƂQ�H���邱�Ƃ��킩�����B��������C�ɂ��Ȃ������̂ŁA�P�O���قǂ́A�J���Z�~���ώ@���A�ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B

�@���������R�ώ@���̑O�ł́A���x�A�O��s�̐V��E�����n��̏��w�����U�O���قǁA���R�ώ@�������w����Ƃ̂��ƂŁA���������B�ē����̖������{�����e�B�A�l�����P�O�����Ǝ��R�ώ@���̃X�^�b�t�Q�����Ή������Ă����B���w�̑O�ɁA���w�������́A�܂��g�C���Ɍ��������B�������炢���A�o�������悤�������B������������Ă����̂ŁA���R�Ȃ��Ƃ��B

�@����������������āA������V������́A���̗l�q���A�ς���Ă���B���̒ᐅ�H�ɂ��A�I�M��V�����炵�Ă����B�����~�̒[�̕��ɂ́A�I�V���C�o�i���߂����Ă����̂��C�ɂȂ����B

�@���x�P�Q���ɁA�������w�ɒ����A�w�r���̗m�H���u���[���X�ŁA������H�ׂāA������Ɍ��������B

|

|

|

|

| 2011�N10��29���i�y�j |

| NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v���A�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�� |

�@���̂���A�ł��邾���A�V��������a�r�ŁANHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�����Ă���B�����͓��j���Ɗ��Ⴂ���āA�Ȃ��Ǝv���Ă�����A�m�g�j�����ŁA�W������n�܂����B�������A�����́A�x���i���͖������x���ł����E�E�j������ǁA�y�j���������B

�@���悢��A�P�T�Ԃ̐搶�̗m�ق̊�{�Ɏ��Ƃ��I����āA�����A�V���̃j���[�X����A�S�ݓX�̓X���̗m���̐������v�����B�v�����A�����s���ɂł�B���Ă��āA����₩�ł���B

���̔ԑg�̏��������P�U�D�P�������������ł���B���̌㑝���Ă���Ǝv�����A�ǂ����ׂ�����̂��킩��Ȃ��B

�@

�@mix�ł́A�u�J�[�l�C�V�����v�̃R�~���j�e�C������A��������̐l���Q�����Ă���悤���B�ɂ����Ĕ`���Ăނ݂邱�Ƃɂ������B |

|

|

|

| 2011�N10��28���i���j |

| �s����w�F�u���q��������ɋy�ڂ��e���v�@ |

�@�ߑO���A�Љ���ق̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�ŁA���C��w���������s���搶�́u���q��������ɋy�ڂ��e���v�Ƒ肷��u�`�����B�搶�ɂ��Ɓu���q����́A��i�������ł͂Ȃ��r�㍑�ł��i�s���Ă�����A���܂�O���[�o���Ȍ��ۂł���B����ł����E�̐l���͑������Ă���A�����\�ȊJ�����d������A���E�I�ȏ��q����́A�]�܂����B�o�����͌��ł���B�v�Ƃ̎咣�ł������B

�@���{�ɂ��čl����ƁA�����D�ɗ����Ȃ��̂́A�����́A���̑̒����u���Ă����v�����ł��������߂��H

�@�������Ԃ�u���āA�ēx�l���Č��悤�B

�@�ڂ����m�肽�����́A�����s���u���q����Ǝ����\�ȊJ���Ƃ̊W�v���C��w���{�w���I�v�@��R�U�S�i�Q�O�O�T�j���P�P�T�`�P�R�X�����Ă��������B

�@�ߌ�A�C�ɂȂ��Ă����A�u��S���O��s��{�v�捜�q�āv�̃p�u���b�N�R�����g���o�����B���ߐ�͍������ł���B |

|

|

|

| 2011�N10��27���i�j |

| ���̗��ʑ���i�P�O���j���s�Ȃ��܂����B |

�@�����́A�������܂����̂ŁA�����̖��̗��ʂ̑�����R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ōs�Ȃ����B���̗��ʂ́A�挎���A�T�˂Q�O���قǑ������Ă���B

�@���̍����~���E�I�[�L���O���Ă���l�����́A���ʑ�������Ă���ƁA�������Ă���̂��Ǝv���悤�ŁA�u�����Ƃ��Ă���̂ł����H�v�Ƃ悭�������B�u���̗��ʂ̑���������Ȃ��Ă���v���ƁA�u���̗��ʂ́A�R�`�T�����낪���Ȃ��A�P�P�����������v���ƁA�u���́A�N���̐�ł���v���Ƃ��������悤�ɂ��Ă���B

�@�s�̋Ǝ҂ɂ��A���N�R��ڂ̖��̑������A����������Ԃ̉E�݂ōs�Ȃ��Ă����B

�@�������A���ԏ����̋߂��ŁA�J���Z�~�̎p�����������B

|

|

|

|

| 2011�N10��26���i���j |

| ��삪�A���w���ł����ς��ɁI |

�@�ߌ�A���������キ�Ȃ��Ă����̂ŁA���]�ԂŖ������ĉ�����B���V�C�ł������B

�@�Q���߂��A�㗬�ŁA���E�݂̍����~���A�߂��̏��w�Z�̊w���̏W�c���A�����������āA�����Ɍ������ĕ����Ă����B���̏�̕������A���]�ԂɁA�C�����������Ȑ��k���悹�āA�����Ă��镛�Z���搶�̎p�����������̂ŁA����������ƁA����������̋A�肾�����ł���B�S�Z���k���A�����Ă����̂��B���������A����̐V���ɁA���Z���搶�́A�������������āA��ς��Ƃ̋L�����̂��Ă������A���̒ʂ肾�Ɗ������B

�A���ăC���^�[�l�b�g�Œ��ׂČ���ƁA�����͑S�Z�����ŁA�s����͖������ƂȂ��Ă����B�S�Z���k�Ƃ���ƂR�O�O���ȏ�ɂȂ�B�����ł��Ă����͂��ł���B

���ł́A���k�̂����O���J���Z�~�����ł������B�I�i�K�K���U�H���A�W�܂��Ă����B�P�H���A������̗l�q���f���悤�Ȋi�D�����Ă����B

�����ɂ́A�R�K�����Q�H�����B

|

|

|

|

| 2011�N10��26���i���j |

| ���������̂ŁA����̒�̎���������B |

�@�����́A�����Um�Ƌ����A�������ʼne������̂ŁA���̗��ʑ���͉��������B���̑���A�K�[�f���V�N�������̈ڐA�ƒ�̙�����s�Ȃ����B ���AJ-�}�[�g�ɕ��t�y���ɍs���A�|�b�g�A���̃K�[�f���V�N��������傫�ȓ��ꕨ�Ɉڂ��ς����B

�@���̌�A���������A�@�}���~�A�A�c�o�L�̙�����s�Ȃ����B

�}���~�ɂ́A���������ł��邪�����Ȃ��Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��25���i�j |

| �T���r�A�ƃ}���[�S�[���h |

�@�䂪�Ƃł́A�ԂƗ̂܂��O��n�������Â̍u�K��ŏK���āA�킩���Ă��A�T���r�A�ƃ}���[�S�[���h���A�悭�炢�Ă���B����|�b�g�ɐA���āA���肳���A�Ԓd�ɈڐA�����̂ŁA�ЂƂ������ꂵ���B

��ł́A���A�z�g�g�M�X���炫�o�����B

|

|

|

|

| 2011�N10��25���i�j�@ |

| �䒃�m���̕a�@�Ŏ��̃N���[�j���O�A���̌���̕s�E�r�֒����� |

�@�T�C�U�����ɂP�x�A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���̃N���[�j���O�ɏo�����Ă���B����҂������̎����Q�O�͎c�����Ƃ��E�߂��Ă���B��������Ɗ��ނƂ����@�\���A�ꉞ�A�����Ȃ��ʂ�����Ƃ̂��Ƃ��������B���₵�������A�����ɔ������āA��t�̎��ÂɌ��т��Ă����B���A�l�ŁA�����A����ȏ�͎c���Ă��邪�A��ɂ������B

�@�A�蓹�A�����V�_��ʂ�A���̕s�E�r�ɏo�������B

�@�����V�_�ł́A�L�N�̏������A�_�БS�̂Ői�߂��Ă����B�����́A�炭�̂�������ɐݒ肳��Ă���悤�ł���B�ł��A���ɂ͍炫�͂��߂Ă�����̂��������B

�@���̕s�E�r�ł́A�����قǁA�n�X�̗t���A�r�������ۂ蕢���Ă����B�r�ɁA�L���N���n�W���A�n�V�r���K���A�I�i�K�K���A�J���K���������B���ɂ�����Ǝv�����A�n�X�̗t�Ɏז�����āA�悭�킩��Ȃ��B�����̃J���́A�a��^����l���������߁A�l�ɂȂ�Ă���悤�������B

�@�X�Y���ɁA�a��^���Ă���l�������B����X�Y���ł���B�߂��ɂ́A�����˂���ď��Ԃ�҂��Ă���悤�ȃX�X�������H�����B

�@�A��́A��k���w�ɂłċA���Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��24���i���j |

| �ߑO���A���ɒ����N���ʂ̑���i�P�O���j�������Ȃ��܂����B |

�@�Q�N�O����s�Ȃ��Ă�����ɒ����N���ʂ̑�����A�ߑO�������Ȃ��܂����B�O��n��ł́A�h�b�t�⍑���V����̑傫�ȗ�����A�����ɂ��鍑�����R������̗N���́A���������̗N���L��t�߁A�t�߁A���̗��t�߂ŁA���ɑ����̗N�����A���ɒ����ł���B�M�d�Ȑ��ł���B���̂悤�Ȑ����W�܂���̐����́A���������݂₷�����ƂȂ��Ă���B������˂���āA�R�T�M�A�_�C�T�M�A�J���Z�~�Ȃǂ��A���ŁA���邱�Ƃ��ł���B

�@����܂ł̑���f�[�^�ɂ��ƁA���̗N���ʂ́A�R���`�T���������Ȃ��A�P�P�����낪�����Ȃ�B

�@�����́A�P�R�������P�O�ӏ��̑��肪�I������Ƃ��ł��邪�A�P�O���̑���l�́A�T�˂X���̌��ʂ��A�������Ă����B

�@����@�́A�ꏊ���ƂɓK�������@���̗p���Ă���B

�@�����@

�@���𗬂��ė����𑪂�A���킹�ĕ��Ɛ[���𑪂�A�v�Z�ŁA�N���ʂ����߂�B�z�^����ł́A�����@���̗p���Ă���B

�@

�A�e�ʖ@

�@���X�V�����_�[�̂悤�ȗe��Ɉ��̎��ԗN�����W�߂āA�N���ʂ����߂���@�B�Ђ傤�����ł́A�e�ʖ@���̗p���Ă���B���̕��@�̕����A�킩��₷���A���x���ł�悤���B

�@

��������Ă��Ă��A�A���`�E����I�I�u�^�N�T���C�ɂȂ�B������ƁA����̍��ԂɁA���������Ă��܂��B����Ȏ����ł��A�A���`�E����I�I�u�^�N�T�̉萶����������B

|

|

|

|

| 2011�N10��23���i���j |

| ���̓~�� |

�@�����Ȃ��Ă����̂ŁA���낻����ɂ��~�������Ă��܂��B���łɔ㗬�ł́A�I�i�K�K���A�}�K���A�R�K���Ɩ��̓~�̃J�������낢�܂����B�����㗬�ł́A�J���K��������Ƀ~�]�\�o��H�ׂĂ��܂����B

�@ �J���K���ƃ~�]�\�o

�J���Z�~�����܂����B

�@�����s�̋Ǝ҂ɂ����̉͊ݓ��̍��N�R��ڂ̑����́A�����Ԃ̉E�݂ŏI����Ă��܂������A���݂͂܂ňꕔ�����ł����B

������̐X�����̒r�ɂ́A�~���̃q�h���K���Q�O�H�����܂����B

�o���A�J�C�c�u���i��j�A�J���K���A�R�T�M�����܂����B

��s��̉��ŁA�^�q�o���ƃJ�����q���̎p�����邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

| 2011�N10��22���i�y�j |

| �ߑO���A�J�ŁA���ԔG��� |

�@�����́A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̒�ኈ�����A�J�̗\��Œ��~�ƂȂ����B�ō��������ł����邱�ƂɂȂ�A�O��x�@���߂��̃R�[�q�X�ɐ������W�܂�A�P���Ԕ��قǑł����킹���B

�@�s���́A�قƂ�ljJ���~���Ă��Ȃ������̂ŁA���]�Ԃŏo���������A�����A�A�育��ɂ͂܂��J�ƂȂ��Ă����B�d���Ȃ��J�̒����]�ԂŁA����܂ő����ċA���Ă����B���A�l�ŁA���Ԃʂ�ɂȂ��Ă��܂����B�J�[�ł��Ђ������ς��B

|

|

|

|

| 2011�N10��22���i�y�j |

| �O��E���ƉF���̓��@�Q�O�P�P |

�@������������ł��邪�A�����V���䑼��Ấu�O��E���ƉF���̓��Q�O�P�P�v���A�J�Â��ꂽ�B���C���e�[�}�́u�������͂ǂ����炫���̂��`���f�͉F�����߂���`�v�ł���B���i�͗������邱�Ƃ��ł��Ȃ��G���A�����J����Ă����B�ߌ㌩�ɍs���Ă��܂����B

�@�u����A�~�j�u������������A���Ԃ��Ȃ������̂ŁA��ɓW�������ĉ�����B�����ɃX�^���v�����[�ɂ��Q�������B

�@�ŋߕ����I�ɉғ����n�߂��A���}�]�����ɂ��āA�A���}���i���̂�A���}���ŁA�ŐV����������B�U�U��p���{���A���e�i���g�����u�A�^�J�}��`�~���g�T�u�~���g���v�v�̃Z���T�[�����Ɏg���Ă���r�h�r�f�q�ɋ������������B���̑f�q�̓j�I�u�̒��`���̂Ǝ_���A���~�j�E���̔����ō\������Ă���Ƃ̂��ƁB�t�̃w���E�����g���ē��R��Ή��x�̂S�x���x�̋ɒቷ�ɗ�p�����B���̗�p���u���A��σR���p�N�g�Ɏd�オ���Ă���̂ɁA�����̐i���������B���̂悤�ȑf�q�܂ŁA�����V����̂Ȃ��Ő��삳��Ă���悤�ł�B

�@�܂��A�W���ɂ��ƁA���N�̂Q�O�P�Q�N�T���Q�P���ɓ��{�ŁA�����H���݂���悤�ł���B

�@�O��s�̊G�{�فi���ƐX�ƊG�{�̉Ɓj�ł��A�W����͋[�X���s�Ȃ��Ă����B�r�����̖����ɃT�[�r�X���������B

�@

|

|

|

|

| 2011�N10��21���i���j |

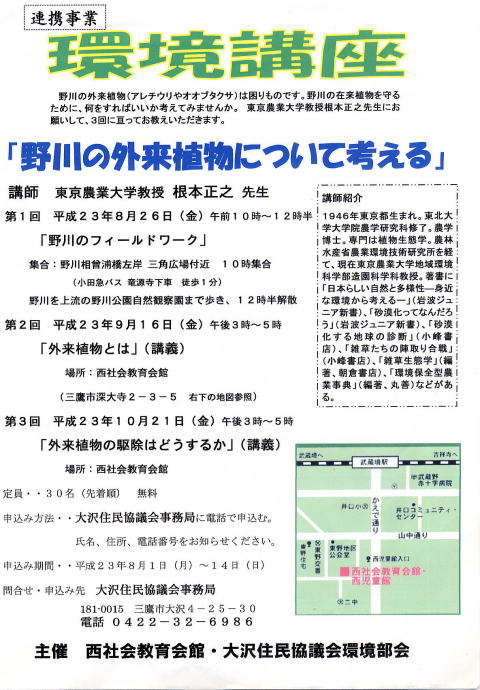

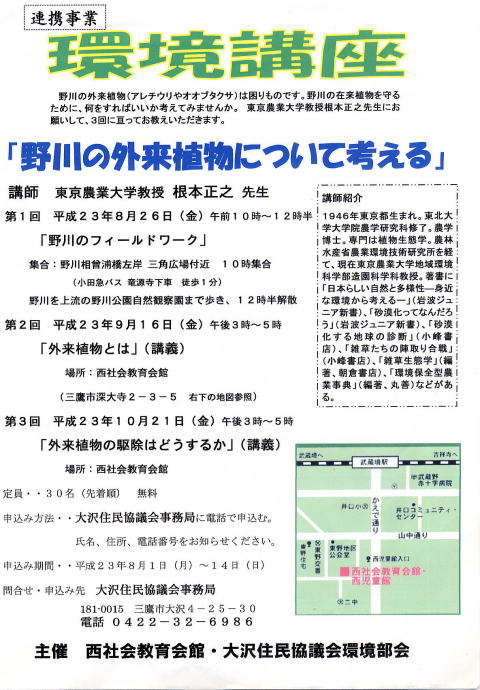

| ���u����R��ځu�O���A���̋쏜�͂ǂ�����v |

�@�ߌ�A�R������A���Љ���قŁA���Љ���فE���Z�����c���Â̊��u���u���̊O���A���ɂ��čl����v��R��ځu�O���A���̋쏜�͂ǂ�����v�����{���ꂽ�B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�������{���V�搶�ł���B

���e��

�P�j��썂���~�̐A��

�@�����~�ɂ͂P�N���A���N���A�c���Ƃ��������j���^�̈قȂ�A�������炵�Ă���B�P�N���A���N���A�c���ł͋쏜�̎d�����قȂ�ł��낤�B�ݗ���ł��A�N�Y�A�J�i���O���̂悤�ȔɐB�͂������ő���Ƃ̋�����������{������B

�Q�j�ݗ��킪�D�肷�鍂���~�ɐN�������O���킪�ɐB���郁�J�j�Y��

�R�j�O������쏜������@

�@�@�O����ƍݗ���̐�������̈Ⴂ�𗘗p��������

�@�A�O�����������Ւn��ϋɗ��p

�@�@�i����̉͐여��ɐ��炷��ݗ���̎�q���̎悵�A�c������A�A���A����I�ȑ����Ǘ�������j

�@�B�O���A���̐����j�������l�������쏜

�@�@�E�P�N���F�J�Ԍ�������O�ɏ�������B

�@�@�E���N���F�G��Đ����Ă��Ȃ������̍����Ǝ���

�@�@�E�c���F�Đ���}�����銠����@�̊J��

�S�j�����~�v���X����������������B

�@�܂��̓t�W�o�J�}�̕c��A����̂��������낤�B

�@�������n�ł́A�I�~�i�G�V��L�L���E���K����B

�Ƃ����悤�ȓ��e�ł������B

�@�ȏ�̐搶�̂��b����A�P�ɃA���`�E����I�I�u�^�N�T���������Ă��A�܂��ʂ̊O���킪�N�����Ă��āA���̂܂܂ł́A�ݗ��킪�����Ă��Ȃ��悤���B���낢��l�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����悤���B

|

|

|

|

| 2011�N10��21���i���j |

| ��쎩�]�ԎU���F�s�̑��� |

�@��������A���N�R��ڂ̑������n�܂����B�ꏊ�́A���̔������t�߂̍��݂���A�㗬�̔Ɍ����Đi�߂āA���̌�́A�䓃�⋴����㗬���ɐi�߂�悤�ł���B

�@�㗬�ŁA�}�K�����S�H���������B�����������悤���B�R�K���͂Q�H�����A�I�i�K�K�����Q�H���������p���Ȃ������B

�������Ȃ��ł́A���ʉ�������Ă���l�����l�����B

�����݂̍L��ŁA�T�N�����炢�Ă����B�i�햼�́A�悭�킩��Ȃ����E�E

|

|

|

|

| 2011�N10��20���i�j |

| �ߌ�A������ŁA�T�������܂����B |

�@�����q�܂ŏo�������A��ɁA�Q�������닞�����̓d�Ԃ��A���Ս����u�w�ł���A�Q���ԂقǁA������ŁA�T�������܂����B

�@�ނ�Ⓤ�Ԃ�����l�́A���l�������A�T�������Ă���l�̎p�́A�������Ȃ������B

�@���̎p�́A���Ȃ��A�C�\�V�M�A�n�N�Z�L���C�̎ʐ^���B�ꂽ�����ł������B�C�\�V�M�ɂ͔����A�C�����O������܂��B

|

|

|

|

| 2011�N10��20���i�j |

| ���������q�w�߂��́u�̂����T�Ɓv�ŁA��H�����܂����B |

�@�����́A�����q�܂ŏo�����A���������q�w�߂��̉����ƒ뗿���u�̂����T�Ɓv�ŁA��������Ђ̐l�Ɖ�H�������B���̓X�́A��������R�n�����������āA�w���V�[�ȃ��j���[����Ă��邻���ł��B�����́A�����`�R�[�X�����肵�A���C�������������܂����B�̘̂b�A�ŋ߂̘b�A���낢�남����ׂ���y����ł��܂����B���݂��A�ŋ߂́A�A���R�[���͍T���߂ɂ��Ă���B

�@�����P���ԂقǁA�ؓ��g���[�j���O�����Ă��邱�Ƃ��āA���̔S�苭���Ɋ��S������܂����B���������k�l�ł���B |

|

|

|

| 2011�N10��19���i���j |

| ���ɁA�}�K��������Ă����B |

�@���A���]�ԂŁA���̌䓃�⋴����㗬�̕�����������̂�܂��܂ŏo�������B

�@���̔㗬�ŁA���N���߂āA�}�K�������������B�}�K���̗Y�́A�����ΐF�ŁA������ւ�����B

�@�J���Z�~�ɂ͂Q�x�o�������B�P�x�͐����������A�Q�x�ڂ́A�����ł���B

�Z�O���Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�I�i�K�K���A�R�K���A�R�Q���Ȃǂɂ��������B�Z�O���Z�L���C�́A�n�N�Z�L���C�Ƃ悭���Ă��邪�A�Ⴂ�́A�n�N�Z�L���C�ɂ́A��͔����č����ߊ��������B

�@���d�b�ŁA���������R�ώ@��������̕\���ɁA�����̖쒹�ώ@��̓��ɂ����o�Ă��Ȃ��Ƃ̂��m�点������A�P�P���P�Q���̐������o���Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��18���i�j |

| ���ŁA���N�Ō�̃A���`�E���̏������� |

�@�ߌ�A�P��������A���̌䓃�⋴�㗬���݂ŁA�ɖ���A���`�E���̏������s�Ȃ����B�Q�������̂́A�X���ł������B����́A�݂������̉�̃����o�[�͂R���A�����s�k�����암���ݎ������Ɍ��C�ɗ��Ă��铌���s�̖{�N�x�̗p�̐V�l�E���R���ƕt���Y���̐E���Q���ł������B���̃A���`�E���̏����������A���C�v���O�����̒��ɑg�ݓ����ꂽ���Ƃ́A��X�ɂƂ��ẮA�劽�}�ł������B

�@�P���Ԓ��̏��������̌�A�R�O���قǁA����ŁA���ɂ��Ă̐����A����A���z�Ȃǂ���荇�����B�u�ƂĂ��������������܂����v�Ƃ̊��z���������Ă��������܂����B

�@�������݂́A�X�O�k�|���܂ɂQ�T���ł܂����B

|

|

|

|

| 2011�N10��18���i�j |

| ���̒� |

�@�����̌ߌ�A�����s�̕��ƁA�A���`�E���̏����̎��K�̂����b�����邱�ƂɂȂ��Ă���ŁA���ɉ����ɂ������B

�@�R�K�����S�H�����B

�@���ӂɂͤ�~�]�\�o���A�ɖ��Ă����B

�@�n�L�_���M�N���炢�Ă����B

�@���Ԃ��������̂ŁA�E�݂̃A���`�E�����������Ă������B

�@�@ |

|

|

|

| 2011�N10��17���i���j |

| ���ʉ惂���E�W���f�B�W |

�@�ȑO�ʂ��Ă��āA���́A���x�݂����Ă��鐅�ʉ拳���̃O���[�v�W�E��R�Q���E�W���f�B�W�i�����́A�ؗj����ɂ���̂ŁA�����E�W���f�B�W�j�����ɍs���Ă����B�R�O�N�ȏ㑱���Ă���̂ŁA���܂ł������Ăق������̂ł���B�ꏊ�́A�����Q�|�V�|�P�P�̂��ڂ�������[�Q�K�ŁA�Q�R���܂ŊJ�Â���Ă���B

�@���́A�����ɒʂ��Ă��Ȃ����A�ȑO�ʂ��Ă����l�����ʏo�i���Ă��āA�P�V���̍�i���W������Ă����B������̌��r�̐��ʂ���I����Ă��āA�y�����q�������Ă����������B��i�́A�P�O������傫�Ȃ��̂ł͂S�O���܂ł̍�i�ł������B�@

�@�@�@�@������̂��ĊŔ�

�@�@ �@�@��i�W���̗l�q �@�@��i�W���̗l�q

�@�@�@�@��i�W���̗l�q

|

|

|

|

| 2011�N10��17���i���j |

| �䒃�m���w�E�G |

�@�����́A�l�ԃh�b�N�ŁA�䒃�m���̕a�@�ɏo�������B�����̌��ʂ́A�P�����قǂ��ƂɗX���ő����Ă��邪�A���t�����Ȃǂ̌��ʂ͂����ɏo��̂ŁA������݂Ȃ���A��t�Ƃ̖ʒk���������B���ʂ́A�̋@�\�̒l�����������Ȃ��Ă���̂������ẮA��N���́A���ɂ͈����Ȃ��Ă��Ȃ��悤���B������ɂ��Ă��A�P������Ɍ��ʂ����������āA�厡��Ƒ��k���邱�ƂɂȂ�B

�@�䒃�m���w�̐����ŁA�u����\���v�s���̃o�X���~�܂��Ă����B����Ȃ�m���Ƀm���X�g�b�v�Łu����v�ɁA�͓����B

�_�c��̕������āA�����҂��Ă���ƁA�i�q�������̓d�Ԃ��z�[���ɓ����Ă����B

��ɂ͑傫�Ȓ������ł������A�o�ዾ�������Ă��Ȃ������̂ŁA��ނ͂킩��Ȃ������B

�����w�܂ŏo�āA�u�b�N�Z���^�[���̂����Ă݂��B�{�R���i�G�E���́u���ސ}�Ӂv���C�ɓ����āA�����ė����B����͓��{�쒹�̉�s�́u�쒹�v�ɘA�ڂ��ꂽ�u�쒹�X�P�b�`�}�Ӂv�̑啝�ȉ��M�E�������s�Ȃ������̂̂悤���B

|

|

|

|

| 2011�N10��16���i���j |

| �S�N�O�̖��t�߂̕��i�ƍ����̖��̕��i |

|

�@��̎ʐ^������܂��B�@�Q�O�O�V�N�X���P�V���ƇA�Q�O�P�P�N�P�O���P�U���i�����j�̖��㗬�̍��݂�������ʂ������̂ł��B�ʐ^�ł́A���̍��̕��ɁA�l�����n�邽�߂̑傫�Ȋ₪�ʂ��Ă��܂��B

�@

�S�N�O�ɂ́A���̖��̔㗬�̉͐�~�i�����~�j�ł́A�I�I�u�^�N�T����ʂɔɖ��Ă��܂����B�������w��قǂ���܂����B���̌�A�݂������̉�A�O���A���i�I�I�u�^�N�T�A�A���`�E���Ȃǁj�̏������s�Ȃ��悤�ɂȂ������ƂƁA�Q�O�O�X�N���瓌���s��������N�Q��N�R��ɕύX���Ă��ꂽ�̂ŁA�����~�̗l�q���ς���Ă��܂����B�A�̎ʐ^�ł��킩��悤�ɁA���̕t�߂ł́A���́A�I�I�u�^�N�T�́A�P�{������܂���B�萶���̖��x���A�啝�Ɍ����������ƂƁA�����萶���Ă��Ă��A��������Ă��܂�����ł��B

�@���̂悤�ȕ��i������ƁA�C���������炬�܂��B�����̐l�X���A���������y���������Ă��܂��B���̐l�X�ɁA���̂������i���y����ł��炤���߁A���܂ł��A���̕��i���ۑS����邱�Ƃ�����Ă��܂��B

�@�������A���ł́A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�J���Z�~�A�R�K���A�J���K���A�n�N�Z�L���C�����܂����B�X�Y���������т����Ă��܂����B

�@�@�@

|

|

|

|

| 2011�N10��16���i���j |

| ���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���悭����B |

�@���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���悭����B�i��́A���勳���̌�~�M����B��~����́A�����[�Ȋw�����Z���^�[�����ŁA�I�[�����q�X�g���i����j�̂��߂̌��q�L�^�j�̒��������鑖�鐭���w�҂ł���B

�@�����̑Βk�҂́A�쒆�L������i�������}�������j�Ƒ��c���炳��i����茧�m���j�ł������B�悭���̔ԑg�Ō���A��A�剉�ҁB

�����̘b��́A

�@����

�A�N���U�W��

�B�́u�k���N�K��v����

�C�Ċe�s�`

�Ȃǂɂ��ẮA���k�ł����B

�@���k�Ȃ̂ŁA�����C�y�ȋC�����ŕ����Ă���B |

|

|

|

| 2011�N10��15���i�y�j |

| �����̖������{�����e�B�A��ኈ���́A�J�̂��߉e��������܂����B |

�@�����́A�������̃{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł��邪�A�����J�ƂȂ��Ă��܂����B����ł��A�{�����e�B�A�����́A��S�O���قǂ��A�荏�ɂ́A�W�܂��Ă����B�ł��J�̂��߁A�唼�̃O���[�v�́A��ኈ���𒆎~���āA����������ӂłł����Ɓi�����E���ڂȂǁj���s�Ȃ����B

�@�����̐��b�l��́A������葁�߂̂P�P��������{�������A���\�c�肪�����I�������̂́A�����Ɠ������P�Q�����߂��ƂȂ��Ă��܂����B���̐��b�l��̃����o�[�́A�������Ǘ�������R�C�S���A�{�����e�B�A������́A��\���b�l�A����\���b�l�A�����ǐ��b�l�A�T�O���[�v�̐��b�l�Ȃǂ��o�Ȃ��āA

�i�P�j�����\��

�i�Q�j�Ǘ�������̗\��A�w���A�A��������

�i�R�j���c�A�v�]�A�A�������A���̑�

�̋c����A�ł����킹�Ă���B

�@

�@�����Q�R�N�S����������̎w��Ǘ��҂��A�����s��������琼���E������o�[�g�i�[�Y�ɕύX�ɂȂ��āA�Ǘ��̎p�����ς���Ă��Ă���A���́A�悭�Ȃ��Ă���Ɗ����Ă���B

�@���̂ЂƂ̎���Ƃ��āA���A�������ł́A�u���������p�Җ����x�A���P�[�g�����v���s���Ă���B���̐ݖ��

�P�j�ɂ���

�Q�j�������ɂ���

�R�j���S���ɂ���

�S�j�Ή��̂悳�ɂ���

�T�j���p�̂��₷���ɂ���

�U�j�Â����ɂ���

�V�j�\�t�g�̉^�c�ɂ���

�W�j�S�̓I�Ȉ�ۂɂ���

�X�j�F�m�x�ɂ���

�Ȃǂ����e�ƂȂ��Ă���B

���̂悤�Ȍڋq�����x�����̌��ʂ��悭���͂��āA�p���I�ȉ��P���s�Ȃ����Ƃ́A��ς������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B |

|

|

|

| 2011�N10��15���i�y�j |

| �m�g�j���h���u�J�[�l�C�V�����v�͖ʔ����I |

�@�P�O���R������n�܂���NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�́A�P�Q�b�܂ł��������ꂽ�B����́A�������ǂ��S�����Ă���B���N���ƂɁA�����Ƒ��Ō�サ�āA��������Ă���悤���B���������Đ��삷�邱�Ƃ́A�������Ƃ��B

�@�t�A�b�V�����f�U�C�i�[�̐��҂ł��鏬���q����(�P�X�P�R�N�`�Q�O�O�U�N)�̎d���Ǝq��Ă̕����L�̂悤���B�ޏ��́A�������t�A�b�V�����f�U�C�i�[�ł���A�R�V�m�q���R�A�R�V�m�W�����R�A�R�V�m�~�`�R�̂R�o������Ă�������e�ł���Ƃ̂��ƁB�����`�Ɂu���Ƃ͂��݂Ƒ��Ɓv������悤�ɁA�������̉ƂɈ�������A�~�V���������̏��_���W���Ǝv���āA�m���̓��Ɏ����̉^�����J���Ă����A�p�C�I�j�A�ƌ�����B�̂́A�_���W���Ղ�ŗL���ȑ��̊ݘa�c�s�ɂ��X���J���Ă����Ƃ̂��Ƃł���B

�@�������������A�V��������̂a�r�����ŁA�y�����A�������Ă��������Ă���B

�@���\����Ă��鏉���̎������́A���łP�U�D�Q���A�֓��łP�U�D�P���ƁA�O�́u���Ђ��܁v�̂P�T�D�U�����́A���������B

���̓ƒf�I�ȗ\�z�ł́A���ꂩ��A�������͏オ��Ə���ɍl���Ă���B����A��ς���₩�Ȋ��z�������āA���I����Ă���B�@���́A�������ǂ̃h���}���암�ɂ́A�g�߂Ȑe�ʂ̂��̂����āA���o��Ƃ��Ċ撣���Ă���̂ŁA��������̂́A������O�̂��Ƃ��B

|

|

|

|

| 2011�N10��14���i���j |

| �s����w�F�h�Љے����畷���u�O��s�ƎO��s���̖h�Б�v |

�@�����̎s����w�����R�[�X�ł́A�O��s�������h�Љے��̑�q��������u�t�Ɍ}���A�u�O��s�ƎO��s���̖h�Б�v�ɂ��Ă��b���f�����B�ȉ������S�������Ă��鎖�����L���B

�P�j��_�E�W�H��k�ЂƓ����{��k�Ђ̋��P�Ƃ��āA�u���v�Ɓu���ꏊ�v�̍������������悤���B�܂�������邽�߂ɂ͔��ꏊ�ɓ�����K�v������B���ꏊ�ɂ́A�L����ꏊ�i�L���I�[�v���X�y�[�X�j�ƈꎞ���ꏊ�i�w�Z�̍Z��Ȃǁj������B���́A����������A�����ňꎞ�����ł���ꏊ�ł���A�w�Z�Ȃǂ������w�肳��Ă���B�܂��́A���ꏊ�ɓ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Q�j�O��s�ł́A�ǂ̒n�k���N���肻�����H

�@�@��s�������n�k�E�E�R�O�N�ȓ��ɂV�O���̊m���ŋN����B�O��ł͂l�U��Ɛ��肳��Ă���B

�@�A���C�n�k�E�E���������Ă��A�O��ł́A�l�T��Ɨ\�z����Ă���B

�@�B����f�w�n�k�E�E����f�w�тł́A�����l�V�D�S���x�̒n�k���N����\��������B�{�f�w�т̍ŐV�̊����́A��Q���N�O�����P���R��N�O�̊ԂŁA���ϊ����Ԋu�͂P���N����P���T��N�ł������Ɛ��肳��Ă���B���ۂɂ́A������N���邩�́A����͓���B����f�w�̑����Ă���ꏊ���A��܂��ɂ����킩���Ă��Ȃ��悤���B�ł��ŋ߁A����f�w�n�k�ɂ��Ă̎s�����ւ̖⍇���́A���������ł���B

�R�j���ۂɍЊQ�ɂ������ꍇ�A�܂������ł���B�����ɐ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�������Ȃ��Ə������闧��ɂȂ��Ă��܂��B���ŋ����ł���B�����Č����ƂȂ�B

�S�j�Q�Ă�Ƃ���ŁA�n�k�ɂ����ƁA������̂ɂ̓X�j�[�J���ق����B�f���ł́A���̗���Ă��܂����Ƃ������B

�T�j�d�b���A�g�т��ʐM�s�\�ɂȂ�̂ŁA�n��̏��A�����ǂ����邩���A�d�v�Ȗ��ƂȂ�B

�U�j�O��s�̒n��댯�x�ɂ��āA�����댯�x����ԍ����̂́A�w�ɋ߂���A���T���ڕt�߂ł���B���̏Z��ł���n��́A��r�I�����댯�x�͒Ⴂ�悤���B

�V�j�u�t�Ɏ��₵�܂������A�����_�ł́u�O��s�n��h�Ќv��v�ɂ́A�����ɂ��ЊQ�̑�́A�܂܂�Ă��Ȃ��悤�ł��B�����ɂ��ЊQ�ɑ���h�Ќv����܂߂邱�Ƃ��K�v�Ǝ��͊����܂����B |

|

|

|

| 2011�N10��13���i�j |

| ���̓~���F�R�K���A�I�i�K�K�� |

�@����A���̔ɏo�����Ă݂�ƁA�R�K�����R�H�����B����A�����̐��c�J��ŃR�K���R�H���������A�㗬�̔t�߂Ō���̂́A���N���߂Ăł���B

�����O���痈�Ă���I�i�K�K�����A�H�̗l�q���G�N���v�X����~�H�ɕς���Ă��Ă���B

�j

�߂��ɁA�R�T�M�Q�H�A�J���Z�~�P�H�A�J���K���W�H�������B

|

|

|

|

| 2011�N10��13���i�j |

| ���́A�����ł����B |

�@�[���A���̋�ɂł���������B�܂�ۂł����B

�@���͖����̂悤�ł����B

�@ |

|

|

|

| 2011�N10��12���i���j |

| ���ɂ��R�K��������Ă����B |

�@�����́A��여��A����Ȃ��Ƃ�����̃t�B�[���h���[�N�ŁA���̍דc�����琢�c�J��̒J�ˋ������̐��c�J�g���X�g�܂ŕ������B���c�J�g���X�g�̉�c���ŁA�݂�ȂŁA�������Ō��������R�O���قǂŁu�������}�v�ɏ������B

�@�r���A��삩�痣��āA���ҏ��H���ċL�O���������w�����B���Ԑ�ɂ́A�����́A�����������B

�@���̖��a���㗬�ŁA�R�H�̃R�K���̎p���m�F�ł����B���ł́A���N���߂Ăł���B

�@

�J���Z�~�ɂ��S��o�������B�דc���㗬�A�n���㗬�A�咬�������A�J�ˋ������ł���B

���勴�����ł́A�A�I�T�M�������B

���ҏ��H���ċL�O�����ɂ͈�x�s�������Ǝv���Ă������A�s���āA�L������B

�@

|

|

|

|

| 2011�N10��12���i���j |

| �����̒|�Ƃ�ڂ��� |

�@�挎�̃K�[�f�j���O�t�G�X�^�ŁA�̃{�����e�B�A������A�|�H�̌��R�[�i�[���o�����B�Q���҂̊�]����ԑ��������̂͒|�Ƃ�ڂ���ł������B�ł��A�ł������̂́A��s���\�́A���ЂƂł������B����Ȃ��āA�����A�|�Ƃ�ڂ̂�����ׂĂ݂��By-tube�ɂ��|�Ƃ�ڂ̂�������̂��Ă����B

http://www.youtube.com/watch?v=EqZQuV0nf_o

��Ԃ̖��́A���̃o�����X�ł���Ɗ������B�������A�V���������w�������B

������Q�l�ɂ��č���Ă݂��B�����́A��B����ŁA���P�������Ă����A���Ƃ��Ȃ肻���Ɋ������B

|

|

|

|

| 2011�N10��11���i�j |

| �T�b�J�[�A�W�A�n��\�I�^�W�L�X�^���� |

�@ ����́A�T�b�J�[�A�W�A�n��\�I�^�W�L�X�^���킪����B�U�b�N�W���p���ɂ́A����܂ŕ������Ȃ��B�ꂵ�݂Ȃ�����A��Ε����Ȃ��ŁA�����_���d�˂Ă������̎p���A������������B

�@�����́A�ߌ�V������A�����J�n�́A�ߌ�V���S�T���B�V���T�U���n�[�t�i�[�}�C�N�̃w�f�B���O�ŃS�[���A���{�P�|�O�B�W���R���A����̃S�[���œ��{�Q�|�O�B�W���Q�O�����̃S�[���łR�|�O�B�W���Q�U������̃S�[���łS�|�O�D

�@�W���T�O���㔼�X�^�[�g�A�����n�[�t�i�[�}�C�N�̃S�[���T�|�O�B �n�[�t�i�[�}�C�N�����ƌ��B�W���T�X���������S�[���U�|�O�B�X���P�P������̃S�[���łV�|�O�B����̃w�f�B���O�S�[���łW�|�O�B

�����I���B�叟�ł����B

|

|

|

|

| 2011�N10��11���i�j |

| ���]�ԎU��F�����쉀�A����������A�������A���䓃�⋴�� |

�@�W��������Ƃ��łāA���]�ԂŁA�����쉀�A����������A�������A���̌䓃�⋴�Ɖ�����B

�@�����������́A���Y�A�I�i�K�A�W�V���E�J���A�R�Q���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�A���W���A�J���K���A�R�T�M�A�J���Z�~�A�o���ł������B

�@�����쉀�̕�n�͑傫�Ȃ��悪���������A�����͕Ǖ�n���������B�Ő��̒��ɁA�������ł���A�W����n�ł���B

����������ł́A�R�X���X�����ꂢ�������B

���\�Y���������݂Ɩ쐅���㗬���݂ɃA���`�E�����ڗ����Ă���

�̂ŁA���ꂼ��A��Q�O�`�R�O���ԁA�����������B

�߂��Ƀn�L�_���M�N�ƃ~�]�\�o���悭�炢�Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��10���i���j |

| ����V���ڂ܂ŁA���ʉ�W�����ɍs���Ă��܂����B |

�@���ʉ拳���̐�y�Ɉē������������̂ŁA����V���ڂP�O�|�P�P�̂�����[�T���z�[���܂ŁA�u���ʂS�l�W�v�����ɍs���Ă��܂����B�����������ŁA�P�T���܂ōs�Ȃ��Ă���B

�@����́A���s�ғV���ł����B�ł��̂قǂ̐l�ł͂Ȃ������B

�@

�@

�A��ɁA����J�����ɗ���������B�R�쑐�W���s���Ă����̂ŁA���Ă��܂����B

�@�@�@

�Ђт₳���ŁA��x�݂��Ă���A�A���Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2011�N10��9���i���j |

| �o���t�G�X�^���_��A������ |

�@�s���_��A�������ł́A���A�o���t�G�X�^���s�Ȃ��Ă���B�����A�X��������̊J�����ԂɂP�O�����x�ꂽ���A���傩��������B�����ł́A�N�ԃp�X�|�[�g���w�����Ă���̂ŁA�C���˂Ȃ����x�ł������B

�@�܂��t�W�o�J�}��T�����B�쑐�]�[���ł́A�}���o�t�W�o�J�}�i�O����j�����������A�t�W�o�J�}�͌�������Ȃ������B

�@�@�@�C�k�V���E�}

���x�K�C�h����̎p�����������̂ŁA�����Ă�������A���Ȃ藣�ꂽ�A���X�ɋ߂��ꏊ�ɂ���A�W�����������B�ł��A���̂����N�́A�R�O�������x�ɂ�������ĂȂ��A�Ԃ͂Ȃ������B�ł�����A���{�ɌÂ����炠�鎩���^�C�v�̃t�W�o�J�}�ł���̂ŁA�悭�ώ@�����B

�Ő��L��ł́A�p���p�X�O���X���A����L���Ă����B

�Ő��L�ꂩ��o�����Ɍ������r���ŁA�傫�Ȗ]�������Y�������J�����}���̎p�����������B�����Ă݂�ƁA�N�}�m�~�Y�L�Ɏ���H�ׂɃR�T���r�^�L�ƃL�r�^�L���A���Ă���悤�������B�ł��̗t�ɉB��āA�Ȃ��Ȃ��ʐ^�ɂ͔[�܂�Ȃ��悤�ł������B

�@�o�����ł́A�����̐l�X���A���Ă����B�o�����ł́A�{�����e�B�A�������A�����Â��ē����āA�o���̐��������Ă����B���NHKTV�̒��̕����ŁA�������������̃{�����e�B�A�̕����A�ē������Ă���ꂽ�B���R�A�m�l���ē��{�����e�e�B�A�����Ă���Ƃ�������������B

�@

�P�P�������R�O���ԁA�o�����̑O�ŁA�u���m��{�����݂䂫�i�{�[�J���j�̃o�����R���T�[�g���s�Ȃ��AYou are My Sunshine�Ȃǂ̋Ȃ��y���܂��Ă��ꂽ�B����́A�����P�������̃C�x���g�̂悤�ł����B�K�^�ł����B

�@ |

|

|

|

| 2011�N10��9���i���j |

| ��쎩�]�ԎU���F�L�Z�L���C |

�@�����̖��ł́A�ɂ̓I�i�K�K���͂R�H�����A������ŁA�����~�ɍ~��āA�����̊Ԗ쑐���ώ@���܂����B�Ԃ��炢�Ă���̂̓Z�C�^�J�A���_�`�\�E�A�c���N�T�A�c�^�o�E�������A�C�k�^�f�A�}���A�T�K�I�Ȃǂł����B

�䓃�⋴�����ł̓L�Z�L���C���p�������A���炭�y���܂��Ă���܂����B�܂��c���悤�Ȋ��������܂����B

�@

�J���Z�~������悤�ŁA���l�̃J�����}�����A�J���Z�~���_�C�r���O����̂�҂��Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2011�N10��8���i�y�j |

| �܂��Â��荧�k����n�� |

�@�O��s�ł́A��S����{�v��i���i�āj���܂Ƃ܂�A���A�s���̈ӌ������낢��Ȍ`�ł������Ƃ��Ă���B

�@�p�u���b�N�R�����g��A�͂����ɂ��A���P�[�g�����{���Ă���悤�����A���̑��A�R�~���j�e�C�Z�悲�ƂɁu�܂��Â��荧�k��v����������V�̏Z��Ŏ��{�����B

�@���̍ŏ��̍��k��A���n��̑�n�����Ōߌ�Q������S�����܂Ŏ��{���ꂽ�B�Q�������s���́A�����������Ƃ���ł́A�P�R���قǂł������B�ŏ��R�O���قǁA�s�̐E�����玑���u��S���O��s��{�v�捜�i�āv�Ǝ����u���[�N�V���b�v�ŏo���ꂽ�A�C�f�A�̑�S����{�v�您��ьʌv��ɂ�����Ή��\���̌����v�̑��n��Ɋւ�镔���𒆐S�ɐ������������B�s�����̐E�����قړ������o�Ȃ��Ă����B�S������̃O���[�v�ɕ�����ĂP���ԂقǍ��k�����B�Ō�ɂ��ꂼ��̃O���[�v�ł܂Ƃ߂����ʂ��A���ďI���ƂȂ����B

�@�P�O���P�R���̍L��݂����́u��S���O��s��{�v�捜�i�ē��W���v�ŁA�͂����ɂ��A���P�[�g���Y�t����邱�ƂɂȂ��Ă���B�p�u���b�N�R�����g���P�O���R�P���̊����ŁA�ӌ����o����v���Ƃ��ł���B

�@���̃O���[�v�łł��ӌ��́A���̃����ɂ���

�@�R�~���j�e�B

�A�n��̊�

�B���Ɨ�

�C�h�Ɓi�Ƒ�ȁj

�D�������

�Ɋւ�����̂ł������B

�����ЂƂ̃O���[�v�ł�

�@�Ί֘A����

�A�������v��

�B�ό������̊��p�i�ό����[�g�j

�C�_�n�i�n�Y�n���j

�D�n��P�A

�E�O���i���j

�Ɋւ�����̂ł������B

�@�Q���l�������Ȃ������̂ŁA��l�����蔭���̎��Ԃ͂��Ȃ肠�����B

|

|

|

|

| 2011�N10��8���i�y�j |

| ����u�K��u�A�������v |

�@�@�����́A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̒�ኈ�����B�W�����Ɍ����ɏo�����A�܂����؊ώ@������B���炢�Ă���̂́A�L�����N�Z�C�A�n�M�A�e�C�J�J�Y�������ł���B

���N�Q�́A�����͍炢�Ă��Ȃ��������A�ڂ݂�����A�܂��炭�悤���B

�@�R�����T�L�A�E�����h�L�A�n�i�~�Y�L�A�E���V���E�~�J���A�J�L�A�J�����A�U�N���Ȃǂ̎����Ȃ��Ă����B

�P�O������ԂƗ̂܂��O��n�������Â̙���u�K��n�܂����B�u�t�́A�O���[���A�h�o�C�U�[�̉�����������B�o�����������ŁA�킩��₷�������Ă����������B�O���S�O���قǂ́A������ɂȂ��b�m���ł������B

�@�@�}�̏o��

�@�A��̎��

�@�B����̎�ށi��߁A�}�����A�肩���j

�@�C��ʒu�Ǝ���

�@�D��̈ʒu�Ƃ����

�@�E�}����

�@�F�}�����̐��

�@�G�肩������

���b�R�N�̙���̎��K�i���b�R�N�Q�{�j

�@�ł������B

|

|

|

|

| 2011�N10��7���i���j |

| ��쎩�]�ԎU�� |

�@���߂��A���]�ԂŖ��ɏo�������B�㗬�ł́A�I�i�K�K���R�H���A�J���K���̌Q��ɍ������Ă����B

�䓃�⋴��������Ԃ��A�㗬�̖��u�����R�ώ@���ɗ��āA�Z���ԁA������������B�t�W�o�J�}������̂���ړI�ł���B�t�W�o�J�}�̉Ԋ��́A����������Ă����B

�@�V���E�J�C�h�E���炢�Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��7���i���j |

| �s����w�F�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���A�v |

�@�ߑO���A�s����w�����R�[�X�ł́A��T�Ɉ������A����c��w��w�@���E�G�l���M�[�����ȋ����g�c���v����́u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���A�v�̍u�`���������B

�@�������������Ƃ���ł́A�傫�Ȗ��́A

�i�P�j�o�ώY�ƏȁA���{�o�c�A�A���Ȃ̎O�ɂ��A���g����̐����I�ӎv����ɍۂ��đΗ����Ă���B

�i�Q�jCO2�r�o�ʂł́A��P�ʂ̒����A��R�ʂ̃C���h�����s�c�菑�ł́A�팸�`�����Ă��Ȃ��B�����̍����ɂ��āA���g����͂ł��Ȃ�

�@���Ƃł���悤���B

�@�����܂ł̓��̂�͉����B |

|

|

|

| 2011�N10��6���i�j |

| �u���u�ߖ����Ɍ����������̂܂��Â���Ƃ́H�v |

�@����́A�O��l�b�g���[�N��w���u���O��̖��������߂鎋�_�̑�R��u�ߖ����Ɍ����������̂܂��Â���Ƃ́H�v�����B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�����_����א搶�ł���B

�@���������A�����Ƃ������t���A�ŋ߂悭�����悤�ɂȂ����B�ł��A�����̍u�����ƁA�u���v���Ƃ͉����A�Ȃ��Ȃ���`��������Ƃ̂悤���B���R���ɂ́A�u���v�u��v�͂Ȃ��B

�@�搶�ɂ��Ɓu�l�Ԃ����R�̒�����łĂ���B���낢��Ȃ��̂�����Ă��܂����B�l�ԁA���R�A�Љ�̃o�����X���悢�Ƃ��ɍ����ƂȂ�̂ł́H�v

�@�܂��A�u���́A�������̂��g�����͋C�ɂȂ��Ă��Ă���B�v

�@�u�����Ɖ��K���Ƃ͈Ⴄ�̂ł́H�v

�@�u���̂P�N�́A�l�Ԃ̂P���ɓ�����B���́A�������Ԃ̒��ŁA�����Ă���B�v

�@���낢��ƍl��������邱�Ƃ����������B |

|

|

|

| 2011�N10��6���i�j |

| ����쒹�ώ@������� |

�@���A���̔㗬�ɂ́A�I�i�K�K�����R�H�ɑ����Ă����B

�@�����́A�����̌���쒹�ώ@�ٓ��ł���B�{�����e�B�A�P�T�����Q�����āA�X������Q���Ԕ��A���R�ώ@���A������B�n��AA�n��Ɖ��B�����͂P�U����ώ@�����B�J���Z�~�A�A�I�T�M�A�_�C�T�M�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�J�P�X�Ȃǂ��m�F�����B

�@�P�P��������A�P���ԂقǁA�쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B��Ԃ̖��́A�����r�̐����A�i�X�Ə��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂��A�ǂ��邩�̖��ł���B�b�������̖��A�b��I�Ȑ��̂ݏ����邽�߂ɁA�ߌ�A�݂�ȂŁA��������ɍs�����Ƃɂ����B

|

|

|

|

| 2011�N10��5���i���j |

| �ԂƗ̃T�|�[�g�����P��𗬉� |

�@�ߑO���A�P�O������P�Q���P�O������܂ŁA�ԂƗ̂܂��O��n������́u�ԂƗ̃T�|�[�g�����P��𗬉�v���������B�����Q���]��Ƌ���E���W�����Q�������B

�@���e�́A������̂��̂Q�N���̐U��Ԃ�Ǝ��ȏЉ����̃Q�[���u����͒N�̃J�[�h�ł��傤�H�v���s���A�Ō�Ƀt���[�g�[�N�ŁA����܂ł̋�����⍡��̊����ɂ��Ęb�������B�y�����ЂƎ��ł������B

�@����܂ł̋���̐U��Ԃ�ł��邪�A

�����Q�P�N�S���Q�P���ɃX�^�[�g

�����Q�P�N�W���ɂm�o�n�@�l�o�^

�����Q�P�N�X�������ǂ��X�^�[�g

�����Q�Q�N�R���ԍL�ꂪ�J��

�����Q�Q�N�X���ԂƗ̃t�G�X�e�o���i�v���C�x���g�j�J��

�����Q�Q�N�P�Q������̃��S�}�[�N����

���݂̊�����

�@�̃{�����e�e�B�A����

�A�Ԓd�{�����e�B�A�������

�B���R�ώ@��i�N�R��j

�C�̕ۑS�Ή�����

�D�����n��̉����v���W�F�N�g

�E�s���_���̉^�c

�Ȃǂł���B

���݁A����͂P�R�V���A���̓���́A������Q�X���A�T�|�[�g����R�U���A���͉���U�U���A���^����U���ƂȂ��Ă���B

�@����E���́A�P�W���ł��邻�����B

�����́A�����Ȃ���݂𑱂��Ă��Ă��邱�Ƃ��A���߂Ċ������B

�ڂ����́A����̂g�o�����Ă��������B

�@http://hanakyokai.or.jp

|

|

|

|

| 2011�N10��5���i���j |

| �|�Ƃ�ڂ̍��� |

�@����̃K�[�f�j���O�t�G�X�^�ł́A�m�o�n�@�l�ԂƗ̂܂��O��n������̗̃{�����e�B�A����́A�|�H�̌��R�[�i���J�������A��Ԋ�]�����������̂́A�|�Ƃ�ڂ���ł������B

�@�ł��A�g�����������A�]��悭�ꂽ���������߂��A�����̎��Ԃ�������A�ł����|�Ƃ�ڂ̔�т������ЂƂł������Ɣ��Ȃ��Ă���B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂���A�|�Ƃ�ڂ̍����ɂ��Ă̌f�ڂ��������������A���L��u-tube�̍�i�́A��Ԃ킩��₷�������B

http://www.youtube.com/watch?v=EqZQuV0nf_o

�����������B

�H�̃o�����X�̂Ƃ���́A�Q�l�ɂȂ�܂��B

|

|

|

|

| 2011�N10��4���i�j |

| �u���u�������̂܂��Â�����߂����āv���w�����B |

�@����A�O��l�b�g���[�N��w�ցA�l�b�g���[�N��w���u���u�O��̖��������߂鎋�_�v�`��S����{�v�����Ɍ����ā`�̑�Q��u�������̂܂��Â�����߂����āv���ɂ����Ă����B�u�t�́A���[�e���w�@��w�Љ���w�ȋ����a�c�q������B

�@�搶�ɂ��Ɓw���э\���������㓯���^����A�v�w�̂ݏ��сA�P�Ə��тɕω����Ă��Ă���B�ߗW�������Ă��Ă���B�n�敟���A�n���P�A�[�̎������d�v�ł���B�A���P�[�g�ł́A�u���������ɕ�����ᕉ�S�Łv���s���̖{���̂悤�ł��邪�A�u���Q���ō�������ڎw���v���Ƃ��d�v�ł���x�Ƃ̂��Ƃł����B

�@���w�Z�̊w����x�̏��n��ŁA�Z�������̌q������č\�z���A��̓I�ȉ��������āA�n��̕����I�@�\�����߂銈������Ă���Ă��邻�����B

�w�n��̃R�~���j�e�B�̒S����ɂ��ẮA�Z�����c��E����̂悤�ȁu�n��^�E�R�~����e�B�g�D�v�ƃ{�����e�B�A�c�́E�m�o�n�Ȃǂ́u�S�E�A�\�V�G�[�V�����^�g�D�v���A�A�g�A�����A�������Ȃ���n��̃R�~���j�e�B��W�J���鎞��ɂȂ��Ă����x�Ƃ̂��ƁB�w�قȂ������l�̑��݂̏��F�Əd�ׂ����ɒS�������Ƃ����悤�ɕω����Ă��Ă���x�Ɛ搶�͂��������B

|

|

|

|

| 2011�N10��4���i�j |

| ���̐A������ |

�@�ߑO���A�݂������̉�̖��̐A�������ɎQ�������B���N����A�t�A�āA�H�̔N�O��A����I�ɖ��̐A���ώ@���s�Ȃ��v��ł���B���N�́A�Ă���͂��߂��̂ŁA����Q��ڂł���B

�@�����́A�P�O������P�Q�����̂Q���Ԕ��A���̑���牺���̌䓃�⋴�Ԃ̉E�݂̐A���ׂ��B�Q�������̂́A�T���ł������B���{�Ɩؖ{�ŁA��P�Q�O����ώ@�����B

�@�A�蓹�ŁA�J���Z�~�ɂł������B

|

|

|

|

| 2011�N10��4���i�j |

| �X�Y�J�P�m�L�̎� |

�@����̑䕗�̓��ɁA�������ŃX�Y�J�P�m�L�̎������������Ă����B

�@�E���Ă�����ɂ́A��������̎킪�l�܂��Ă���悤�ł���B

�@�����A�ł�������������Č���ƁA�݂�݂���ɁA��������̎킪�o�Ă����B

�@�@�@�X�Y�J�P�m�L�̎�����킪�o�Ă���

|

|

|

|

| 2011�N10��3���i���j |

| �����������܂ŕ��� |

�@�W���O�ɉƂ��łāA�������Ɩ��̍����~���������܂ŕ������B

�Ƃ̋߂��ŁA�L�����N�Z�C���炢�Ă����B

�X�����{�ɓs���Q��ڂ̑������s�Ȃ������̂����̂����㗬�ŁA�A���`�E���ƃu�^�N�T�̉萶�����ڗ������Ƃ��낪�������B

�@

���ɋ߂����ӂł́A�~�]�\�o�̌Q�����������B

����������ł́A�R�X���X�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B

�������ɂ́A�P�P����������̂ŁA�s���a���J�˒뉀�����w�����B�H�̎������W�߂��R�[�i�[�������B���t�W�̎R�㉯�ǂ̉̂��f������Ă����B���̒뉀�́A�ŋ߁A���w�薼���ƂȂ����悤�ł���B

�������̉w�r���ɂ���m�H���u���[���X�ŁA���[���L���x�c�̃����`��H�ׂ��B���Ɛ��̃J�{�`���v�������������������B�P�O������A�g�ˎ��ɂ����X�i�g�ˎ��쒬�P�|�W�|�P�O�j���I�[�v�������悤�ŁA�r�[���̃^�_�������������Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N10��3���i���j |

| �K�}�̎��@ |

|

|

|

| 2011�N10��3���i���j |

| ���ɃI�i�K�K��������Ă����B |

�@�k�̍�����I�i�K�K�������ɂ���Ă����B�����A���̌��싴�t�߂ŁA�J���K���̌Q��ɍ������Ă���I�i�K�K���P�H���A�m�F�����B���ł́A���N�A���߂Ăł���B

�@�߂��ŁA�L�Z�L���C���P�H�����B

�@

|

|

|

|

| 2011�N10��2���i���j |

| �J���X�E���̐Ԃ��� |

�@�����A��ɂł��Ă����J���X�E���̐Ԃ��������n�����B

�@�J���X�E���̎��̒��ɂ́A�킪�A�R�Q�����Ă����B�R�O�������A�Q�����������B

���̎�́A�单�l�̑ŏo�̏��ƂɎ��Ă���̂ŁA���N���Ƃ���A���z�̒��ɓ���Ă����ƁA������������i�H�j�Ƃ������Ă��邻���ł���B

|

|

|

|

| 2011�N10��2���i���j |

| �������l���ɂ��Ă̍u���� |

�@�ߑO���A�s���̑��{���ɂP�K�Q���z�[���ōs�Ȃ�ꂽ�A�����s�P���̃{�����e�B�A�w���҂̌��C�ŁA�����_�Ƒ�w�����_����א搶�́u�������l���ɂ��āv�Ƒ肷��u�������B

�@�����L�^���������ɂ���

�w�������l���Ƃ́A�u���v�Ɓu�Ȃ���v�ł���A��`����Ɓu���ׂĂ̐����̊ԂɈႢ������v���ƂɂȂ�B

�@���l���ɂ́A�@���Ԍn�̑��l���A�A��̑��l���A�B��`�q�̑��l��������B

�@�l�Ԃ́A�������l���̉��l����肭���p���Ă���B��������_�������A�@�B���A��Ɖ������������Ƃɖ�肪����B���p�ɗ]��ɂ��U���Ă���B

�@�l�́A���R�ɋt�炤���ƂŁA�l�ƂȂ����B�������A���R�̒��ɂ����������Ȃ��B

�@���R�Ɏ���Ă���l�̕�炵�ɂ́A�،h�̔O������B�l�����R�̈���ł���A�댯�̗\�m�E�@�m��h�q�̔\�͂�����B�ł��A�ŋ߂̎Ⴂ�l�́A�Ⴆ�A�ڂɂ͉��s����������Ă���A�댯�\�m�\�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�x�Ƃ����悤�ȁA���b���������B

|

|

|

|

| 2011�N10��1���i�y�j |

| �A���`�E���̎��Ԃ���ʎ��ւ̕ω��@ |

�@���A���ł́A�A���`�E���̗Y�ԁA���Ԃ��炢�Ă���B���Ԃ́A�₪�āA�ʎ��ɕς���Ă����B���̎ʐ^���݂Ă���������A���̗l�q���A�킩��Ǝv���B

�ʎ��̎h�́A���������h���č���҂ł��B

|

|

|

|

| 2011�N10��1���i�y�j |

| ��������A���c�J��̊쑽���܂ŕ��� |

�@�����́A�����V�C�������̂ŁA���A�v�����āA�����������A�����̐��c�J��܂ŕ������B

�@��̉H�w�Z�ł́A�J�Z�R�O���N�L�O�^����̓��ł������B�O�����h�ɁA�S�Z���k�A�搶�A���Z���W�܂��Ă���ꂽ�B�J�Z���������w�����Ă����������B

�@���̍����~�ɍ~���ƁA�����A�A���`�E�����C�ɂȂ����B�����������������Ă������B

�@�����~�̃I�I�u�^�N�T�́A���̊Ԃ̑䕗�ɂ�鑝�����A���̗͂łقƂ�Ǔ|����Ă����B

�@�J���Z�~�̎p�����x�����������B�ŏ��́A���z�s�̒��k�n���㗬�ł������B�J���Z�~�̎ʐ^���Ƃ��Ă���J�����}�����R�l�����̂ŁA�C���t�����B�Q��ڂ́A�b�B�X�����������A�ԋ��������������ł������B����ɖ��Ă����̂ŁA�T���ƌ��������B�Q�H�����B�߂��ɁA�L�Z�L���C���p���������B

�R�x�ڂ́A�m���A���勴�����ł������B

�S�x�ڂ́A���c�J�g���X�g�������āA���c�}���߂��̖��_�������������B�J�������\���Ă���l�������̂ŁA�����Ă݂���A�Ί݂ɃJ���Z�~�����邱�Ƃ��킩�����B

���̏����㗬���ŁA�_�C�T�M�ƃA�I�T�M�̎p�����������B

���̏��c���Ŗ��ƕʂ�A���c�}���̊쑽���w�ɏo�āA���]�w����A�o�X�ŁA���z�ɏo�āA�o�X�Ŏ���ɋA���Ă����B

|

|

|

|

| 2011�N9��30���i���j |

| �䕗�œ|�ꂽ�u���،����v�̎��̉� |

�@�ߌ�A�{�����e�B�A�����Ă���u���،����v�ɁA�ԕւ���f�����ɍs���Ă����B

�@�����̒������肷��ƁA�䕗�œ|�ꂽ���Q�{�i�x�j�o�i�g�L���}���T�N�ƃT���X�x���j���A���łɁA���ʂ�ɒ�����A���h�Ȏx�����ł��Ă����̂ɂ͋������B�{�����e�B�A�ł́A��ɕ����Ȃ��̂ŁA�s�̗ƌ����ۂɁA���肢���Ă������A�v���ȑΓ������Ă����������悤���B

�@ |

|

|

|

| 2011�N9��30���i���j |

| �O��s��S����{�v��i���i�āj |

�@�P�O���Q���t�����u�L��݂����v�ɁA�O��s��S����{�v��i���i�āj���܂Ƃ܂�܂����Ƃ̋L�����f�ڂ���Ă���B���ꂩ��V����Z�����c��P�ʂɁA�u�܂��Â��荧�k��v�����{����A�p�u���b�N�R�����g�́A�P�O���R�P���i���j�������ɁA��t���܂��B

�@�����A�����A�s�����Q�K�̑��k�E���Z���^�[�Ɂu�O��s��S����{�v��i���i�āj�v�����������ɍs���Ă��܂����B

�@�܂��A���N�x����E����\��̌ʌv��ɂ��Ă�����������������̂ŁA�u����{�v��Q�O�Q�Q�v�Ɓu�Ɛ��̊�{�v��Q�O�Q�Q�v��������i���i�āj�����������Ă��܂����B

�@�����́A�Q�O�Q�Q�N�x�܂ł́A�v�P�O�N�Ԃ̎O��s�̊�{�I�čs�����^�c�̎w�j�ł���A��Ϗd�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ���A�����̎s���̊S���W�߂������̂ł��B

�@�O��s�̂g�o�́u�p�u���b�N�R�����g�v�ɂ��A�O��s��S����{�v��i���i�āj�v�̑S���́A�f�ڂ���Ă��܂��B ���L�̂t�q�k�ł��B

�@�@�@http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_pubcome/028/028415.html

|

|

|

|

| 2011�N9��30���i���j |

| �s����w�F�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���@�v |

�@�����̌ߑO���A�s����w�����R�[�X�ł́A����c��w��w�@���E�G�l���M�[�����ȋ����g�c���v����́u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���@�v�肷��u�`���������B

�@�搶�̂��b�ł́A�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���́A�����ċc�_�ł��Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB���{�ł́A�b�n�Q�̔r�o�ʂ͈���Ɍ��炸�A�ނ��둝�����Ă���̂�����ł��邻�����B

�@�O���̖�P���Ԃ́A���N�C�Y�R�U����P�T�����ʼn��A����ɑ������Ɛ�����������A�����ɐ��k�S���̉��W�v���āA��܂��Ȋ�����ʂ̊S�x�������ꂽ�B�ڂ������ʂ́A���T�̍u���ł���������悤�ł���B

�@����c�̊w���̕��ϓI�Ȑ��𗦂́A�R���̂P�������ł���B������́A�s����w�̎�u���̐��𗦂́A�悳�����ł������B |

|

|

|

| 2011�N9��29���i�j |

| �u�A�������v�̉ԕւ� |

�@�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̎��̉Ԃ��炭�������ώ@���Ă���B���̃f�[�^�[���A�ЂƂ̕\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B���̎�ނ͂P�O�O�{�߂����邪�A��r�I�Ԃ��ڗ����̂����ɍi�����B������x�[�X�ɍ�����A�ώ@�𑱂��Ă��������B�N�ɂ���āA�C�ω�����̂ŁA�Ԃ̎������ς��Ǝv���B

�@

�@�@ �ԕւ�

|

|

|

|

| 2011�N9��29���i�j |

| �H����̓��A���]�ԂŁA���U�� |

�@�����́A���₩�ȏH����̈���ƂȂ����B���]�ԂʼnƂ��o�āA�Ƃ���ǂ���ŁA���]�Ԃ�u���āA�����U���B

�@�����̒��k�n���܂ł����A�����Ԃ��B�J���Z�~�̎ʐ^���B��ЂƂƁA�ނ������ЂƂ����������B�����A�Ί݂���J���Z�~�̎ʐ^���B�����B�J���Z�~�́A�Q�ӏ��ŁA���������B�R�T�M�������B

�@�@�@�J���Z�~

�@�@�@�R�T�M

���̍����~�ł́A�X�X�L���悭��������B�J�[�N�T���Q�����Ă���B�L�N�C�����炢�Ă����B

�@�@�@�X�X�L

�@�@�@�J�[�N�T

�������̗N���L��ł́A�c�t�������A�������āA�N���̂Ȃ��ɓ����ėV��ł����B�搶�̃x�X�g�ɖ��O��������Ă��āA�������s���痈�Ă���悤�ł������B

|

|

|

|

| 2011�N9��28���i���j |

| ���N�Ō�̊O���A�������̒�ኈ�� |

�@�����́A�݂������̉�̊O���A�������̍��N�Ō�̒�ኈ�����ł������B���ԂU�����W�܂�A���̐Y�V�����玟�̎��̑�܂ł̊Ԃ̍��݂̃A���`�E���̏����������Ȃ����B

�@���N�́A�V�����疈�T���j���̒��A�V������P���Ԕ��A���̕x�m���勴�����̊Ԃ̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�A�I�I�t�T���Ȃǁj�̏������s�Ȃ��Ă����B�������P�P��ڂł������B

�@�S�N�ڂ̊������I���A�I�I�u�^�N�T�́A�啪���Ȃ��Ȃ����B�A���`�E���́A���f������Ƃ܂������ɔɖ��Ă���B����ʂ��Ȃ��悤�ɁA����������ɏ������邵���Ȃ��B

�@�@�@��������

|

|

|

|

| 2011�N9��28���i���j |

| ���̍u���u�O��̖��������߂鎋�_�v |

�@���A�O��l�b�g���[�N��w�ցA�l�b�g���[�N��w���u���u�O��̖��������߂鎋�_�v�`��S����{�v�����Ɍ����ā`�̑�P��u�R��P�P�Ȍ�̎Љ�f�U�C�����疢�����l����v���ɂ����Ă����B�u�t�́A������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C�������Ȉψ����E���������z�ꂳ��ł������B��������́A�O��s�Ƃ͂Q�O�N���O����A�W�������������ŁA�O��̂��Ƃ��悭�m���Ă�����悤�ł������B�ł��A�Ɠ��̒��ۓI�ȕ\����p���Ęb�������̂ŁA���ɂ́A�Ȃ��Ȃ�����������B

�@�Z�����Ԃɑ����̓��e�����b�ɂȂ�A�[�������ł����킯�ł͂Ȃ����A�u����v����Ƃ��������Ȃ�Ȃ��p���p���āA����͐V�����L���������߂�����Ɉڍs���Ă������Ƃ�������ꂽ�悤���B

�@�O�Y�W���̏�����ǂ߂A�u����v�ɂ��Ă̗������A�ł������ł���B |

|

|

|

| 2011�N9��27���i�j |

| ���̗��ʑ��� |

�@�����́A���P��̖��̗��ʑ�������܂����B�O��s�̗�����̂R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ő���������B����l�́A��������啝�ɑ������Ă����i�挎�̖�Q�{�j�B���ꂩ��P�P�����܂ŁA�����̌X���������ƍl���Ă���B

�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q�B �@�㗬�ł̑���̗l�q�B

�@�䓃�⋴����㗬�̔܂ł�S�����Ă��铌���s�̑����̋Ǝ҂��A�����������ō�Ƃ����Ă����B�Ō�̔܂ŁA�����ɂ��I��肻���ł���B�Ǝ҂̑����ɂ��A��ϖ��̕��i�����ꂢ�ɂȂ��Ă����̂́A���ꂵ�����Ƃł���B

�@�@ �@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B �@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B

�@�@ �@���̕��i���㗬�B �@���̕��i���㗬�B

|

|

|

|

| 2011�N9��26���i���j |

| ���ɒ����N���ʂ̑��� |

�@������A���P��̖��̗N���ʂ̑�����s�Ȃ����B���������̃��i�M���t�߂���A�����́A���싴�㗬�̊Ԃ̂W�����ƁA�����R���̗N���̑���������B�r���ŏ��J���U��o�����̂ŁA�����̂R�������c���āA�����̑���͒��~�����B

�@����l�́A�挎�̐��l���A���Ȃ葝�����Ă����B���ł��N���L��̗N���ʂ́A�挎�̔{�ȏ�ɑ����Ă����B

�@�@�@�@�@�Ђ傤����r�̗N���ʑ���̗l�q�@

�@�x��Ă����Ǝ҂ɂ�鑐���́A�Ō�̔���쐅���ԂŁA�s�Ȃ��Ă����B

�@�L�o�i�R�X���X�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B�X�X�L�̕�����ꂢ�ł������B

�@�@�@�L�o�i�R�X���X�̉�

|

|

|

|

| 2011�N9��25���i���j |

| �u�A�������v�ɂ��䕗�̉e�����E�E |

�@����̑䕗�̉e���ŁA�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ɂ��䕗�̉e���ŁA���R�{���|��A�P�{��������܂ꂽ�B

�@�@�@�@�@�|���ꂽ�x�j�o�i�g�L���}���T�N

�@�����̒��ŁA���炢�Ă���̂́A�T���X�x���A���N�Q�A�n�M�A�A�x���A�A�e�C�J�J�Y���A�ł���B�A�J���K�V���̐Ԃ���������������Ă����B

�@�@�@���N�Q�̉�

�@�@�@�@�@�A�J���K�V���̎�

|

|

|

|

| 2011�@�N9��24���i�y�j |

| �K�[�f�j���O�t�F�X�^�Q�O�P�P |

�@�����́A�O��s�s���Ή����i�ψ���ƎO��s�̎�Â���K�[�f�j���O�t�F�X�^�̂���`���������Ȃ��܂����B

�@���C�����ł́A���[�f�B�j���O�t�F�X�^�ق̎ʐ^����҂ւ̋L�O�i���掮���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�@�L�O�i���掮�ł��_��ψ����̈��A�B

�@�@�@�L�O�B�e

�@���̌�A�K�[�f�j���O�u���A�p�l���W���A�𗬃R�[�i�[�A�̑��k�R�[�i�[�A���Ԍ�����A�|�H�̌��R�[�i�[�A�n�[�u�e�B���n�[�u�e�B�N���t�g�̔��Ȃǂ̊�悪�����Ȃ�ꂽ�B��X���A�Q���c�̂̂ЂƂA�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����Ƃ��ĎQ�����A�|�H�̌��R�[�i�[���s�Ȃ����B

|

|

|

|

| 2011�N9��24���i�y�j |

| �q�K���o�i�����������R�ώ@�� |

�@���A���]�ԂŖ������ɏo�������B���R�ώ@���́A���q�K���o�i���悭�炢�Ă���B�䕗�̉e���ŁA���̎}�����������ŁA�댯�ȉӏ�������A���R�ώ@���́A�q�K���o�i�̂Ƃ��낾���J�����Ă��邪�A�قƂ�ǂ́A���Ƃ̕\�����o�Ă����B

�@�@�@�q�K���o�i

�@�@�@�ꕔ�J���̕\��

�������A�_�C�T�M�������B

�@�@�@�@�@�@�_�C�T�M

|

|

|

|

| 2011�N9��23���i���j |

| �䕗�̉e�� |

�@���A�������Ɏ��]�ԂŁA�l�q���݂ɂ������B�䕗�̉e���ŁA���Ȃ�傫�Ȏ����A�|��Ă����B�N���L��ł́A�}���~�̖��|��A���i�M�̖̑傫�Ȏ}���܂�Ă����B�����㗬�ł́A�L���̖��|��A�X�Y�J�P�̖̑傫�Ȏ}���܂�Ă����B

�@�@�@�}���~�̖�

�@�@�@�@�@���i�M�̖�

���̂���������N���Ԃ̐�ӂ̃I�I�u�^�N�T���A���̐����ŁA�قƂ�Ǔ|����Ă��āA�v���Ԃ�ɁA��ӂ��������肵�������ł������B

�@�䂪�Ƃ̒�̃A�����J�n�i�~�Y�L�i���̎��͖�T�O�����A������T���j���A�䕗�ɂ��A�n��T�O�����̂ǂ̍����ŁA�܂�āA�|��Ă��܂����B

�@�ߑO���P�O������P�Q���܂ŁA�ԂƗ̂܂��O��n������̍u�K���ŁA�����́u�K�[�f�j���O�t�G�X�^�v�̏����������B�̃{�����e�B�A����ł́A�|���g�����N���t�g�̌��R�[�i�[�������B���̏����ł���B�����̕��X�����Ă����Ƃ��ꂵ�� |

|

|

|

| 2011�N9��22���i�j |

| �є\�s�V���R���Ӗ쒹�ώ@�� |

�@�䕗���ʂ�߂����̂ŁA�є\�s�̓V���R�i�����P�X�T���j�^�J�̓n������ɍs���Ă����B�V���R����̒��߂͑�ς悭�A�����P�U�N�ɖ����V�c���A���̎R����̒��߂��u�悢�i�F�v�Ƃ���ꂽ�̂ɂ��Ȃ�ŁA���̎R�̖��O�������悤�ł���B��������͎l�������A�X�J�C�^���[���������B

�@�@�@�V���R����̒���

�@�@�@�V���R�Ńg���݂�����l�X

�����Ƀm�X���A�T�V�o�A�g�r�̂悤�Ȏp���݂邱�Ƃ͂ł������A�������āA���ɂ͖��m�ɂ͎��ʂł��Ȃ������B������̋G�߂ɂ́A��������㏸�C���ɂ̂��āA��̕��Ɍł܂��Ĉړ�����p�i�^�J�̓n��j�����邱�Ƃ��ł���ꏊ�ł��邪�A�����͎c�O�Ȃ���A�݂邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������B

|

|

|

|

| 2011�N9��21���i���j |

| �����x�̊h���������B |

�@�J�Ȃ̂ŁA�ƂŖ{��ǂ�ł���B

�@�A���̘b�ł��邪�A�u�h����������A�h���Ɏア�킪�N���ł��Ȃ����ߑ��l���͒Ⴍ�Ȃ�B����A�h���̂܂������Ȃ����肵�������ɂ����Ă��A��Ԃ̋������͂������Ȃ邽�ߋ����Ɏア�킪���ł��āA���l�����Ⴍ�Ȃ�B�E�E���̂��߁A�����x�̊h�����N�����Ă���Ƃ���ŁA���l���������Ƃ����X�����F�߂���v�Ƃ̂��Ƃł���B

�@�{�����e�B�A�̏W�c�ł��A���낢��Ȉӌ����ł邪�A�قǂقǂ̈Ⴂ������l�X�̏W�܂�ł�������A���܂������悤�Ɏv���B�]��ɂ��ӌ����Ⴂ������ƁA�ʂ̏W�c�ɕ�����Ă��܂��������A�����̂ł͂Ȃ����Ɗ�����B���Ƃ��ƁA��������K���ĂȂ��ƁA�c�_�������Ă��A�܂Ƃ܂�Ȃ��̂ŁA���ʂȓw�͂ƂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

| 2011�N9��20���i�j |

| �䕗�ڋ� |

�@�䕗�ڋ߂ŁA�O����A�����́A�����珬�J�ł���B���邩�疾���̒��Ԃ́A�J�����Ȃ�~�肻�����B

�@���A���]�ԂŖ��̒�@�ɏo�������B���͂ɂ����Ă��Ȃ��B���J�̒��A�����s�̋Ǝ҂��x��Ă��鍂���~�̑������s�Ȃ��Ă����B���̌䓃�⋴����㗬�̔܂ł́A�X�����{�܂łɁA��Q��ڂ̑������I��鎖�ɂȂ��Ă���Ȃ��ł��邪�A���̌䓃�⋴���甪�����Ԃ��A�قڏI����Ă��邾���ŁA����������㗬�̔Ԃ́A���ꂩ��ł���B�Ǝ҂ɋ}���ł��炢�����|�����������B

�@

�@�@�@���������牺��������B�@�����͑啪�i��ł���B

�@�@�@����������㗬������B�����́A���ꂩ��B

�@�@�@�Y�V������㗬������B�����́A�肪���ĂȂ��B

�@�@�@�쐅������㗬������B�����́A�肪���ĂȂ��B

���A���̋��́A��������㗬�ɁA�䓃�⋴�A�H�A�������A��A�������A�Y�V���A�쐅���A�ł���B

|

|

|

|

| 2011�N9��19���i���j |

| �J���Z�~�̃z�o�����O |

�@�������A���̑��\�Y�������E�݂ŁA�ɖ��Ă����A���`�E���̏������A��l�ŁA�P���Ԃقǂ����B

�@�@�@�A���`�E���̏�������

�@���������̑��̗��ł́A��肪�s���Ă���悤�ŁA���������̑����̏����ŋ}���������ł������B

�@���ł́A�J���Z�~������Ƀz�o�����O�����ẮA��э���ł���悤�ŁA�J�����}�����R���ꐶ�����ʐ^���Ƃ��Ă����B�������̊Ԃɓ���Ă��������āA�P�������ʐ^���B�������A�A���Č���ƁA�s���Ƃ̓J���Z�~�ɂ͍��킸�A���̕��ɂ����Ă����B�ł��z�o�����O�̗l�q�͂킩��B

�@�@�@�J���Z�~

�@�@�@�J���Z�~�̃z�o�����O

�@�ߌ�A����ɁA��������������݂̊m�F�ɏo�������B�������݂̉�����Ǝ҂ɂ��肢���Ă������A��������������Ă����B����ŁA�P���������� |

|

|

|

| 2011�N9��18���i���j |

| �O���A���Ƃ� |

�@�Q���O�̊��u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�̑�Q��ڂł́A�u�O���A���Ƃ́v�Ƒ肷�铌���_�Ƒ�w�������{���V�搶�̍u�`�����B�@�����́A���̃��W����ǂݕԂ��Ă���B

���W���̍\���́A

�P�O���A���̒�`

�@�P�|�P����O�������Ƃ�

�@�P�|�Q�O���A���ƋA���A���̈Ⴂ

�@�P�|�R���C���h�t�����[�Ɠ���O���A��

�Q�N���N��ɂ��O���A���̋敪

�@�@�j�O�A���A��

�@�A��A���A��

�@�B�ߐ��A���A��

�@�C���A���A��

�R���ɐN�������O���A��

�@�R�|�P���x�o�ϐ�����

�@�R�|�Q�����u�[��

�@�R�|�R�K�[�f�j���O�u�[���E�E�K�[�f�j���O�̖ړI�ŁA��v�ŁA���ꂢ�Ȃ��̂��g���B�}����⊔�������₷�����̂������B

�@�@�@�@�@���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�S���{�̊O���A���̌��Y�n�E�E���[���b�p���Y�������Ƃ��������B���Ŗk�A�����J���Y�ł���B

�T�͐�ő�Q�����`������O���A���E�E�ŋ߂̉͐�́A�@�������̊����ɂ��h���p�x���ቺ���Ă��Ă��āA�A�y��̕x�h�{����

�@�@�@�@�@�i��ł���̂ŁA�����ɐN�����Ă����A���`�E���A�Z�C���E�J���V�i�A�Z�C�_�J�A���_�`�\�E�A�I�I�u�^�N�T�A�L�N�C���A�C�k�L�N�C���Ȃǂ�

�@�@�@�@�@�O���A���̐���ɂƂ��čD�K�Ȋ��ƂȂ��Ă���B

�U�ȒP�ȐA�������̎d��

�@�ł������B

|

|

|

|

| 2011�N9��17���i�y�j |

| �q�K���o�i�����������R�ώ@�� |

�@�����́A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł���B�X���������P���Ԕ��A���͐��o�[�h�T���N�`�����̃t�G���X�ۂ̒ʘH�̏����������B�P�P�������琢�b�l������B

�@���������R�ώ@���ł́A���N�X���̉��{�ɂ̓q�K���o�i���Q������B���N���A�ꕔ�ŁA�炫�͂��߂��B

�@�@�@�炫�͂��߂��q�K���o�i

�@�ߌ�́A�����V����̒|�ъǗ���Ƃ��Q���ԂقǍs�Ȃ����B

|

|

|

|

| 2011�N9��16���i���j |

| �@���u���u���̊O���A�����l����v��Q�� |

|

�@�ߌ�A���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v��Q��u�O���A���Ƃ́v�Ƒ肷��u�`���������B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�������{���V�搶�A�ꏊ�́A�O��s���Љ���قł���B��u�o�Ȏ҂́A�R�R���]��A�O��s�����ł͂Ȃ��A���c�J��⍑�����������u�҂����݂��ɂȂ����B

|

|

|

|

| 2011�N9��15���i�j |

| ����܂ŁA�����{�����e�B�A�ł��o�����B |

�@�悭�m���Ă���l�̓y�n�ɁA�w�������G�����ɖ��Ă��܂����Ƃ̂��ƂŁA����ƍ����́A����܂ŁA�����ɏo�������B���̏t�ɍX�n�ɂ����y�n�ł��邪�A���N�̊ԂɁA�т����肷��قǎG�����A�������Ă��܂����B

�@�����́A�Ȃꂽ�����ł��邪�A���̏����̂Ȃ��A����̌ߌ�P���Ԕ��A�����́A�ߑO���P���Ԕ��A�ߌ�P���Ԕ��A���v�S���Ԕ��̏����ł������B

�@�ł��A�M���ǂɂȂ炸�A�����I�������B�I�������A���̂��A�[�������������B

�@�ł����������݂̉�����A�ʂ������̂ŁA�܂����ł���B�s�����̒S���ۂɕ����ɍs�������A�s�̔p���������Z���^�[�܂ŁA�������ޕK�v������A����́A�c�O�Ȃ���Ǝ҂ɂ��肢���邵���Ȃ��悤���B

|

|

|

|

| 2011�N9��14���i���j |

| �A���`�E���ɉʎ������n�߂��B |

�@�����́A�݂������̉�̒�ኈ�����B���ԂS�����A�V������P���Ԕ��A�O���A���̏��������������B�A���`�E���ɂ́A�W������Ԃ��炢�Ă������A���悢��ʎ������������B���Ȃ�傫�Ȃ��̂�����B�����`�ŁA�\�ʂɂ��炩���h�Ɩтɕ���ꂽ���̂����W�܂��āA�R���y���g�E�̂悤�ȉʎ��ł���B

���̎h�́A�ׂ����A�ߕ��ɂ��ƁA���������h���č�����̂ł���B�����Ă��Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ��B��{�A��{�ʂ������Ȃ��B���N���������B

�@ �A���`�E���ɉʎ�

|

|

|

|

| 2011�N9��13���i�j |

| �G�N�Z���̕\�쐬�ň��J |

�@�������������ł������B�����ɁA���]�ԂŖ��ɒ�@�ɏo������B�����̒�ኈ�����̉����ł���B�����́A�쐅������Y�V���Ԃ̗��݂ŁA�O���A���̏���������B�A���`�E�����������ŁA�ɖ��Ă����B�A���`�E���̉Ԃ��炢�āA�������̂ł́A�����Ȏ����t���n�߂Ă���B���̎��̐j�́A�ߕ��ɕt���ƁA���������Ƃ��đ�ύ���҂ł���B���������Ӗ��ł��A�������}�����Ƃ��K�v�ł���B

�@�ƂɋA���āA�A�������̃f�[�^�[����������B���u���u���̊O���A�����l����v�̍u�t�̐搶�̎w���ŁA�������傫�ȃG�N�Z���̕\������āA������A��������ɕ����āA�������x�̕��ϒl���A��������B��є�т̍s�ł̕��ς��v�Z������A�f�[�^�[��]�L������ƁA�ԈႢ�₷����Ƃ��A�J��Ԃ��s�Ȃ��B

�@�{�P�h�~�ɂ͂Ȃ�B |

|

|

|

| 2011�N9��12���i���j |

| �ԍL��̏H |

�@�����́A�ԍL��̗̃{�����e�B�A�]�[���̏������s�Ȃ����B�������Q�����A�܂��c�����������̂ŁA��Ƃ́A�P���Ԏ�ŏI���Ƃ����B�̃{�����e�B�A�]�[���ł́A�I�~�i�G�V���悭�炢�Ă����B���̋߂��ɂ́A�����͂���̃A�W�T�C�E�X�~�_�̉ԉ��悭�炢�Ă����B���N�ڐA�����̂ŁA�����ɊԂɍ��킸�A�x���炢���悤���B

�@�@�@�@�I�~�i�G�V

�@�@�@�@�X�~�_�̉ԉ�

�L��̒[�̃t�G���X�ۂł́A�X�X�L�ƃn�M���炢�Ă����B

�@�@�@

|

|

|

|

| 2011�N9��11���i���j |

| ���@�����{�����e�B�A�̒�ኈ���� |

�@���A�v���Ԃ�ɖ��Ń_�C�T�M�̎p���݂��B

�@�@�@�@�_�C�T�M

�����́A�c�������������A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����s�Ȃ����B���́A���Ԑ����Ɠ��o�[�h�T���N�`�����̍�ƒʘH�t�߂̏������s�Ȃ����B�؉A�ɂȂ��Ă������A���x�������悤�ŁA�����������������B

|

|

|

|

| 2011�N9��10���i�y�j |

| �n�����ۑS�A���Z�~�i�[����u���܂����B |

�@�ߌ�A���c�J�g���X�g�E�r�W�^�[�Z���^�[�ōs�Ȃ�ꂽ�A��Q��u�n�����ۑS��n��h�ЂɊ������v�Z�~�i�[�ɎQ�����܂����B�ŏ��A��P���Ԕ��A������w���_���������O�B�搶�́u�s�s�̐��z�̗���������[�n��̐���ӂƐ��c�J�[�v�Ƒ肷���u�����������B�n�����͉��B�ł͌��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��邪�A���{�ł͂܂������Ȃ��Ă��Ȃ��B�Q�O�N�x��Ă��邻���ł���B

�@�����ŁA�b��Ƃ��ĂQ���A�u���_�̐X�݂r�̗N���Ɛ������̂����v�Ɓu���c�J�_���ɂ�鍋�J��ƗN���ۑS�v�̕��������B

�@���̌�A�p�l���f�B�X�J�b�V�������������B |

|

|

|

| 2011�N9��9���i���j |

| �߂��̏��w�Z�S�N���̊��w�K�̂���`�� |

�@�ߑO���A��R�����Ƒ�S�����Ɂi�P�O���S�T������P�Q���P�T���j�ɉH�w�Z�S�N���̊��w�K�u�����悭���銈���F�O���A���̏����v�̂���`�������܂��B�Q���������k�́A��S�O���B�S�ǂɕ�����āA�����������B�搶���R���Q�����ꂽ�B�u�݂������̉�v����͂S�����Q�����A�O���A���̏����i�R�O���ԁj�̎w���ƍݗ��A����T�����i�Q�O���ԁj���A�s�Ȃ����B�O���A���̏����́A�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�A�I�I�t�T�������������ł����B�ݗ��A����T�����ł́A���k�������W�߂Ă����g�߂Ȑ�̐A���ɂ��āA�A���ɏڂ��������o�[���A�ȒP�Ȑ������s�Ȃ����B

���������́A���C�Ɋ��������Ă��ꂽ�B

�@�@�@�����O�@�i�A���`�E���������ς��j

�@�@�@�@�@������i�A���`�E���������ł����j

|

|

|

|

| 2011�N9��8���i�j |

| �X���̌���쒹�ώ@ |

�@�����́A�X���̌���쒹�ώ@���s�Ȃ����B�������V�C�ł������A���̎p�����Ȃ��A�܂��������C���o�Ȃ������B�����Ɋ��҂��������B

�@�P�O���W���i�y�j�X���ɁA���������R�ώ@�Z���^�[�ɏW���ŁA��ʌ����̖������쒹�ώ@��s�Ȃ���B���̌�A�S���܂ŁA�����s�Ȃ���B���̃|�X�^�[�́A�����쐬��S�����Ă���B

�@�@

|

|

|

|

| 2011�N9��7���i���j |

| ���̊O���A�������̒�ኈ���� |

�@�����́A�T���́A�݂������̉�̒�ኈ�����ŁA���V������P���Ԕ��A���̔���쐅���Ԃ̗��݂ŁA�O���A���i�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�j�̏����������s�Ȃ����B�����o�[�U�����Q�������B���̊��o�́A���̃��W�I�̑��̂悤�̂��������ł���B�����͏I���ƁA����₩�ȋC���ɂȂ�B

�@

�@�@�@�@�������̌f����

�@�@�@�@�������݂̕\��

���ł́A���A�L�N�C���̉Ԃ��炢�Ă���B�C�^�h���̔����Ԃ��炢�Ă���B

�@�@�@�L�N�C���̉�

|

|

|

|

| 2011�N9��6���i�j |

| ���̃t�W�o�J�} |

�@���Ńt�W�o�J�}���������Ă���ꏊ�����邱�Ƃ��킩�����B���Ƃ��ۑS�������Ƃ������ƂŁA�܂����ɂȂ����̂́A�����s�ɂ��N�R��̑����ł���B�����̎����Ɋ����Ă��܂��ƁA�Ȃ��ȉԂ��炭�܂łɂȂ�Ȃ��悤���B

�@

�@�@�@�@�t�W�o�J�}

�@�����A���肢���āA�s�̒S���҂Ɍ�������Ă����������B���N�Q��ڈȍ~�̑����̍ۂɂ́A���̃]�[�������͑��������Ȃ��悤�ɂ��āA����Ɏs�����A���������邱�Ƃ��A�b���������B��������ƁA���N���y���݂ł���B

|

|

|

|

| 2011�N9��5���i���j |

| �c�O�I�߂��̏��w�Z�́u���w�K�v�͂܂����� |

�@�����A�U��������A�߂��̏��w�Z�̊��w�K�̏����������B

���Ƃ͂R�C�S�����ł���B

�@�J���Z�~�̎p�����������B

�@�J���Z�~

�@���̉J�ŁA���̐��������Ă���̂ŁA���ɂ͓���Ȃ��悤�ɂ��āA�O���A���̏����̌�������悤�ɁA�l�����B�A���`�E���̔ɖ��Ă���Ƃ��낪��������B�I�I�u�^�N�T������B

�@�����\��n�̗l�q

���ӂ̃I�I�t�T���͍���́A������������߂邱�Ƃɂ����B�������݂̒u���ꏊ�̕\���A�����͈͂̕\���A�ʘH�̑����ȂǂP���Ԕ����������B

�@��������Ƃ̋A���āA�x��ł���ƁA�X�����납��J���~��o�����B�{�~��ł���B�c�O�Ȃ���A����ł́A���{�ł��Ȃ��B�܂����A�����Ŏc�O�B���ԂɒN���J�j������悤���B�@ |

|

|

|

| 2011�N9��4���i���j |

| ���p�ŁA�V����܂ł��o���� |

�@�����́A�V����܂ŁA���p�ŏo�����Ă����B�������w����o�X�œc���w�ɏo�āA�����V�h���ŁA�V����܂ōs���B�w�O�ɂ́A�r������A�������̒������������B�̎��Ԃ�葁�������̂ŁA�x���`�ŁA���炭���Ԓ��߂������B

�@�J�����������Ă��Ȃ������̂ŁA�g�тŎB�e�����B���Ƃ��ʂ��Ă���B

�@

�@�@�@�@�@�V����w�O

|

|

|

|

| 2011�N9��3���i�y�j |

| ���̓��̎G�� |

�@�����́A�䕗�P�Q���̉e���ŁA��������������A���X�J���~��A�s����Ȃ��V�C�ł����B����قƂ�ljƂŁA�̂�т肷�����B

�@�������ɏo������Ƃ��ɁA������킹��ƁA�����A�͂�����u����ɂ��́v�ƁA���A�����Ă����ߏ��̎q��������B�����́A���Ɍ������ĎP�������V�т����Ă���B�������Ԃƈꏏ�ɂ��킢���Ȃ��悤�Ȃ��ƂŁA�ꐶ�����V��ł���B���̏W���͂́A�����������̂��Ɗ�����B�Ƃ̒��Ɉ�������ł���q�����A�O�ŗV��ł���q���̎p���A�����Ǝv���B

�@�ŋ߁A�T�b�J�[�̌���̂��y���݂ł���B������Ȃł����̊؍��킪�A�ߌ�W�����炠��B�X�P�W���[�����������悤�ő�ς����A����́A�x�X�g�����o�[�̂悤���B