| �����L>>�@ |

| 2013�N6��18���i�j |

| ���Ȃ̒���f�f |

| �@�䒃�m���̕a�@�܂ŁA�R�����ɂP�x�̓��Ȃ̒���f�f�ɍs���Ă��܂����B���ʂ́A���ɖ��Ȃ��B�@�R���X�e���[���̊֘A�́A������ݑ����Ă���̂ŁA��l���Ɏ��܂��Ă���B�ł��ˑR�A�A�̒��q���������肵�Ȃ����Ƃ���A�O�̂��߃A�����M�[�̌����i���t�j�����Ă�������B���ʂ́A����̐f�f���ɒ�����B

|

|

|

|

| 2013�N6��17���i���j |

| �V���^�G�M�N�i�����e�j |

�@�߂��̓V����ʂ�ŃV���^�G�M�N�i�����e�j�����������B�새�[���b�p�i�n���C�j�C�ݒn�挴�Y�̑��N���B�L�N�ȃL�I�����B�����ɂ͋����Ƃ����Ă���B�ʖ��̓_�X�e�B�[�~���[�iDusty

miller�j�B�t���y���ސA���̂悤���B

�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N

�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N

�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N

|

|

|

|

| 2013�N6��16���i���j |

| �M�{�E�V |

�@�䂪�Ƃł́A���A���̃M�{�E�V�i�[���j�ɍ����Ԃ��炢���B�M�{�E�V�́A���Ƃ��Ɠ��{�i�Ⓦ�A�W�A�j�̌×��̐A���ł��邪�A��x���[���b�p�ɓn��A��ςȐl�C���o�āA���{�ɋA���Ă��܂����B�����e���D�݂܂��B������W���F�̉Ԃ��R���܂��B�Ԋ��͕��ʂV������W���B�����ȃM�{�E�V���B�M�{�V�Ƃ������B���O�́A�ڂ݂��A���⎛�Ђ̗����Ɏ��t����ꂽ�l�M�V��Ɏ�������Ɍ����Ă�ꂽ���Ƃ��炫�Ă���B

�@�@ �M�{�E�V �M�{�E�V

�@�@ �@�M�{�E�V �@�M�{�E�V

|

|

|

|

| 2013�N6��15���i�y�j |

| �l�W�o�i�i���ԁj |

�@�J��̒�ŁA�l�W�o�i�i���ԁj���������B�����ȃl�W�o�i���̑��N���B�ʖ��́u���a�Y���v�B�ג����Ԍs�ɏ����ȃs���N�̉Ԃ�������ɑ�R���Ă���B�������ƉE����������B�S�l���̉͌�����b�̘a�́u������

���̂Ԃ������� �N���� ���ꂻ�߂ɂ� ��Ȃ�Ȃ��Ɂv�i�Í��W�j�ɂ��̂��Ă���B

�Ԃ͍炢�Ă��P�O���قǂ������ł���B

�@�@ �l�W�o�i �l�W�o�i

|

|

|

|

| 2013�N6��15���i�y�j |

| �A�x���i |

�@�A�i�x���́A�k�A�����J���Y�̃A�W�T�C�B�����Ԃ���{��ɂ��B�䂪�Ƃ͔��A���ł��邪�A���̏ꍇ�ɂ͐��ꂵ�₷���B�Ԋ��́A�U���`�V���B

�@�@ �@�A�i�x�� �@�A�i�x��

�@�@ �@�A�i�x�� �@�A�i�x��

|

|

|

|

| 2013�N6��14���i���j |

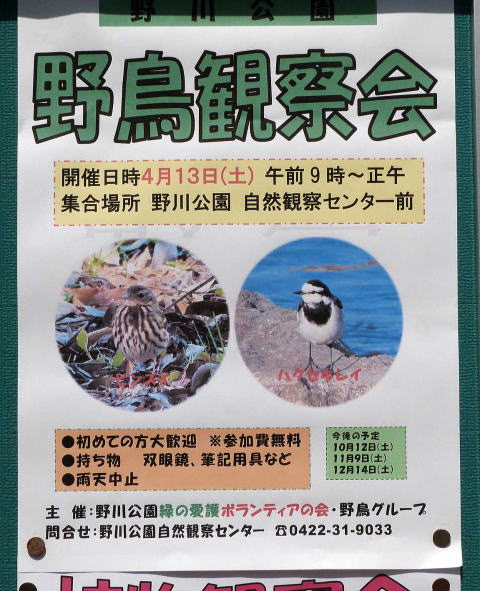

| ���̐������̊ώ@�� |

�@��여��A��������̕��ȉ��Â̖��̐������̊ώ@��A�W���S��(��)�ߑO�P�O������P�Q���i���J���s�j�ɊJ�Â����B

�@�Ώێ҂͂R�O�l�i���w�R�N���ȉ��͕ی�ғ����j�A�W���͓s�����������R�ώ@�Z���^�[�O�ł��B

�@�\������́A�����s�k�����암���ݎ������ŁA�V���P��(��)�`�P�O��(��)�̕����ߑO�P�O���`�ߌ�T���̊ԂɁA�d�b�O�S�Q�|�R�R�O�|�P�W�S�T�ɐ\�����ނ��ƁB

|

|

|

|

| 2013�N6��14���i���j |

| �a�@�ʂ� |

| �@�ߑO���A���炩���ߗ\������Ă����āA�O��w�k���̎��@��A�Ȃ̃N���j�b�N�ɏo�������B�����́A�r���̂T�K�ɂ���A���ȁA���`�O�ȁA���@��A�ȁA��ȁA��ǂ���������N���j�b�N���[����ڎw���Ă��邻�����B

�@�\����P�T���P�ʂŎĂ����B�ł����ۂ̐f�@�́A�\����Q�O�����������A��f�[�ɋL���A�Ō�t�̖�f���āA�\��̎��ԑт��S�O���x��Ă̐f�@�ƂȂ����B

�@�̂ǂ��܂��Ԃ��̂ŁA�̂ǂ���Â�������T�ԕ��������Ă��ꂽ�B�Ƃɂ����債�����Ƃł͂Ȃ������Ȃ̂ŁA����S�B

|

|

|

|

| 2013�N6��13���i�j |

| ���ׂ̋C�z |

| �@���̓~�͕��ׂ��Ђ��Ȃ��������A�~�J�ɓ���A��邩��A���M������A�ǂ������ׂ̋C�z�ł���B�����́A�\������ׂăL�����Z�����āA�{���ɓw�߂��B�����ԗǂ��Ȃ��Ă����悤�Ɏv���̂ŁA�����A����������d���邱�Ƃɂ������B |

|

|

|

| 2013�N6��12���i���j |

| �W�O�Q�O�^�� |

�@���U��ʂ��ĐH���̎�ނ��킸�ɁA�����̎��Ŋ��߂�ɂ́A�Œ�Q�O�{�̎����K�v�������ł��B�W�O�ɂȂ��Ă������̎����Q�O�{�ȏ�ۂ��܂��傤�Ƃ����^�����A�W�O�Q�O�i�͂��܂�ɂ��܂�j�^���������ł��B

�@���{�́A�������ł͂��邪�A�W�O�Έȏ�̐l�̎��̐��͈ĊO���Ȃ��A���������V�`�W�{���x�������ł��B

�@��������҂ł��邪�A���݂Q�S�{�����̎��������Ă���B�������ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���B�����Q�x�̎������͓��R�ł����A�R�������甼�N�Ɉ�x�A�a�@�̎��ȂŎ��̃N���[�j���O���s���Ă�����Ă���B�������ϗL�����ƍl���Ă���B

�@�����̌ߑO���A�J�̒����A�䒃�m���ɂ��錳�̉�Ђ̓����a�@�ɏo�����āA�R�O���قǂ����āA���̃N���[�j���O���s���Ă����������B��d���ł͂��邪�A������厖�ɂ��Ă��������B

|

|

|

|

| 2013�N6��11���i�j |

| ������� |

�@�ŋߍ��ɋC���ŁA�̗͋��������˂āA����A���̔���n���Ԃ����邢���B�A��́A�������č�w���璲�z�w�ɂłāA�o�X�ŋA���Ă��܂����B

�@���̂Ƃ���̋�~�J�ŁA���̐��͏��Ȃ��A����ł��āA������Ƃ���ŗ̑�����R�������Ă����B�ł����ӂɂ́A�~�N���A�T���J�N�C�A�t�g�C�A���V�A�q���K�}���������萬�����Ă����B�I�I�u�^�N�T�����X�P���ȏ�̍����ɂȂ��Ă���p�����������B���ӂł́A�n�N�Z�L���C�A�R�T�M�̎p���������B

�@�@ �@�T���J�N�C �@�T���J�N�C

�@�@ �@�t�g�C �@�t�g�C

�@�@ �I�I�u�^�N�T �I�I�u�^�N�T

�@�@ �@�n�N�Z�L���C �@�n�N�Z�L���C

�@�@ �@�R�T�M �@�R�T�M

|

|

|

|

| 2013�N6��10���i���j |

| �~�N���i���I�j |

�@���ł́A���ꂪ�ɂ₩�ȂƂ���ŁA�~�N�������炵�Ă��邱�Ƃ�����B�n���s��L���Ċ��𑝂₷�Ƃ����Ă���B�ʎ��i�W���ʁj���A�I�̃C�K�Ɏ��Ă���̂ŁA�~�N���i���I�j�̖�������B�t�́A�����ɋ߂����̒f�ʂ��O�p�`�ŁA�_�炩���X�|���W������Ă���B

�@���N�͓��ɂ悭�ԁi���ԂƗY�ԁj�����Ă���B���ʁA�Ԋ��͂U������W���Ƃ����Ă���B

���A�~�N���́A���Ȃ̏���Ŋ뜜��Ɏw�肳��Ă���B

�@�@ �@�~�N�� �@�~�N��

�@�@ �@�~�N���̎��� �@�~�N���̎���

�@�@ �@�~�N���̗Y�� �@�~�N���̗Y��

�@�@ �@�~�N���̉ʎ� �@�~�N���̉ʎ� |

|

|

|

| 2013�N6��9���i���j |

| �K�E���i�������j |

�@���̓��[�̖h�����ɃK�E���̉Ԃ������Ă��܂����B���ɍ炭�s���N�������������Ԃ��A���ɗh��Ē��������悤�Ɍ����邱�Ƃ��甒�����ƌĂ��B���{�ɂ͖��������ɓ����Ă����k�A�����J���Y�̑��N���B�O����ł��邪�A�������B

�@�@ �@�K�E�� �@�K�E��

�@�@ �@�K�E�� �@�K�E��

|

|

|

|

| 2013�N6��8���i�y�j |

| ���ɂ� |

�@���A���]�ԂŖ��̗l�q�����ɍs�����B

�@�܂��́A�����s�ɂ�鍡�N��P��ڂ̑�����̐i�s�ł��邪�A���`�䓃�⋴�Ԃł́A��`�������Ԃ������āA���ׂĊ������Ă����B

�@��~�J�Ȃ̂ŁA���̐������Ȃ��B���ɂ��ʂ����̏㗬�����A���͂�����Ă����B����ȂɂЂǂ��͎̂��N�Ԃ�ł���B

�@�@ �@���͂�̖�� �@���͂�̖��

�@���ʂ����̂����Ƃɂ���N�}�m�~�Y�L�ɂ́A�Ԃ��炫�n�߂Ă����B�����㗬�ł́A�J���K�����q�i�T�H�����������B�R���قǑO�ɐ��܂ꂽ�q�i���������B

�@�@ �@�N�}�m�~�Y�L�̉� �@�N�}�m�~�Y�L�̉�

�@�@ �@�J���K���̃q�i�T�H �@�J���K���̃q�i�T�H

�@���̔������t�߂ŁA�J���Z�~�ƃA�I�_�C�V���E�����������B�J�����q�����������݂ɉ͌��ɍ~��Ă����B

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

�@�@ �@�A�I�_�C�V���E �@�A�I�_�C�V���E |

|

|

|

| 2013�N6��8���i�y�j |

| �s����w�ŗ�ؗC�i�搶�̍u�`����u |

�@�O��s�Љ��َ�Â̎s����w�����R�[�X�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv�ł́A�����R��ڂ̍u�`������A�@����w������ؗC�i�搶�́u�A�W�A�S�̂̊O���E���S�ۏ�v�Ƒ肷��u�`����u�����B

�ȉ��������������_�́A�A�W�A�������Ȏ��_�Ƃ��āA�@�A�����J���A�W�A�������Ă��Ă���u�A�W�A�E�����m�v�̎��_�A�A��������u�A�W�A�̎���v�̎��_�A�B�A�W�A�̐����Љ�́A�s���Љ�E���剻�E���q����̎��_�A�C�o�ς̑��݈ˑ����i��ł���̂ŁA�n���`�̎��_�Ō��邱�Ƃ���Ƃ������Ƃł������B

�@

�@�u�A�����J�͑ޒ����A�����͂���ӂ��B�ł��V�����������ł��Ȃ��B�������̎Љ�ɓ˓����Ă��Ă���B�����Ȃ�����ł���iG0�j�B�s���Ǝs��������Ȃ��A�s���O�������߂邵�����@���Ȃ��v�Ƃ����̂��A�搶�̎咣�Ǝ�����B

�@�b��Ƃ��āA�@�u�����V����@�v�������₩��Ă���A�A�������߂̖{�ɁA�������I�q���u�����ƕ����O���v������̂Q�����������B |

|

|

|

| 2013�N6��7���i���j |

| �s���b�ԍP�t�� |

�@����̌ߌ�A�N���X��̋A��ɁA�s���b�ԍP�t�������w�����B�ړI�́A�m�l���́A�����̒|�т̊Ǘ������Ă��đ�ς������ƕ����Ă����̂ŁA���̒|�т��݂邽�߂ł������B�ē��ɂ́A���x�b�Ԃ��A�����S�O�N�ɂS�O�̂���ɂ��̒n�ɏZ�݁A�G�ؗтɈ͂܂�A���R�̒��œc���������y���݁A�������c�����B���a�P�Q�N�Ɉ��q�v�l���瓖���̓����s�Ɍ����Ƃ��Ċ���A���a�U�P�N�Ɂu�����s�w��j�Ձv�ɂȂ����|�L�ڂ���Ă����B

�@�|�т́A�l�肪�����邽�߁A�ŋ߂́A�ꕔ�A�[���Ɏ肪����Ă��Ȃ��ꏊ������ꂽ�B

�@�@ �@�ē��� �@�ē���

�@�@ �@�ꉮ �@�ꉮ

�@�@ �@�~�ԏ��� �@�~�ԏ���

�@�@ �@�A�������}�i���a�U�O�N�j �@�A�������}�i���a�U�O�N�j

�@�@ �@�|�� �@�|��

�@�@ �@�|�� �@�|��

|

|

|

|

| 2013�N6��6���i�j |

| �_�c�w�m��ٖ{�قɂ� |

�@�́A��w�̂P�C�Q�̎��A�p��̎��Ƃœ������������̂̔N�P��̃N���X��������B�����t�߂ɂ���P�S�����o�Ȃ����B���̃N���X��͑�ϒ��������Ă��邪�A���݂������N�ɂȂ����̂ŁA���̉�������߂邩���b��ɂȂ����B���_�́A���͂����̉�ɂȂ��Ă���̂ŁA�������炭�͑����邪�A�A���R�[���Ɨ����̗ʂ����炷���ƂɂȂ����B��l�Âߋ����������A�b��́A�@��i�G�A�Ǐ��A���s�Ȃǁj�V�l�A�A���N�T�l�A�B���̑��i�d���A�o�ϓI�Ȃ��ƂȂǁj�Q�l�̊����ł������B�悭���N�̘b�������Ȃ肪�������A���낢��Șb�肪�o�āA�y�����ЂƎ��ł������B

|

|

|

|

| 2013�N6��5���i���j |

| ���������ԉ��ɂ� |

�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������E�̃{�����e�B�A����̌��C��ŁA���������̔��������ԉ��̌��w�ɏo�����܂����B�Q���҂͋���̃X�^�b�t�R�����܂߂āA�����R�O�����A�݂���o�X�Ō��C�ɏo�����܂����B

�@�悭�������ꂽ�����ԉ��ɂ́A�����̐��Ώ��Ȃǂ̐����n�ɐ��炵�Ă���A�����W�߂��Ă��܂��B���n�т̐A���Q�O�O��̑��A������сA���R�A���P�P�O�O�킪�W�߂��A���̑����܂߂�ƑS���łP�V�O�O��ƂȂ邻���ł��B�����͇@���t�L�t���ы�A�A�X�X�L������A�B��w������A�C�k�}�K��������A�D���R�̂��Ԕ���A�E���w������A�F��Ό�������A�G�����ы悪����A���w�ł́A�K�C�h����Ɉē��ł͂Q���Ԃ��K�v�Ƃ̂��Ƃł������B

�@���炢�Ă���Ԃ̎ʐ^���B���Ă��܂����̂ŁA�ꕔ���������܂��B

�@�@ �@�����ԉ��̕��i �@�����ԉ��̕��i

�@�@ �@�u���[�|�s�[ �@�u���[�|�s�[

�@�@ �@�H���A���A�V���w�C�V���\�E �@�H���A���A�V���w�C�V���\�E

�@�@ �@�q�I�E�M�A���� �@�q�I�E�M�A����

�@�@ �@�C�u�L�g���m�I �@�C�u�L�g���m�I

�@�@ �@�n�}�i�X �@�n�}�i�X

�@�@ �@�T�C�n�C���� �@�T�C�n�C����

�@�@ �@�q���T���� �@�q���T����

�@�@ �@�R�}�N�T �@�R�}�N�T

�@�@ �@�T���W���E�R�E�z�l �@�T���W���E�R�E�z�l

�@�@ �@���V���q�i�Q�V �@���V���q�i�Q�V

�@�@ �@�G�]�m���G���\�E �@�G�]�m���G���\�E

�@�@ �@�I�J�^�c�i�~�\�E �@�I�J�^�c�i�~�\�E |

|

|

|

| 2013�N6��4���i�j |

| ���͐������Ȃ��A�ׂ̌����̒r�ɂ̓J���K���̃q�i�V�H |

�@�~�J�ɓ��������A���T�͉J���~��Ȃ������ł���B���A���̐�����Ϗ��Ȃ��ȂĂ���B��삭�ʂ����㗬�ł͐��ꂪ�������Ă�����B�N���L�ꂩ��͗N�������ɒ����ł���̂ŁA�����艺���͑��v�ł���B���T�̉J���҂��ǂ������B

�@�@ �@�@���ʂ����㗬���́A���� �@�@���ʂ����㗬���́A����

�@�@ �@�@���ʂ��������́A�N���L��̗N�������� �@�@���ʂ��������́A�N���L��̗N��������

�@�߂��̌����̏C�i�r�ɂ��J���K���̃q�i���a���������Ƃ�m�����̂ŁA���A���ɍs�����B�܂����܂�Ă���Ȃɓ��ɂ����o���Ă��Ȃ��q�i�V�H���A�e�Ɏ���Ēr�ɂ����B�J���X���߂Â������ɂȂ����̂ŁA�e�́A�J���X���߂Â��Ȃ��悤�ɈЊd�����B�����J���X�̌��ނɋ��͂����B

�@�@ �@ �J���K����Ɓ@�i�e�ƃq�i���H�j �@ �J���K����Ɓ@�i�e�ƃq�i���H�j

�@�@ �@ �J���K����� �@ �J���K�����

�@�@ �@ �J���K����� �@ �J���K�����

|

|

|

|

| 2013�N6��3���i���j |

| ���ɁA�J���K���̃q�i�R�H |

�@���N�́A�Ȃ��Ȃ��J���K���̐������Ȃ��Ǝv���Ă������A�����A�W���S�T������A����Ɩ��ŃJ���K���̐e���R�H�̃q�i��A��Ă���̂��݂��B�q�i�͐��܂�Ă���A�P�T�Ԉȏ�͌o���Ă���悤�Ɋ����邪�A���ʂ����Ȃ����������ɂ������ƈړ����Ă����B�߂��ɂ����l�̘b�ł́A�ŏ��͂U�H�������A�R�H�Ɍ����Ă��܂����悤���B�B���Ƃ��낪���Ȃ����ł��A���Ƃ������Ɉ���Ă���邱�Ƃ����҂������B

�@�@ �@�J���K���P�Ɓi�e�ƃq�i�R�H�j �@�J���K���P�Ɓi�e�ƃq�i�R�H�j |

|

|

|

| 2013�N6��2���i���j |

| ���ɍ炭�A�������A���E�I�I�L���P�C�M�N |

�@�����A�������]�ԂŁA���\�Y������䓃�⋴�Ԃ����ĉ�����B

�@�����s�̋Ǝ҂ɂ�鑐���肪�A�s���Ă��āA�����Ԃ̉E�݂ł͑�����́A���łɏI����Ă����B�@�H�ƌ䓃�⋴�Ԃł͍��݂̑����肪�I����Ă����B

�@���T�́A�S���I�ȁu�g�߂Ȑ��̈�Ē����v���s���Ă��āA��㗬�ł��A���������������Ȃ��Ă����B

�@���ł́A�c�o���̎p�����������B�J�����q���̎p���������B���N�̓J���K���̐��̎p�́A���ł́A�܂����Ă��Ȃ��B

�@��������݂ŁA�I�I�L���P�C�M�N���炢�Ă����B�����~�ɍ~��āA���������Ă������B

�@�I�I�L���P�C�M�N�i����{�e�j�́A�A�����J���Y�̑��N���ŁA��������ɓ��{�ɂ����O���A���B�ɐB�͂������A�Ή��Ȃǂɗ��p���ꂽ���Ƃ�����B�悭�͐�~�⓹�H�����ɑ�Q��������B�ȑO�ɂ́A���������F�̉Ԃ�����̂ŁA�Ή��A���Ƃ��Ă��ϏܐA���Ƃ��Ă��D�܂ꂽ���Ƃ��������B�������A�ݗ���Ɉ��e����^���鋰�ꂪ�w�E����A2006�N�ɊO�������@�̓���O�������Ɏw�肳��A�͔|�E���n�E�̔��E�A�o���Ȃǂ��֎~���ꂽ�B������Ƒ�ύ���A���ł���B

�@�@ �@�I�I�L���P�C�M�N �@�I�I�L���P�C�M�N |

|

|

|

| 2013�N6��1���i�y�j |

| �����͈�������V����\���Ŋ������܂����B |

�@�ŏ��ɍ����V����\���̎O��s���ƐX�ƊG�{�̉Ƃ̑��d�ɈڐA�����t�W�o�J�}�U���́A���炪�͂��������Ȃ��A����v�����āA�V���ɒlj��ڐA���邱�Ƃɂ��܂����B����̗[���A����̒납�琶�炪�����t�W�o�J�}�R����lj��ڐA���A���̍ہA�u�ԂƖ�̔|�{�y�v�T�OL���lj����܂����B�����X���߂��A�G�{�̉Ƃ̑��d�̃t�W�o�J�}�ɐ����ɂ����܂����B����Ƃ���ڂ�Ƃ��Ă����̂ŁA���s���Ɣ��f���A������t���l�q���݂邱�Ƃɂ��܂����B�ߌ�R��������A�ēx���ɍs�Ă݂�ƁA�����z���グ�A�������肵�Ă��܂����B����ň���S�B

�@�@ �@�ڐA�����t�W�o�J�} �@�ڐA�����t�W�o�J�}

�@�ߑO�P�O������Q���ԂقǁA���ׂ̃R�X���X��قŁA���[�N�V���b�v�u �ǂ�Ȓ|�тɂȂ����炢���̂��H�v�����{�A�Q���҂͂P�T���B�R�ǂɕς�āA���[�N�V���b�v�̌��ʂ��܂Ƃ߁A�ǂ��Ƃɕ��Ă��炢�܂����B

�@�ߌ�P������Q���ԁB�����Q�P�����Q�����A�V����\���̒|�тŁA�|�і��x�Ǘ����������{���܂����B�����́A�ۑS�������傫�Ȗ̋߂��ɂ���|�̔��̂���ɍs���܂����B

�@�@ �@�|�т̃z�I�m�L�̎���̒|�̔��� �@�|�т̃z�I�m�L�̎���̒|�̔��� |

|

|

|

| 2013�N5��31���i���j |

| �s����w�����R�[�X�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv��Q�u |

�@�����́A�s����w�ŁA������w��w�@�������������ȋ����Ï���q�搶�́w�u�o�ψ��S�ەۏ�v���u�o�ςƈ��S�ۏ�v���x�Ƒ肷��u�`�����B�搶����́A����R��̍u�`���邪�A�����͂��̑�P��ڂ̍u�`�ł���A�@���S�ۏ�̊T�O�A�A���{�ɂ��Ă̗��j�I�l�@�A�B�u�o�ϓI�ȋ��Ђ���̈��S�ۏ�v�Ɓu�o�ϓI��i�ɂ����S�ۏ�v�A�C����̉ۑ�ɂ��Ă̍u�`���������B

�@�搶�̘b�ł́A�����W�ł́A����܂Łu���o�����v�ŁA���{�͌o�ς𒆐S�ɋ����W��i�߂Ă������A����͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ̂��Ƃł������B |

|

|

|

| 2013�N5��30���i�j |

| ���̑�����i�����s�j�Ǝ����� |

�@���ł́A�N�ɂR��A��ɍ����~�̑����肪�s����B���̍ہA�������̂̂��߂ɐ��ӂP�D�T���͈̔͂́A�����c���Ă���B�S�N�قǑO����A���͈̔͂��܂���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�R���̈�Âɕ����āA�N�ɂP�x�����͕K������悤�ɂȂ��Ă���B���N�́A���̌䓃�⋴����Ԃ̑�����́A�P��ڂ͂T�����{����U�����{�A�Q��ڂ͂V�����{����W�����{�A�R��ڂ͂P�O�����{����P�P����{�ƌf������Ă���B

�@���̑�����̉Ǝ����̐ݒ�ɂ���ẮA���̐A�����傫�����E�����B���ۂɂǂ̂悤�ɂȂ�̂��́A����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��Ƃ����ŁA��여��A��������̕��ȉ�ł́A���̐��ӂŎ��ۂ̑�����������n�߂��B

�@�ł��A��...�����肵�Ă���̂́A�Ԃ��炫�A�킪���O�ɑ����������ƁA����ꂽ�쑐�́A�Ԃ��炩�Ȃ����A�킪�ł��Ȃ��̂ŁA�ɖ���͍̂���ɂȂ�B�Ӑ}�I�ɑ��₵�����쑐�́A����������Ȃ����A������̎��������炷���Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B

�@���̑��₵�����쑐�̈�Ɏ����̃t�W�o�J�}������B�����s�ɂ��肢���āA�����~�̈ꕔ�͈̔͂𑐊��肩�珜�O���Ă��������Ă���B���̑��A�����̃t�W�o�J�}�ȊO�͎��������ő���������邱�Ƃ��K�v�ł���A��ςł���B���N�łR�N�ڂł��邪�A���N����P��ڂ̑�����́A����I���A�����ɏ����͈͂��珜�O����Ă��邱�Ƃ������m�F�����B���N���t�W�o�J�}���A�Ԃ��炩���A��N�Ɠ��l�A�T�M�}�_�������̉Ԃ�K�₵�Ă���邱�Ƃ����҂������B�N�X�������ł͂��邪�A���������Ă��Ă���̂͂��ꂵ�����Ƃł���B�����ƌ���B

�@�@ �@�������̖�� �@�������̖��

�@�@ �@������̌f�� �@������̌f��

�@�@ �@��쎩���̃t�W�o�J�} �@��쎩���̃t�W�o�J�}

�@�@ �@�����̖�쎩���̃t�W�o�J�}�@�i���N�̏H�ɉԂ����҂ł���j �@�����̖�쎩���̃t�W�o�J�}�@�i���N�̏H�ɉԂ����҂ł���j

�@�@ �@�����̑����쎩���̃J�����i�f�V�R�i��N�ĂɉԂ��炢���j �@�����̑����쎩���̃J�����i�f�V�R�i��N�ĂɉԂ��炢���j |

|

|

|

| 2013�N5��29���i���j |

| ���l�̃z�e���ŁA��w�̃[�~�̓����� |

�@�����̒��A���l�R�������߂��̃z�e���j���[�O�����h�^���[�T�e�́u���E�m���}���f�B�v�ŁA��w�̃[�~�̓�������s�����B�[�~���w�����ꂽ�o���E���搶�́A���łɑ��E����Ă�������P�O�N�قnjo���A����������𑱂��A����o�ł̕��W�u�@�Ӂv���P�T������N�̂P�O���ɔ��s���Ă��邱�ƂɁA�搶�̉e���̑傫����������B

�@�����������l�ɏo������̂ŁA�������߂ɉƂ��o�āA��̑O�ɁA���߂ĉ��l���؊X�ƎR�����������w���Ă����B���{�X�D�X��ۂ̑D�������w�����B

�@�@ ���؊X�̑P�ז�

�@�@�@���{�X�D�X���

|

|

|

|

| 2013�N5��28���i�j |

| �Z���_���̉� |

�@���������R�ώ@���̃Z���_���̖ɁA���������F�̏����ȉԂ��[��ɂ���������Ă��܂����B

�@�@ �@�Z���_���̉� �@�Z���_���̉�

|

|

|

|

| 2013�N5��28���i�j |

| �_��A�������ɂ� |

�@������_��A�������ɗ���������B�����́A�Ԃ����̒c�̂̕��̎p�����������B���炢�Ă���̂́A�o���ƃT�c�L�ł���B�A�W�T�C���������炫�n�߂Ă����B

�@�@ �@�o���i�v�����Z�X�E�`�`�u�j �@�o���i�v�����Z�X�E�`�`�u�j

�@�@ �@�o���i�m�b�N�A�E�g�j �@�o���i�m�b�N�A�E�g�j

�@�@ �@�o���i�S�[���h�}���[�j �@�o���i�S�[���h�}���[�j

�@�@ �@�T�c�L �@�T�c�L

�@�@ �@�A�W�T�C �@�A�W�T�C

�@�@ �@�A�W�T�C �@�A�W�T�C

|

|

|

|

| 2013�N5��27���i���j |

| ���c�w�r���ŁA�F�Ƃ����̉�H |

| �@�����́A���c�܂ŏo�����āA�F�Ƃ����̉�H�����܂����B����������茳�C�ŁA�悩�����B�ߓ������́u��҂Ɂ@�E����Ȃ��@�S�V�̐S���@�`��ÂƖ���@�������āA���C�ɁA������������@�`�v��E�߂��A�A��ɏ��X�ő����w�����āA�ǂ�ł��܂��B�܂��r���ł����A�������̃q���g����R������Ă���悤���B

|

|

|

|

| 2013�N5��26���i���j |

| ���ɒ����N���ʂ̑���i�T���j |

�@����ƍ����̌ߑO���ɁA���ɒ����N���ʂ𑪒肵���B����_�́A�O��n��̂P�R�����ł���B�ꏊ�ɂ�胁�X�V�����_�[�Ȃǂ̗e��ɏW�߂āA���̎��Ԃ𑪒肵�āA�N���ʂ��v�Z����B�ꏊ�ɂ���āA���̗t�̕����𗬂��ė����𑪂�A����̕��Ɛ[���𑪂��ėN���ʂ��v�Z����B�ꏊ�ꏊ�ŁA����₷�����@�����߂đ��肵�Ă���B

�@���́A���������������̗N���̑�r������Ƃ��āA�������s�A������s�A�O��s�A���z�s�A���]�s�A���c�J��Ƃ���ɗN�����W�߂ė���A��q�ʐ�t�߂ő�����ƍ������钷����Q�O�����̂P���͐�ł���B�O��n��ł��A��ɍ��ۊ����w�\���⍑���V����\���̗{��Ƃ���N�����A���ɒ����ł���B���̗N���ʂ��������Ȃ��悤�ɂƊ肢�Ȃ���A����܂łR�N�]��̊ԁA�����P��̑���𑱂��Ă���B�N�Ԃł͂R������T�������A��ԗN���ʂ����Ȃ������ł���B

�@�@ �@�ق����i�����t�߁j�ł̑���̗l�q �@�ق����i�����t�߁j�ł̑���̗l�q

�@�@ �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q

�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q �@�㗬�ł̑���̗l�q

�@�@ �Y�㗬�ł̑���̗l�q �Y�㗬�ł̑���̗l�q

|

|

|

|

| 2013�N5��26���i���j |

| ����̖��̌��w�� |

�@����ߌ�A��여��A��������_�J������̈ē��ŁA�P������Ŋ��������X��R�O�����������w���ꂽ�B�R�[�X�́A�ߌ�P���ɖ������Ǘ����ɏW�����A����������N���L��A���R�ώ@���A�����ŕ�����������̒����r�A�r�I�g�[�v�r�A���R�Đ��n�A�N�W���R�A���̌�n�P�̐X���p�ّO��ʂ�A������s�����ʼnJ���Z���܂������w���A�Ō�Ɉӌ��������s�����B�ߌ�T���߂��Ɍ��w�I�������B������s�̑q����ƂƂ��ɁA�����A�_�J����̈ē��̃T�|�[�g���������Ă����������B

�@���ł́A�Ƒ�����̎q���������A��ɓ��菬���ȖԂ������ē�������Ă����B���ӂɗe�Ղɋߊ�����̂������i�ł������B���w�ɂ���炽���X���Ⴂ�l�����������悤�Ɋ������B

�@�@ �@�������t�߂� �@�������t�߂�

|

|

|

|

| 2013�N5��25���i�y�j |

| ���̓����� |

| �@���A�s���J�w�߂��̃��X�g�����ŁA��Q�̂��ߐ�iISO�i���E���V�X�e���̐R���@�ցj�̔N�P��̓�������s�����B�����͂P�O���B�����P�V�N�قǂ��������A�ސE���Ă�����A�݂�Ȃłł��邾���W�܂��Ă���B����̎Q���͂T�������B�����͂V���͏W�܂�B�����Ŏd���𑱂��Ă���l������A���̂悤�ɂ������藣��Ă��܂��Ă���l������B�K���A�e�l���A���̂P�N�ԁA�ǂ����Ă�������b������B |

|

|

|

| 2013�N5��24���i���j |

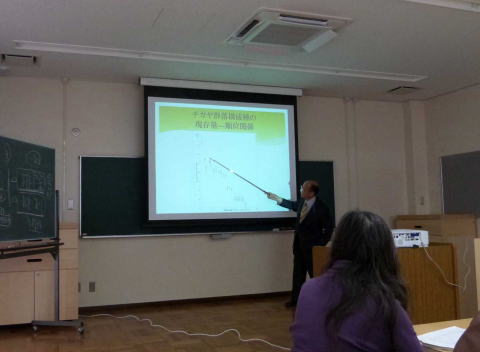

| �s����w�ŁA���u�Б�w��w�@�l��q�����̍u�`�����B |

�@�O��s�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X�́u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv�R�[�X�̑�P��̍u�`���n�܂����B�����́A���u�Б�w��w�@�r�W�l�X�����ȋ����̕l��q�搶�̍u�`�ł������B��ڂ́u�O���[�o���o�ςƓ��{�P�v�ł������B�{�N�x�͕l�搶����T��̍u�`���邱�ƂɂȂ�A���̑������̐搶��������e�_�̍u�`������B

�@�����̕l�搶�̍u�`�́A�ꖡ���s���A��ǂ݂Ȃ��b�������ށB�u�`�̑O���A����̓��{�̊����̖\���ɐG��A�A�x�m�~�b�N�X�͑��������_�𔘂��o���Ă���B���̂��Ƃ��A���̂T�̖��_�������Đ��������ꂽ�B�A

�@�Y�����Y�^���������`�ւ̎���

�A�~���_���^�A�o�����ւ̉�A

�B���_�Ԃ��^���Z�Ǘ��i����͒ʉ݂̔Ԑl�ŁA���{�ƓƗ�����������ێ����Ȃ���A����܂ŋ��Z�Ǘ������Ă������A���₻�̗��ꂪ�ێ�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���_�Ƃ͐��{�Ɠ���̊W�������Ă���j

�C�s���߂����s��Ƃ̑Θb

�D���O�����o�u���o�ω��̐i�s

�@�܂��A�u�`�̌㔼�ł́A���ʂ̐S�z�_�Ƃ���

�@������s����������邱�Ƃŋ��Q��������\��

�A�ʉݐ푈�i�בֈ����������j�̉\��

��������ꂽ�B

�@�搶�̂��l�������Ȃ�ɗ��������Ƃ���ł́A�l�搶�̗���́A�u���{�̂悤�Ȑ��n�����o�ςł́A�����̕K�v�Ȏ���͑��Ƃ��Ă���A���̖L�������O���[�o���ɕ��z���邱�Ƃ��l����ׂ������ɂ��Ă���A�ނ���~���ŁA�h�����[�g�T�O�~���炢�ɂ����ꗎ�������̂������v�Ƃ��l���̂悤�Ɏ~�߂��B���������āu�A�x�m�~�N�X�́A�ߋ��̖������Ă��āA�����̖��̂��߂ɂ͂������Ďז��ɂȂ�v�Ƃ̂��l���Ǝ~�߂��B�Ō�ɁA���₵�Ă݂܂����B�u�搶�́A�ʉݐ푈������A�����I�ɂ͑h�����[�g�����ǂT�O�~���炢�̉~���ɗ��������ƍl���Ă�����̂ł����H�v�ƁB�Ԏ��́u�C�G�X�B���������Ȃɒ����ł͂Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��ł����B

���ꂩ��A��R�����邱�Ƃ����肻�����B |

|

|

|

| 2013�N5��23���i�j |

| �����V����\���̒|�т����� |

�@�@�����́A�ߑO�P�O������R���Ԕ��قǁA���ʂɋ������������āA�����V����\���̒|�сi�V���O�j�̌���̉������s�����B�������̑O�ɁA�K�����������āA���S�̊m�ۂƍ�Ƃ̗\��𗧂ĂĂ���B

�i�P�j�܂��́A���̎����A⡂̐������C�ɂȂ�Ƃ���B��N�́A�T������U���ɂ́A⡂��悭�������āA�ق��Ă����Ƒ傫���Ȃ��Ŕ��̂���̂ɑ�ώ�Ԃ����������B�Ȃ�ׂ����������ɁA���u�����Ēu�������Ƃ���ł���B�Ƃ��낪���N�́A�v�����قǂ�⡂́A�����Ă��Ȃ������B�S�̓I�ɒ|�̐����������̂ŁA�n���s�ɉh�{���~�ς����ʂ��������Ă��邽�߂Ɛ��肵�Ă���B����ł��������Ă��Ă���⡂́A�����������B

�i�Q�j���̂����|�̒u����Ƃ��āA�P�ӂQ���̐����`�̂S���ɂS�{�̍Y��ł��A�����ɔ��̂����|���R���̒����ɓ������āA���R�Ɛςݏグ�Ă���B�����́A�`�]�[���ɂ��̍Y���S�{�ł��Ēu���������₵�āA���u���̒|��u���Ȃ������B

�i�R�j�o�Ă���T�T���A�ڗ����̂��������Ă������B

�@�̂���A�u�|�M�Ƃ������̂͂P�ɂP�{���悤�ɂ��Ă����ƁA�������肪�ǂ��A�����ڂ����ꂢ�ł���v�ƌ����Ă���B���̒|�т́A�܂��|�̖��x�̍����Ƃ���Ƃ����Ȃ肠�邪�A����ł��ȑO���́A�S�̓I�ɂ͂���Ɩ��邭�Ȃ��āA���ꂢ�ɂȂ��Ă������B���ꂵ�����Ƃł���B

�@�@ �@�`�]�[���̒|�̒u����� �@�`�]�[���̒|�̒u�����

|

|

|

|

| 2013�N5��22���i���j |

| ���������E���Ζ쒹�̐X�T���� |

�@�����́A�݂���o�X�ŁA���������E���Ζ쒹�̐X�T����ɏo�����Ă��܂����B�����̂�����C�������ς��z������ł��܂����B�����������猩��x�m�R�ɂ͏����_���������Ă��܂����B�����̉����̖Ƀz�I�A�J���Ƃ܂��Ă��܂����B���}�c�c�W�炢�Ă��܂����B�n���T�L���}�K���V�̉ԂɃE�X�o�V���`���E���Ƃ܂��Ă��܂����B���Ζ쒹�̐X�ł́A�J�����q���̎p�����܂����B

�@��������ŁA�F�ŁA�m�F�ł����g���̎�ނ͂R�R��ł����B���ɂ͎p�͌������A�������Ŋm�F�������̂�����܂����B

�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R

�@�@ �@�z�I�A�J �@�z�I�A�J

�@�@ �@���}�c�c�W �@���}�c�c�W

�@�@ �@�E�X�o�V���`���E �@�E�X�o�V���`���E

�@�@ �@�J�����q�� �@�J�����q��

|

|

|

|

| 2013�N5��21���i�j |

| �����A�V�W���E�J�����A�����T�H�������܂����B |

�@�������A�S��������V�W���E�J���������ɉa���^��ł����B�W���߂��q�i�����߂đ����̌��������̂��������B���C�ȃq�i���ŏ��ɔ�ї����A�����Ɏ����������B���̌サ�炭���āA�c��̂R�H��������ї����A�S���Ńq�i�T�H�������ɔ�ї������B

�@�@ �@�V�W���E�J���̑����� �@�V�W���E�J���̑�����

�V�W���E�J���̑������̓���́A���L�ł݂邱�Ƃ��ł��܂��B

�ŏ��̂Q�H�@�@http://www.youtube.com/watch?v=sVXsr22LOOQ&feature=youtu.be

��̂R�H�@�@�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2A4lLky9Gow

|

|

|

|

| 2013�N5��20���i���j |

| �@�J�̓����A�V�W���E�J���͉a�𑃂ɉ^��ł���B |

�@�����́A�J�̓��ɂȂ��Ă��܂����B����ł��V�W���E�J���́A����ɉa�𑃔��ɉ^��ł���B�������́A���Ȃ�߂��Ȃ��Ă����悤���B

�@������o�Ă���Ƃ��ɂ́A�������́i�t���j�����킦�Ă���B���̒������ꂢ�ɂ��Ă���悤���B

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J�� |

|

|

|

| 2013�N5��19���i���j |

| ��ŁA�o���u�o�����[�i�v���炫�n�߂܂����B |

�@���A�䂪�Ƃ̒�ŁA�u�o�����[�i�v�Ƃ������̃o�����炫�͂��߂܂����B���|��ŁA��d�炫�̏��ւ̃o���ł����A�s���N�F�̒��S�ɔ�������A�F�������ƂĂ��������B

�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v

�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v

�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v

|

|

|

|

| 2013�N5��18���i�y�j |

| �@�����V����\���ł́A�{�����e�B�A���� |

�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̒�ኈ�����ł������B�ߌ�P������Q���ԁA�����V����\���i��V���w�Z�O�̒|�тŁj�Œ|�т̖��x�Ǘ��������s�����B�Q���҂͂P�U���B�����̓��e�́A�����^���A�Ǖ����A�O���S�O���̍�ƂƂP�T���̋x�e�A�㔼�S�O���̍�ƁA�Ō�ɂӂ肩����Ǝʐ^�B�e���s�����B�|�̂��A�ʐ肵�A�}���A��߂��ꏊ�ɐ��R�ƒu���B�����́A��T�O�{�̒|�̂��A�����������B

�@���P��A�Q�N�Ԃ̊����ŁA�|�т́A���������邭�Ȃ�A�������肵���|�тɕς��Ă������Ƃ������ł���悤�ɂȂ����B���ꂵ�����Ƃł��B

|

|

|

|

| 2013�N5��18���i�y�j |

| �A�}�����X�̉� |

�@����A���A���̃A�}�����X�̉Ԃ��炫�܂����B���N�łP�O�N�ڂł��B�Q�O�O�S�N����Q�O�P�O�N�܂ł́A���N�S�ւ̉Ԃ����܂����B�Q�O�P�P�N�́A�������������߂��Ԃ͍炫�܂���ł����B���Q�O�P�Q�N����́A�Q�ւ̉Ԃ������܂����B���N���Q�ւɂȂ肻���ł��B

�@�A�}�����X�́A��A�����J���Y�ł��B�U�ق̑傫�ȉԂ������ł��B���|��Ƃ��āA�Ԃ̐F�͂��낢��Ȃ��̂�����悤�ł��B

�@�@ �A�}�����X�̉� �A�}�����X�̉� |

|

|

|

| 2013�N5��17���i���j |

| ��������A�s����w�����R�[�X���J�u |

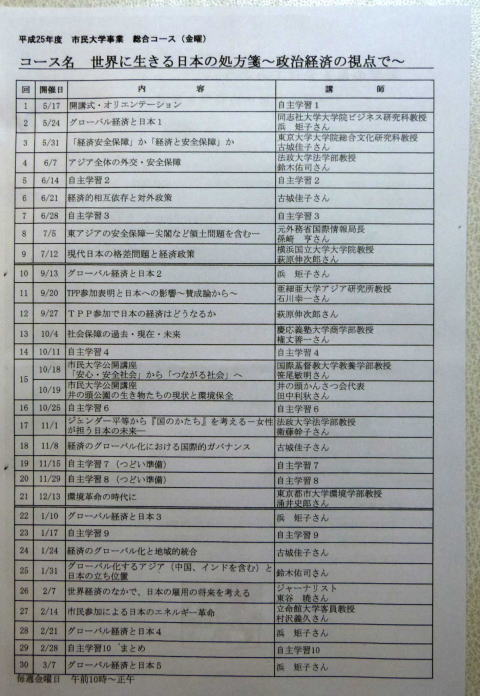

�@��������A�O��s�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X���J�u�����B�R�[�X�́A���N�łS�U�N�ڂƂȂ�A��������u�w�K�̎�͎̂s���ɂ���v�Ƃ̖�����f���A�s�����g���A���E�^�c���Ă����`��������B�e�R�[�X�ɂ́A��N�ԂɂR�O��̌p���w�K���Ԃ�����A�[�~�i�[���`���Ői�߂���B

�@���́A��C�u�t�l��q����i���u�Б�w��w�@�r�W�l�X�����ȋ����j�A�R�[�X���F�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁ`�����o�ς̎��_�Ł`�v����u����B���̍u���͓��Ɋ�]�҂������A���I�Ŏ�u�҂����܂����B���I���͖�R�O�����x�ƘR�ꕷ���Ă���B�K���ɂ����͒��I�ɓ�����A��u���邱�Ƃ��ł���B�����́A�J�Z���ƁA�I���G���e�[�V�����A��u�҂̎��ȏЉ�ƁA�^�c�ψ��̑I�o�Ȃǂ��s�����B���T�̋��j������A���悢��u�`���n�܂�B

�@�@ �@�R�[�X�̃v���O���� �@�R�[�X�̃v���O���� |

|

|

|

| 2013�N5��16���i�j |

| ���̎��R�ώ@�� |

�@�ߑO���A�u���̎��R�ώ@��v���s�����B���̕x�m���勴�`���\���ԂŁA���̐A���A���������ώ@���A���R�Ƃ̋����̂��߂ɉ�����������̂��ƁA�����l���邫�������Ƃ������Ƃ̎v������ł���B�u�݂������̉�v�̉���U���ƁA��ʎQ���҂V���̑����P�R�������̏����Ȋώ@��ł���B

�@�A���ɂ��ẮA�ڂɂ����̂͂قƂ�ǂ��O���A���ł��邱�Ƃ�m�炳�ꂽ�B�L�V���E�u�A�i�K�~�q�i�Q�V�A�C���J�^�o�~�A�A�����J�t�[���A�I�I�J���a�V���A�j�Z�A�J�V�A�ȂǁB��R�̍��������������Ă������A�������Ď��ɂ͖��O�͂悭�킩��Ȃ��B���̐��ӂɂ̓V�I�J���g���{�̎p���������B

�I����A�L�u�ŁA�����`�����ꏏ�����B������y�����ЂƂƂ��ł������B

�@�@ �@�L�V���E�u �@�L�V���E�u

|

|

|

|

| 2013�N5��15���i���j |

| �V�W���E�J���̎q��� |

�@������A�V�W���E�J���̗Y�A���Ƃ����݂ɉa�𑃔��ɉ^��ł���B���̋߂��ɗ��Ă���A���ɒ��ɓ��鎞�ɂ͂Ȃ��Ȃ��T�d�ł��B���肩���āA�����Ԃ����Ƃ�����܂��B�ł��m���ɉa���^��ł���B����ɂƂ�܂����̂Ō��Ă��������B

���L�̂t�q�k�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZgjaWQNaleQ

|

|

|

|

| 2013�N5��14���i�j |

| ���̗��ʑ���i�T���j |

�@�ߑO���A���̗��ʑ�����O��s���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B������l�Ŏ��{���Ă���B�R���̑���l�����N�̍Œ�l�ł��������A�S���A�T���Ǝ�����Ă��Ă���B�ł��A�܂��܂��������x���A���͗���ł���B

�����Q�Q�N�P������A�����P������Ă��Ă���A��N���܂ł̂R�N�Ԃ̃f�[�^�\�́A���̂g�o�u�V�j�A����v�̊ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�̃y�[�Whttp://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html�ł݂邱�Ƃ��ł���B��여��A����́u�Ȃ��Ƃ����ʁv���ȉ�ŕ��Ă���B����́A�ȕւȕ��q�𗬂������𑪂���@�ł��邪�A���̗��ʂ̔N�Ԃ̕ω����ώ@���邱�Ƃ��ł���B

�@�@ �ł̑���̗l�q �ł̑���̗l�q

|

|

|

|

| 2013�N5��13���i���j |

| ���̑�����̎��� |

�@�������Ă����여��A����������ȉ�ł́A������̎����A��ς���Ɛ�ӂ̐A���ɂǂ̂悤�ȈႢ���ł邩���A�f�l�ł����邪�A�Ƃɂ����ψ����g�Ŏ������Ă݂邱�ƂɂȂ�A�܂��挎����������ꏊ�̑I����s���A��������������J�n���邱�ƂɂȂ����B�����ߌ�ɁA��P��ڂ̊ώ@�Ƒ�������s�����B��ׂ�ɂT�����T���̕��`�̃G���A���W�����ݒ肵�āA���̑S�͈͂̊ώ@�ƂQ�����̃G���A�̑�������s�����B���̂悤�Ȋ������s�����ƂŁA�������ɂ��Ẳ�X�̗����������͐[�܂邱�Ƃ����҂��Ă���B���ʂ��o����A���Ƃ�����b�����ƂɂȂ�Ǝv���B

�@ �@�@������̗l�q �@�@������̗l�q

�@ |

|

|

|

| 2013�N5��13���i���j |

| �A�����Z�E�c�{ |

�@�J���⡂ɗႦ��Ƃ����߂���������Ȃ����A�ŋߖ��ł悭���Z�E�c�{����������B�k�A�t���J���Y�̊A���ł���B�}���Ȃ�A�L�N�Ȃ�Z���Ȃ̐A���Ɋ���B���ł́A�}���Ȃ̃V���c���N�T�Ɋ��Ă���Ƃ������������B�ł��v���ӊO���A���Ɏw�肳��Ă���A���ł���B���Z�E�c�{�́A�h�{�̂��ׂĂ������A���Ɉˑ����Ă��邽�߁A���g�͗t�Αf�������Ă��Ȃ��B���̂��߂��A�S�̓I�Ɋ��F�ł���B�Ԋ��͂T���`�U���ŁA�O�`�̉Ԃ��炩����B�������̂ɃX�X�L�ȂǂɊ���i���o���M�[�������邪�A������͂��ꂢ�ł���B���̉Ԋ��͂V���`�X���ł���B

�@�@ �@���Z�E�c�{ �@���Z�E�c�{

�@�@ �@���Z�E�c�{ �@���Z�E�c�{ |

|

|

|

| 2013�N5��12���i���j |

| �G�S�m�L�̉� |

�@�����ɁA���������R�ώ@���̒���������B�����̃G�S�m�L�ɂ͉Ԃ����n�߂��B�Ԃ́A�������^�ȉԂŁA�}�����ς��ɉ������ɂ��B�炫���낤�����ɂ́A�ꎞ�����͂����邭������B���̖̎��i�ʔ�j�ɂ́A�L�łȕ������܂܂�Ă��āA�́A���̕ߊl�Ɏg��ꂽ���Ƃ��������B�L�łł͂��邪�A�Ȃ������}�K���́A���̎����D�݁A����������ɂ́A�G�S�m�L�ŁA���}�K�����悭��������B

�@�@ �@�G�S�m�L�̉� �@�G�S�m�L�̉�

�@�@ �@�G�S�m�L�̉� �@�G�S�m�L�̉�

�@�@ �@�G�S�̖̉� �@�G�S�̖̉�

�@�ߑO���A�������̈���{�����e�B�A�̉�̑���������B�o�^���Ă���{�����e�B�A�͂P�O�O����ł��邪�A�����͖�S�O�����o�Ȃ����B��Ȋ����́A���R�ώ@���̈ێ��Ǘ������ł���B���R�ώ@���ɂ́A���{�͂S�U�S��A�ؖ{�͂P�R�P�킪����B�ߌ�́A���S�Ǘ��u�K�����A����ɂ��o�Ȃ����B

|

|

|

|

| 2013�N5��11���i�y�j |

| �V�W���E�J���̑��� |

�@������A��̃V�W���E�J���̑������ώ@���Ă���B�����́A���A�Ԃ��炩���Ă���}���~�̖ɂ��Ă���B�V�W���E�J���̗Y����ɉa���^��ł���B���ł���B���Ȃ�傫���̂ŁA���͛z�����Ă���A���Ȃ肽���Ă���悤�Ɋ�����B�p�x�ł����A���͓��ɕp�ɂ̂悤�Ɋ�����B�V������W�����܂łɁA�P�S��^��ł����B���̂������X�͂Q���B�����ɂ��ƁA�������Ԃ́A�P�Q���`�P�S���ŁA���͛z�����Ă���P�U���`�P�X���ő��������ł���B�䂪�Ƃ��������́A�����߂��̂ł͂Ȃ��Ɗ�����B

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��

�@�@ �@���������o���V�W���E�J�� �@���������o���V�W���E�J��

�@�@ �@�}���~�̖ɂ������� �@�}���~�̖ɂ�������

�@�@ �@�}���~�̉� �@�}���~�̉�

|

|

|

|

| 2013�N5��10���i���j |

| ���̉ԁ������� |

�@����A�������Ō���쒹�ώ@���s�����B�~���͋���A�Ē��̓L�r�^�L�A�c�o�����炢�ŁA�쒹�̎p�͏��Ȃ������B�����̒��ł́A�����Ԃ����Ă���B�^�j�E�c�M�A�g�`�m�L�A�~�Y�L�A�T���t�^�M�Ȃǂł���B

�@�@ �@�^�j�E�c�M �@�^�j�E�c�M

�@�@ �@�g�`�m�L �@�g�`�m�L

�@�@ �@�~�Y�L �@�~�Y�L

�@�@ �@�T���t�^�M �@�T���t�^�M

�@�@ |

|

|

|

| 2013�N5��9���i�j |

| ���������J���E�̌̂����������B |

�@���N�̂S���Q�X���ɁA���̔��ŗ����ɑ��������J���E�ɋC���t�����̂ŁA�����̏����ʐ^��t���āA�A����̈�ł���R�K���ތ������ɕ��܂����B�����A����������ʐ^�����������P�݂̂̂��Y������Ƃ̘A���������܂����B����ɂ��ƁA�Q�O�O�V�N�R���P�V���ɓ����s�`���U���i���̓��j�ŕ��������J���E�̃q�i���Y�����邻���ł��B�u�̂����肳��܂����̂ŁA�u�W��������L�^�v�Ƃ��Đ����ɓo�^�v���܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B

�@�@ �@�S���Q�X���ɎB�e�����J���E�̎ʐ^ �@�S���Q�X���ɎB�e�����J���E�̎ʐ^

|

|

|

|

| 2013�N5��8���i���j |

| �u�^�i |

�@�u�^�i�́A���[���b�p���Y�̑��N���A�O���A���B�L�N�ȃG�]�R�E�]���i���B��������̂悢���[�Ȃǂɐ�����B�n�ۂŗt���L���A�^�Ȃ�Ԃ̌s���̂��B�t�����X���́u�u�^�̃T���_�v�B

�ʐ^�́A�����V����\���ŎB�e�����B

�@�@ �@�u�^�i�̉� �@�u�^�i�̉�

�@�@ �@�u�^�i�̗t �@�u�^�i�̗t

�@���́A���������C��Ȃ̂ŁA�A���������s�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����A�G�{�̉Ƃ̒�ɈڐA�����t�W�o�J�}�ƃJ�����i�f�V�R���C�ɂȂ��Ă���B�����́A�|�т̉����ɍs���ۂɁA�������A�����������Ă����������B�����Ɉ���āA�ǂ�ǂ����Ăق����B

|

|

|

|

| 2013�N5��7���i�j |

| �I�L�i�O�T�̉ʎ� |

�@���������R�ώ@���ɂ́A�I�L�i�O�T�������Ă���B�L���|�E�Q�ȃI�L�i�O�T���̑��N���ł���B�Ԋ��͂R������ŁA���́A�H�я�ɂ̂т��ʎ������Ă���B�����V�l�̔����Ɍ����ĂāA�I�L�i�O�T�̖��O�ƂȂ����悤�ł���B

�@�@ �@�I�L�i�O�T�̎Ⴂ�ʎ� �@�I�L�i�O�T�̎Ⴂ�ʎ�

�@�@ �@���ɔ����Ղ��Ȃ����I�L�i�O�T�̉ʎ��̏W�܂� �@���ɔ����Ղ��Ȃ����I�L�i�O�T�̉ʎ��̏W�܂�

�@�@ �@�Q�l�F�R���Q�R���ɎB�e�����I�L�i�O�T�̉� �@�Q�l�F�R���Q�R���ɎB�e�����I�L�i�O�T�̉� |

|

|

|

| 2013�N5��6���i���j |

| ��앗�i |

�@�����́A�A�x�̍ŏI���A���̗��ł́A�Q���Q���̏�Ɍ�̂ڂ肪�A���ɂȂт��Ă����B

�@�@ �@ ��̂ڂ� �@ ��̂ڂ�

�N���L��t�߂̖��ł́A�q���������Ԃ������āA���̐������̂�ǂ������Ă����B

�@�@ �@���ŗV�Ԏq������ �@���ŗV�Ԏq������

���R�ώ@���̒��ł́A�g�E�_�C�O�T���Ђ�����炢�Ă����B

�@�@ �@�g�E�_�C�O�T �@�g�E�_�C�O�T

|

|

|

|

| 2013�N5��5���i���j |

| ���������R�ώ@���̖쑐 |

�@�����A�����ɖ��������R�ώ@���ɍs�����B�P���Ԃقlj������݂��B

�n���V���E�Y���i�������j���炢�Ă����B�ȑO�͂Ȃ������̂ŁA���߂Ă݂��B

�L���|�E�Q�ȃZ���j���\�E���̂�A���@�Ԃ̌`�������Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炱�̖��������B�w��clematis japonica

�@�@ �@�n���V���E�Y�� �@�n���V���E�Y��

�@�@ �@�n���V���E�Y�� �@�n���V���E�Y��

�J�����i�f�V�R���Q�֍炢�Ă����̂ŋ������B�Ԋ��́A�ʏ�͂V������P�O���ł���B�����炫���H�@������������B

�@�@ �@�J�����i�f�V�R �@�J�����i�f�V�R

�z�^���J�Y�����A�Q���������B

�@�@ �@�z�^���J�Y�� �@�z�^���J�Y��

���̑��A�`���E�W�\�E�A�E�}�m�A�V�K�^�A�L���������炢�Ă����B

�@�@ �@�`���E�W�\�E �@�`���E�W�\�E

�@ �@�L������ �@�L������

|

|

|

|

| 2013�@�N5��5���i���j |

| �V�W���E�J���̑��Â��� |

�@��̃}���~�̖ɂ����V�W���E�J���̑��ɁA�������T���߂�����V�W���E�J��������ɉa���^��ł���B�^�Ԃ̂̓I�X�ŁA���X�͑��̒��ɂ��āA���X�O�ɏo�Ă����悤���B��N���߂ăV�W���E�J�������������āA�����W�H���T���Q�R���ɑ������Ă����܂����B���N���A�����������Ƃ�����Ă��܂��B

�@�@ �@�V�W���E�J�����a���^��ł��܂����B �@�V�W���E�J�����a���^��ł��܂����B

�@�@ �@�V�W���E�J�������ɓ��낤�Ƃ��Ă܂��B �@�V�W���E�J�������ɓ��낤�Ƃ��Ă܂��B

�@�@ �@�V�W���E�J���̔��������܂��B �@�V�W���E�J���̔��������܂��B

�@�@ �@�V�W���E�J�����o�Ă��܂����B�������킦�Ă��܂���B �@�V�W���E�J�����o�Ă��܂����B�������킦�Ă��܂���B

�@�@ �@�V�W���E�J���������痣��܂����B �@�V�W���E�J���������痣��܂����B

�@��N�̓���́Atou-tube�ɂ���܂��B���L��URL�ł݂邱�Ƃ��ł��܂��B

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gc8wHMRXIhc

|

|

|

|

| 2013�N5��4���i�y�j |

| �������{�@�����e�B�A��ኈ�����i�T/�S�j |

�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�����ł���B�{�����e�B�A�́A���g�̃O���[�v�ɕʂ�Ċ������s�����B���́A�Z���o�q�G���\�E�̏������s���O���[�v�ɉ�����āA�Q���Ԏ�̊����������B����ȉԂ����邪�A���������č����Ă���쑐�ł���B���N�͓��ɍL���ɐB���Ă��܂����悤���B���A�Ԃ̎����ɏ��������Ă��܂�Ȃ��ƁA�����Ȃ��Ă͗��N�͑����č���B���R�ώ@���ł̃{�����e�B�A�̊����̑唼�́A�����ł���Ɗ����Ă���B��Ȃ��̂��c���ɂ́A��ȍ�Ƃł���B

�@���������R�ώ@���ł́A���N�����\�E���炢�Ă����B�N�����\�E�́A�T�N���\�E�̒��Ԃł��邪�A��r�I�����ȏꏊ�ɐ��炷��B�����́A�߂��ɃJ���K���̃y�A�������B

�@�@ �N�����\�E�ƃJ���K���y�A �N�����\�E�ƃJ���K���y�A

�@�@ �@�N�����\�E �@�N�����\�E

�@�@ �@�N�����\�E �@�N�����\�E

�@�@ �@�N�����\�E�i���j �@�N�����\�E�i���j

|

|

|

|

| 2013�N5��3���i���j |

| ���n��W�����ɁA�r�܂� |

�@ �ߌ�A�r�܂̌|�p����T�K�̉��ɁA���n�W�����ɏo�����Ă��܂����B��w�̗F�B���ސE��Ɏn�߂����n��̎t�̌W���Ƃ������ƂŁA�ē������������܂����B��i�́A�x�m�R�A�ܓc�̑�A�k�J�Ȃǂ�����̂����������B�F�B���ꏏ�ɉ���āA���������Ă��ꂽ�B

�@�@ ���n��W�̈ē� ���n��W�̈ē�

|

|

|

|

| 2013�N5��2���i�j |

| ����O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̏��� |

�@�ߌ�A����ė����̂ŁA���̑��\�Y������쐅���܂ł̊ԂŁA���ӂ̓���O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̏������Q���ԂقǍs�����B�����x�I�I�C�k�m�t�O���̂悤�ȉԂ����Ă��āA�Q�����ڗ��B

�@�@ �I�I�J���a�V�� �I�I�J���a�V��

�@ �����悤�Ȑ��ӂɃI�����_�K���V�i�ʖ��N���\���j�������Ă���B�������̕t��������T���_�Ȃǂɂ��g���Ă���A���ł���B�H�p�ɂ͍͔|�������Ȃ��邪�A�쐶�����Ă��Ė��ł��悭��������B���Ԃ̎����ł���B

�@�@ �N���\�� �N���\��

�@�@ �N���\���̉� �N���\���̉�

|

|

|

|

| 2013�N5��1���i���j |

| �~�̉ԋg�ˎ��X�ŁA�����̉�H |

�@�����́A���}�f�p�[�g�̂X�K�ɂ���~�̉ԋg�ˎ��X�ŁA��ڂ̂��߂ňꏏ���������Ƃ����̉�H�������B���̓X�͗\�������ƌ������p�ł��A�����������͋C�ŁA��b���y���߂�̂ŋC�ɓ����Ă���B���݂������N�Ȃ̂ŁA�a�C�̘b�A�o�ς̘b�A�A���H���̘b�Ȃǎ��Ԃ�����Ȃ������B

�s�������ɂ́A��̓���������ʂ蔲���Ă����B��a�R�ł́A�L���������炢�Ă����B�䒃�m�����璭�߂鎵�䋴�ɂ́A�l�̎p�͂��܂葽���͂Ȃ������B

�@�@ �L������ �L������

�@�@ �@���䋴���] �@���䋴���]

|

|

|

|

| 2013�N4��30���i�j |

| �����V������� |

�@�������܂��Ă����̂ŁA�ߌ�R�����납��A�V����̎������܂�肵�܂����B

�@�@ �@ �@

�{�����e�B�A�����Ă��鍑���V����\���i�V���O�j�̒|�т̊O����`���Ă݂܂����B

�@�@ �@ �@

���̗��ɂ́A��̂ڂ肪���C�悭�̂ڂ��Ă��܂����B

�@�@ �@ �@

�����̖��Ńo���̎p���������܂����B���x����n�p���̑O�ł��B

�o���̓�����Ƃ�܂����B

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oiEFZKdw7gY

�@�@ �@�@�@ �@�@�@

�����V���䐳��t�߂ŁA�W���E�j�q�g�G���c���Ă��܂����B

|

|

|

|

| 2013�N4��29���i���j |

| ���U�� |

�@��^�A�x�R���ځA�����ӂ��U�܂����B������̏㗬������A���̗��A�����ԉ��A���R�ώ@�������Ă���A���̍�����������Ԃ��āA�����̑�܂ł����������܂����B

�@�ł̓J���E�̎p�����܂����B���̗��ɂ́A��̂ڂ肪�g����A�J�����}�����A���������̂�҂��Ă��܂����B�����ԉ��ŁA�A�I�W�ɂ����܂����B���ʂ����㗬�ł́A�����I�I�u�^�N�T�̉�����݂����܂����B���R�ώ@���ł́A���I�h���R�\�E�̌Q�����A���J�ł����B�L���������炢�Ă��܂����B���r�ɂ́A�܂���������܂����B���̃z�^����t�߂ɂ́A�q����������R�V��ł��܂����B�N���L��ł������ł����B��쉈��������Ƒ����ꂪ�A��R���܂����B

�@�����͉J���~��悤�Ȃ̂ŁA�����A�O�ɏo��̂������ł��傤�B�@�i�P�T�T�O�O���j

�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W

�@�@ �@�I�h���R�\�E �@�I�h���R�\�E

�@�@ �@�L������ �@�L������

�@�@ �@�Z�O���Z�L���C �@�Z�O���Z�L���C

|

|

|

|

| 2013�N4��28���i���j |

| �X�Y�������� |

�@�����ŁA�X�Y�������炢�Ă���B

�@���������������Ă����B�����Ƒ����Ăق����B

�@�@ �@�X�Y���� �@�X�Y����

�@�@ �@�X�Y���� �@�X�Y����

|

|

|

|

| 2013�N4��27���i�y�j |

| �̃{�����e�B�A�A���� |

�@�ߑO���A��������̃{�����e�B�A�O���[�v�̘A����������B�A����́A�X�N�ԁA���N�����Ȃ�ꂽ�̃{�����e�B�A�u���i�S�U��̘A���u���j�̏C������P�Q�O����ΏۂɁA�o�Ȃ����肢���Ă���B�����̘A����ɂ͂��̂����̖�P�V���̂Q�O���قǂ̏o�ȂɂƂǂ܂����B�ߌ�́A�Q���ԂقǓV����|�тł̖��x�Ǘ��̒�ኈ�����s�����B�O���́A�ۑ����̎���̒|�̔��́A�㔼�́A�̂юn�߂�⡂̖��x�Ǘ������ł������B

�@�@ �@�^�P�m�R �@�^�P�m�R

�@��Ƃ��I����āA�߂�������ƁA��ɗ��t�W�����h�ȉԂ����Ă����B

�@�@ �@�t�W �@�t�W

�@�@ �@�t�W �@�t�W

|

|

|

|

| 2013�N4��26���i���j |

| �O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ƃ̖쑐�i�J�����i�f�V�R�ƃt�W�o�J�}�j |

�@�����V����̍\���ɁA�O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ƃ�����B�ߑO���A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�S�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�U���̈ڐA�i�n�A���j�̂���`���ɏo�������B�{�����e�B�A�̂m����ƐE���̂s����Ǝ��̂R�l�ŁA�Q���Ԃقǂ����ă|�b�g�c�̈ڐA���s�����B

�J�����i�f�V�R�́A�G�{�̉Ƃ̖�����������̃J�c���̖̎���ɂQ�Q���ƁA�������ĉE���̉Ԓd�ɂP�W�����ڐA�A�t�W�o�J�}�́A���̑��d�̈ꕔ�ɂU�����ڐA�����B���ꂼ�ꂪ�����ꏊ�Ɏ��܂����̂ŁA�喞���I

�@�Ԃ̍炭�G�߂��y���݂ł���B

�@�@ �J�c���̖̎���̃J�����i�f�V�R�̕c�i�����̔����قǁj �J�c���̖̎���̃J�����i�f�V�R�̕c�i�����̔����قǁj

�@�@ �@�E���̉Ԓd�̒��̃J�����i�f�V�R�̕c �@�E���̉Ԓd�̒��̃J�����i�f�V�R�̕c

�@�@ �@���d�̒[�̃t�W�o�J�}�̕c �@���d�̒[�̃t�W�o�J�}�̕c |

|

|

|

| 2013�N4��25���i�j |

| �s����ԎR�����̃��T�V�m�L�X�Q |

�@�ߌ�A�����쉀�ׂ̗ɂ���s����ԎR�i�����܁j�����̃��T�V�m�L�X�Q�̗l�q�����ɂ����Ă��܂����B�����͍炫�n�߂Ă�����̂�����܂������A��͂�T���̘A�x���炪������ɂȂ�悤�ł��B�L�������A�M�������͂����A���Ȃ�炢�Ă��܂����B

�@�@ �@���T�V�m�L�X�Q�̈ē��� �@���T�V�m�L�X�Q�̈ē���

�@�@ �@���T�V�m�L�X�Q �@���T�V�m�L�X�Q

�@�@ �@�L������ �@�L������

�@�@ �@�M������ �@�M������

�@�A��́A����������A���������̖��ɉ����ē���ʂ��ċA���ė��܂����B�r���́A�㗬�Ƒ��\�Y�������ŁA�C�ɂȂ��Ă����I�I�J���a�V���̏������s���܂����B�߂��ɃJ���Z�~�����܂����B���ł����B

�@�@ �@�I�I�J���a�V�� �@�I�I�J���a�V��

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

|

|

|

|

| 2013�N4��24���i���j |

| ���c�ЕF���������和�̕��� |

�@�����V����\���̒|�т̖��x�Ǘ��������{�����e�B�A�ōs���Ă��邪�A���̒|�тׂ̗Ɂu�O�鍑�ە��v�Ղ�����B���a�̎����A�U�O���̍����ɃA���e�i��t����S�����������B���݂́A���łɌ����͂Ȃ��A������̖和�Q�{�������c���Ă���B���̉E���̖和�ɂ́u�O�鍑�ە��v�̕�����������Ă���B�������悭�ǂ�ł݂���A���̕����͎��c�ЕF�i�����w�ҁA���M�Ɓj�������Ă��̂ł������B�M�d�Ȃ��̂��I

�@�@ �@ �和�̕��� �@ �和�̕���

|

|

|

|

| 2013�N4��23���i�j |

| �I�[�v���K�[�f�� |

�@�߂��̂����I�[�v���K�[�f���̈ē��������������̂ŁA�q�������Ă�������B�ē��ɂ́A�u�I�[�v���K�[�f���Ƃ́A�l�̒�����Ԍ���ŊJ�����A�n��̔����Ɋ�^����{�����e�B�A�����ł��v�Ə�����Ă����B�E�b�h�f�b�L�̏�ɂ͂́A�P�O�N�]�肩���Ĉ�Ă����h�ȓ��I���������B

�@�@ �@���I �@���I

�A��̓��A�ʂ̉Ƃ̒�Ńc�c�W�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B

�@�@ �c�c�W �c�c�W

|

|

|

|

| 2013�N4��22���i���j |

| �I�i�K�A�J���Z�~�A�R�K���������� |

�@�ߌ�A������s�̓V�_���܂ŏo�����܂����B�ړI�́A��여��A��������̕��ȉ�̃����o�[�ŁA������̎����̈Ⴂ���A�A���̐���ɗ^����e���̒������s���ꏊ�̑I��̂��߂ł���B

�@�r���̖��ŁA�I�i�K�A�J���Z�~�A�R�K�����������܂����B

�@�@ �@�I�i�K �@�I�i�K

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

�@�@ �@�R�K�� �@�R�K��

|

|

|

|

| 2013�N4��21���i���j |

| �_��A�������̍��炢�Ă���ԁF�V���N�i�Q�A�t�W�A�n���J�`�m�L�Ȃ� |

�@�ߌ�J���~�̂ŁA�_��A�������ƐA�����l���Z���^�[�ɍs�����B�_��A�������ł́A�V���N�i�Q�A�t�W�A�n���J�`�m�L���A����t�߂ŁA���炢�Ă���ԂƂ��Ĉē�����Ă����B

�@

�@�@ �@�V���N�i�Q �@�V���N�i�Q

�@�@ �@�t�W �@�t�W

�@�@ �@�n���J�`�m�L �@�n���J�`�m�L

�@�@ �@�V���E�u �@�V���E�u

�@�@ �@�`�S���� �@�`�S����

|

|

|

|

| 2013�N4��20���i�y�j |

| �O�������i�A���j�I�I�J���a�V�� |

�@�����́A������ʼn������Ă�����ł̗��ʑ�����s�����B�����Ȃ������I�������B

���̕t�߂̍��݂̐��ӂɂ͓���O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̌Q�����ڗ��B�����x�Ԃ����Ă���B�I�I�C�k�m�t�O���̂悤�ȉԂł���B���ʑ��肪�I����Ă���P���ԂقǏ����������B

�@�@ �@ �I�I�J���a�V�� �@ �I�I�J���a�V��

|

|

|

|

| 2013�N4��19���i���j |

| �����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�̈ڐA�i��Q�e�j |

�@�O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ɓi�����V����\���j�̂s������A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c���A���A��ĂĂ���������Ƃ̘A���������������̂ŁA���������Ă������쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�S�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�U�����A�ߌ�A���͂������B��ς��ꂵ�������Ă���B�����Ɉ炿�A��������̉Ԃ����A�����ۑS����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B

�@�@ �@�J�����i�f�V�R�̕c �@�J�����i�f�V�R�̕c

�@�@ �@�t�W�o�J�}�̕c �@�t�W�o�J�}�̕c

|

|

|

|

| 2013�N4��19���i���j |

| ���F��여�您�����߃X�|�b�g |

�@��여����ۑS���c��A���i�n�}�j�F��여�您�����߃X�|�b�g���A�挎�̕����Q�T�N�R���ɔ��s�����B�\�́A��여��̒n�}�ŁA�S���̋��̖��O���ڂ��Ă��āA�������߃X�|�b�g�Q�O�������Љ��Ă���B���ʂ́A���̐��ӂ̐����m�[�g�ɂȂ��Ă��āA���̎�Ȗ쒹�A�����A���������A�쑐�A�̎��A���ށA�b�k�ނ��Љ��Ă���B��ϗL�p�Ȓn�}�ł��B����̎s��̒S���ہi�O��s�ł͓s�s�������ƌ����ہj�Ŗ����œ���ł���B���Ɍ��肪����̂ŁA�v���ӂł���B

�@�@ �@ ���n�} �@ ���n�}

|

|

|

|

| 2013�N4��18���i�j |

| ���̃N���X��_�c�w�m��� |

�@���A�������ӂɍݏZ����A��w�̓d�C�H�w�Ȃ̃N���X���_�c�w�m��قōs�����B����łP�Q��ڂƂȂ�A�l���������������Ă������A�X�����Q�����āA�Q���ԗ]��A�y�����ЂƎ������������Ƃ��ł����B

�@���N�A���������A�������A���������ōs�����ƂŁA�N���X����p�����₷���悤�ɓw�߂Ă���B�����G�k������̂ł͂Ȃ��A�S������ꌾ�A�A�K���ߋ���b���Ă��炤�悤�ɂ��Ă���B���������N�Ȃ̂ŁA�P�N�̊Ԃł͑傫�ȕω����Ȃ����A����Ȃ�ɓ��X���Ă�����ł́A�����ȕω���������̂ł���B��������̗F�B�̂��̌o���́A��ώQ�l�ɂȂ�Ƃ��������Ă���B

�@�w�m��ق́A�����オ�K�v�ł��邪�A���͂P�Q�N�Ԓl�グ�����Ȃ��ł����̂ŁA������A�H�v�����Ēl�グ�����Ȃ��ŁA���Ƃ���肭������Ă��������B |

|

|

|

| 2013�N4��18���i�j |

| �L�����������������R�ώ@�� |

�@������A���������R�ώ@���ɂ��܂����B�L�����������łɂR�ւقǍ炫�͂��߂Ă��܂����B�@���������悤�Ɋ����܂��B

�@�@ �@�L������ �@�L������

�@�W���E�j�q�g�G�A�z�^���J�Y���A�V�������炢�Ă��܂����B

�@�@ �@�W���E�j�q�g�G �@�W���E�j�q�g�G

�@�@ �@�z�^���J�Y�� �@�z�^���J�Y��

�@�@ �@�V���� �@�V����

|

|

|

|

| 2013�N4��17���i���j |

| � |

�@�����́A�߂��̓V����̒|�т̉����ɂɏo�������B�r���O��s�̊G�{�̉Ƃɗ������A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�Q�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�T����������|�A�\���o���B����Ă���������悤�Ȋ��G���B���������ł�����ꂵ�����Ƃł���B

�@�|�тł́A⡂������o�Ă��Ă����B�����́A�߂��̏��w�Z�̍��w�N�̐��k���A⡂ق�ɂɗ��Ă����B���n�������̂͂܂����������悤�������B

�@�@ �@���w������ �@���w������

�@�@ �@� �@�

|

|

|

|

| 2013�N4��16���i�j |

| ���̗��ʑ���i�S���j |

�@�����́A�P�O������A���̂Q�����i�x�m���勴�A�j�ŗ��ʑ�����s�����B������肷��\��ł��������A�����i�\��ł͂T���قǁj���邽�ߓr���Œ��~�����B�����𗬂��ė��ʂ𑪒肷�邽�߁A��������Ƒ��萸�x�������Ȃ�̂ŁA���������Ȃ����ɍēx��������邱�Ƃɂ����B

�@�����̂Q�����̎b��I�ȑ��茋�ʂł́A�P�T�ԂقǑO�̉J�ŁA�挎��藬�ʂ͑����������A�܂��A�ŋ߂̃s�[�N���i�����Q�S�N�T���j�̂P�T�����x�����߂��Ă��Ȃ��B�������܂萅�[�������Ă��A����͂���قǑ����Ȃ��B���ꂩ��T�����S�z�ł���B�@

�@����ɍۂ��āA��̗���ɒ��������^�R�����Q�{�����Ă���B�Ԋu�͂Q���B���̊Ԃ��A�㗬���畂���𗬂��āA�����𑪂�B�앝�A���[�������āA���ʂ��v�Z����B

�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q �@�㗬�ł̑���̗l�q

�@���肵�Ă���t�߂ɂ́A�~�N�������炵�Ă���B�~�̊Ԃ͌͂�Ă����t���A�܂��V�����̗t���o�Ă��Ă����B

�@�@ �@�~�N�� �@�~�N��

|

|

|

|

| 2013�N4��15���i���j |

| ���ɒ����N���ʂ̑���i�S���j |

�@�����͌ߑO���A�����s���Ă�����ɒ����N���ʂ̑�����O��n��̂P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����T�O�����܂葝���������A�܂����������̂R�O�����x�ł���B

�P�T�ԂقǑO�̉J�ŁA���ɂ͈�U�͐����߂��Ă������A���̌�́A�܂��������������Ă���悤�Ɍ�����B

�@�@ �@�N���L��ł̑���̗l�q �@�N���L��ł̑���̗l�q

�@�@ �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q

��N�̑���̌��ʂ́A���̂g�o�u�V�j�A����v�̒��̊ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B

�@���L�̂t�q�k�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B

http://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html

���ɂȂƂ��ɂł��A���Ă��������B

�@��������Ă���ƁA�ǂ����炩�A�T���K�j���p���݂����B

�@�@ �@�T���K�j �@�T���K�j

|

|

|

|

| 2013�N4��14���i���j |

| �������{�����e�B�A�̒�ኈ�����i�S���P�S���j |

�@�����́A��Q���j���ŁA�������{�����e�B�A��ኈ�����ł���B�X�����A���R�ώ@�Z���^�[�ɁA�{�����e�B�A�B���W�܂�A�����͂R�̃O���[�v�ɕʂ�āA�Q���Ԃقǂ̒�ኈ�����s�����B���́A�A���O���[�v�̒�ẴZ���o�q�G���\�E�̏�����Ƃɉ�������B

�@�Z���o�q�G���\�E�́A���ȉԂ��炩����O���A���ł��邪�A���R�ώ@�����ł͑����Ă��܂��Ă���B�Ԋ��ł���A���N���̎����ɂ́A��R�̃{�����e�B�A�����o�ŁA�P�{�P�{�������B�l��̂������Ƃł���B

�@�A�蓹�A���̂��ʂ��������ł́A�q�����������ɓ����ėV��ł���p�����������B�܂����\�Y���������݂̑��̗��ɂ́A��������̂ڂ肪�g�����Ă����B�J���Z�~���p�������Ă��ꂽ�B

�@�@ �@�Z���o�q�G���\�E �@�Z���o�q�G���\�E

�@�@ �@���ŗV�Ԏq������ �@���ŗV�Ԏq������

�@�@ �@��̂ڂ� �@��̂ڂ�

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

|

|

|

|

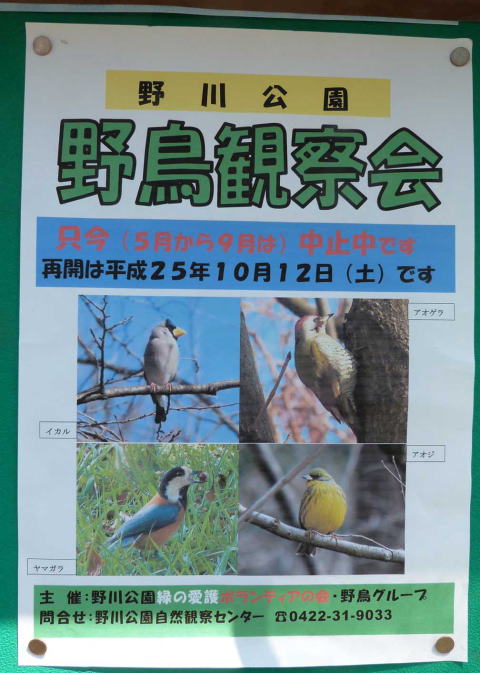

| 2013�N4��13���i�y�j |

| �������쒹�ώ@��i�S���j |

�@�ߑO���A���̓~���̃V�[�Y���̍Ō�̖쒹�ώ@��������ŊJ�Â��ꂽ�B��Â͖������̈���{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�ł���B�g���̏��Ȃ��A���ꂩ��́A���炭���x�݂��āA�ĊJ�͏H�̂P�O���P�Q���i�y�j�ł���B

�@��ʂ̎Q���҂͖�T�O������A���q���͂T���ł������B�����͋ߗׂ̏�����s�A�{���s�A�O��s�A���z�s�A������s�ł��邪�A��c��A�L����Ȃǂ�����Q������Ă����B�{�����e�B�A�X�^�b�t�͂X�����Q�����A�ē����߂��B

�@�c�O�Ȃ���A�g���̉e�͏��Ȃ��A�m�F�ł����g���͂P�W��ɂƂǂ܂����B�����̃n�C���C�g�́A�J���Z�~���S����p���݂��Ă��ꂽ���Ƃł������B�ɐB�̎����ɂȂ邽�߂��A�m�F�ł����R�H�݂͂ȃI�X�ł������B

�@�����̉��₩�ȓ��a�̂Ȃ��A�V�̌������������������A���t���b�V�ł������Ƃ͂悩�����Ǝv���Ă���B

�@�쒹�ώ@��I����A�V�����|�X�^�[�ւ����B���́A�|�X�^�[�̍쐻�E�f����S�����Ă���B

�@�@ �@�쒹�ώ@��̃|�X�^�[ �@�쒹�ώ@��̃|�X�^�[

|

|

|

|

| 2013�N4��12���i���j |

| �������ƕ�����̐X����������Ă��܂����B |

�@�P�P���O�Ɏ�����o�āA���]�ԂŁA�������ƕ��������������Ă��܂����B

���������R�ώ@���ł́A�G�r�l�A�`�S�����A�I�h���R�\�E�A�T�N���\�E�A�T�M�S�P���炢�Ă��܂����B

�@�@ �G�r�l �G�r�l

�@�@ �@�`�S���� �@�`�S����

�@�@ �@�I�h���R�\�E �@�I�h���R�\�E

���z��s��ׂ̗̕�����̐X�����̒r�ɂ́A�q�h���K������Q�O�H�A�o���P�H�����܂����B�q�h���K���́A�r����o�āA�Ő��ʼn����H�ׂĂ��܂����B

�@�@ �@�q�h���K�� �@�q�h���K��

|

|

|

|

| 2013�N4��11���i�j |

| �S������쒹�ώ@�������� |

�@�ߑO���X������Q���Ԕ��قǖ������Ń{�����e�B�A���ԂP�P���ƁA�S���̒��쒹�ώ@���s�����B

�@�ώ@�����̂͂Q�R��ŁA�~���͂����c�O�~�ƃV�����������邮�炢�ŁA�W���E�r�^�L��r���Y�C�̎p�͂����Ȃ��B����ĉĒ��̃c�o���̎p����������悤�ɂȂ��Ă����B���ۊ���\���̍������R�������̎G�ؗт���̓I�I�^�J�́u�M�b�M�b�v�Ƃ����������������Ă����B

�@���R�ώ@���̒��ł́A�~�c�o�c�c�W�A���V���E�����J�Y���A�`���E�W�\�E�A�T�M�S�P�A�C�J���\�E�A�C�`�����\�E�A�z�E�`���N�\�E�Ȃǂ̉Ԃ��炢�Ă����B

�@�V�C�\��ʂ�A���߂��납�班���J���~���Ă������A�P���ԂقǂŐ��ƂȂ����B

�@�@ �@�~�c�o�c�c�W �@�~�c�o�c�c�W

�@�@ �@�`���E�W�\�E �@�`���E�W�\�E

�@�@ �@���V���E�����J�Y�� �@���V���E�����J�Y��

�@�@ �@�T�M�S�P �@�T�M�S�P

|

|

|

|

| 2013�N4��10���i���j |

| �����̃J�����i�f�V�R�ƃt�W�o�J�}�̈ڐA |

�@�ߌ�A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c���ڐA���s�����B�ڐA��́A�O��s�̎��R���ۑS�n��ŁA�Ǘ�������Ă���g����̂����ӂŁA���������Ă������쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�Q�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�P�O�����������A��ĂĂ��������邱�ƂɂȂ�A�c�����n�����A�ڐA���I�������B���ӂ��Ă���B�����Ɉ炿�A��������̉Ԃ����A�����ۑS��������Ƃ����҂���B

�@���̕c�̂��������͉��L�̒ʂ�ł��B

�@�J�����i�f�V�R�F�P��N�H�A���������_�Ƒ�w�����̍��{���V�������璸���������쎩���̃J�����i�f�V�R�̃Z���|�b�g�c���A�����̒�ň�ĂāA��R�̉Ԃ��炩���A������n���܂����B���̎�����N�̏H�Ɏ����A�c����Ă܂����B

�@�t�W�o�J�}�F���ɂ킸���Ɏ������Ă���t�W�o�J�}�̎����N�̎悵�A�H�ɃZ���|�b�g�Ɏ���܂��A�|�b�g�ɈڐA���ĕc����Ă܂����B���t�W�o�J�}�͊��Ȃ̐�Ŋ뜜�뜜�U�ށiVU�j�ɕ��ނ���Ă��܂��B

�@�@ �@�J�����i�f�V�R�̕c �@�J�����i�f�V�R�̕c

�@�@ �@�J�����v�i�f�V�R�ڐA�� �@�J�����v�i�f�V�R�ڐA��

�@�@ �@�t�W�o�J�}�̕c �@�t�W�o�J�}�̕c

�@�@ �@�t�W�o�J�}�ڐA�� �@�t�W�o�J�}�ڐA��

|

|

|

|

| 2013�N4��9���i�j |

| �������E�������������� |

�@�X�����ɉƂ��o�āA���̔���㗬�̏�����V���܂ŕ����A�A��͖��ƕʂ�āA����������E��������������Ă��܂����B��P�S�O�O�O���ł����B

�@�����́A���w�Z�̓��w���ł��B���ł́A�����J���Z�~�̎p���������܂��B�܂��~���̃c�O�~�̎p���悭�������܂��B�V�����������܂����B�ȑO�I�I�u�^�N�T���������Ă����ՂɃL�����\�E�̉Ԃ��݂��܂����B�߂��ɂ��݂���炢�Ă��܂����B�c���{��t�W�o�J�}���V�肪�萶���Ă��Ă��܂��B�J���g�E�^���|�|���A�炢�Ă��܂����B

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

�@�@ �@�L�����\�E �@�L�����\�E

�@�@ �@�t�W�o�J�} �@�t�W�o�J�}

�@����������̃N�W���R�t�߂ł́A�q�����������C�ɗV��ł��܂����B�t�f�����h�E��j�����\�E���炢�Ă��܂����B�������ł́A�V���N�i�Q���炢�Ă��܂����B

�@�@ �@�q������ �@�q������

�@�@ �@�t�f�����h�E �@�t�f�����h�E

|

|

|

|

| 2013�N4��8���i���j |

| �̂�L�̎q�S�C�������� |

�@�R���O�i�S���T���j�̒��A���������ƔG�ꉏ�ɒu����Ă����i�{�[�����̒�����A�e�L�P�C����яo�����B��������Ǝq�L���S�C�����̂ŋ������B�܂����܂�Ă���Ȃɂ����Ă��Ȃ��悤�������B�Ƃ肠�����A�i�{�[�������A�G�ꉏ�̉��Ɉڂ����B�s�����ɓd�b�����āA�ǂ���������������Ă݂����A�u�s�����Ƃ��Ă͉����ł��Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��ł������B���́A�����s��������Z���^�[�ɓd�b�����邵���Ȃ��悤�������B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂Ă��A��������Ă��ꂻ���ɂȂ����Ƃ����͂킩�����B

�@���̂U���ƂV���͕��ƉJ�̓��ƂȂ����B�i�{�[�����̒����J�ɔG��Ȃ��悤�ɂƁA�G�ꉏ�ɂ́A��������ɑ傫�Ȓi�{�[�����������B����Œ��ɂ͉J�͓���Ȃ����悤�������B�q�L���J�ɂʂ��Ɨ₦�邱�Ƃ�S�z�������A���Ƃ����߂������悤�������B

�@�����i�W���j�A�����̒��A�i�{�[�����̒�������ƁA�q�L�͂������Ȃ������B�e���ǂ����ɂ�Ă������悤���B�����d�{�[���A���������B�����䂪�Ƃɂ͖߂��Ă��Ȃ����A�ǂ����߂��Ɉړ����������ŁA���̉Ƃ́A�����Ă��邩������Ȃ��Ǝv���Ă���B

�@�@ �@�q�L�S�C �@�q�L�S�C

|

|

|

|

| 2013�N4��8���i���j |

| ��������A�b�B�X���̔n���܂ŕ��� |

�@�����́A�������V�C�������̂ŁA�������牺���̔n���i�b�B�X���j�܂ŕ������B�X�H���̃n�i�~�Y�L�̉ԁi���͉ԂłȂ���䚁j���ڗ��悤�ɂȂ��Ă����B�A��́A�������̎č�w����d�ԂŒ��z�w�ɏo�āA�o�X�ŋA���Ă��܂����B��P�Q�T�O�O���ł����B

�@�@ �@�n�i�~�Y�L �@�n�i�~�Y�L

�@�@ �@�n��������̉����߂� �@�n��������̉����߂�

�@���̂Ƃ���̉J�ŁA���ɂ͐����߂��Ă����B�i�m�n�i�̉��F�����ꂢ�ł����B��̔ɐB���̂悤�ŁA��̌Q�ꂪ�ڗ������B�ɏW�܂�A�p�V���p�V���Ɛ����𗧂ĂĂ����B�܂��~���̃R�K���A�}�K���A�c�O�~�̎p�����������B

�@�@ �@��̌Q�� �@��̌Q��

�@�@ �@�i�m�n�i �@�i�m�n�i

|

|

|

|

| 2013�N4��7���i���j |

| Facebook�ɎQ�����܂����B |

�@�������AFacebook�ɎQ�����܂����B

�����g������������Ă݂����ł��B

���L�̂t�q�k���猩�邱�Ƃ��ł��܂��B�ɂȂƂ��ɂĂ݂Ă��������B

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100005638663147

|

|

|

|

| 2013�N4��6���i�y�j |

| �V�W���E�J���̑��Â��� |

�@��̃}���~�̖ɂ̓V�W���E�J���̑����������Ă���B��N�U���ɂ́A�V�W���E�J���̐������������B���N�͂ǂ����ƁA���ӂ��Ă��邪�A�����A�����ɁA�R�P�̂悤�Ȃ��̂��^��ł����B

�@�@ �@�V�W���E�J�������̍ޗ����^��ł��� �@�V�W���E�J�������̍ޗ����^��ł���

|

|

|

|

| 2013�N4��5���i���j |

| �����A����̉J�ŁA���ɍĂѐ����I |

�@�ߑO���A���]�ԂŖ���������B�P����A����̉J�ŁA���ɂ܂������߂������Ƃ͂悩�����B���������ł́A�����ݒr�ɐ�������A���̂��ʂ����㗬�ł������������B�����O�܂ł́A���͂�ł������̂��R�݂����B����������̂�܂��t�߂̖��ɂ������������B

�@�@ �@��삭�ʂ����㗬 �@��삭�ʂ����㗬

�@�������̒��Ńg�E�_�C�O�T���������B���R�ώ@�����ł́A�C�J���\�E�A�T�N���\�E�A�C�`�����\�E�A�j�����\�E�A���}�u�L�\�E�A�J���g�E�^���|�|�Ȃǂ��炢�Ă����B���͗t���ƂȂ��Ă��āA�I�I�V�}�U�N�������J�ł������B

�@�@ �@�g�E�_�C�O�T �@�g�E�_�C�O�T

�@�@ �@�A�P�r �@�A�P�r

�@�@ �@�C�J���\�E �@�C�J���\�E

|

|

|

|

| 2013�N4��4���i�j |

| �K�r�`���E�̐����с������V����\�� |

�@�ߑO���A�̃{�����e�B�A�����Ă��鍑���V����|�т̉����ɏo�������B���傩���V���w�Z�O�̒|�тɍs���r���̍����ŁA�K�r�`���E�������т����Ă����B

�@�@ �@�K�r�`���E �@�K�r�`���E

�@�@ �@�K�r�`���E �@�K�r�`���E

�@��V���w�Z�O�̒|�тł́A��X�̃{�����e�B�A�����ŏo�����̒|�̔p�ނ��A�����V����̎{�݉ۂ��A�N�x���ɏ��������Ă��ꂽ�����ŁA�|�т���ς������肵���B�����̐��ʂ��ڂɌ�����悤�ɂȂ��������ŁA��ϊ��ł���B

�@�@ �@�������肵���|�� �@�������肵���|�� |

|

|

|

| 2013�N4��3���i���j |

| ���s�ɂćD�@�S���R���@�㑺�~�V�W |

�@�S���R���@�������ŏ㑺�~�V�W���A��������J�Â���邱�Ƃ�m�����̂ŁA�P�O���ɍ������ɓ���A���w���Ă����B����Ԓ���̑�P�l�ҁA���{��Ƃ̏㑺�~�V���́A����ɂQ�U�O��A�P�U�O�O�H�̒������炵�A�ώ@���Ă�����Ƃ̂��Ƃł������B�p��̃��b�g�ɂ́A�u���R�Ƃ̋��������ɂȂ����Ȃ��ŁA���R�̔����J���Ă���邩�Ǝv���܂��v�Ə�����Ă����B�܂��u�Ώۂ̍Č��ł͂Ȃ��A���R�Ƃ̑Θb�̒��Ŗ��z�����A�^��P����̐��E�����R�̎p����āA���������́v�Ƃ�������Ă����B���w��A�O����C�ɂȂ��Ă������m���ŁA������H�ׂ邱�Ƃ��ł����B

|

|

|

|

| 2013�N4��3���i���j |

| ���s�ɂćC�@�S���Q���@�{���A�����̍� |

�@�S���Q���@�����́A����������J�̓V�C�\��B�ߑO�P�O�����ɕ{���A�����̖k�R��������ɐ̂̒��Ԃ��U���W�܂�A�A�����̍����y���݁A���Q�̂��ٓ����B���̋߂��ɂ͍���Ƃ��낪�Ȃ������̂ŁA�����͂Ȃꂽ�Ƃ���Ƀx���`���m�ۂ��āA�����ɍ��̉Ԃ����Ȃ���A���k����B�݂ȏ����ÂN���Ƃ��Ă������Ƃ́A�������Ȃ����A���̂悤�ɍĉ�ł����т𖡂키�B�A��ɂ́A����ɏo�āA����ׂ�̔��̓��i���ΐ썶�݁j�̂�����������łȂ���A�������ƁA�Â��Ȏ��Ԃ𖡂키�B�i���X�ŁA������肨�������Ă���A���U�����B

�@�@ �@���̓��̍� �@���̓��̍�

�@�@ �@���̓��̍� �@���̓��̍�

|

|

|

|

| 2013�N4��3���i���j |

| �@���s�ɂćB�@�S���P���@�N�w�̓��̍� |

�@�S���P���B�����́A�R��̂����ɐe�A�Z��̂���Q��������B�A��́A�����ɂ悤�ɁA�C���N���C���Ղ���a���ׂ�̘H���T���ɏo���B��T������͓N�w�̓��Ɍ����B�ቤ���Ȃ�R�����Q�O���قǕ����A�V�����Ɣ��d�̕�ɎQ��B�߂��ēN�w�̓�����t���̕��ɕ����B�a���ׂ�ɂ͍������J�ł������B�O���l�ό��q�������B

�@�@ �@�N�w�̓��̍� �@�N�w�̓��̍�

�@�@ �@�V�����̂��� �@�V�����̂���

�@�@ �@�V�����d�̂��� �@�V�����d�̂���

|

|

|

|

| 2013�N4��3���i���j |

| ���s�ɂćA�@�R���R�P���@�䏊�̍� |

�@�R���R�P���B�ߑO���A�䏊�̋��߉q�@�Ղ̖��J�̍������ɍs���B�P�P��������䏊�̋߂��ő�w�̃[�~�u�@�Ӌ�y���v�̉������A�o�Ȃ���B�Q�S�����Q���A����ł������B�o���E���搶�͂P�O�N�قǑO�ɑ��E���ꂽ���A�[�~�̊w�����A���ł��u�@�Ӌ�y���v���p�����Ă���B�搶�̐l�����傫���������߂ł���Ɗ����Ă���B�M�d�ȏW�܂�ł���A�N���Ƃ�Ƌ��ɋM�d�ȉ�ɂȂ��Ă����B

�@�@ �@�䏊�̍� �@�䏊�̍�

�@�@ �@�䏊�̍� �@�䏊�̍�

|

|

|

|

| 2013�N4��3���i���j |

| ���s�ɂć@�@�R���R�O���@�~�R�����̍� |

�@3��30���@���߂��ɐV�����ŋ��s�Ɍ��������B�S��5���̗��ł���B

�����́A�z�e���ɂ��Ă���~�R�����̂�����������ɍs�����B�A��ɁA�_���̈�͂̑O��ʂ�A�̕�����ցB�c�O�Ȃ���s�x��́A4��1������ł������B���m�������w���āA����̂Q�K�̏��t�łɂ���H�ׂ��B�̂��炠��i���X�u�z�n�v�ɂăR�[�q�[�������ς��ň�x�݂����B

�@�@ �@�~�R�����̍� �@�~�R�����̍�

�@�@ �@���t�̂ɂ��� �@���t�̂ɂ���

|

|

|

|

| 2013�N3��30���i�y�j |

| �V����̍��̑�� |

�@�W�҂�������Ȃ����A�V����̉��ɂ́A���R���`�̍��̑������A�����J�Ō�����ł���B��X�{�����e�B�A���������Ă���|�тɋ߂��A���N���邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���B

�@�@ �@�� �@��

�@�@ �@�|�т̌������ɂ͒��w�Z�̍Z�� �@�|�т̌������ɂ͒��w�Z�̍Z��

�s���ŁA�S���قǓ��L�̍X�V���ł��܂���B�܂��ĊJ�������낵�����肢�������܂�

|

|

|

|

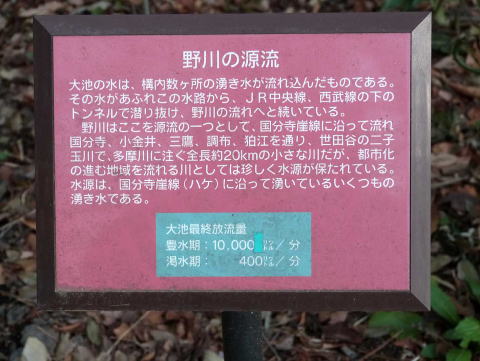

| 2013�N3��29���i���j |

| ���̂U�R�� |

�@��������Ђ̓����U�R�������Ŏd�������Ă������Ԃ̂n�a���邠��A�P�S�����o�Ȃ����B�̂̌����̘b�A�ŋ߂̌��N�̘b�A���q�̎����b�Ȃǂ��낢��̘b���łāA�y�����ЂƎ����߂������Ƃ��ł����B

�@��n�܂�O�ɁA�P���ԂقǑ����s���āA�������ƒ뉀�����w�����Ă����������B�����ɂ͖��̌���Ƃ�����r������A�����ɂ͐��{�̗N���������ꍞ��ł��邻���ł���B�ē��ɂ��Ƒ�r�̍ŏI�����ʂ͖L�����ɂ͂P�O�O�O�O���b�g��/���A�������ɂ͂S�O�O���b�g��/���ƂȂ��Ă����B�b�ɒ����ƖL�����ɂ͂P�U�V���b�g��/�b�A�������ɂ͂U�D�V���b�g��/�b�ƂȂ�B�������̕����ʂ���Ϗ��Ȃ��̂ɂ͋������B

�@�@ �@�ē��� �@�ē���

�@�@ �@ ��r �@ ��r

|

|

|

|

| 2013�N3��28���i�j |

| ��V���w�Z�Z���ɁA�w�Z�̑O�̍����V����|�т̂Q�N�Ԃ̃{�����e�B�A������� |

�@�ߑO���A�A�|�B���g���Ƃ��Ă������O��s����V���w�Z�Z����K�₵�A�w�Z�̑O�̍����V����|�тł̂Q�N�Ԃ̃{�����e�B�A����������B�ԂƗ̂܂��O��n������̐E���Q�������Ȃ����B

�@�w�Z�̑O�̒|�т́A��������w���w���̂ɂ́A�u���ԂƂƂ��ɐ����Ă����@�̂т䂭��|�̂悤�Ɂv�Ƃ������Ă���B�w�Z�ƍ����V����Ƃ̌𗬂�����Ƃ̂��ƁB���k�����́A�|�̃h�[������A���������߂�A⡂ق�Ȃǒʂ��A�|�тɐe���݂������Ă���Ƃ̂��Ƃł������B

�@�w�Z�̂R�K�A�S�K����A�����V����̒|�т̗l�q�������Ă����������B�ォ�猩��|�т́A���i����|�тƂ͂܂�����������ł������B

�@

�@�����́A�|�тł́A�Ǝ҂��|�̔p�ނ̉����Ƃ����Ă����B�V����{�݉ۂ̂����ӂɂ����̂ŁA���ӂ������B����ŁA�|�т��܂��܂��������肷�邱�ƂɂȂ�A��ς��ꂵ�����Ƃł���B

�@�A��ɁA���ƒ��z��s��t�߂̍��̗l�q�����ɂ������B���܂��ɖ��J�ł���B

�@�@ �@���t�߂̍� �@���t�߂̍�

�@�@ �@���z��s��t�߂̍����� �@���z��s��t�߂̍�����

�@�@ �@���z��s��t�߂̍��̑�� �@���z��s��t�߂̍��̑��

|

|

|

|

| 2013�N3��27���i���j |

| ���\�h��{�`�G�b�N���X�g���� |

|

�@�����́A���J�ŁA�܂��~�ɋt�߂肵���悤�Ɋ����B�������g�̍����傫���ƁA���N�Ǘ�����ς��B

�Ƃ���ŁA�啪�O�ɁA���\�h��{�`�G�b�N���X�g�������s���A�A���P�[�g�̕Ԏ����o���Ă��������A���̌��ʂ����̂قǑ����Ă����B

�u�U�T�Έȏ�ʼn��ی��̗v�x���E�v�����Ă��Ȃ�������ΏۂɁA���튈���A�^���@�\�A�h�{�A���o�A�O�o�A�C���A���̖Y��̂V�̊ϓ_����A�����@�\�̏�Ԃ��m�F�����Ă��������܂����B���̌��ʁw���̂Ƃ���A�����@�\�ɂ��Ă͐S�z����܂���x�v�Ƃ̑�������ł������B

�@�{�����e�B�A�����ŁA�̂Ɠ����g���Ă��邱�Ƃ��A��Ԍ��N�ێ��ɖ𗧂��Ă���悤�ł���B�L����Ƃł���B

|

|

|

|

| 2013�N3��26���i�j |

| �߂��̍��͖��J�A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�c�̉œ���� |

�@�ߑO���A�i�q�V�����̐ؕ����ɕ������w�܂ŏo�������B�������w�O�ʂ�̍��������J�ł������B�߂��̂����̍������J�ł������B�A��̃o�X�́A�h�b�t�����œr�����Ԃ����āA�h�b�t���傩��A���������Ă����B�w�Z�̊W�҈ȊO�́i��q�̂Ƃ�����j�����ɂ͂��邱�Ƃ͉������Ă��������Ƃ̊Ŕ��������B�������܂��ɖ��J�ł������B

�@�@ �@���i�������w�߂��j �@���i�������w�߂��j

�@�@ �@���i�h�b�t����j �@���i�h�b�t����j

�@���A�l�ŁA�|�b�g�ň�ĂĂ��鑽���쎩���̃J�����i�f�V�R�̑�Q�̉œ���悪�A�_��A�������A�����l�Z���^�[�̂����͂ŁA�قٌ��܂����B��P�́A�������R���ɂ��鎩�R���ۑS�n��i�Q�O���j�ŁA��Q�͏��w�Z�̉Ԓd�i�Q�O���j�ł���B��R�͌��ݐՒ��ł���B�S���ɂȂ�ƒn�A���ɂ���̂������̂ŁA���낻�댈�܂��Ăق����B

�@�@ �@����Ԓd�̃J�����i�f�V�R�̃|�b�g�c �@����Ԓd�̃J�����i�f�V�R�̃|�b�g�c

|

|

|

|

| 2013�N3��25���i���j |

| �A���ώ@����������e����� |

�@�����́A���V�C���悭�Ȃ��������A�{�����e�B�A���Ԃ̐A���ώ@��ɎQ�����āA���������e����ʂ̐A���ώ@�ɏo�������B�X���ɂi�q�����w�k���ɏW�����A�㞭�c�����珬����ɉ����Ďn�܂�~���R�[�X������A���e��L�����v��Ɏ��铹�����邢�āA�ώ@�����B�r���ʼnJ�ƂȂ��Ă����̂ŁA�L�����v��Œ��H���Ƃ�A���e�o�X�₩��o�X�ō����w�܂ŋA���Ă����B

�@

�@�L�o�i�A�}�i�A�A�Y�}�C�`�Q�A�J���g�E�~���}�J�^�o�~�A���}�G���S�T�N�A�i�c�g�E�_�C�A�I�L�i�O�T�A���S���l�R�m���A�}���V�O�T�Ȃǂ��ώ@�ł����B

�@�@ �L�o�i�A�}�i �L�o�i�A�}�i

�@�@ �@�J���g�E�~���}�J�^�o�~ �@�J���g�E�~���}�J�^�o�~

�@�@ �@���}�G���S�T�N �@���}�G���S�T�N

�@�@ �@�i�c�g�E�_�C �@�i�c�g�E�_�C

�@�@ �@���S���l�R�m�� �@���S���l�R�m��

|

|

|

|

| 2013�N3��24���i���j |

| �A�����l���Z���^�[�u����u�g�߂ȐA���Љ�̑��l���v |

�@�����ߌ�P������A�_��A�������A�����l���Z���^�[�ŁA���{���V�搶�̍u����u�g�߂ȐA���Љ�̑��l���v������A���u���܂����B

�@ ���{�搶�́A��N�����_�Ƒ�w������ފ�����A���݂́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�Ȃɂ�����B�@�_��A�������̍u����̈ē��ɂ́A�u�N��������I�ɖڂɂ���A�����ނɁA�A���Љ�ŌJ��L�����鋣����A�������������Ƃ̐킢�Ȃǂɂ��Ă��Љ�܂��B�g�߂ɂ���A���̐�����

�����߂Ď������Ă݂܂��H�v�Ə�����Ă��āA��ϋ���������u����ł����B

�@

�@�ȑO����A���{���V�搶���玄�ɂ́A�u�O���A�����������āA�]������̃`�K���i�X�X�L�j�����āA�����ɃJ�����i�f�V�R�A�t�W�o�J�}�A�m�A�U�~�A�c���K�l�j���W���A�Ȃǂ����݂�����炵�����R���Ƃ���ǂ��Ă��������v�Ƃ̂����������������Ă���܂��B

�@�����́A�l�Ԃ̎肪���������A�����R�̐A���Q���̑��l���ɂ��Ă킩��₷�����b�����������ė����������Ɗ����Ă��܂��B

�@�@ �u����̗l�q �u����̗l�q

�@�@ �@��O�ł̐A���̐��� �@��O�ł̐A���̐���

|

|

|

|

| 2013�N3��24���i���j |

| ���̗N���ʁA���ʂ̊ώ@���ʂ̃��|�[�g |

�@���̂R�N�C�S�N�ԁA���Ŋώ@���Ă����N���ʁA���ʂ̊ώ@���ʂ��Ȍ��ɂ܂Ƃ߂�����ł̃��|�[�g�̃y�[�W���g�o�u�V�j�A����v�̒��ɍ쐬���܂����B

���e�́A

�@�O��n��ɂ�������ɒ����N���ʂ̔N�ԕω��i�R�N�ԁj

�A�O��n��ɂ�������̗��ʂ̔N�ԕω��i�S�N�ԁj

�ł��B

�@���������여��A����Ȃ��Ƃ�����ŕ������e�ł��B

�t�q�k�F�@http://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html�@�ł݂��܂��B

�܂��A�{�g�o�̃g�b�v�y�[�W����A�@���ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�@���N���b�N����ƁA�݂��܂��B

�S�̂�����͌��Ă��������B

|

|

|

|

| 2013�N3��23���i�y�j |

| �h�b�t�̍��A�������̍� |

�@�ߑO���A�h�b�t�i���ۊ����w�j�Ɩ������̍��̗l�q�����ɍs�����B����ɂ́A�ύ��ɂ��ĂƂ̊Ŕ��o�Ă����B�����͂��������������B�y�E���͂P�O������P�V���܂ŁA�͈͂́A���傩��V���[�^���[�܂łƏ�����Ă����B�ł��܂����ɗ���ЂƂ͂���Ȃ������Ȃ��B�������ƍ��̕��ؓ��̍����A���łɌ�����ƂȂ��Ă����B

�@�@ �@�Ŕ@�i����ɂ������Ŕ��E�E�j �@�Ŕ@�i����ɂ������Ŕ��E�E�j

�@�@ �@�h�b�t�̍� �@�h�b�t�̍�

�������ł́A�����̂a�n��̍��̕����A�悭�炢�Ă��āA���̉��ɂ́A�Ԍ��̉Ƒ����ꂪ�����B

�@�@ �@�������̍� �@�������̍�

�@�@ �@�������̍� �@�������̍�

|

|

|

|

| 2013�N3��23���i�y�j |

| ���������R�ώ@�� |

�@�ߑO���A���������R�ώ@�����ώ@�����B��������Ԃ́A�J�^�N���A�I�L�i�O�T�A�V���������A�q�g���V�Y�J�A�E�O�C�X�J�O���Ȃǂł������B

�@�@ �@�J�^�N�� �@�J�^�N��

�@�@ �@�I�L�i�O�T �@�I�L�i�O�T

�@�@ �@�V�������� �@�V��������

�@�@ �@�E�O�C�X�J�O�� �@�E�O�C�X�J�O��

�@�@ �@�q�g���V�Y�J �@�q�g���V�Y�J |

|

|

|

| 2013�N3��22���i���j |

| ���Ɛ_��A�������̍��̊J�ԏ� |

�@�ߑO���A���̔��狴�ꋴ�܂ŕ����A�����Ŗ��ƕ�����Đ_��A�������̍����݂��B

���ł́A�����̉E�݂ƌ䓃�⋴�����̗��݂ɍ��̖�����A���J�Ƃ͂����Ȃ������\�����Ă���B�䓃�⋴�����ł́A���̉��̏W�܂��Ă���O���[�v�����������B

�@�@ �����̃T�N�� �����̃T�N��

�@�@ �@�䓃�⋴�����̃T�N�� �@�䓃�⋴�����̃T�N��

�@�_��A�������ł́A�����ɍ��̊J�ԏ̕\��������A����ɂ��ƁA�����̃J���q�U�N���A�J���Y�U�N���A�V�_���U�N���A�_�㏌�����łɖ��J�ŁA�\���C���V�m�͂R���炫�ƕ\������Ă����B

�@�@ �@���̊J�ԏ̕\�� �@���̊J�ԏ̕\��

�@�@ �@�J���q�U�N�� �@�J���q�U�N��

�@�@ �@�V�_���U�N�� �@�V�_���U�N��

�@�@ �@�_�㏌ �@�_�㏌

|

|

|

|

| 2013�N3��21���i�j |

| ���̕��i |

�@���������̖��̐�ׂ�ŁA�^���|�|�������Ă��܂����B�`�G�b�N���Ă݂�ƃJ���g�E�^���|�|�ł����B

�@�@ �@�J���g�E�^���|�| �@�J���g�E�^���|�|

���̑������T�L�n�i�i���炢�Ă��܂����B

�@ �@�@�����T�L�n�i�i �@�@�����T�L�n�i�i

������ł́A�i�m�n�i�������ς��炢�Ă��܂����B

�@�@ �@�i�m�n�i �@�i�m�n�i

���͏��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�~���̃V���͂܂����܂��B

�@�@ �@�V�� �@�V��

�����̃J���Z�~�̎p������܂��B

�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~

�����A�������炫�n�߂Ă��܂��B

�@�@ �@�����̃T�N���̗l�q �@�����̃T�N���̗l�q

|

|

|

|

| 2013�N3��21���i�j�@ |

| ���̐��͂ꂪ�����i���ʂ����t�߁A��܂��t�߁j |

�@���̎����A��ʂ̉J�ʂ����҂ł��Ȃ����߁A�������R������̗N�������܂��܂��������A���̐��͂�͈̔͂��L�����Ă���B���������R�ώ@���ł́A�N�������Ȃ��z�^���̔ɐB�ւ̉e�����S�z����Ă���B�N���L��̗N�����������ʂ������牺���́A�������邪�A���ʂ����㗬�ł́A�N�����قƂ�ǒ����ł��Ȃ��̂ŁA���͂�͈̔͂��L�����Ă���B����������ɓ���ƁA�������܂��Ԃł́A���͂�̏ł��B

�@�@ ��삭�ʂ����㗬�̗l�q ��삭�ʂ����㗬�̗l�q

�@�@ �@��쏬����V���㗬�̗l�q �@��쏬����V���㗬�̗l�q

�@�U�����ɁA�Ȃ�Ȃ��Ƒ����̉J�����҂ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ł́A�X�Ɉ����ƂȂ邱�Ƃ��S�z�ł��B

|

|

|

|

| 2013�N3��20���i���j |

| �����V����|�т̉��� |

�@�ߑO���A�{�����e�B�A�Ŗ��x�Ǘ������Ă��鍑���V����̒|�т̉����ɂ��� ���B���̒�ኈ�����̑O�ɁA���O�ɉ��������č�Ƃ̊댯�h�~�Ɨ\��𗧂Ă�B���[�_�[������̂̋`���ł���B���łɁA�Ǘ����Ă���|�т̏J�Ɋώ@����B�ւ̖����{����A���ꂼ��Ɉ�����Ԃ��炩���Ă���B

�@�@ �@�� �@��

�@�@ �@�� �@��

�@�@ �@�� �@��

�@�R�u�V���炫�������B���̊ԍ炢�Ă����~�͂����Ԋ����߂����B

�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V

�@���x�Ǘ������Ă���|�т̋߂��ɁA���̂U�O���S���̐Ղ��c���Ă���B���̋߂��ɑ傫�ȍ��̖�����B���`���̂т̂тƂ������R�Ȏ��`�����Ă���B���̍��ɂ�����ق�Ԃ��炫�������B

�@�@ �@�� �@��

|

|

|

|

| 2013�N3��19���i�j |

| �{�����e�B�A�𗬉� |

�@�ԂƗ̂܂��O��n�������Ẫ{�����e�B�A�𗬉�A�ߌ�Q������J�Â��ꂽ�B

�؎R�����ǒ��̈��A�ł́A�ԂƗ̂܂��O��n������ɌW���{�����e�B�A�O���[�v�͂Q�T����A���悻�T�O�O�����������Ă���B�ł��A�ԂƗ̂܂��O��n������̉�����͌����_�ŁA�P�T�O���Ƃ܂��܂��ŁA�������̓o�^�����Ă��������Ƃ̂��Ƃł����B

�O���[�v�ɂ́A���̗��A����̗��A�ےr�̗��A�R�~�Z���i���A����A����A��̓��A�V�쒆���A�A���A�w�O�j�̉Ԓd�f�A�Ԓd�{�����e�B�A�̊Ǘ����Ă���Ԓd�̂f�A�����Ȍ����̉Ԓd�i�k�K�[�f���A�X�|�b�g�K�[�f���A������K�[�f���Ȃǁj�̂f�A�̃{�����e�B�A�̂f�Ȃǂł���B

�@���ꂼ��̃O���[�v�̊����̏Љ�A�p���[�|�C���g�Ő�������A���̍ہA�e�f�̏o�Ȏ҂���̐������������B

�@�Ō�́A�R�O���قǎ��R�Șb�������̏ꂪ�ݒ肳�ꂽ�B�S���ɖ����ɏI�������B |

|

|

|

| 2013�N3��19���i�j |

| �t�W�o�J�}�̈ڐA |

�@�@�啪�g�����Ȃ��Ă����̂ŁA�|�b�g�ň�ĂĂ����t�W�o�J�}�X�����A�����A�Ԓd�ɈڐA�����B�Ԓd�ɂ́A�����i���j�����́A�����ڐA�����t�W�o�J�}�ŁA�����i�E�j�����͍�N�A�����J�����i�f�V�R�Ƃ����z�u�ɂȂ��Ă���B�����Ɉ���Ăق����B

�@�@ �ڐA��̉Ԓd �ڐA��̉Ԓd

�@�@ �@�ڐA��̃t�W�o�J�} �@�ڐA��̃t�W�o�J�}

|

|

|

|

| 2013�N3��18���i���j |

| �{�����e�B�A�c�̂̑��� |

�@�����́A�O��s�s�������Z���^�[�ŁA���ŊO���A���̋쏜�ƐA���������s���Ă���u�݂������̉�v�̑�����s�����B���݂́A����U���ł��邪�A�����A�����v��A��v�Ȃǂ��c�_���āA�����Q�T�N�x�̊��������߂��B�����ł��s���b�ƌ��銈�����s���������̂ł���Ǝv���Ă���B

�@����܂ł̂T�N�Ԃ̊����ŁA�O��s�𗬂����́A�x�m���勴�`��Ԃ̉͐�~�ł́A�O���A���̃A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�͑啝�Ɍ��������B��N����A�V���Ɋ����͈͂ɒlj�������`�䓃�⋴�Ԃł́A�����P�C�Q�N�撣��Γ��l�Ɍ�������ƍl���Ă���B�����܂ł́A��萋����K�v������B

�@���́A���a�S�O�N���ɑ啝�ȉ͐���C���s���A����ɂ��N�����Ă����A���������A���Ƃ��Ƃ̖��ɂ������A���͉����Ƃ������Ƃɂ��ẮA��X�ɂ��悭�킩���Ă��Ȃ��̂ŁA������Â��������Œ��ׁA���݂̖��̐A�����ǂꂾ���قȂ��Ă��邩�A�ۑS���ׂ��A���͉����H���͂����肵�Ă����K�v���������B

|

|

|

|

| 2013�N3��17���i���j |

| ���̒g�����ŁA��̃`���[���b�v���炫�n�߂܂��� |

�@�`���[���b�v�́A���炫�̂��̂ł��A�Ԋ��͂S����{�Ǝv���Ă��܂������A�����A��̉Ԓd�Ɣ��A���̃`���[���b�v���A�Q�֍炫�n�߂܂����B�܂��܂��t�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�@ �@�`���[���b�v �@�`���[���b�v

�@�@ �@�`���[���b�v �@�`���[���b�v

|

|

|

|

| 2013�N3��17���i���j |

| ���̂Ȃ��Ƃ����ʑ��� |

�@�����̌ߑO���A��여��A����Ȃ��Ƃ������ẤA���̗��ʑ�����A�S������O��s�̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B

�@���̔[�����ʑ���́A���̑S����Ŗ�여��A����̓s���ψ��A�s���ψ��Ǝ����ǂ̐l�X�����͂��āA�N�ɂR������Ă���B���́A�����s�̐E���ƃ`�[����g��œ�l�ő���������B

�@�Q���O�Ɉ�l�ő��肵�����Ɠ������A���������̗����͑�ϒx���āA�����̗��ꂪ���̉e������̂ŁA����ɂ͎��Ԃ�������A��J�����B

�@���̗��ʑ���́A�Q�O�O�U�N����n�܂��Ă���A����łQ�T��ڂƂȂ� |

|

|

|

| 2013�N3��16���i�y�j |

| �������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�� |

�@�����́A��R�y�j���ŁA�������̈���{�����e�B�A�̉��ኈ�����ł���B���V�C�������̂ŁA�T�O���߂��̃{�����e�B�A�������ɎQ�������B��ኈ�����́A�������R��ŁA��P�y�j���A��Q���j���A��R�y�j���ƂȂ��Ă���B�����́A�X��������P�P�����̂Q���ԁA�T�قǂ̃O���[�v�ɕ�����A���R�ώ@�����̂��낢��ȕۑS�������s�����B���́A���o�[�h�T���N�`���A���̒��̃A�Y�}�l�U�T�̊�������s���O���[�v�ɓ���A�����������B

�������ł��A���̐������Ȃ����Ƃ��Ƃ����b��ɂȂ�B���ꂩ��S���A�T���Ɍ����āA���܂�J�����҂ł��Ȃ����Ƃ���A��ϐS�z�ȏł���B

���̑��\�Y���t�߂ł́A�R�u�V���炫�n�߂Ă����B

�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V

�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V

|

|

|

|

| 2013�N3��15���i���j |

| ���̗��ʑ���i�R���j |

�@�����́A�X��������A���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ŗ��ʑ�����s�����B���ʂ́A�挎��蔼���ȉ��ƂȂ�A�ŋ߂̃s�[�N���i�����Q�S�N�T���j�̂S�����x�ɂ܂Ō������Ă���B�������܂萅�[�������Ă��A����͑�ϒx���B���ꂩ��S���A�T�����S�z�ł���B����́A��Ԏ�������A�P�Q�����ɂ͉��Ƃ��I�������B

�@���ō��͂P�{�������炢�Ă����B�V����ʂ�ł́A���i�J���q�U�N���j��R�u�V���炢�Ă����B�t�̕��͋C���o�Ă����B���ɂ́A�����́A�~���̃I�i�K�K���̎p�͂����Ȃ������B

�@�@ �@���̍� �@���̍�

�@�@ �@�V����ʂ�̃T�N���i�J���q�U�N���j �@�V����ʂ�̃T�N���i�J���q�U�N���j

�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V

|

|

|

|

| 2013�N3��14���i�j |

| ��̔~�́A�x�炫�̖L��~�H |

�@�~�́A���ɐ�삯�Ă��ꂢ�ȉԂ�����Ƃ��낪�����Ǝv���Ă����̂ŁA��̔~���x�炫�Ȃ̂�s���Ɋ����Ă����B�~����Ȃ��̂��Ƃ��v�������Ƃ��������B���A���J�ŁA������d�̉Ԃ��R���Ă���B

�@�@ �@�~ �@�~

�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA��d�炫�̑�ւ̉Ԃ�����A�x�炫�̖L��~�̕i��Ɂu�J�̐�v������B�ʐ^������ƉԂ̊����͂悭���Ă��āA��������ł���B�ł��A��̔~�̉Ԃ͑�ւłȂ��B���̓_�����قȂ�B���ǁA���f�ł����ɂ��邪�A�x�炫�̔~�ł��邱�Ƃ́A�[�����ł��Ă���B�q���h�������āA����ɉԂ̖����z���Ă���悤���B

�@�@ �@�q���h�� �@�q���h��

�����M�����Ԃ����Ă���B

�@�@ �@�����M�� �@�����M��

�n�i�J�C�h�E�ɂ͂ڂ݂����Ă���B

�@�@ �@�n�i�J�C�h�E�@ �@�n�i�J�C�h�E�@

|

|

|

|

| 2013�N3��13���i���j |

| ��V���w�Z�O�̍����V����̒|�тŁA���N�͒ւ������Ă��܂� |

�@ ��V���w�Z�O�̍����V����̒|�тŁA����܂Œ|�тɈ͂܂�Ă��܂��Ă����ւ��A�̃{�����e�B�A�̖��x�Ǘ������ōĂі��邳���Ƃ���ǂ��A���N�͋v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȉԂ����Ă���B

�@�@ �@�ւ̉� �@�ւ̉�

�@�@ �@�ւ̉� �@�ւ̉�

�@���̑�V���w�Z�O�̍����V����̒|�сi��S�U�O�O���Q�j�ł́A�V����̋��āA�ԂƗ̂܂��O��n������ �̃{�����e�B�A�ɂ��|�т̖��x�Ǘ��������n�܂��Ă���A�����Q�N�Ԃ��������B

�@����܂ŁA���̊����́A�����Q�R�N�x�ɂ͂Q�����ɂP��A�����Q�S�N�x�ɂ͌��P��̕p�x�Ŏ��{����A�S��͉J�Ȃǂ̂��߂ɒ��~�ƂȂ������A�P�S�����s�����B����P�O���`�Q�O���̎Q���҂�����A��x�ȏ�Q�������l�͂T�O���߂��ɂȂ�B

�@�Q���҂����́A�قƂ�ǂ��A���N�s���Ă���ԂƗ̂܂��O��n�������Ấu�̃{�����e�B�A�u���v�i�S�U��j�̏I�����ł���B���́u�̃{�����e�B�A�u���v�́A����܂ŔN�P��A�X��J�Â��ꂽ�B���C���u�t�́A�����_�Ƒ�w�����ŁA�ԂƗ̂܂��O��n����������_����א搶�����疱�߂�ꂽ�B�C���҂͂��łɖ�P�O�O���ƂȂ��Ă���B

�@

�@���̊����ɁA�S�����������́A����ԂƗ̂܂��O��n������̉���ƂȂ�A���N�P�O���`���N�̂P���̊ԂɊJ�Â����u�̃{�����e�B�A�u���v����u���Ă����������Ƃ��������߂���B���݁A��V���w�Z�O�̍����V����̒|�т́A���̍u���C���҂����̎��H�̏�i���C���t�C�[���h�j�ƂȂ��Ă���B�u�y�������S�Ȋ����v��ڎw���āA�����������A�C���Ɋ������Ă���B

�ԂƗ̂܂��O��n������̂g�o��

http://hanakyokai.or.jp

�ł��B

|

|

|

|

| 2013�N3��12���i�j |

| ���ɒ����N���ʂ̑���i�R���j |

�@�����͌ߑO���A�����s���Ă�����ɒ����N���ʑ�����P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����R�T�����܂茸�����Ă����B

�@�@ �@����̗l�q�i�㗬�j �@����̗l�q�i�㗬�j

�@�@ �@����̗l�q�i�쐅���`�Y�ԁj �@����̗l�q�i�쐅���`�Y�ԁj

�@�����́A���₩�ȓ��ŁA����͂X���O����X�^�[�g���A�P�Q�����ɖ����I�������B

�@�挎�̑��莞�A���������̍����`���ʂ����ԂŁA���̗ʂ����ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ��낪�������B�����͗\�z�ʂ萅�͂�ɂȂ��Ă����B

�@�@ �@���͂�̖��i��삭�ʂ����㗬�j �@���͂�̖��i��삭�ʂ����㗬�j

�@�@ �@�Z�O���Z�L���C �@�Z�O���Z�L���C

|

|

|

|

| 2013�N3��11���i���j |

| �_��A���������E���������A������ |

�@�_��A���������E�������ł́A���{�̖��ԂQ�U�O�i�킪������B���͊����ł͒ցi�t�Ɩj�Ə����B�Q���A�R����������ł���B������j���̌ߌ�ɂ͉����ɂ��K�C�h�c�A�[���������B

�u���̏��v�A�u���v�A�u�_��s���v�Ȃǂ̂��̖��Ԃ̏Љ�������B�����Ƃ����ԂɎ��Ԃ������̂ŁA���Ƃ͂�����茩�Ă��������Ƃ̂��Ƃł����B�u���̏��v�A�u���v�͍��炢�Ă���A�����ł́A���Ɂu���Ȃ̉ԁv�Ƃ��đ��d����Ă���悤���B�_��A�������Ō��������ꂽ�u�_��s���v�́A���͍炢�Ă��Ȃ��āA�����P�T�Ԃقǂ���ƉԂ��炫�����ł������B

�@�@ �@�����ɂ��K�C�h�c�A�[ �@�����ɂ��K�C�h�c�A�[

�@�@ �@�_��s���̐����� �@�_��s���̐�����

�@�@ �@��� �@���

�@�@ �@�� �@��

�@�@ �@�g�̏� �@�g�̏�

�@�@ �@���� �@����

�@�@ ��ȍi ��ȍi

�R���P�V���i���j�ߌ�Q������A���x�͉��|�S���E���ɂ����E�T�U���J���K�C�h�c�A�[���J�Â����Ƃ̂��Ƃł���B����������Ƃ���ɁA�ē����f������Ă����B

�@�@ �@�K�C�h�c�A�[�̌f�� �@�K�C�h�c�A�[�̌f��

�܂��A�R���Q�O���ɂ́A�ߌ�P��������{�c�o�L�����؏�v���ɂ��u����u���S�҂̂��߂̃c�o�L�̖����ݕ��v���J�Â����B

�@�@ �@�u����̈ē� �@�u����̈ē�

|

|

|

|

| 2013�N3��10���i���j |

| ���N�̍��̊J�ԗ\�z�́H |

�@�����A�m�g�j�̂s�u�����Ă���ƁA���N�̍��̊J�ԗ\�z������Ă����B����ɂ��ƍ��N�́A���m�͂R���P�V���A���͂R���Q�U���A�����i�s�S�j�͂R���Q�R�����������B����͌��߂�ꂽ�W���̊J�Ԏ����̗\�z�ł���B�W���́A���m�ł͍��m��ɁA�����ł͖����_�Ђɂ�����̖ł���B�����Ɋւ��ẮA���N�̊J�ԗ\�z���́A�R���Q�U���ł���̂ŁA�J�ԗ\�z�Q�R���́A��N���R�������B�m�g�j�̋C�ۗ\��m�̓삳��̗\�z�ł́A�X�ɂQ�������A�R���Q�P�����������B

�@���̑f�l�̗\�z�ł����A�J�Ԃ���W���قǒx��Ė��J�ƂȂ�̂ŁA�����ł͍��N�́A���J�͂R���Q�W������R�O�����ŁA�R��������S���V�������Ԍ��̂���Ɨ\�z�����B

�@���z�s���̖��̃��C�g�A�b�v�́A��N�͂S���P�O���ł������B���N�́A���������Ȃ�̂��ȁH�Ə���ɗ\�z���Ă���B

�@���ׂĂ݂Ēm�����̂ł����A���̉ԉ�́A���������ɂł��Ă��āA�x�����Ă��邪�A�����ł��̋x������ڊo�߁A�R���ɓ����ċC�����㏸���Ă����ɂ�ԉ�͐������Ă����B���N�́A�������������̂ŁA���̉ԉ�́A�����ɋx������o�߁A���̎����̋C�������N��荂�������������Ƃ���A���̊J�Ԃ͕��N��菭�������Ȃ�Ƃ̗\�z�ƂȂ�悤���B

�@�Ƃ̒�ł́A������Ɣ~���J�Ԃ����B�~�̖Ƃ������ƂŁA�R�O�N�ȏ�O�ɍw�������ł��邪�A��N�J�Ԃ��x���̂ŁA�ق�Ƃɔ~���ǂ����l���Ă���Ƃ���ł���B

�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�

|

|

|

|

| 2013�N3��9���i�y�j |

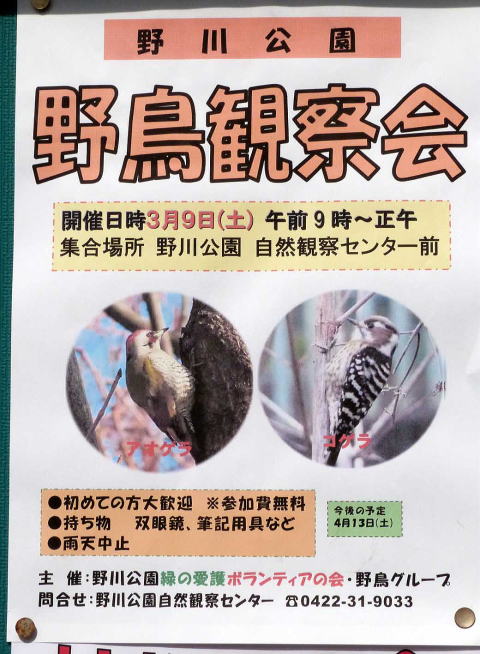

| �R���������쒹�ώ@�� |

�@�������ł́A���N�P�O�����痂�N�̂S���܂ŁA������Q�y�j���ߑO���ɁA��ʌ����ɖ쒹�ώ@��s���Ă���B�ē�������̂́A�������̃{�����e�B�A�ł���B�Q���҂́A�ߑO�X���ɖ��������R�ώ@�Z���^�[�O�ɏW���ƂȂ��Ă���B���O�\�����݂͕s�v�ŁA���߂Ă̕����劽�}�ł���B

�@�������A���̖쒹�ώ@��̊J�Ó��ł������B�K�����V�C���悭�A��ϑ����̈�ʎs�����Q�����ꂽ�B���̐��͖�T�T���ł���B�X�^�b�t���P�O�������Q�����A�����S���Ă��q�l���ē������B�R�[�X�́A�X���Ɏ��R�ώ@�Z���^�[���X�^�[�g���āA���R�ώ@�����A�N���L��A����܂ŁA�������a�n��A�`�n��Ɖ���āA���R�ώ@�Z���^�[�ɂP�P�����ɖ߂��Ă���B�Ō�Ƀ��N�`���A���[���ŁA���������g���̊m�F�i�g�����킹�j���s�����B

�@�m�F�ł����g���̎�ނ͂Q�W��ł������B�ҋׂł́A�I�I�^�J�A�g�r�A�m�X���A�c�~���A�Z�L���C�ł́A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�̂R����A���ƃJ���Z�~�A�A�I�Q���A�J�V���_�J���m�F�ł����B

�@�@ �@�����Ƀm�X�� �@�����Ƀm�X��

�@�ߌ�A���]�ԂŌ����������A�S���P�R���J�×\��̂S���̖쒹�ώ@��̃|�X�^�[���A���������V�����Ɍf�����s�����B���́A���̂S�N�Ԗ쒹�ώ@��̃|�X�^�[�̍쐬�ƌf����S�����Ă���B����́A���̃V�[�Y���̍Ō�̖쒹�ώ@��ƂȂ�̂ŁA�����̎s���̎Q�������҂��܂��B

�@�@ �@�S���쒹�ώ@��{�X�^�[ �@�S���쒹�ώ@��{�X�^�[

|

|

|

|

| 2013�N3��8���i���j |

| ����������̏������m�F |

�@����̌ߑO���A����������{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�̌���쒹�ώ@���������B�{�����e�B�A�P�R�����Q�����A���������R�ώ@�����A�������a�n��A�`�n����Q���Ԕ������ĉ��A�쒹���ώ@�����B�ώ@�ł����̂͂R�P��̖쒹�ŁA�g�s�b�N�X�Ƃ��āA�u�E�O�C�X�̏����v���m�F�����B

�@�������̔~���ł́A�g�~�A���~�Ƃ��悭�炢�Ă����B���x�A���Y�����āA�~�̎}�ɂƂ܂��Ă��ꂽ�B�~�̉Ԃɂ̓��W���̌Q������Ă����B

�@�V���̌Q��́A���̎����n��ɍ~��āA�a��T���Ă����B

�@�@ �@�������~���̔~ �@�������~���̔~

�@�@ �@�������~���̔~ �@�������~���̔~

�@�@ �@�~�ƃ��Y �@�~�ƃ��Y

�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��

�@�Ƃ���ŁA��̏����Ƃ́A��̂��̔N�ŏ��̖����̂��Ƃ������B�~���I���A�t�̖K�����������̖����́A��̏����Ƃ��āA�Â�����l�X�ɐe���܂�Ă����悤���B�܂��A�g�@�،o�h�Ɩ����Ƃ���A��͂Ƃ��ɒ��d���ꂽ�B

�@�C�ے��̔��\���Ă��鐶���G�ߊϑ�����̏������̓��������}�ɂ��ƁA�P�X�W�P�N�`�Q�O�P�O�N�̕��N�l�́A�����ł͂R���P�O��������̏������������Ɠǂ߂�B

|

|

|

|

| 2013�N3��7���i�j |

| ���͂�̖�� |

�@�����Ȃ���́A��ł͂Ȃ��B�ł����A���̏㗬�̈ꕔ�ł͐��͂ꂪ�������Ă���B���̏ꏊ�́A�@����������̒��́A��܂��̏����㗬����Q�����ԁA�A�������̂��ʂ����t�߂ł���B�����P�W�N�R���ɂ������͂ꂽ���A����ȗ��̃s���`�ł���B���������R�ώ@���̋��r���������花�オ���Ă��܂��Ă���B������ʂ̉J�͊��҂ł��Ȃ��̂ŁA�T������܂ł́A���̐��͌������Ă������Ƃ��\�z����A�[���ȏł���B

�@�@ �@��삭�ʂ����㗬�̐��͂� �@��삭�ʂ����㗬�̐��͂�

�@�@ �@���R�ώ@�����̋��r�̐��͂� �@���R�ώ@�����̋��r�̐��͂�

�@������s�s���̉e���ŁA���̗���t�߂̟��{��ł̉J���Z�����A�������Ă��邱�Ƃ����{�I�Ȍ����ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B������n���́u���݂��v�́A�����Ȃ��̂ŁA���͕̂����肸�炢�B�J���Z�����A�Z�����ܑ��A�J���^���N�ȂǑi�߂��Ă��邪�A�܂��܂��ł��Ă��Ȃ����߂Ǝv�킴������Ȃ��B

|

|

|

|

| 2013�N3��7���i�j |

| ���̖�여��A��������ȉ� |

�@���A���z�s�̕�����ق�������ŁA��여��A��������ȉ�J�Â��ꂽ�B

��ȋc���

�@���̋����W�ɂ���

�A��여��͐쐮���v��̌������ɂ���

�B���c�J�_���̗���W�J�ɂ���

�ł������B

�@�@�́A���̋����W�ɂ��āA�����Q�T�N�x���ɂ��Q��قǃ��[�N�V���b�v���J�Â��A�A�C�f�A�����Ă������ƂɂȂ�B����̎s���ɂƂ��Ă������̂��ł���Ƃ��ꂵ�����ƂɂȂ肻�����B

�@�B�͖��̍��J��ɂ��߁A����Ɂu�s���J�������v�̍l���y�����A����S�̂ʼnJ���̈ꎞ���������邱�ƂŁA���J���̖��̗��ʂ̃s�[�N�J�b�g�����Ă������Ƃ������Ƃł���B

|

|

|

|

| 2013�N3��6���i���j |

| ���Ȃ̒���f�f |

�@����́A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���Ȃ̒���f�f�ɏo�������B�_�C�G�b�g�̌��ʂ́A�U�������炢���Ȃ��Ƃ͂�����o�Ă��Ȃ��Ƃ̈�t�̐�����M���āA�_�C�G�b�g��́A���̑̏d���ێ����邱�Ƃɂ����B

�@�A��ɁA�����ē����V�_�A�s�����@�뉀�A���̕s�E�r�Ɖ�����B

�����V�_�ł́A�Ԃ����̃O���[�v���A�~�����ɂ��Ă����B

�@�@ �@�����V�_ �@�����V�_

�s�����@�����ɂ͏��߂Ă������B�m�ق̓��������w�����B

�@�@ �@�s�����@�����m�� �@�s�����@�����m��

�@�@ �@�c�o�L�Ɛԃ����K�̕� �@�c�o�L�Ɛԃ����K�̕�

�������s�E�r�ł́A�a���֎~�̊Ŕ��o�Ă����B

�@�@ �@�a���֎~�̊Ŕ� �@�a���֎~�̊Ŕ� |

|

|

|

| 2013�N3��5���i�j |

| ���̖�여��A��������̕��ȉ� |

�@���A���z�̕�����ق�������ŁA��여��A��������̕��ȉ�J�Â��ꂽ�B

�c��́A�u���̑�����ɂ��āv�ł������B�c�_�̌��ʁA�����莞����ς������������邱�ƂɂȂ����B�ψ��������W�܂��āA�W�̎�����ɂ��Ď�����ς�����������s���A���̌��ʂ����Ă������Ƃɂ����B

���ʂ͂Ƃ������A�Ƃɂ�������Ă݂邱�ƂɈӖ�������Ɗ������B |

|

|

|

| 2013�N3��4���i���j |

| ����ҁF��̐���Ƀ��W�����E�E |

�@�������A��̐���ɁA���W�������Ă���B�J�����ɂ��Ă��铮��@�\�ŁA����łƂ��Ă݂��Byoutube�ɓ��e�����B���Ă��������B

�@http://www.youtube.com/watch?v=n-EguFdLTqE&feature=player_detailpage

�@���́Ayoutube�̓o�^����́A��ɖ쒹�����ɂ��Ă��邪�A���v�łT�U�{�ɂȂ����B���̂����������߂T�{�́@�@

�@�@���̉́E�E�H�w�Z�̐��k���쎌�A��Ȃ��A�̂��Ă��܂��B

�@�A�V�W���E�J���̑������E�E��̑������琗���炿�܂����B

�@�B�W���E�r�^�L�̖����E�E�����ԉ��ŃW���E�r�^�L�̖�����^��

�@�C�K�r�`���E�̖����E�E������ŎB�e

�@�D�A�I�W�������ԉ�

�@

�ł��B�@okinatokyo �Ō�������ƁA�o�Ă��܂��B

http://www.youtube.com/user/okinatokyo?feature=watch

�����������B

|

|

|

|

| 2013�N3��3���i���j |

| ��̐���Ƀ��W���̌Q�ꂪ�E�E |

�@��̐���ɂ́A�����V����������t����Ă���B��Ԃ悭���āA�В����Ă���̂̓q���h���ł���B�������ނ��A�~�ł��悭�����т�����B���̎��́A�V�W���E�J���ƃ��W���ł���B

�@�����́A���W���̌Q�����āA����́A�ɂ��₩�Ȃ��Ƃł����B

�@�@ �@���W���W�H �@���W���W�H

|

|

|

|

| 2013�N3��3���i���j |

| �@�����v�V����|�т̔~�ƃc�o�L�̊J�� |

�@�@����́A�����V����|�т̃{�����e�e�B�A�����i���x�Ǘ������j�̒�ኈ�����ł������B���v�P�V�����Q�����A�|�̔��̍�Ƃ������Ȃ����B���������������A���ӂ����Ȃ��犈���������B

�@���̂Q�N�Ԃ̊����ŁA�ꕔ�ł͒|�̖��x���������A�|�т͂����Ԗ��邳���Ƃ���ǂ��Ă����B���Ƃ��Ƃ����āA�����Ă����|�ɂ���������͂܂�Ă��܂������ɂ��A���͂̒|����蕥���āA�������������悤�ɂȂ��Ă����B���̒|�тɂ���~�ƃc�o�L�́A�������n�߂Ă���͂܂��Ԃ��݂Ă��Ȃ��������A���N���߂ĉԂ����邱�Ƃ��ł����B�����̐��ʂ��A�~�ƃc�o�L�̊J�ԂŌ��ĂƂ邱�Ƃ��ł��A�݂�Ȃł�낱�B

���N�ɂ́A�����Ƃ�������̉Ԃ����Ă����悤�ɁA���������A�撣�肽���B

�@�@ �@�c�o�L�̉� �@�c�o�L�̉�

�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�

|

|

|

|

| 2013�N3��2���i�y�j |

| �������肨�Ȃ��݂ɂȂ����W���E�r�^�L |

�@�����́A���V�C�͂������A���̋������ł���B�������肨�Ȃ��݂ɂȂ����W���E�r�^�L�i�Y�j�́A�������o�Ă��Ă��ꂽ�B���ꂵ���ЂƎ��ł���B

�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�Y�j �@�W���E�r�^�L�i�Y�j

�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�Y�j �@�W���E�r�^�L�i�Y�j

�@���̐��ԏ����t�߂ł͔~�̉Ԃ��悭�炢�Ă����B

�@�@ �@�E�� �@�E��

�@�A���Ɏ̂ĂĂ������^�C������ϋC�ɂȂ��Ă����̂ŁA��T�̂Q�U���ɖk�����암���ݎ������ɏ��u�����肢���Ă��������A��������ƃ^�C�����Ȃ��Ȃ��Ă����B���u�����Ă��ꂽ�悤���B

�@�@ �@�@����㗬�E�݂Ƀ^�C��������i�Q���Q�U���j �@�@����㗬�E�݂Ƀ^�C��������i�Q���Q�U���j

�@�@ �@����^�C�����Ȃ� �i�����j �@����^�C�����Ȃ� �i�����j

|

|

|

|

| 2013�N3��1���i���j |

| �֓��n���Ɂu�t��ԁv�� |

�@���O���]�Ԃŋ߂��ɔ������ɏo�������B�������H�����]�Ԃő����Ă���ƁA���X�������ƂȂ�A���]�Ԃ���������ꂻ���ɂȂ����B�s�u�Łu�t��ԁv�Ƃ����Ă����B�ł���������́A�܂������Ȃ�悤�ŁA��C�ɏt�Ƃ͂����Ȃ��悤���B

�@�R���ɓ������̂ŁA�̏d�̂Q�����ϒl���܂Ƃ܂����B�Q���̕��ϑ̏d�͂U�O�D�Q�����ł������B��N�̂T������^�j�^�̑̏d�v�������Ă���A���������������ɑ�������Ă��邪�A�f�[�^�[���L�����āA�e��̕��ϒl��\�����Ă����B�P�P�����ςU�Q�D�W�����A�P�Q�����ςU�P�D�X�����A�P�����ςU�O�D�T�����Ɨ��āA�Q�����ς��U�O�D�Q�����Ȃ̂ŁA�ꉞ���o���h�͂Ȃ��A���Ƃ��ێ��Ă��Ă���悤���B���T�̉Ηj���ɓ��Ȃ̒���I�Ȑf�@���邱�ƂɂȂ�A���ʂ̌��ʂ����҂������B |

|

|

|

| 2013�N2��28���i�j |

| ���₩�ȓ��a�̖����� |