|

| 2013年12月31日(火) |

| 我が家の万両 |

我が家の庭に万両の木がある。ヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木である。今、赤い実がたくさんついている。これは正月の縁起物とされている。一両、十両、百両、千両もあるが、この万両が一番だ。

万両 万両

今、やっと年末の大掃除もあらかた終わり、ほっと一息ついている。

|

|

|

|

| 2013年12月30日(月) |

| 大掃除の合間にちょっと野川へ |

まだまだ年末の大掃除が終わらない。疲れきたのでちょっと息抜きに、野川へ自転車で出かける。

最初は、ゴイサギ4羽のお出まし。ここのゴイサギは、昼間から少し活動している。

ゴイサギ ゴイサギ

飛橋の下には、カワセミがじっとしていた。近くにジョウビタキのなく声がしてきた。でも散歩の人に驚いたのか飛び去って行った。すぐ川下にはキセキレイの姿があった。

カワセミ カワセミ

キセキレイ キセキレイ

その他、アオサギ、コサギ、オナガガモ、マガモ、バン、ハクセキレイ、カワウ、カルガモの姿があった。今、野川では、ヒメガマの穂が破れて、風で種が飛んでいる。

ヒメガマの穂 ヒメガマの穂 |

|

|

|

| 2013年12月28日(土) |

| 自生種のフジバカマとカワラナデシコの苗を育てる |

私の自宅では、野川の自生種のフジバカマと多摩川の自生種のカワラナデシコの種をセルポットにまき、苗を育てています。 今年は11月の初旬に種をまきました。早いもので、もう4番目の葉が出てきています。

苗が育てば、保全に関心がある人に譲って、育ててもらい、広げることで、地域でその保全を図っていきたいと考えています。優先順位は、一応、①公共的な場所で、よく保全できるところ、次いで、②個人の庭園や庭の順序で考えています。保全のためには、園芸種などと交配が生じない環境であることが必要条件です。無理をしないで、すこしずつ進めていきたいと思っています。

今年も、11月初旬に49穴(7x7穴)のセルポットに種をまいています。現時点では、カワラナデシコの発芽率は約90%ですが、フジバカマの発芽率は約70%です。いずれも50株から80株程度の苗は確保したいと思っています。

来年早々に、セルポットから直径10cmほどのポットに移植をする予定です。

フジバカマ、 フジバカマ、

カワラナデシコ カワラナデシコ |

|

|

|

| 2013年12月27日(金) |

| 重曹とクエン酸ソーダ |

いよいよ年末の大掃除を始める。レンジと換気扇周りが最初の仕事。重曹とクエン酸ソーダを使い分ける。

今年はあさイチを見て、セキス炭酸ソーダを使おうとして、インターネットで探したが、どこも売りきれで、当分入荷予定がなく、しばらくは入手の見込みがたたなかった。 残念。

明日も、引き続き大掃除です。 |

|

|

|

|

|

| 2013年12月25日(水) |

| エナガ@野川公園 |

午前中、自転車で野川公園に行きました。公園のB地区でエナガの群れにあいました。動きが速いので、なかなか写真にとれませんでしたが、やっととれました。

エナガ エナガ

昨日のマユミの木には、今日もコゲラがいました。野川では、オオバンの姿を見ました。

コゲラ コゲラ

オオバン オオバン

|

|

|

|

| 2013年12月24日(火) |

| マユミの実にメジロとコゲラ |

野川公園自然観察園のマユミの木に沢山ついている赤い実を狙って、メジロとコゲラが来ていた。

メジロ メジロ

メジロ メジロ

メジロ メジロ

コゲラ コゲラ

コゲラ コゲラ

コゲラ コゲラ

ロウバイも咲き始めた。

ロウバイ ロウバイ

|

|

|

|

| 2013年12月23日(月) |

| 野川のトリたち |

午前中、野川を歩きました。今日も3回もカワセミに会いました。メス、オス、若でした。下のくちばしが紅いのがメスです。

アオサギが、小魚を仕留めていました。多分、鯉の子供でしょうか?

珍しくユリカモメが3羽もいました。上流までくるのはそんなに多くないようです。

その他、ユリカモメ、モズ、オナガ、ダイサギ、コサギ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ、コガモ、マガモ、オナガガモ、カルガモ、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメもいました。

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

アオサギ アオサギ

アオサギ アオサギ

アオサギ アオサギ

モズ モズ

オナガ オナガ

ダイサギ ダイサギ

コサギ コサギ

ユリカモメ ユリカモメ

ハクセキレイ ハクセキレイ |

|

|

|

| 2013年12月22日(日) |

| 野川の流量測定(12月) |

今日は、お天気も良く、午前中3時間ほどをかけて、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。この測定は、平成22年1月から、毎月一回実施している。

今日測定した12月の流量は、先月11月の流量の約7割であった。10月には、野川の流量は、私が測定している平成22年1月から一番多い値であったが、先月、今月と少し減少した。それでも、まだ高いレベルを維持している。これぐらいの流量がいつもほしいものだ。

|

|

|

|

| 2013年12月21日(土) |

| 神代植物公園 |

神代植物公園では、冬桜、10月桜、子福桜の3種の桜が咲いていた。

近くにボランティアの解説が掲示されていた。それによると花弁の数が、冬桜5枚、10月桜16~18枚、子福桜20~40枚と書かれていた。

冬桜 冬桜

10月桜 10月桜

子福桜 子福桜

サザンカの花が、よく咲いていた。

サザンカ サザンカ

サザンカ サザンカ |

|

|

|

| 2013年12月21日(土) |

| 今朝は、富士山がきれいだった。 |

昨夜は、冷えて、今朝霜柱が出来ていた。国立天文台裏の国分寺崖線の上からは富士山がすっきりと見えた。

富士山 富士山

霜柱 霜柱

野川では、ジョウビタキに会えた。

ジョウビタキ ジョウビタキ |

|

|

|

| 2013年12月20日(金) |

| 野川べりにボケ(木瓜)が咲いていました。 |

今日は、一時雷がなり、みぞれ交じりの雨まで降る寒い日となりました。昼過ぎに、自転車で野川の様子を見に行きました。水車小屋の近くで、ボケ(木瓜)が咲いていました。花の少ないこの時期、貴重です。いかにも野の花という感じでした。

ボケ ボケ

ボケ ボケ

大沢橋上流では、今日もオオバンの姿を見かけました。今日は1羽だけでしたが、住み着いたようですね。

オオバン オオバン |

|

|

|

| 2013年12月19日(木) |

| 日比谷公園の噴水 |

日比谷公園は、日本で最初に作られた公園だそうだ。その池にある由緒ありそうな噴水からは、勢いよく水が空に向けて出ている。なぜかヒヨドリが、好きなようで、この水に向かって飛んできて、旋回して、戻っていく。水が目的か、虫がいるのかよくわからないが、かわるがわる飛んでくる。近くには、ツワブキが咲いていた。

噴水 噴水

噴水 噴水

公園の池 公園の池

ツワブキ ツワブキ |

|

|

|

| 2013年12月18日(水) |

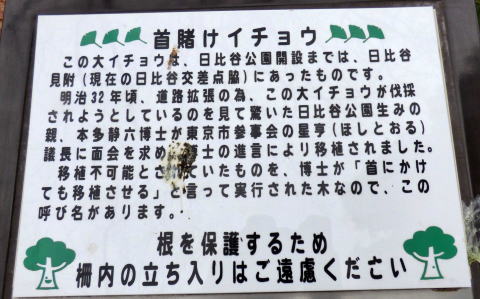

| 首賭けイチョウ |

今日は同窓会で日比谷の松本楼に出かけた。ここの庭には、日比谷公園の生みの親でる本多静六氏が、自分の首を賭けて、伐採されようとしていたところを救い、この場所に移植をした大イチョウがある。

首賭けイチョウ 首賭けイチョウ

表示板 表示板

松本楼 松本楼 |

|

|

|

| 2013年12月17日(火) |

| 今夜は満月 |

先ほど、庭に出てみると、東の空にまん丸い月がでていた。すこし雲がかかっていたが、何とか写真にとれた。

|

|

|

|

| 2013年12月16日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(12月) |

今、野川の水は多い。野川には、国分寺崖線から湧き出る湧水が注いでいる。三鷹の付近でも、国際基督教大学や国立天文台構内の大きな緑が保全されており、湧水が出て、野川に注いでいる。

風があり寒かったが、午前10時ごろから、4時間半ほどかけて、野川に注ぐ湧水量の測定を、12ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。 この測定は、季節変動を観察するため、月1回の頻度で、4年前から行っている。

今月の全体の湧水量は約100L/秒で、多かった先月11月より10%ほど減少しが、それでも久しぶりに多く感じる。

ほたる川 ほたる川

ひょうたん川 ひょうたん川

東大馬術部前 東大馬術部前

|

|

|

|

| 2013年12月14日(土) |

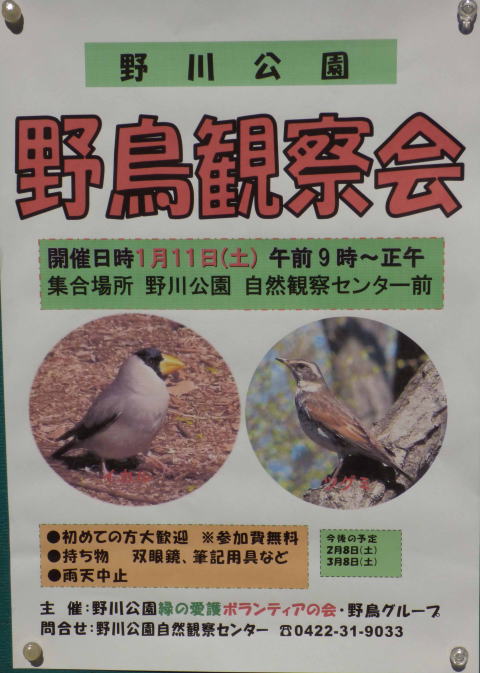

| 野川公園野鳥観察会 |

今日は、野川公園緑の愛護ボランティアの会の野鳥観察会が行われ、私もスタッフとして参加しました。一般参加者は34名(内初参加者は7名)でした。9時に集合し、2時間半かけて野川公園自然観園、B地区、A地区とまわって野鳥を探しました。

確認できた鳥は、23種でした。主なものは、マガモ オナガガモ アオサギ ダイサギ コサギ カワセミ コゲラ ヤマガラ シジュウカラ ウグイス エナガ メジロ ツグミ ハクセキレイ セグロセキレイ... カワラヒワ シメなどでした。

スタートして、間もなくコゲラが現れ、少し進むと、真上の高い枝にシメとツグミが動いた。イロハモミジの紅葉を過ぎて、その先にエナガとシジュウカラの混群を見つけた。ヤマガラが飛び出し、野川の方に飛んでいった。

自然観察園を出て、野川沿いに下流に向かうとダイサギ、マガモ♂♀、アオサギを見かけた。泉橋下流には、カワセミの姿もあった。上空には、獲物をくわえたダイサギを、アオサギが追かけて飛び去っていった。

公園のB地区では、カワラヒワが、A地区では、木の枝にツグミが止っていた。野川の水辺をアオサギが、ゆっくりと歩いていた。

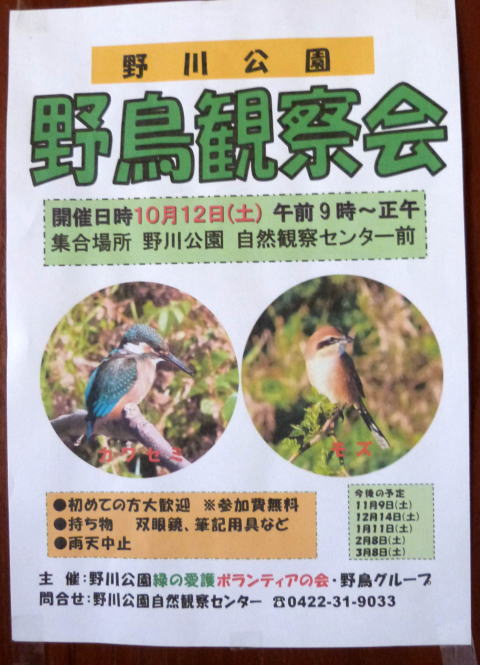

観察会終了後、来月の観察会のポスターを、公園内に張り替えた。私は、ポスター作製と掲示を担当しています。

|

|

|

|

| 2013年12月13日(金) |

| 野川流域連絡会水環境分科会 |

今夜、北多摩南部建設事務所で、野川流域連絡会水環境分科会が開催された。主な議題は、

・日立中央研究所内「大池」の湧水量調査について

・第3回全体会の開催について

・第7期野川流域連絡会委員の募集について

であった。

野川の源流の一つである日立製作所中央研究所内の湧水群について、その湧出量を調査・検討することが進められている。現時点では、東京都の北多摩南部建設事務所が発注した業者による現地調査と流量測定方法の検討が、平成26年3月末の予定で進められている。将来は、市民参加型の測定に移行することも考慮に入れて、安全で容易な測定方法も合わせて検討する方針となている。また、湧水量の通年測定も行い、季節変動も調査することになっている。

全体会は、平成26年3月下旬に開催されることになった。

第7期の「野川流域連絡会」委員募集が、締切平成26年4月11日で行われる。任期は2年間である。詳しい募集要領は、平成26年3月上旬発行の区市の広報に掲載される予定である。 |

|

|

|

| 2013年12月13日(金) |

| 市民大学「環境革命の時代に」 |

|

今日午前中の三鷹市社会教育会館主催の市民大学総合コースでは、東京都市大学環境学部教授涌井史郎先生の「環境革命の時代に」の講義を聞いた。日曜日朝のTBSの番組サンデイ・モーニングによく出演されている。

記憶に止まった言葉は、

・「自然と共生する世界」「自然を守れば、自然が守ってくれる」「自然が時間を創造するライフスタイルに転換」するということが大切な時代になっている。

・「いなす」ということが大切! すなわち逆らわない、言い分をとりあえず聞いておく、そして「うっちゃる」という知恵を生かす。

・「山は海の恋人、川は仲人」「里山と同じく、里川や里海を人がかかわって手を入れる」

先生は、TV番組「裏タモリ」の言いだしっぺのようだ。「ゆっくり歩いていると、見えてくるものが多い」と。

三鷹にもいいところがたくさんあるので、「裏タモリ」に是非取り上げてほしものだ!

|

|

|

|

| 2013年12月12日(木) |

| 昨日の野川のフィールドワークとなっとく部会 |

| 昨日午後、野川流域連絡会なっとく部会で、第3回、野川のフィールドワークを実施しました。委員など15名が、野川の新前橋に集合して、野川の最上流部まで、約2kmを歩き、野川の調査を行いました。調査は、野川の生きもの、湧水などの状況について調べ、都立国分寺公園管理事務所の部屋をお借りして、河川情報図の作成を行いました。

また、夜は、北多摩南部建設事務所で、第3回なっとく部会が開催されました。

主な議題は、①なっとく流量測定結果、②河川情報図作成のためのフィールドワークについてでした。

なっとく流量測定も、これまで平成18年12月から、8年間、27回行っており、そろそろどうまとめるかを考える時期になっていると感じています。

河川情報図のデータを、もっと有効に使うことを真剣に考えることが必要だと感じています。

|

|

|

|

| 2013年12月12日(木) |

| 野川のゴイサギ幼鳥 |

昼前、野川でゴイサギが、オギの中に、じっとしている姿を見かけました。

他にも、カワセミ、ダイサギ、コサギ、アオサギもいました。

ゴイサギ幼鳥 ゴイサギ幼鳥

ゴイサギ幼鳥 ゴイサギ幼鳥

カワセミ カワセミ

ダイサギ ダイサギ

コサギ コサギ

アオサギ アオサギ |

|

|

|

| 2013年12月10日(火) |

| 古本の処分 |

| 年末大掃除の一環として、昔読んで、いらなくなっている本の処分をした。氷山の一角に過ぎないが、段ボール3箱を、ブックオフに引き取って頂くようにお願いした。段ボールもJ-マートで、もらってきた。 |

|

|

|

| 2013年12月9日(月) |

| 野川のカワセミとオオバン |

昼前、野川で2回カワセミを見かけました。♀と♂です。♀も♂も、目の前で、ダイビングして、獲物の小魚をゲットしました。

野川に、珍しく、オオバンが2羽いました。たぶん近くの池から移動してきたものと思います。

その他、セグロセキレイ、ハクセキレイ、コガモ、マガモ、オナガガモも見かけました。 ヒメガマが、穂から種を飛ばしていました。

カワセミ♀ カワセミ♀

カワセミ♂ カワセミ♂

オオバン オオバン

セグロセキレイ セグロセキレイ

ハクセキレイ ハクセキレイ

コガモ♀ コガモ♀

マガモ♂ マガモ♂

オナガガモ♂ オナガガモ♂

|

|

|

|

| 2013年12月8日(日) |

| 皇居東御苑見学 |

今日は、9時の開門と同時に大手門から入り、皇居東御苑の見学をしました。ガイドは、東京農業大学教授濱野周泰先生。昨日の緑のボランティア講座に引き続き、今日も、緑のボランティアの研修会ということで、お教えいただきました。

ケヤキの樹形、イチョウの葉脈、タブの葉、黒松、茶ノ木の深い根、オガタマの木などなどについて。オオモミジの紅葉が特にきれいでした。

イチョウ イチョウ

ケヤキ ケヤキ

オオモミジ オオモミジ

コブハクチョウ コブハクチョウ

センリョウ センリョウ

サザンカ サザンカ

オガタマ オガタマ |

|

|

|

| 2013年12月7日(土) |

| 緑のボランティア講座第3日目 |

今日、国立天文台構内のコスモス会館と竹林を使わせていただいて、花と緑のまち三鷹創造協会主催の緑のボランティア講座第3日目が行われた。

講師は、東京農業大学教授濱野周泰先生、午前中の講義は「竹林の管理と育成」、午後は竹林での除伐の実習で、受講生たち約20名、それに私たち講座のOB約15名も実習の支援を行い、スタッフも含めると総勢約40名が参加した。

|

|

|

|

| 2013年12月6日(金) |

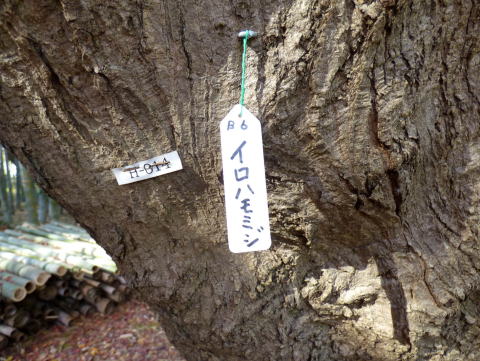

| 国立天文台竹林のイロハモミジ |

国立天文台構内では、今、イチョウとモミジの紅葉が美しい。ボランティアをしている七中前の竹林には、イロハモミジの木が数本ある。少し早く紅葉したもの、今紅葉の真っただ中といろいろな木がある。竹林の木約50本に名札を付けた。1本1本識別して、世話をしていくためである。

竹林への道 竹林への道

イロハモミジ イロハモミジ

名札 名札

イロハモミジ イロハモミジ

イロハモミジ イロハモミジ

ビワの花も咲きだした。

ビワの花 ビワの花

構内の星と森と絵本の家の庭では、カワラナデシコの花が、まだ咲いていた。

カワラナデシコ カワラナデシコ |

|

|

|

| 2013年12月5日(木) |

| 国分寺市お鷹の道を歩く |

国分寺駅南口を出て、都立武蔵国分寺公園、国分寺薬師堂、国分寺仁王門、国分寺・万葉植物園、真姿の池湧水群、お鷹の道を不動橋に、市内を鞍尾根橋まで歩き、その後野川沿いに小金井新橋まで、最後は、府自動車試験場前からバスで三鷹に帰ってきました。

真姿の池湧水群 真姿の池湧水群

お鷹の道で野菜を洗う お鷹の道で野菜を洗う

お鷹の道の白い花カラー お鷹の道の白い花カラー

お鷹の道の紅葉 お鷹の道の紅葉

|

|

|

|

| 2013年12月3日(火) |

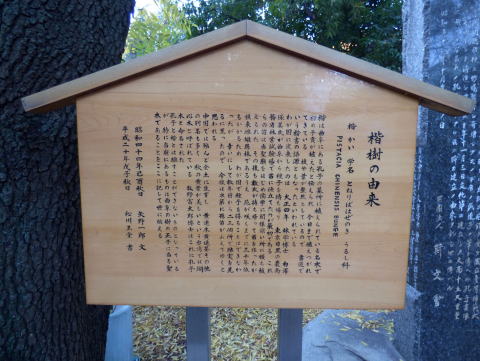

| 湯島聖堂のカイノキ |

今日は、御茶ノ水の病院まで、歯のクリニックに出かけた。帰りに湯島聖堂のカイノキを見てきた。この木は、中国の孔子の墓所に植えられている名木であるが、種を日本に持ち帰り、苗に育てたものを、湯島聖堂に植えてある。また、湯島聖堂にも孔子の像がある。

カイノキは、ウルシ科の落葉喬木で、中国では、楷木と呼ばれ、和名は「トネリバハゼノキ」といい、実をつけるまでに20年もかかり、発芽率は低いが、成長力は大きく、樹齢は700年にも達し、樹高は30mになるそうです。現在、日本では非常に少ない木として珍重されているそうです。

カイノキ カイノキ

カイノキ カイノキ

由来 由来 |

|

|

|

| 2013年12月2日(月) |

| フジバカマの芽生え状況(1ヶ月後) |

セルポットに、11月2日に種を蒔いたフジバカマと11月5日に種を蒔いたカワラナデシコの種ですが、それぞれ双葉の後にすでに本葉が出初めています。

発芽率は、フジバカマ46%(90/196)、カワラナデシコは92%(90/98)となり、寒い時ですが着実にそれなりに成長を続けているようです。

このまま進めば、春にはかなりの数の苗が出来そうです。

フジバカマの双葉・本葉 フジバカマの双葉・本葉

|

|

|

|

| 2013年12月1日(日) |

| 緑のボランティア講座 |

花と緑のまち三鷹創造協会主催の第10期緑のボランティア講座が、11月9日から1月25日にかけて6回行われる。

昨日、第2回講座が「木の剪定」をテーマに、ルーテル大学をお借りして実施され、私も講座のOBとして講座のお手伝いを行いました。昨日は、受講生、OB、スタッフなど総勢で約30名が参加しました。

講師は東京農業大学教授で、花と緑のまち三鷹創造協会理事長の濱野周泰先生で、「緑の基礎知識・緑化技術などを身に付け、身近な緑を守り、増やしたい」「緑との上手な付き合い方を知りたい」などの希望を満たすために平成16年度から開講され、今年で10年目となります。

今年の講座は

1植物の基礎知識

2樹木の剪定

3竹林の管理と育成

4樹木観察の意義と育成

5雑木林の管理と育成

6雑木林と人間の生活

をテーマに、6回あり、午前中は講義、午後は実習となっています。

毎年、約10~20名の受講者があり、修了生が約150名ほどになっています。修了生は、平成23年度からは国立天文台の竹林管理活動、平成25年度からは大沢崖線緑地の管理活動を行っています。

|

|

|

|

| 2013年11月30日(土) |

| 冬季野川の生きもの観察会 ( 1/19 ) |

私が委員をしている野川流域連絡会・生き物分科会では、平成26年1月19日(日)午前10時から正午まで、野川公園内の湧水を活用して作った小川の生きもの観察会と小川の補修作業を行います。

*主催:野川流域連絡会・生きもの分科会

*日時:平成26年1月19日(日)午前10時から正午まで

*募集人員:申込順 先着30人(小学生3年生以下は保護者同伴)

*雨天中止

*集合場所:野川公園自然観察センター前

*費用:100円(保険料など)、中学生以下は無料

*申込み:12月5日(木)~19日(木)の平日午前9時から午後5時に東京都北多摩南部建設事務所工事二課工務係、鈴木、武田 電話042-330-1845へ

宜しくお願いいたします。

|

|

|

|

| 2013年11月29日(金) |

| 三鷹市社会教育会館のつどい(12/7 & 8) |

12月7日(土)と8日(日)、第45回三鷹市社会教育会館の「つどい」が開催される。日頃社会会館を利用している市民グループが中心になって、展示、販売、演技発表と多彩な活動の「つどい」を行う。

私は、三鷹市社会教育会館が開催する「市民大学総合コース」で、この数年間お世話になっています。今年は、主任講師浜矩子教授の「世界に生きる日本の処方箋 ~政治経済の視点で~」を受講しております。この市民大学は、「学習の主体は市民にある」という命題を掲げ、市民自らが主体となって自主的に、5つあるのコーステーマを決め、各テーマの主任講師を決め、市民、主任講師、担当職員で1コース、年30回の講座のカリキュラムを作成していくという素晴らしい伝統が40年以上も続いている。自分たちの企画した講座の受講料が無料というのがなによりもうれしい。

今日は、自主学習で、受講生30名が3つのグループに分かれ、「つどい」に掲示する展示物を議論して作成した。テーマは、①アベノミックスの光と影、②消費税と財政再建、③激動するアジアにおける日本の外交・安全保障であった。内容は、重いが、皆大変熱心で、楽しい議論が楽しめた。

|

|

|

|

| 2013年11月28日(木) |

| 多摩川で鳥見 |

今日は、午前中、野川公園のボランティア仲間と、多摩川大丸堰付近で鳥見をしました。

ミサゴ、トビ、イソシギ、イカルチドリなどの姿がありました。思っていたほど寒くなく、気持ちがいい時間を過ごせました。

ミサゴ ミサゴ

トビ トビ

イソシギ イソシギ

|

|

|

|

| 2013年11月27日(水) |

| 樹木に名札づけ |

ボランティアをしている国立天文台構内の(第7中学校前)竹林の中にある大きな樹木にも、光が当たり生き返ることを願って、大きな樹木の周囲の竹を優先的に伐採してきた。そのかいあって、一部の樹木は、元気を取り戻してきた。大きな木には、ケヤキの他に、イロハモミジ、コブシ、エノキ、ホウノキなどもある。管理しやすいように竹林の中の樹木に番号をつけ、配置図を作り、名札もつけ始めている。全部で50本程がその対象になる。

イロハモミジの木も、その一つである。日が当たる枝は、今すっかり紅葉してきた。

イロハモミジ イロハモミジ

名札づけ 名札づけ

|

|

|

|

| 2013年11月26日(火) |

| 野川のバン |

最近野川でバンの姿をよく見かける。今日は、オスとメスの2羽がいた。まだ少し幼いように見える。近くには、カルガモ、マガモ、アオサギの姿もあった。バンにとっても野川は住みやす環境となっているようだ。

バン♂、 バン♂、

バン♀、 バン♀、

バン♂ バン♂

|

|

|

|

| 2013年11月25日(月) |

| 国際基督教大学構内のイチョウ |

昼前、国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館に「野川遺跡」の出土品の展示を見に行った。でも、残念ながら、来年の1月6日までは、閉館だった。学食で、カレーとライスとサラダと味噌汁をいただくことにした。

昼食後、本館の前のイチョウを思い出して、見学させていただいた。今年はまだ、見ごろには少し早いようだった。でも、本館前の(バカ山?)広場の西側には、立派なイチョウの木があり、枝ぶりがよく、すっかり黄色く色づいていて、見ごたえがあった。

イチョウ イチョウ

イチョウ イチョウ

イチョウ イチョウ

構内のいろいろなところで、カエデが鮮やかに紅葉していた。

|

|

|

|

| 2013年11月24日(日) |

| 神代植物公園のサザンカ |

神代植物園では、今サザンカが咲いている。

サザンカ(山茶花)は、ツバキ科の常緑広葉樹、花の少ない10月から2月ごろに咲いて、楽しませてくれる。日本が原産地で、多くの園芸品種がある。

写真は3種の園芸品種です。(名前)がついています。ほかにもまだたくさんに品種が見られます。(カンツバキ群は、サザンカとツバキの交雑園芸品種です。)...

サザンカ:サザンカ群(大空) サザンカ:サザンカ群(大空)

サザンカ:サザンカ群(大空) サザンカ:サザンカ群(大空)

サザンカ:サザンカ群(夕日 サザンカ:サザンカ群(夕日

サザンカ:サザンカ群(夕日) サザンカ:サザンカ群(夕日)

サザンカ:カンツバキ群(敷島) サザンカ:カンツバキ群(敷島)

サザンカ:カンツバキ群(敷島) サザンカ:カンツバキ群(敷島)

|

|

|

|

| 2013年11月24日(日) |

| 野川のカワセミ |

野川を歩くと必ずカワセミに会える。今日も、飛橋上流でカワセミの姿を見かけた。橋の上からはよく見えるが、水辺の道からは、見えにくいところであった。

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

|

|

|

|

| 2013年11月21日(木) |

| 旧石器時代の遺跡:野川遺跡 |

野川公園の湧水広場では、国際基督教大学構内の国分寺崖線から湧き出る湧水が流れ、くぬぎ橋のすぐ下流で野川に注いでる。今日は、この湧水量の測定をした。

この湧水広場の対岸の東八道路と野川に挟まれた場所には旧石器時代の遺跡・「野川遺跡」があり、1970年6月から9月の間、約3500m2の大規模な発掘調査が行われたが、すぐに埋め戻されて、現在は、何の標識もないので、知る人だけが知っている、一般には知られていない場所である。わたくしも、最近になって小田静夫著「新しい旧石器時代の出発点 野川遺跡」読んで、その中の写真から、この辺であることを初めて知った。

約29、000年から28、000年前にこの野川遺跡に旧石器人が登場している。野川遺跡の横には、すでに野川が流れていたであろうし、現在も野川が流れている。何げなく歩いている湧水広場付近で、約29、000年前の旧石器時代に人々が、すでにすんでいたと思うと、不思議な気持ちになる。

下流から上流のくぬぎ橋を見る。左側の少し高いところに野川遺跡がある。 下流から上流のくぬぎ橋を見る。左側の少し高いところに野川遺跡がある。

くぬぎ橋から、野川の下流を見る。写真には写っていませんが右側に野川遺跡がある。 くぬぎ橋から、野川の下流を見る。写真には写っていませんが右側に野川遺跡がある。

|

|

|

|

| 2013年11月20日(水) |

| 武蔵野公園の秋の風景 |

今、武蔵野公園の中を流れる野川のやまべ橋右岸付近の紅葉が美しい。

|

|

|

|

| 2013年11月19日(火) |

| 野川の流量測定(11月) |

今日は、お天気も良く、午前中3時間ほどをかけて、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。この測定は、平成22年1月から、毎月一回実施している。

今日測定した11月の流量は、先月10月の流量の約8割であった。10月には、野川の流量は、私が測定している平成22年1月から一番多い値であったが、今月は少し減少した。それでも、まだ高いレベルを維持している。これぐらいの流量がいつもあるといいのだが・・・

。

野川で流量測定をしていると、「何をしているのですか?」とよく聞かれる。今日も4回聞かれた。野川流量の測定をしてる旨話すと、大概「ご苦労様」の言葉が返ってくる。

富士見大橋下流での流量測定の様子 富士見大橋下流での流量測定の様子

大沢橋で測定を終わったとき、近くでカワセミの声が聞こえた。急いでカメラを出して、対岸にいたカワセミを撮影した。

カワセミ♂ カワセミ♂

|

|

|

|

|

|

| 2013年11月16日(土) |

| 自生のフジバカマとカワラナデシコの芽生え |

自宅のセルポットに、11月2日に野川自生のフジバカマの種を蒔き、11月5日に多摩川自生のカワラナデシコの種を蒔いたが、少し前から芽を出してきた。今はまだ二葉の状況である。使用したセルポットは、4cmx4cmのセルが、49個ついている。土は、フジミの種まき育苗培土を使用。芽生えの様子は、フジバカマが、6/147、カワラナデシコが57/98の芽生えである。フジバカマは出足が遅く心配だが、カワラナデシコは順調に芽を出しているようだ。

セルポットは、昼間は、日当たりがいいところにおき、夜間は、冷えないように家の中に入れている。苗がうまく育てば、フジバカマは、(中研)の庭園に、カワラナデシコは、国立天文台構内にある三鷹市の星と森と絵本の家の庭に、お嫁に出す予定です。育つのが、気ががりだが、楽しみでもあります。

写真は、フジバカマ、カワラナデシコ、使用しているセルポットです。

フジバカマの芽生え フジバカマの芽生え

カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え

塩用したセルポット 塩用したセルポット

|

|

|

|

| 2013年11月13日(水) |

| 富士山がきれいに見えました! |

今日は、国分寺崖線の上から、今年初めて、富士山がきれいにみえた。見た場所は、国立天文台構内の竹林である。

|

|

|

|

| 2013年11月11日(月) |

| 野川でツグミを初見! |

今日、野川の水辺で、今年初めてツグミを見た。水浴びをしていた。ツグミは、夏にシベリアで繁殖し、冬になると南の国に移動する。日本にも越冬するために渡ってくる。日本では冬鳥である。

ツグミ ツグミ

ツグミ ツグミ

|

|

|

|

| 2013年11月10日(日) |

| 昨日の緑のボランティア活動@国立天文台竹林(三鷹市第7中学校前) |

| 昨日の午後、花と緑のまち三鷹創造協会緑のボランティアの仲間18名と、国立天文台構内の竹林(三鷹市第7中学校前)で、竹林の管理活動を行った。夏休みと雨での中止もあって、しばらくぶりの活動であり、みんな元気に頑張った。この竹林は、2年半ほど前から、仲間とボランティア活動で、生え過ぎた孟宗竹を間引いてきたので、やっと竹林に光が入るようになってきた。明るくなった竹林の一部で、ホトトギスの花が咲いてくれた。近く本格的な植物調査を行いたいと思います。 |

|

|

|

| 2013年11月6日(水) |

| 野川でジョウビタキを初見 |

今日は、今年初めてジョウビタキを確認した。野川で、「ヒッ、ヒッ」という泣き声を聞き、周囲をよくよく見ると少し離れた電線にジョウビタキのオスがとまっていた。冬鳥で北の国から飛来して、春にまた北の国に帰っていく。ほほスズメぐらいの大きさ。オスはお腹が橙色で、頭が白い。

|

|

|

|

| 2013年11月6日(水) |

| ホトトギスの花@国立天文台の竹林(三鷹市立第7中学校前) |

仲間とボランティアで、竹林の密度管理活動を行っている国立天文台の竹林に、初めてホトトギスの花が咲いた。ホトトギスの名前は、花にある斑点が、野鳥のホトトギスの胸の斑点に似ていることに由来するそうである。この竹林は、2年半ほど前から、仲間とボランティア活動で、生え過ぎた孟宗竹を間引いてきたので、やっと竹林に光が入るようになった。今年の春には、久しぶりにツバキの花が咲き、秋にホトトギスの花も咲いてくれました。うれしいことです。

|

|

|

|

| 2013年11月5日(火) |

| まゆみの赤い種 |

まゆみはニシキギ科の落葉低木です。今の季節、淡紅色の果実が裂け、中に赤い種が見える。今日、武蔵野の森公園で撮影。

|

|

|

|

| 2013年11月4日(月) |

| カワラノギク@神代植物公園植物多様性センター |

カワラノギクは、もともと関東地方と東海地方の一部の河川に分布していましたが、現在は、鬼怒川、多摩川、相模川でわずかに生育が確認されているだけとなっているそうです。種子には冠毛があり、風で散布され、翌年の春に芽を出すが、野生のものはロゼットで2年から4年は過ごしてから花を咲かせます。草丈が低いロゼットで数年間を過ごすカワラノギクは、周りに草丈の高い植物が繁ると生育に必要な光を十分受けることができなくなり、枯れてしまうそうです。近年、カワラノギクの生育に適した河原が少なくなり、今ではカワラノギクもわずかになってしまいました。

カワラノギク カワラノギク

カワラノギク カワラノギク |

|

|

|

| 2013年11月4日(月) |

| 日記の更新について |

最近は、毎日更新が義務のような感じになっていて、追われて書いていました。

これからは、毎日更新にこだわらず、書きたい気持ちになった時にだけ、書くことにします。

よろしくお願いします。 |

|

|

|

| 2013年11月3日(日) |

| ICU FESTVAL 2013 |

毎年楽しみにしているICU祭りが、昨日と今日の2日間、行われた。今日の昼前に行ってきました。さすがに若い人が多いが、私のようなものが見に行っても、違和感はない。たくさんのテントで、焼きそば、焼き鳥、餃子、ジュースなどなどを売っている。わたくしは、今年は、焼うどん300円を買ってみた。本館の中では、いろいろと見どころはあるが、私は、音楽のカッフエを回り、楽しんだ。Classic

Café、JAZ CaféとIrish Café の3か所であった。

Classic Cafe Classic Cafe

JAZ Cafe JAZ Cafe

|

|

|

|

| 2013年11月2日(土) |

| バラ@神代植物公園 |

神代植物公園では、11月4日(月・祝)まで、秋のバラフエスタが開催されています。今年は、Mr.Roseと呼ばれる鈴木省三の生誕100年で、鈴木省三が、作出したバラが分り易く表示されています。神代植物公園では、鈴木の作出した新品種130の内、約30品種が植栽されています。昨日は、そのうちかがやき、星光、夕霧、朝雲の写真を撮ってきました。

かがやき かがやき

星光 星光

夕霧 夕霧

朝雲 朝雲

|

|

|

|

| 2013年11月1日(金) |

| 今日の野川の野鳥 |

午後の野川では、セキレイ3種を見かけた。キセキレイ、セグロセキレイとハクセキレイである。キセキレイは、秋から冬にかけて、見ることが多い。

キセキレイ キセキレイ

セグロセキレイ セグロセキレイ

ハクセキレイ ハクセキレイ

オナガガモも徐々に数が増えてきている。今日は7羽を見かけた。マガモもしっかり冬羽に変わってきている。

オナガガモ7羽 オナガガモ7羽

マガモ マガモ

アオサギ、カルガモ、カワセミは、いつも見かける。今日もバンの若の姿を、ちょっとだけであるが、見かけた。まだ野川にいるようだ。

アオサギ アオサギ |

|

|

|

| 2013年11月1日(金) |

| 市民大学「ジェンダー平等から『国のかたち』を考える~女性が担う日本の未来~」 |

今日午前中、三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「日本の処方箋」では、法政大学法学部政治学科教授 衛藤幹子さんの「ジェンダー平等から『国のかたち』を考える~女性が担う日本の未来~」と題する講義があった。

私は、この講義で、ジェンダー・クオータという言葉を初めて知った。クオータとは、割当ということである。勿論、今日の主題は、政治的ジエンダー・クオータ(女性の政治的代表を議会に送り出す(すなわち女性議員を増やす)ための方法)である。日本も米国も、これを導入していないとのこと。

女性国会議員比率は、日本は約8%で、順位は123位と低い。米国も約20%で、順位は80位と高くない。

北欧が高い。

なぜ、日本で、女性議員を増やす必要があるのかについて、衛藤教授は、①社会公正、②女子利益、③女性の視点の注入、④民主主義の発展、⑤国益に貢献(少子化で人材が不足しており、優秀な女性を活用しない手ははい!)と説かれた。 |

|

|

|

| 2013年10月31日(木) |

| 吉祥寺「梅の花」でお昼の会食 |

今日のお昼、第2のお勤めでの同僚の方と、二人で会食をした。場所は、吉祥寺の「梅の花」で、今日まで特別にサービス期間となっていたコース料理「梅の花膳 極」を味わった。湯葉煮、引上げ湯葉、生麩田楽、湯葉揚げ、湯葉吸い物など湯葉の料理の他にも、たくさんの料理が出てきた。白ワインのいただきながらのよもやま話は、大変楽しい、ひと時でした。

「東京オリンピックは、生きて、見たい」と気持ちが一致した。

|

|

|

|

| 2013年10月30日(水) |

| バンの若鳥@野川 |

今日、野川で、珍しく、バンの若鳥を1羽見かけました。近くの武蔵野の森公園の修景池では、よくバンが子育てをしています。推測ですが、バンの若鳥も独り立ちの時期になり、親から離れて自分の生活ができる場所を探しているのかもしれない。 それとも、たまたま近くの野川に遊びに来ているだけか? 私にはよくわかりません。

バンの若鳥 バンの若鳥

バンの若鳥 バンの若鳥

|

|

|

|

| 2013年10月30日(水) |

| 野川の流量測定(10月) |

午前中、遅まきながら、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。この測定は、平成22年1月から、毎月一回実施している。

今日測定した10月の流量は、先月9月の測定値の約3倍であった。先日の雨も影響したのか、野川の流量も増え、今の流量は、多かった昨年の6月より多く、私が測定している平成22年1月から一番多い値である。これぐらいの流量がいつもあるといいのだが・・・

野川の飛橋上流での測定の様子 野川の飛橋上流での測定の様子

|

|

|

|

| 2013年10月29日(火) |

| 雨の中、道路の雨水貯留浸透施設の工事 |

今日、雨の中、近所の道路では、道路の雨水貯留浸透施設の工事がおこなわれていた。聞いてみると容量が300立方メートルほどの雨水貯留浸透施設のようだ。結構大きい。これまでは、住宅の屋根の雨水を集めて地下に浸透する施設の工事が、市の助成制度で実施されていいるが、道路に振る雨を集めて地下に浸透する施設の工事も、少しずつ進められるようになってきている。お金も掛かるが、地下水の涵養には、大変役立つものである。こんなのがたくさんできるといいが・・・

工事の看板 工事の看板

工事の様子 工事の様子

|

|

|

|

| 2013年10月28日(月) |

| 秋の野川の風景 |

今日も快晴。野川には、いろいろな人が出て、楽しんでいる。

野川のフジバカマには、種がたくさんついていた。そろそろ風で飛んでいく時期になっている。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマの種 フジバカマの種

桜橋の上で、草刈の業者に会った。作業後の証拠写真を撮っているところだそうだ。クヌギ橋で、道を聞かれた。聞くとこれから、野川最下流の二子玉川まで歩くとのこと。湧水広場では、小学生たちが、昆虫採集をしていた。富士見大橋の下流で、ジュズダマの実を集めている人がいた。この辺は、ジュズダマがいっぱい生えている。今が収穫の時期である。

相曽浦橋下流で、子供たちが集まっていた。聞くと幼稚園児だそうである。高水敷にシートを広げて、これから休憩時間をとるようだ。

幼稚園児たち 幼稚園児たち

相曽浦橋から下流を見る 相曽浦橋から下流を見る

下流の榛沢橋付近では、別の業者が最後の草刈を行っていた。野川の高水敷も草刈後の今が歩きやすく、ウオーキングには、最適な環境である。多くの人に親しまれている野川を大切にしていきたものである。

御塔坂橋の近くにアオサギがいた。じっと水面を見つめている。

アオサギ アオサギ

|

|

|

|

| 2013年10月27日(日) |

| 野川を下り、二子玉川まで歩きました。 |

いいお天気になったので、久しぶりに野川を下り、飛橋から二子玉川まで歩いた。 片道約25000歩であった。

野川では、そろそろ冬鳥を見かけるようになってきた。オナガガモを2度見た。上流の飛橋すぐ近くと、中流の箕和田橋近くであった。だいぶ冬羽になってきていた。マガモも見かけた。やはり箕和田橋近くであった。コガモは、大沢橋下流で2羽と箕和田橋下流で15羽を見かけた。その他は、普段見ているカワセミ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワウ、カルガモなどであった。

オナガガモ オナガガモ

コガモ コガモ

マガモ マガモ

カワウを追うコサギ カワウを追うコサギ

下流の吉沢橋と兵庫橋の間で、多摩川の河川敷の広いグランドが見えてきて、多摩川も少し姿を見せた。野川は兵庫橋の下流で、多摩川に合流する。

野川と多摩川河川敷のグランド 野川と多摩川河川敷のグランド

二子玉川の高島屋の前で、調布駅行きの小田急バスに乗り、帰ってきた。

|

|

|

|

| 2013年10月26日(土) |

| 雨宿り |

今日、天気予報では、午後から晴れとなっていた。昼頃雨もやんだので、そろそろ晴れてくるかと思って自転車で電気店にプリンターのカートリッジを買いに行って、いったん帰ってから野川に行こうと思っていた。ところが買い物をしている間に、雨が降り出した。そんなに長くはないと思えたので、近くのコーヒー店で雨宿りをした。なかなかやまないので、1時間ほどお店にいて、いろいろなことをゆっくり考える時間ができた。

物事には潮時がある。引き潮の時の身の処し方が難しい。最近、毎年の人間ドックの身長のデーターを調べてみると、少しずつではあるが、年々確実に、右下がりに減少している。体重は、増えたり減ったりであるが、身長は別だ。体が小さくなってきているのだ。この数年間、いろいろのことに手を出し、活動範囲を広げてきたが、これからは縮小することが必要なようだ。何を残すかが、考えどころである。

やっと雨がやんだので、家に帰って、天気予報を見ると、いつの間にか天気予報が変わっていて、今日は晴れ間が出ないようだ。

|

|

|

|

| 2013年10月25日(金) |

| 雨の日は、自宅で疲れ休め。 |

今日は、雨も降っていたのと、昨日、野川で、草刈りを2時間半も行ったので、老骨には厳しかったようで、朝から疲労感があった。申し訳ないが市民大学の自主学習はお休みにして、自宅で疲れ休めをすることにした。無理は禁物で、体の調子にあわせて、過ごすのが第一である。午前中は、大リーグ・ワールドシリースを見て、午後は、床屋に出かけて、頭もさっぱりして、疲れ休めになった。

|

|

|

|

| 2013年10月24日(木) |

| シュウメイギク(秋明菊) |

名前にキクの文字がつくが、キクの仲間ではなく、アネモネの仲間だそうだ。花の色は、この写真では赤紫色であるが、近年交配種が多く作出されている。昔、中国から入ってきた帰化植物で、秋牡丹とも呼ばれる。多年草。今朝、野川公園自然観察園で撮影。

シュウメイギク シュウメイギク |

|

|

|

| 2013年10月23日(水) |

| 野川にコガモが来ました。 |

今日、野川の大沢橋下流で、コガモ6羽の姿を見かけました。今年は、私は見るのは、今日が初めてです。この時期、コガモのオスは、エクリプスと呼ばれる地味な羽をしていて、メスと見分けがつきにくい。12月ごろから、オスは、生殖期の派手な羽に変わるので、よくわかります。三つ目の(2月ごろの)写真のようになります。

コガモ コガモ

コガモ6羽 コガモ6羽

参考 コガモのオス(手前)とメス 2007年2月撮影 参考 コガモのオス(手前)とメス 2007年2月撮影 |

|

|

|

| 2013年10月22日(火) |

| 御茶ノ水まで人間ドックに |

今日は、人間ドックを受診するために、御茶ノ水にある病院まで行ってきました。元勤めていた会社の病院で、私の長いあいだの色々なデーターが、全てこの病院にあり、会社を退職した後も、この病院に通っています。今日は、年一回の人間ドックを受診しました。基本検査では、苦しい胃カメラの検査も受けました。保険は効かず、全て自費負担です。オプション検査として、直腸肛門鏡、前立腺検査を受けました。脳ドックの検査も、お金がかかりますが、希望すれば受診できます。

最後に、血液検査の結果を元に、医師との面談がありましたが、新たな、大きな問題はありませんでした。詳しい結果は、約1ヶ月後に頂けます。

帰道に上野の不忍池に立ち寄りました。オナガガモがたくさんいました。すでに冬羽に変わっていました。

オナガガモ♂ オナガガモ♂

|

|

|

|

| 2013年10月21日(月) |

| 野川の一斉流量測定 |

今日は、野川の富士見大橋、飛橋、大沢橋の3箇所で、流量調査を行った。野川流域連絡会なっとく部会では、年4回、野川の流域全体で、委員が分担して、野川の流量を測定している。今回が、28回目であり、7年ほど前から実施していることになる。今日は、東京都の職員と二人で、協力して、測定を行った。昨日雨が降ったこともあり、流量は多かった。いつもこれくらいの流量があれば、いいのだが・・・

|

|

|

|

| 2013年10月20日(日) |

| 昨日の三鷹・星と宇宙の日 |

18日19日に国立天文台では、三鷹・星と宇宙の日が催されて、構内の施設が一般公開され、たくさんの家族ずれが訪れた。すばる棟、ALMA棟、開発棟、東京大学天文学教育センター、太陽フレア望遠鏡など普段の見学コースには含まれない施設が、公開されており、大変興味深かった。構内の三鷹市星と森と絵本の家も秋祭り2013が19日に開催されていた。これらはいずれもスタンプラリーのポイントにはいっており、多くの人が見学されていた。コスモス会館の食堂も中に入るのは初めてで、今日は一般に開放されていたので、コーヒとケーキで少し休憩させて頂いた。コスモス会館の出口で売っていた「宇宙のいま」DVD2枚と、ちくま新書「ALMA電波望遠鏡」を、つい衝動買いしてしまった。

見学コースの中では、私は、特にALMA電波望遠鏡と太陽フレア望遠鏡に関心をおぼえた。ALMA望遠鏡に使われるSISのセンサーは、詳しく説明を聞いた。昔半導体で見つかったトンネル効果のようなものを利用しているようだった。太陽フレア望遠鏡は、天文台構内の西北部にあり、緑のボランティア活動で7中前の竹林の密度管理活動を行っているところから一番近く、遠くからではあるがよくみている施設である。でも勝手に近寄れない場所なので、始めて近くでみることができた。説明で、毎日使われている、現役の施設であることを始めて知った。樹形のいい桜の大木も近くに見えていた。最後に、地元の大沢住協のテントがあり、焼きたての焼きとりを買って帰った。

|

|

|

|

| 2013年10月19日(土) |

| 市民大学公開講座「井の頭公園の生き物たちの現状と環境保全」 |

今日午前中、三鷹市社会教育会館では、井の頭かんさつ会代表田中利秋さんを講師に迎え、市民大学公開講座「井の頭公園の生き物たちの現状と環境保全」が実施された。講師の田中利秋さんは、2005年から、仲間3人で井の頭かんさつ会を立ち上げ、ほぼ毎月、井の頭公園付近で自然観察会を実施してこられ、これまでで100回を越す観察会となている。今ではメンバーは12名となり、サポーターを含めると30名ほどの仲間と一緒に井の頭公園の環境保全活動をされている。自然観察会の他にも、野鳥などへ「えさやり禁止」や外来生物(ブルーギルとブラックバス)の駆除にも長年取り組んで来られた方である。とりわけ、カイツブリの個体識別法を工夫して、カイツブリの子育ての様子を詳しく観察されており、その結果では、井の頭池が、年とともにカイツブリの繁殖にふさわしくない環境となってしまっていることを説得性のあるデーターで説明された。

井の頭公園外来生物協議会での協議で、市民参加の「かいぼり」を2013年冬、2015年、2017年の3回実施することにこぎつけ、在来種の生き物が、井の頭公園の池で生きることができるような環境に保全することに力を尽くしておられる様子の詳しい説明があった。今回の「かいぼり」では、泥を除くことは、費用がかかりすぎて出来なく、池底の天地干しとなることも説明頂いた。

最後に、気がかりなこととして、①御殿山などの雑木林の枯れ始めた木の処理の方法として、伐採してしまうのではなく、野鳥の巣になるように、立ち入りできない場所を作り、枯れ始めた木を残すといい、②シュロなどが増えてきており、実生のうちに駆除することがいい、③公園内にマリーゴールとなどの園芸種が持ち込まれることが無いようにする。持ち込むのは山野草程度に留めることがよいとの指摘をされ、講座を締めくくられた。

「かいぼり」が、狙い通りの効果を収めるためには、細心の注意が必要で、大変な事業であるが、いい効果を生むことができるように、大いに期待をして、成功を祈りたい。

|

|

|

|

| 2013年10月18日(金) |

| 高校の同窓会 |

午後、銀座4丁目のコアー10階の楼蘭で、高等学校を同期に卒業し、東京周辺に住んでいるものの第18回目の同窓会があった。出席者は23名ほど。何しろ新制の高校の第4回卒業生の集まりであり、みんないい歳となっているが、どこかに昔の面影はある。出席したものは、大変元気であるとの印象が強い。

残念ながら、世話人が段々くたびれて、次にひきうけ手がなく、長く続いたこの同窓会も、今日で一旦最後となった。仕方がない。 |

|

|

|

| 2013年10月17日(木) |

| オナガガモとヒドリガモが飛来 |

夕方、武蔵野の森公園修景池に行ったら、オナガガモ2羽とヒドリガモ約15羽がいた。いよいよ冬鳥の飛来である。他には、バン、アオサギとカルガモがいた。

オナガガモ オナガガモ

オナガガモ2羽 オナガガモ2羽

ヒドリガモ ヒドリガモ

池の近くのマユミの木には、赤い実がたくさんついていた。

マユミの実 マユミの実

マユミの木 マユミの木

|

|

|

|

| 2013年10月16日(水) |

| 台風後の野川で野鳥がすぐに活動を開始 |

朝はまだ、少し風があったが、雨がなくなったので、自転車で野川を見に行った。大沢調整池のテニスコートや奥の総合グランドにも水が溜まっていた。一時は、相当な雨が降ったようだ。

大沢調整池 大沢調整池

泉橋のすぐ上流で、急な流れを見ているアオサギの姿があった。カメラを向けたとき、一度だけであったが、ちょうど羽を広げた。流れでは、獲物は狙えないらしく、高水敷に移動していった。

アオサギ アオサギ

アオサギ アオサギ

相曽浦橋下流で、ダイサギの姿があった。野川の流れで、じっと獲物を狙っていた。

ダイサギ ダイサギ

すこし下流の飛橋上流に、湧水の吐出口にコサギがいた。そこにカワセミも飛んできた。

それぞれに獲物を探していたが、成果はなかった。

コサギ コサギ

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

流れのゆるいところには、とことどころにカルガモがいた。

カルガモ カルガモ

清水橋の付近で、カワウの姿を見かけた。さすがに、流れ早い野川の本流でも、潜水して獲物を狙っている。突然、水中で羽を広げた。どうしたのかなと思っていたら、上流に向かって飛び立っていった。

カワウ カワウ

|

|

|

|

| 2013年10月15日(火) |

| フジバカマの種を採取 |

昨日、フジバカマの種を採取した。少し乾燥しておけば、写真のような種が取れる。(写真は、参考に、昨年採取した種である。)風で広がって行くことができるように、種には羽がついている。種まき用の土にまき、毎日水をあげると10日ほどで発芽が始まる。去年は、発芽率が40%程度と悪かった。今年は、種の選別をしてみようと考えている。選別の基準がはっきりしているわけでないから、私の感覚で行うしかない。それでも、11月初旬には種をまいて、来年の春には、50株ほどの苗を育てたいと計画をしている。来年は、国分寺にある庭園にも植栽させていただくことが決まったので、しっかり作業を進めていきたいと思っている。ひと仕事であり、元気が出る。

フジバカマの種 フジバカマの種

|

|

|

|

| 2013年10月14日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(10月) |

| 午前中、5時間ほどかけて、野川に注ぐ湧水量の月1回の測定を、12ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。残念ながら、1箇所(7中崖下の左側の湧水)は、宅地建て替えで、測定できなくなった。湧水量は、水が戻ってきた先月の測定値とほぼと同じであった。近く、野川の流量を測定する予定である。

|

|

|

|

| 2013年10月13日(日) |

| 神代植物公園バラフエスター |

昨日12日(土)から、神代植物公園では秋のバラフエスターが始まった。昼過ぎにちょっと覗きに行った。バラ園は、多くの人でにぎわっていた。

バラ(デスティニー) バラ(デスティニー)

バラ(モンパルナス) バラ(モンパルナス)

バラ(オクラホマ) バラ(オクラホマ)

今日は、午後2時からバラ園テラスでバラ園コンサートが行われた。ボランティアによる、バラ園ガイドツアーも20日まで、毎日2回行われる。19日(土)には、講演会「花の香りを楽しむ」も開催される。講師は、資生堂の中村祥二さん。

ダリアも見頃で、ダリア園は人々で賑わっていた。

ダリア ダリア

宿根草園では、シオンの花にツマグロヒョウモンが、群がっていた。

シオンの花にツマグロヒョウモン シオンの花にツマグロヒョウモン

|

|

|

|

| 2013年10月12日(土) |

| 野川公園野鳥観察会(10月) |

午前中、野川公園の愛護ボランティアの会が主催する野鳥観察会が行われた。10月から翌年の4月までの7回、月一回(原則)第2土曜日の9時から12時に行われる。野川公園自然観察園、野川公園B地区、A地区と野鳥を探して歩き、最後に、自然観察センターで、今日見た鳥の確認を行う。

今日は、一般参加者約25名で、うち小学生が2名参加していた。ボランティアスタッフは9名が対応した。確認できた鳥の種類は、17種であった。カワセミ、アオゲラ、モズ、ヤマガラ、キビタキも確認できた。今日は、気温が30度ほどと高く、ついつい木陰を選んで歩くことが多かった。

終了後、来月の野鳥観察会のポスターを張り替えた。ポスターは公園に7箇所に掲示している。

11月の野鳥観察会のポスター 11月の野鳥観察会のポスター

公園内のジュウガツザクラがたくさん花をつけていた。

ジュウガツザクラ ジュウガツザクラ |

|

|

|

| 2013年10月11日(金) |

| 市民大学「地方財政の現状と課題」 |

今日の午前中、市民大学総合コースでは総務省自治財政局財政課財政計画係長高梨嘉幸さんの「地方財政の現状と課題」と題する講義が1時間ほどあり、後半の40分程は、質問の時間であった。

三鷹市の財政は、市町村全体と比較すると、地方税の割合が高く、その分地方交付税の割合が少ない。地方交付税で、財政基盤の弱い地方の財政は、財源保証・財源調整されているとのこと。

国・地方を合わせたプライマリーバランスは、2010年度でマイナス31.7兆円ある。これを2015年度(目標)では、マイナス17.1兆円に半減し、2020年度には、黒字化が目標となっている。

平成26年度の地方財政の課題としては、①地方の一般財源総額の確保と地方財政の健全化、②地方の元気づくり、③合併後の市町村の姿に対応した地方交付税の算定、④地方税に充実確保と、⑤東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等の事業費及び財源の確実な確保との説明であった。

後半は、多くの質問があったが、私も聞いてみた。「官僚は、天下りもできず、給料も下げられていて、昔と違ってきているが、若手官僚の『生きがい』は何か?」「日本は1000兆円もの借金を抱えてしまったが、誰が悪かったのか?」 一応返事を頂いたが、充分満足のいくものではなかった。誰も答えるのは難しい質問であるので仕方がない。

|

|

|

|

| 2013年10月10日(木) |

| 月例野鳥観察(10月) |

今日は、野川公園緑の愛護ボランティアの会野鳥グループの月例野鳥観察会があった。ボランティア12名が参加して、2時間半かけて、野川公園自然観察園、A地区、B地区を歩き、野鳥を観察した。この時期現れる旅鳥のエゾビタキは、既に、この付近を離れたようで、今日は姿がなかった。まだ冬鳥の季節には早く、残念ながら、鳥の種類は14種にとどまった。

歩き始めると、野川でカワセミの鳴き声がした。自然観察園の中では、鳥の姿は少なく、シジュウカラ、コゲラ、ヒヨドリと、長く水がなかった鏡池の木にカワセミがいたぐらいであった。カワセミは、ダイビングをして見せてくれたが、収穫はなかったようだ。その池は、この間まで水が枯れていた事を、カワセミは知らないようだ。

富士見大橋に下では、久しぶりにキセキレイが姿を見せてくれ、その後見たハクセキレイ、セグロセキレイとともにセキレイ科の3種類が確認できた。最後に声だけの確認であったが、モズも確認できた。

|

|

|

|

| 2013年10月9日(水) |

| 野川を歩き、神代植物園へ |

朝、野川の大沢橋すぐ下流で、カワセミの姿を見た。定位置にいて、じっと流れの中の獲物を狙っていた。写真をみていただければ、そこが定位置になっていることはうなずける。白いのは、カワセミの排泄物である。

カワセミ カワセミ

神代植物公園では、来週の12日からバラフエスタが行われる。バラ園では、すでにバラが咲いていた。盛りはこれからであるが、見に来てる人もかなりいた。今は、ダリア、キンモクセイ、パンパスグラスが見ごろである。

バラ バラ

ダリア ダリア

隣の植物多様性センターでは、ホトトギスがきれいであった。

ホトトギス ホトトギス

|

|

|

|

| 2013年10月8日(火) |

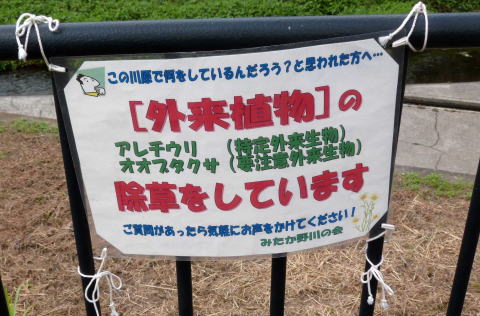

| 今日で、今年の外来植物駆除活動は終了 |

今朝、野川の①清水橋~御塔坂橋間左岸と②野水橋上流右岸の2ヶ所で、今年最後の外来植物(アレチウリなど)の除草を行った。これで、現時点では、三鷹市内の野川(富士見大橋~御塔坂橋間)の外来植物(アレチウリとオオブタクサなど)は気にならない程度に減少している。

今年は、6月末から活動を始めて、これまでで、みたか野川の会の定例活動で5回(平均的な参加者は約6名)、自主活動で18回(平均的な参加者約1名)の除草活動をおこなった。

今年の夏は特に暑かったので、大変お疲れ様でした。これで、6年目の活動が無事終了です。「継続は力なり」。来年も頑張らなければならないとの思いです。

|

|

|

|

| 2013年10月7日(月) |

| ウインドウズ8にバージョンアップ |

昨日、新しいパソコンが届いた。東芝のdynabookであるが、HDDは1Tバイトあり、ソフトのウインドウズは8にバージョンアップした。今朝から、電源を入れて、新しいパソコンの立ち上げを行っている。

やっとメールができ、ネットにつながるようになった。まだ何種類かのアプリケーションソフトのインストールがあり、操作にも慣れるまでは、まだ時間がかかりそう。でも、速度が速くて快適!

|

|

|

|

| 2013年10月6日(日) |

| カリガネソウ(雁草) |

シソ科カリガネソウ属の多年草。紫色の清楚な花をつける。和名のカリガネソウ(雁草)は、花の様子を野鳥の雁(ガン)に見立てたものと云われているが、私には、よく理解できていない。 野川公園自然観察園にて撮影。

カリガネソウ カリガネソウ

|

|

|

|

| 2013年10月6日(日) |

| ミゾソバ(溝蕎麦) |

野川では、水辺に群生するミゾソバの花が咲きはじめていた。タデ科イヌタデ属。枝先に、中心部は色が薄く、花弁の先端が薄い紅紫の小さな花が、集まってつく。和名のミゾソバ(溝蕎麦)は、よく溝に生育し、見た目がそばに似ていることにゆらいする。別名はウシノヒタイともいう。こちらは、葉の形からにようだ。これから10月中旬にかけて、花をみることができる。

ミゾソバ ミゾソバ

ミゾソバ ミゾソバ

ミゾソバ ミゾソバ

|

|

|

|

| 2013年10月5日(土) |

| 「合理的無知」 |

昨日午前中の市民大学で、権丈善一慶応義塾大学教授の講義を聞いてはじめて知ったが、政治経済学の世界では、「合理的無知」という概念があるそうだ。専門家ではない一般の人にとって、日々の健康な生活に有益な情報を得るために費やす自分の大切な時間やお金(コスト)を、例えば「公共政策」をしっかりと評価するために使う気にはなれないということのようで、云いかえれば「合理的な選択としての無知」ということだそうです。

つまり「合理的無知」は、無能だから無知なのではなく、忙しいから無知であるという意味で、 得になる行動をするという経済的人間を想定すれば、人々がその関心を「政治」など向けるのはじつは見返りが少なく、損なことになってしまうという実に困ったことだが、これが現実の一側面であることは確かなようだとの指摘だった。

権丈善一慶応義塾大学教授の講義は、「社会保障の過去・現在・未来」と題する講義でした。 |

|

|

|

| 2013年10月4日(金) |

| 野川流域雨水セミナー |

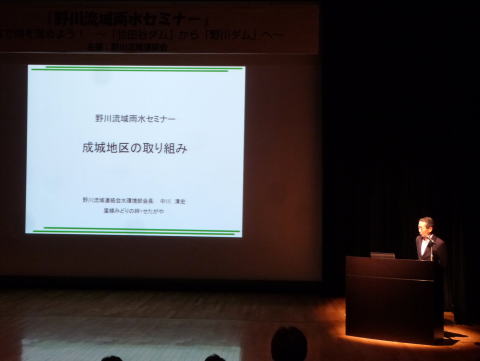

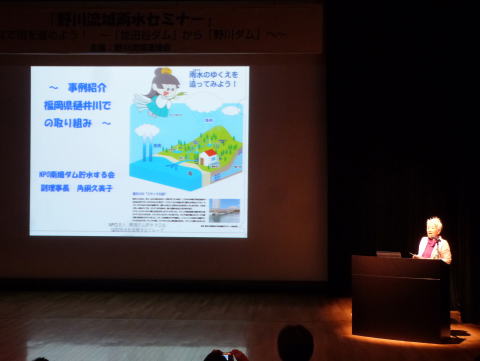

昨日の午後、世田谷区成城の「成城ホール」で、野川流域雨水セミナーが、野川流域連絡会主催で行われました。「ゲリラ豪雨」が最近多くなっています。この対応として、雨水を一時貯留して、雨水が下水道や川に急激に集中しないようにすることが治水上の効果があります。こうした取り組みは、すでに福岡の樋井川でも「流域市民貯留」として取り組まれています。野川では、「世田谷ダム」として取組みが始まっています。それを野川全体に広げるきっかけとして、このセミナーが企画されました。まだまだ、これからですが、専門家、行政、市民が一堂に会し、話し合うことは、いい結果につながる一つのきっけになります。

「世田谷ダム」構想とは、世田谷市民が少しずつ協力して、雨水を地下に浸透させたり、貯留することで、計算上ダムに匹敵する効果を持たせようとする試みです。

また、今回は、野川の越流水のことも話が出ました。現在下水が合流式のところが多いのですが、2mm~6mm程度の降水量で、未処理の下水が野川に越流してしまうとの現状について、もっともっとどのような状況かを観察することが必要であると感じました。

成城地区の取り組み報告 成城地区の取り組み報告

樋井川での事例報告 樋井川での事例報告

パネルディスカッション パネルディスカッション

|

|

|

|

| 2013年10月3日(木) |

| コスモス(秋花)満開 |

お隣の公園にいい鳥が来ているとの話があり、行ってきましたが、鳥には会えませんでした。でもコスモス(秋花)がとてもよく咲いていました。「コスモスに鳥が来てくれれば最高」といっている人もいました。ずっと我慢してまっていたら、鳥に会えたかも・・・

コスモス コスモス

コスモス コスモス |

|

|

|

| 2013年10月2日(水) |

| 早くも、ガマの穂から綿毛 |

昨日、野川で、早くも、ガマの穂から綿毛が出始めていた。普通は、もっと寒くなってからである。 このガマは、雨の日の急激な流れで倒されたままであったので、早く綿毛が出てきたのかもしれない。1個の穂には、約10万個の種があるそうです。

蒲団という漢字が使われているように、昔はガマの綿毛を寝具にいれていた。また、大国主命の因幡の白ウサギの話もあるように、ガマの花粉は、止血などに効く漢方薬として使われていたそうだ。

ガマの穂から綿毛 ガマの穂から綿毛

|

|

|

|

| 2013年10月1日(火) |

| 野川のカワセミ |

今日は、野川で、カワセミに5回会った。一番近くで(約4m)写真をとれたのは、最初に会ったカワセミであった。遠くでも私の姿に気がつけ飛び去るカワセミもあり、こんなに近くでも逃げないカワセミもいる。不思議だ。

|

|

|

|

| 2013年9月30日(月) |

| 今年もフジバカマにアサギマダラが来ました。 |

|

|

|

| 2013年9月29日(日) |

| 梅の木の剪定 |

| 午前中、庭の梅の木の剪定をおこなった。徒長枝が伸びて、大変な樹形になっていた。「サクラ切るバカ、ウメ切らぬバカ」といわれているように、ウメはこまめに剪定するのがようようだが、長くほっておいてしまった。ガーデニングフエスタも無事に終わったので、余裕の時間ができた。剪定の時期としては、9月末から10月に、花芽が固まってから切るとよいと本には書かれている。 |

|

|

|

| 2013年9月28日(土) |

| ガーデニングフエスタ2013in三鷹 |

今日は、三鷹市市民緑化委員会・三鷹市主催のガーデニングフエスタ2013が、三鷹市農業公園で行われました。

このガーデニング』フエスタは、三鷹市の「花と緑のまちづくり」関わる市民たちの集いです。まずオープニングセレモニーで、「私の庭部門」と「私の緑のお気に入りスポット部門」の自薦と他薦の応募についての参加記念品の贈呈がありました。応募作品は、立派な写真集として、公開されます。

引き続き、ガーデニング講座や体験イベントや模擬店などの楽しい催しがあり、親子連れで子供たちも多く会場に来ます。私が関係するコーナーは、緑のボランティアが企画している子供向けの竹細工体験コーナーで、スタッフ14名が対応し、竹とんぼと水鉄砲を作り、遊ぶという企画でした。材料は、竹とんぼ40個分、水鉄砲35個分を準備しましたが、全部なくなるほど希望者が多く、盛況でした。3時間半でしたが、疲れたけれど、子どもたちの笑顔を見ると、やりがいがありました。

水鉄砲で的を狙う子どもたち 水鉄砲で的を狙う子どもたち

|

|

|

|

| 2013年9月28日(土) |

| モズ(百舌鳥)の高鳴き |

今朝、野川で、モズの「ギシギシギシ」という高い、鋭い鳴き声を聞いた。これは、モズが、自分の縄張を守るために出す警告音です。モズは、秋になると、オスもメスもそれぞれ別々に縄張をつくり、これから獲物の少ない冬の厳しい季節を生き抜くためです。これをモズの高鳴きといいます。よく木の上にとまって鳴いています。この秋には、2日前の26日に、野川ではなじめてモズの高鳴きを聞きました。今日が2度目でした。

モズ モズ

モズは、春になると、百舌鳥と書かれるように、低音で他の鳥の鳴き声をまねることがあります。多分、雌のためにいろいろな唄を歌っているのでしょう。

|

|

|

|

| 2013年9月27日(金) |

| 秋の七草フジバカマ |

近くで自生種のフジバカマを見られるのは、神代植物公園、野川公園、野川ぐらいであるが、国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家の草壇の隅にも自生種のフジバカマが、今、そっと咲いている。

この草壇のフジバカマは、昨年の秋に、野川で種を採種し、育てた株を、お願いして、4月26日に草壇の隅に植栽したものであり、その後も順調に育ち、秋に、無事、花をつけてくれた次第である。

絵本の家の草壇のフジバカマ 絵本の家の草壇のフジバカマ

フジバカマは、多年草であり、主に根から広がるので、これからも長く楽しめることになると思っている。

親の野川のフジバカマも、今、花をつけている。

野川のフジバカマ 野川のフジバカマ

|

|

|

|

| 2013年9月26日(木) |

| 野川の流量測定(9月) |

午前中、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。この測定は、毎月一回実施している。今日測定した9月の流量は、先月8月の測定値の約5倍であった。先日の雨で、やっと例年に近い流量となってきた。

飛橋での測定の様子 飛橋での測定の様子

今朝も、アオサギの姿を見かけた。

遠くにアオサギの姿 遠くにアオサギの姿

|

|

|

|

| 2013年9月25日(水) |

| 雨の野川と深大寺付近を歩く |

今日は、小雨の一日であったが、午前中傘をさして野川の飛橋から下流の橋場橋までゆっくり歩き、帰り道に深大寺に立ち寄った。野川では、ゴイサギの幼鳥の姿を見かけたが、私の姿にきづきすぐに飛び去った。他にはコサギ、ハクセキレイ、スズメの姿をみただけであった。川べりの道には、キバナコスモスがよく咲いていた。アゲハチョウの姿もあった。

ゴイサギの幼鳥 ゴイサギの幼鳥

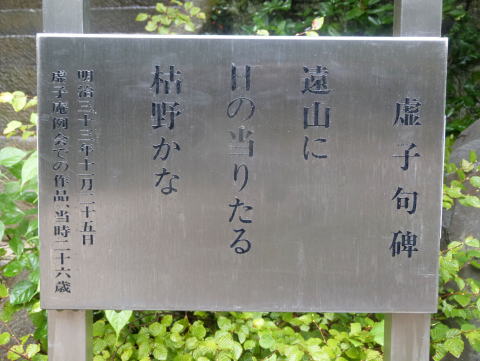

11時ごろ、深大寺門前の蕎麦屋も、まだ客の姿がなく、静かであった。深大寺のイロハモミジが少し色づいていた。虚子の句碑があった。

深大寺門前の蕎麦屋 深大寺門前の蕎麦屋

色づき始めたイロハモミジ 色づき始めたイロハモミジ

虚子の句碑 虚子の句碑

神代植物公園の深大寺門から入って、園内を通り抜けた。バラの時期にはまだ早く、今はパンパスグラスがきれいな姿を見せていた。フサフジウツギに紫紅色の花がついていた。植物多様性センターでは、タイワンホトトギスが咲いていた。チカラシバが、きれいであった。今日は、14400歩歩いた。

フサフジウツギ フサフジウツギ

タイワンホトトギス タイワンホトトギス

チカラシバ チカラシバ |

|

|

|

| 2013年9月24日(火) |

| フジバカマの葉 |

秋の七草の一つ、フジバカマ花が、今野川で、よく咲いている。

野川のフジバカマ (ススキの右に見えている) 野川のフジバカマ (ススキの右に見えている)

フジバカマの花 フジバカマの花

図鑑でみると、普通葉が3深裂すると書かれている。ヒヨドリバナの花は良く似ているが、その葉は3深裂していない。この点が分かりやすい両者の識別点である。でも、実際には、フジバカマのすべての葉が3深裂しているのではない。

フジバカマの葉 フジバカマの葉

|

|

|

|

| 2013年9月23日(月) |

| 野川公園自然観察園の花 |

今、野川公園自然観察園では、紅紫色のツリフネソウの花と黄色のキツリフネの花が咲いている。いずれも山野の湿地に生える1年草。

ツリフネソウ ツリフネソウ

キツリフネ キツリフネ

ヤマホトトギスとシモバシラの花も咲いている。

ヤマホトトギス ヤマホトトギス

シモバシラ シモバシラ

|

|

|

|

| 2013年9月23日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(9月) |

午前中、4時間ほどかけて、野川に注ぐ湧水量の月1回の測定を、13ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。先週の雨などで、やっと例年並みに野川に水が注がれるようになってきた。少しほっとできる。近く、野川の流量を測定する予定である。

測定中、野川の対岸では、ススキの右にフジバカマが見えていた。

ススキとフジバカマ ススキとフジバカマ

キバナコスモスがよく咲いてるところがあり、その花にツマグロヒョウモンがとまっていた。

キバナコスモスとツマグロヒョウモン キバナコスモスとツマグロヒョウモン |

|

|

|

| 2013年9月22日(日) |

| ヒガンバナ満開@野川公園自然観察園 |

例年のように、野川公園自然観察園では、この時期ヒガンバナの群落が、満開である。今日も沢山の方が見学に来ておられた。

ヒガンバナ ヒガンバナ

ヒガンバナ ヒガンバナ

自然観察園には、シロバナヒガンバナも咲いている。

シロバナヒガンバナ シロバナヒガンバナ

シロバナヒガンバナ シロバナヒガンバナ |

|

|

|

| 2013年9月21日(土) |

| 水鉄砲の「的」に工夫をする。 |

9月28日に三鷹市の農業公園で開催される三鷹市主催のガーデニングフェスタ2013に 子供たちが楽しめる竹細工体験コーナで水鉄砲を取り上げるが、今年は、その「的」に工夫を凝らしている。今日の午後皆で集まり、準備を行った。みなの力で添付のように楽しい「的」ができたので、大変うれしい。

水鉄砲の「的」 水鉄砲の「的」

もう一つの「的」は、水車型のもので、ペットボトルを利用している。水が当たるとよく回転してくれる。これも子供たちには、楽しい「的」になることと思っている。

水車型の水鉄砲の「的」 水車型の水鉄砲の「的」

竹とんぼもあり、いろいろ楽しい企画があるので、ぜひ、子供と一緒にガーデニングフエスター2013においでください。

|

|

|

|

| 2013年9月20日(金) |

| ヌスビトハギ(盗人萩) |

昨日昼ごろ、神代植物公園植物多様性センターを覘いた。ヌスビトハギ(盗人萩)に果実がついていた。ヌスビトハギとは、変わった名前がついているが、その名前の由来の一つとして、果実の連なり(節果)が、つま先歩きをした盗人の足跡に似ているためという説があるそうだ。この果実にはカギ状の毛があり、これで動物の体や、人の衣服にくっついて種を散布する仕組みになっている。

ヌスビトハギ ヌスビトハギ |

|

|

|

| 2013年9月19日(木) |

| 神代植物公園にて |

神代植物公園では、今、ナンバンギゼル、パンパスグラスとフジバカマが見ごろとのこと。公園では、今週だけは、高齢者は入園料無料で入れる。敬老の日の関連事業である。私はすでに年間パスポートを購入しているので、残念ながら関係ない。

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

パンパスグラス パンパスグラス

フジバカマにツマグロヒョウモン フジバカマにツマグロヒョウモン

|

|

|

|

| 2013年9月19日(木) |

| 早朝の外来植物除草活動 |

昨日の朝、7時から1時間あまり、野川の清水橋から御塔坂橋間で、「みたか野川の会」の外来植物の除草活動を行った。今年5回目の定例活動。今日は会員5名が参加した。除草の対象は、特定外来生物アレチウリと要注意外来生物オオブタクサである。以前は、この付近は、アレチウリとオオブタクサで一杯だったが、我々の活動で、大幅に減少した。我々はこの6年間、野川の富士見大橋から御塔坂橋間の約2kmの野川の水辺で外来植物除草の活動をしている。

今日も快晴の秋空のもと、野川の水は、澄んでいた。水辺には、ジュズダマ、ガマ、ミクリ、フトイ、ヨシなども生育しており、野鳥も好んで来ているようだ。今日は、近くにアオサギがいた。 除草した外来植物のごみは、90Lの袋で8個出た。これらは、東京都北多摩南部建設事務所にお願いして、外来生物法にもとづく回収をしていただいている。北多摩南部建設事務所からは、毎年「従事者証」をいただいている。そこには、「上記の者は、特定外来生物法による生態系等に係わる被害の防止に関する法律に基づく防除を実施していることを証する」と記載されている。

羽沢橋から野川の上流を見る 羽沢橋から野川の上流を見る

ジュズダマ ジュズダマ

ヒメガマ ヒメガマ

アオサギ アオサギ

除草ゴミ 除草ゴミ

|

|

|

|

| 2013年9月18日(水) |

| ツルボ(蔓穂)満開 |

今朝、国立天文台子構内の日当たりがよいグランドの隅で、ツルボが沢山咲いていた。正門から入って、右に折れ、三鷹市の星と森と絵本の家に行く道の左側にグランドがある。その大きな木の根元に群生していた。丁度今がみごろのようだ。

ツルボ ツルボ

ツルボ ツルボ

ツルボ ツルボ |

|

|

|

| 2013年9月17日(火) |

| 旧万世橋駅にできた商業施設を見学 |

今日、3ヶ月ごとの内科の定期診断で御茶ノ水まで出かけた。結果は、横ばいで、医師からは、今の状態を維持してくださいと言われた。

帰りに、旧万世橋駅にできた商業施設を見に行ってきた。雑貨店や飲食店11店舗が入っているそうだ。今月の14日に開業したばかりで、まだ4日目。今日は、沢山の人が見学に来ていた。今もJR中央線の電車が行き交う旧プラットホームにできた展望レストランは、満員待ち。すぐ目の前を電車が走っていく。

旧万世橋駅 旧万世橋駅

元の駅の階段 元の駅の階段

商業施設 商業施設

万世橋といえば、すぐ前に、肉の万世の本店がある。久しぶりに、昼食に万世のステーキを食べてきた。

肉の万世本店 肉の万世本店 |

|

|

|

| 2013年9月16日(月) |

| 神代植物公園植物多様性センター |

昨日、昼ごろ、神代植物公園植物多様性センターに出かけた。

入り口の案内板には、見ごろの植物には

①コムラサキ

②ナンバンギゼルとススキ

③チカラシバ

が案内されていた。

やはりコムラサキがきれいであった。

コムラサキ コムラサキ

今も咲いているタムラソウの花にツマグロヒョウモンが来ていた。

タムラソウ タムラソウ

イタドリが花をつけていた。

イタドリ イタドリ

初めて見たアカジソに小さな花がついていた。

アカジソ アカジソ

ススキの根元にナンバンギゼルが寄生していた。

ススキ ススキ

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

カワラナデシコの花は終わり、今はフジバカマが花をつけていた。

フジバカマ フジバカマ

|

|

|

|

| 2013年9月15日(日) |

| 雨の日の野川の様子 |

朝方にすごい雨がふった。野川の様子が気ががりであったので、まだ雨が降っていた11時ごろ、歩いて野川の様子を見に行った。川の水は濁っていて、水量は多かった。久しぶりに、一時は水位が高水敷の上まできたようで、セイバンモロコシをはじめ、おおかたの野草が、川下の方向に倒されていた。昨日、除草して橋の下においてあった除草ゴミも、すべて流されてしまっていた。

野川の様子 野川の様子

それでも、すでに野鳥たちは餌を求めて活動していた。アオサギ、カルガモ、コサギ、カワウの姿があった。カワセミも飛んできて、近くの木に止まってくれた。

アオサギ アオサギ

コサギ コサギ

カワセミ カワセミ |

|

|

|

| 2013年9月14日(土) |

| 今朝も、野川で外来植物アレチウリの除草 |

今、野川では、アレチウリの花が咲いている。雌花は、数個が頭状に集まってつく。果実も見られるようになってきた。果実は長卵形で、数個が集まってつく。丁度コンペイ糖のような形をしている。果実には長い棘がある。すぐ手袋や作業服に突き刺さる。その先が肌にさわると、チクチクと痛い。

アレチウリの雌花 アレチウリの雌花

アレチウリの果実1 アレチウリの果実1

アレチウリの果実2 アレチウリの果実2

アレチウリは、外来生物法で特定外来生物に指定されている植物である。繁殖力が非常に強い。ほっておくと、つるを伸ばして大きく成長し、膨大な種子を生産する。つるは、分岐し、100本以上にもなるといわれている。全部で2万5千粒以上もの種子を生産するといわれている。落ちた種は、土の中でシードバンクを作って、長く生き延びて、折があれば出てきて、発芽する。駆除するのが困難な植物といわれている。

その困難をものともせず(?)今朝も、野川で、アレチウリの除草を2時間ほどおこなった。根気よく続けていると、だんだん少なくなってきているのが分かる。

|

|

|

|

| 2013年9月13日(金) |

| 竹とんぼと水鉄砲の竹細工体験コーナーの企画 |

9月28日に三鷹市農業公園で開催されるガーデニングフエスタ2013に、花と緑のまち三鷹創造協会緑のボランティア部会では、今年も子供向けの水鉄砲と竹とんぼの竹細工体験コーナを出す予定で準備を進めている。

昨年のガーデニングフエスタでは、特に水鉄砲に子供たちの強い関心が集まった。今、水鉄砲の的に関して、更に改良したものを提供するように検討中です。

その一つのアイデアとして、水車型の的の試作・検討を行ってみた。ペットボトルを切断、頭の方を2個つなぎ、中に丸棒を通して、回転をスムーズになるよう改善。それの胴に、水車の羽根のようなものを6枚つけた形のものである。

試作の結果、羽根にうまく当たれば、スムースに回転するが、羽根を少し大きくして、水が当たりやすいものに変更するとこが必要なことが分かった。

水車型の的の試作品 水車型の的の試作品

|

|

|

|

| 2013年9月12日(木) |

| 秋の気配 ヒガンバナ |

今日は、午前中、野川公園緑の愛護ボランティアの会野鳥グループの月例野鳥観察に参加した。でも野鳥に方は姿が薄く、さっぱりであった。その代り、道々で、植物の観察ができた。

野川河川敷や野川公園自然観察園では、ヒガンバナが咲き始めた。自然観察園には、ヒガンバナの大きな群落があり、毎年彼岸のころには、沢山の方が見学に来られる。

ヒガンバナ ヒガンバナ

自然観察園の中では、カントウヨメナ、ユウガギク、アキノノゲシ、シモバシラの花が見られた。

カントウヨメナ カントウヨメナ

ユウガギク ユウガギク

アキノノゲシ アキノノゲシ

野川公園A地区では、アオギリの果実がついていた。

アオギリの実 アオギリの実

アオギリ アオギリ

|

|

|

|

| 2013年9月11日(水) |

| 朝顔の種を採種 |

この夏、楽しませていただいた朝顔も花の時期が終わったので、今日種を採種した。約200個ほどの種がとれた。花一つ当たり大体5個ほどの種であったので、この夏は40個以上の花を楽しませていただいようだ。青い色のきれいな花だった。夜明け前の4時半ごろから咲き始め、お昼ごろにはもうしぼんでいた。名前の通り、朝の花である。

論語に「之を知る者は、之を好むものに如かず。之を楽しむものに如かず」と書かれているようである。知るだけではなく、好み、更に楽しむことがいい。

|

|

|

|

| 2013年9月10日(火) |

| 外来植物アレチウリの除草 |

アレチウリは、北アメリカ原産の1年草で、外来生物法で特定外来生物に指定されている困った植物である。繁殖力が非常に強い。今、野川では、アレチウリの花が咲いている。雌雄同株である。雌花は、数個が頭状に集まってつく。一部小さな果実も見られるようになってきた。果実は長卵形で、数個が集まってつく。丁度コンペイ糖のような形をしている。

アレチウリの雌花 アレチウリの雌花

アレチウリの雄花 アレチウリの雄花

繁茂するアレチウリ 繁茂するアレチウリ

果実が結実する前に、除草を終わってしまわないと、また来年増えてしまうのか、困る。今日は、気になっていた清水橋上流左岸のアレチウリを、2時間ほどかけて除草をした。清水橋の左岸下流側でも、アレチウリが繁茂している。近く除草をしてしまわうことが必要である。

|

|

|

|

| 2013年9月9日(月) |

| ナンバンギゼル@武蔵野公園 |

今日、武蔵野公園で、ナンバンギゼル(南蛮煙管)の群落を見た。こんなにたくさんのナンバンギゼルを見たのは初めて。ナンバンギゼルはススキなどに寄生する1年生の植物で、名前の由来は、長い柄の先につく花がキセルに見立てられているからである。

別名はオモイグサ(思い草)で、すでに万葉集に出ている。古くから日本人に親したしまれている野草である。

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

ナンバンギゼル ナンバンギゼル |

|

|

|

| 2013年9月9日(月) |

| 標識鳥回収記念シール |

今日、山階鳥類研究所から、標識鳥回収記念シール(オナガガモ)が送られてきた。このシールは、環境省委託事業「鳥類標識調査」の標識鳥回収に協力をしたものに送られているようだ。

山階鳥類研究所では、毎年約20万羽の野鳥に標識をつけて放鳥していて、世界各国の識別センターと連絡をとりながら、回収記録のデータ―ベースを作成しており、野生鳥類の移動生態や寿命等を調べる上での貴重な基礎データとしして活用されている。

私の標識鳥(カワウ)の写真による観察は今年4月29日(日)、野川の飛橋橋下で撮影したものであった。このカワウは、2007年3月17日に東京都港区第6台場で放鳥されている。発見時点では、2235日(6年1カ月)経過していた。

標識鳥回収記念シール 標識鳥回収記念シール

|

|

|

|

| 2013年9月8日(日) |

| ハマカンゾウとアシタバ@植物多様性センター |

神代植物公園植物多様性センターでは、今ハマカンゾウ(浜萱草)が咲いている。鮮やかな橙赤色である。

花は一日花。身近で見かける仲間には、ヤブカンゾウ、ノカンゾウ、ムサシノキスゲなどがある。見かけはノカンゾウに近く見える。暖地の海岸近くで、岩の上や草地に生える多年草である。

ハマカンゾウ ハマカンゾウ

同所では、アシタバ(明日葉)も見られる。別名はハチジョウソウ(八丈草)と呼ばれる。普通は海岸に生える多年草です。若葉を摘み取っても次の日にまた芽が出るほど生命力あるといわれている。葉柄が袋状に膨らんでいる。

アシタバ アシタバ |

|

|

|

| 2013年9月8日(日) |

| 2020年、オリンピック開催地、東京に決定! |

2020年のオリンピックが、東京開催に決定した。

日本の再活性化に大きな大きな影響を与えることは間違いない。

私も、頑張って、この目で、2020年に、東京でオリンピックを見たい。

生きる楽しみが一つ増えた。 |

|

|

|

| 2013年9月7日(土) |

| 神代植物公園植物多様性センターにて |

午後3時ごろ、神代植物公園植物多様性センターを見学した。入口の掲示版に、ナンバンギゼル、タムラソウ、ネコノシタが今見頃であると表示されていた。

ナンバンギゼル(南蛮煙管)は、長い柄の先につく花がキセルに似ていることから、この名前がある。別名オモイグサ(思い草)で、万葉集に出てくる、古くから親したしまれている。ススキなどに寄生する1年生の植物である。

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

タムラソウ(田村草)は、山地の草原などに生える多年草。アザミに似ているが、見分けのポイントは、タムラソウには、葉に棘がない。

タムラソウ タムラソウ

ネコノシタ(猫の舌) 葉の感触が猫の舌に似ていることに由来するといわれている。海岸の砂地に生える多年草。別名はハナグルマ(花車)で、これは、花を車輪に見たてたようだ。

ネコノシタ ネコノシタ |

|

|

|

| 2013年9月6日(金) |

| マルバルコウソウ(丸葉縷紅草)@野川 |

マルバルコウソウ(丸葉縷紅草)は、熱帯アメリカ原産のつる性1年草で、紅色の花をつける。

似たものにルコウソウ(縷紅草)がある。縷というのは、細い糸状のものを意味する。葉が糸状で、紅色の花をつけることで、縷紅草といわれている。

マルバルコウソウは、葉が糸状ではなく、ハート形であるところが異なるが、同じような紅色の花をつける。

マルバルコウソウ マルバルコウソウ |

|

|

|

| 2013年9月6日(金) |

| イヌキクイモ@野川 |

野川のカシノキ橋上流側の右岸川沿いにイヌキクイモの群落がある。黄色い花が少し前から咲いていたが、だいぶ花が多くなってきた。この付近オオブタクサが侵入してきているが、今のところ、イヌキクイモが優勢である。草丈は、約2mほどで、直径数cmの花をつける。キクイモに似ているが、イヌキクイモは塊茎(イモ)が小さいことから、この名前がついているようだ。北アメリカ原産の多年草である。

イヌキクイモ イヌキクイモ

イヌキクイモ イヌキクイモ

イヌキクイモ イヌキクイモ |

|

|

|

| 2013年9月5日(木) |

| 自生種のカワラナデシコの種採種 |

2年前に多摩川の河原で採種されてカワラナデシコの種から育てられ、今2年目の秋になる我が家のカワラナデシコから、今日沢山の種を採取した。種のサイズは、長い方で2mm程度である。

カワラナデシコの種 カワラナデシコの種

現時点では、まだ花も咲いていて、どこからともなく名前を知らない昆虫がこの花を好んで沢山来ている。聞くところによるとカワラナデシコは、自家不和合性で、両性花をつける個体と雌個体が混生していて、他個体の花粉が受粉されないと有効な種はできないようである。我が家では、数株が植わっていて、昨年とれた種からも有効な種が採種できている。今年も沢山の種を採取する予定で、今日第1回目の採種を行った。

カワラナデシコの花に昆虫がくる カワラナデシコの花に昆虫がくる

|

|

|

|

| 2013年9月4日(水) |

| 野川の外来植物除草の定例活動 |

今朝も、7時から1時間半、野川の泉橋~飛橋間両岸で、「みたか野川の会」の外来植物(アレチウリとオオブタクサなど)除草の定例活動をおこない、いい汗をかきました。成果は、90Lのポリ袋で14袋の除草ゴミがでました。これらは、外来生物法で特定外来生物(植物)に指定されているアレチウリが含まれているので河川管理者である東京都北多摩南部建設事務所にお願いして、回収を行ってもらいます。

作業中の表示 作業中の表示

野川の富士見大橋から御塔坂橋間では、我々の6年間の活動で、特定外来生物(植物)のアレチウリ、オオフサモ、オオキンケイギクと要注意外来生物(植物)オオブタクサは、大幅に減少しました。でも一見ないように見えても、よくよく見るとアレチウリやオオブタクサが結構あるというか、まだ生えてくる。自然は、一筋縄ではいかない、手ごわい相手であることを強く感じています。

作業終了後、近くでカントウヨメナを探したが、残念ながら似ているユウガギクであった。意外なところにつる性の植物センニンソウが、咲いていた。

ユウガギク ユウガギク

センニンソウ センニンソウ

|

|

|

|

| 2013年9月3日(火) |

| 朝の野川 |

朝、野川の草刈りの様子を見に出かけた。飛橋からかしのき橋間では、東京都の業者による草刈りは終わっていた。それかから上流側は、今日から草刈りが始まるところのようだった。作業準備をしていた業者の方に「有難う」と声をかけておいた。

草刈り後の野川では、秋の七草のクズの花が咲いていた。ところどころのススキもきれいであった。ススキも秋の七草である。これから 草刈りが行われるところにミソハギの群落があり、草刈りでこれがどうなるか、気がかりである。明日にでも確認に行こうと思っている。

クズの花 クズの花

ススキ ススキ

ミソハギの花 ミソハギの花

自然観察園の中では、9時過ぎからボランティアが活動を始めていた。一つのグループは、枯れて水ない鏡池の中で作業をしていた。今年は、この鏡池に、長期間の水枯れが発生して、雑草が沢山生えていたので気になっていた。

今シュウカイドウがきれいに咲いている。

シュウカイドウの花 シュウカイドウの花

|

|

|

|

| 2013年9月2日(月) |

| 水鉄砲作り |

先日から水鉄砲つくりの準備を進めている。孟宗竹の筒と、直径15mmの棒の先に、ウレタンをまいて、更にその上に布をかぶせたてピストンを作った。竹の筒の先端には直径3mm程度の穴を開け、筒に水を入れて、ピストンで水を押し出す仕組みである。竹の筒とプストンの間の隙間の加減が微妙である。

昨年、ガーデニングフエスタで、水鉄砲のコーナーを出したところ、子供たちには大変好評であった。今年も頑張りたい。

水鉄砲の試作品 水鉄砲の試作品 |

|

|

|

| 2013年9月1日(日) |

| 一日、竹とんぼ作り |

1年ぶりに一日中、竹とんぼを作った。9月28日のガーデニングフエスタでは、緑のボランティアたちが、今年も竹細工コーナを出す。そこで、竹トンボと水鉄砲を子供たちに楽しんでもらう計画である。竹とんぼは、奥が深く、極めるのが難しそうだ。大変高く、長く飛ぶものもできるようだ。でも、我々は、緑のボランティア活動で、切った孟宗竹の廃材を利用して、昔懐かしい竹とんぼをつくるだけにしている。昨年作った時に「竹とんぼ製作仕様書(指導者用)」をまとめおいたので、それを見ると作り方を思い出すことができた。

子供たちは、小刀を使うことになれていないようで、小刀を安全に使ってもらうことに、一番気を使っている。

|

|

|

|

| 2013年8月31日(土) |

| 野川公園のフジバカマ |

フジバカマは、秋の七草の一つである。奈良時代に中国から渡来したものと考えられているが、日本では古くからしたしまれてきた野草です。桜餅の桜の葉と同じクマリンの香がする。これからは、花の時期である。野川公園でも花が咲きはじめた。去年は、長旅をするアサギマダラが、フジバカマにきた。

フジバカマ フジバカマ

最近野川で、アオサギをよく見かける。今日も2回見た。一度は野川公園の柳橋上流、もう一度は、少し下流の榛沢橋付近であった。

アオサギ アオサギ

アオサギ アオサギ

暑い中、野川公園内7か所に10月の野鳥観察会のポスターを掲示してきた。隣には明日の植物観察会のポスターが貼ってあった。

観察会の掲示 観察会の掲示

2枚橋から飛橋までの野川では、東京都による今年2回目の草刈りが遅れていたが、今日飛橋上流で、草刈りする業者の姿を見かけた。作業する人は、2名だけであった。とにかく草刈りが始まったので、ほっとしている。

飛橋から野川の上流を見る 飛橋から野川の上流を見る |

|

|

|

| 2013年8月30日(金) |

| 野鳥観察会のポスター作製 |

今日は、暑い日であった。日中は外に出ず、10月から野川公園で行われる野鳥観察会のポスターを作成した。

10月から翌年の4月まで、毎月1回、原則第2土曜日に、野川公園緑の愛護ボランティアの会主催で、行わわれる。午前9時に野川公園自然観察センター前に集合して、野川公園自然観察園、野川公園B地区、A地区と回り、最後に自然観察センター内で、観察した野鳥の確認(鳥合わせ)を行い、12時ごろ解散となる。

次回は、10月12日開催であり、1か月ほど前に、野川公園内7か所にポスターの掲示を出す。そのポスターの作成・掲示を、私が、この4年間ほど担当しているので、今日作成して、9月1日ごろには、公園に掲示をする予定である。

野鳥観察会ポスター 野鳥観察会ポスター |

|

|

|

| 2013年8月29日(木) |

| 昨夜の野川流域連絡会水環境分科会 |

昨夜、府中の北多摩南部建設事務所で、野川流域連絡会水環境分科会があり、出席した。

主な議題は、10月4日(金)に実施される、セミナー『野川流域雨水貯留セミナー ~「世田谷ダム」から「野川ダム」へ ~』の検討であった。神谷博座長を中心に、関連する市区の行政委員・市民委員で検討が進められた。今、集中豪雨の対策として、雨水の一時貯留が、重要な対策となっている。世田谷で現在設置されている雨水貯留施設を合計すると、小さなダムほどの貯留能力となる。分散した雨水貯留施設を全体として、一つのダムに見たてて、その設置を推進していこうとする動きである。

セミナーの内容は、

東京都の豪雨対策の取り組み、

世田谷区の「世田谷ダム」の取り組み、

成城地区の取り組み、

事例紹介として福岡県桶井川での取り組み、

日本建築学会の雨水活用の考え方、

パネルディスカッション

というようなものが現時点で案として検討されている。

会場は、まだ決まっていない。

|

|

|

|

| 2013年8月28日(水) |

| 野川のフイールドワーク |

昨日午後、野川流域連絡会なっとく部会のフイールドワークが実施された。参加者は、都民委員6名と東京都の職員など合計10名であった。調査の範囲は、野川の細田橋~御狩野橋間であった。今回のフイールドワークの目的は、野川の細田橋~御狩野橋間で、野川に生息する動植物や湧水の状況を調べ、河川情報図にインプットする情報をとするためであるとされている。今後の河川計画に少しでも反映されることを期待して、実施している。

参加者たち 参加者たち

|

|

|

|

| 2013年8月27日(火) |

| 野川公園で見かけた花 |

ツルボ(蔓穂)

昨日、野川公園で、咲き始めたツルボを見つけた。ツルボは、日当たりの良いところに生える多年草。別名はサンダイガサ(参内傘)昔、公家が参内するときに、従者が持った長い柄の傘に由来する。

ツルボ ツルボ

センニンソウ(仙人草)

つる性の半低木。名前は、花の終わった後、花柱が伸び、白いひげのような毛が密生することに由来する。白い花とは関係がない。葉や茎には、皮膚に悪い物質を含むようだ。根は漢方薬となり、利尿、鎮痛などの効用があるそうだ。野川公園自然観察園で撮影。

センニンソウ センニンソウ |

|

|

|

| 2013年8月26日(月) |

| オニヤンマの産卵 |

午前中、野川公園湧水広場に流れる湧水の小川で、オニヤンマが産卵をしていました。体を立てて飛びながら、ストンと体を落下させるようにして、水際の泥や砂の中に産卵をしているようだった。私は、初めて見ました。

卵は1ヶ月ほどかかって孵化するといわれている。また、オニヤンマだ成虫になるのは5年ほどかかるといわれている。無事に、成長していってほしい。

you-tubeで見てください。

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UKdkk1vjsL4 |

|

|

|

| 2013年8月26日(月) |

| 夏季自然観察会「身近な自然を感じよう!」 |

午前中、三鷹市環境政策課主催の自然観察会『身近な自然を感じよう!』のスタッフとして参加しました。午前8時半、都立野川公園自然観察センター前に集合して、まず①受付とオリエンテーション、お互いの自己紹介の後、②ネイチャゲーム『親子で私の木を決めて探そう』を2回行った後、柳橋に移動して、私が、③「野川」と「湧水」と「野川ルール」の説明を行い、湧水の小川『ほたる川』の水温測定の後、生きものを小網でとって、とり方を説明した。近くにあったオオブタク...サ(要注意外来生物)とアレチウリ(特定外来生物)の説明をした。その後、 ④湧水広場に移動し、水鉄砲を作り、⑤みんなで野川に入って、水際の生きものを採取した。12時半に終了、解散した。でも、その後も居残って、水際の生きものを追いかけていた参加の小学生いた。

参加した小学生は、みな、興味深々、本当に一生懸命に、水辺の生ものを追いかけていた。野川では、アメリカザリガニ、小魚(モツゴなど)、台湾シジミ、まきがいなどをとっていた。参加者は、小規模で、スタッフを含めて、全部で16名ほどであった。

|

|

|

|

| 2013年8月25日(日) |

| 雨後の野川公園 |

雨がやんだので、午後3時過ぎから、自転車で野川公園に出かけた。自然観察園では、人は少なかったが、ナンバンギゼル、ユウガギク、ママコノシリヌグイ、イヌキクイモ、フジバカマなどが咲いていた。

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

ママコノシリヌグイ ママコノシリヌグイ

イヌキクイモ イヌキクイモ

フジバカマ フジバカマ |

|

|

|

| 2013年8月24日(土) |

| 今夜から始まるNHKドラマ「夫婦善哉」が面白そう! |

今夜9時からNHK総合TVでドラマ「夫婦善哉」(4回連続)が始まります。演出は親戚の安達もじりです。NHK大阪ドラマ制作部所属で、「猿飛三世」や「カーネイション」の演出も担当しました。

参考情報 http://matome.naver.jp/odai/2137647598278583101 |

|

|

|

| 2013年8月23日(金) |

| 今、野川の流量は、昨年8月の約10%しかない |

午前中、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。この測定は、毎月一回実施している。今日測定した8月の流量は、昨年8月の測定値の約10%であった。大変少ない。今年、梅雨時にも本格的な雨はなく、湧水量と流量とも、まだ低いレベルにとまっている。

飛橋上流での測定の様子 飛橋上流での測定の様子

今朝も、3羽のアオサギの姿を見かけた。親鳥1羽と子供2羽とみている。

アオサギ アオサギ

|

|

|

|

| 2013年8月22日(木) |

| バン親子@武蔵野の森公園 |

武蔵野の森公園では、バンが子育てしている。子供も体はだいぶ大きいので、自分で採餌している。

バンの親子 バンの親子

バンの親子 バンの親子

|

|

|

|

| 2013年8月22日(木) |

| 第34回モン・ジュディ展 |

昨日、ACC(朝日カルチャセンター)木曜日夜の水彩画教室第34回モン・ジュディ展を拝見した。京橋のギャラリー「くぼた」であった。

年に1回、学習の成果を発表してきているので、教室は34年以上続いている。2007年までの27年ほどは田中実先生が、その後は松岡滋先生が引き続き指導されている。今回は、34点ほどの作品が展示されていた。

私も、6年弱、この教室に通って、田中実先生と松岡滋先生に水彩画の指導をしていただいたが、野外での活動が忙しくなり、今は4年間長期休暇中である。特に、田中実先生は、人物画が専門だったので、いいモデルが教室に来てくれて、人物画が大変楽しかった。今回も人物画は、20号から40号の作品が展示されていて、和服姿の婦人、踊り子などがモデルとなっていた。人物画が、特に印象深かった。

昔は多かった生徒も、今は9名とぎりぎりの人数になっている。この人数で、これだけの作品展を行うのは、大変な努力である。当日が当番で、案内していただいた

I さんには、大変お世話になりました。

|

|

|

|

| 2013年8月21日(水) |

| 野川の外来植物除草の定例活動 |

今朝、7時から1時間半、野川の飛橋~野水橋間両岸で、「みたか野川の会」の外来植物(アレチウリとオオブタクサなど)除草の定例活動をおこないました。会員6名が参加して、いい汗をかきました。成果は、90Lのポリ袋に20袋の除草ゴミがでました。これらは、河川管理者である東京都北多摩南部建設事務所にお願いして、回収を行ってもらうことにしています。

野川の富士見大橋から御塔坂橋間では、「みたか野川の会」の6年間の活動で、特定外来生物(植物)のアレチウリ、オオフサモ、オオキンケイギクと要注意外来生物(植物)であるオオブタクサは、大幅に減少しました。ほとんど目立たなくなったことは大変うれしいことです。まさに「継続は力なり」と感じています。

困ったことは、除草した後には、カナムグラやクズなどのつる性植物や、セイバンモロコシのような強い植物が、のさばってくることです。自然は、一筋縄ではいかない、手ごわい相手であることを強く感じています。

|

|

|

|

| 2013年8月20日(火) |

| マットレスパッド「エアウィーヴ」を贈られる |

娘から、マットレスパッド「エアウィーヴ」を贈られました。安眠できるということで、よくスポーツ選手が、これを、遠征先にも持っていくようである。今日、配達されてきたので、早速、試してみましたが、調子がいいようだ。今夜からの安眠が楽しみ。でも寝過ぎないように、早寝、早起きには、引き続き努めていきたい。

|

|

|

|

| 2013年8月19日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(8月) |

午前中、4時間ほどかけて、野川に注ぐ湧水量の月1回の測定を、13ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。途中から、太陽が照り、大変暑くなり、厳しかった。

今年は雨が少なかったためか、湧水量測定の結果は、ここ3ヶ月は、ほほ横ばいの数値であった。近く、野川の流量を測定する予定である。

かしのき橋下流左岸 かしのき橋下流左岸

飛橋上流左岸 飛橋上流左岸

かしのき橋付近で、イヌキクイモの花が咲いていた。飛橋上流で測定中、シオカラトンボが飛んできた。

イヌキクイモの花 イヌキクイモの花

シオカラトンボ シオカラトンボ

|

|

|

|

| 2013年8月18日(日) |

| カルガモのヒナ@武蔵野の森公園 |

朝、武蔵野の森公園の修景池で、カルガモ一家が池から、草地に上がってきていた。ヒナは全部で6羽いた。

無事に育ってほしい。

カルガモ一家 カルガモ一家

カルガモのヒナ カルガモのヒナ

カルガモのヒナ カルガモのヒナ

カルガモのヒナ カルガモのヒナ

|

|

|

|

| 2013年8月18日(日) |

| 神代植物公園植物多様性センター |

朝、10時半ごろ、ちょっと神代植物公園植物多様性センターに立ち寄った。レンゲショウマは、まだ咲いていた。タムラソウは、花が多くなって、キアゲハがとまっていた。やブランの花の隣に白いノシランの花が咲いていた。ホトトギスが咲き始めていた。カワラナデシコは、花の盛りが過ぎたようで、そこしさびしくなってきた。

タムラソウとキアゲハ タムラソウとキアゲハ

ノシラン ノシラン

ノシラン ノシラン

ホトトギス ホトトギス |

|

|

|

| 2013年8月17日(土) |

| リストランテ マキヤベリでお昼の会食 |

| 今日は、家族で、新宿の小田急百貨店13階のリストラン テマキヤベリのイタリア料理を楽しみました。メインの料理は肉を選びました。白ワインを2杯飲んで、すっかりいい気分になってしまいました。結構人気があるお店で、一週間ほど前に予約を入れて、行きました。予約のない人は、ことわられているようでした。

今朝も、6時20分から1時間ほど、外来植物オオブタクサの除草を一人でしました。場所は、野川の桜橋からくぬぎ橋間でした。

|

|

|

|

| 2013年8月16日(金) |

| 京の五山送り火 |

今日8月16日は、京都の「五山送り火」の行われる日である。古くからある京の夏の大切な行事である。子供のころには、毎年、家族で、近くの小学校の屋上に上がり、この「大文字」を見たことが懐かしい。

京都の「五山送り火」は、如意ヶ岳の「大文字」の送り火が一番有名で、単純に「大文字」と呼んでいた。午後8時に最初に「大文字」が点火される。続いて、五山の「妙」「法」が8時10分、次いで「左大文字」が8時15分、「舟形万灯篭」が8時20分に点灯される。お盆に帰って来られた死者の霊をあの世に送り届ける行事である。

京都市観光協会のHP http://www.kyokanko.or.jp/okuribi/enkaku.html で、「五山送り火」の写真と詳しい説明を見ることができる。

今朝も6時半から約30分、一人で野川の外来植物の除草を行った。場所は、野川の柳橋付近。右岸のオオブタクサなどの除草である。

|

|

|

|

| 2013年8月15日(木) |

| 68回目の終戦記念日 |

今日8月15日は、68回目の終戦記念日です。政府主催の全国戦没者追悼式が、行われている。正午には、私も一緒に黙祷をした。いつまでも忘れてはならない日である。

昭和20年8月15日の終戦の日は、私は当時の国民学校(今の小学校)学童の集団疎開先の京都府宮津市の如願寺で迎えた。正午には、市内のお寺に分散して住んでいた疎開学童は、全員が一つの寺(仏性寺)に集められ、天皇陛下の重大な放送を、正座して聞いた。幼かったので、陛下の放送内容は、すぐにはよく理解できなかったが、先生から戦争が終わったことを教わった。その後暑い街なかを、自分の生活している如願寺まで、帰ってきたことを今でもよくを覚えている。戦争は、子供にとっても、大変つらいことでした。

それから68年たった今朝も7時前から約1時間、一人で野川の外来植物の除草を行った。場所は、野川の大沢橋~清水間左岸のオオブタクサなどの除草である。お盆の時期であるが、今日も除草活動を無事行えたことはよかったと思っている。継続が力となることを信じている。

何よりも、体を動かすことが、健康維持にはいい。 |

|

|

|

| 2013年8月15日(木) |

| 野川の朝 |

野川は、国分寺崖線から湧出る湧水を集めて流れる清流である。国分寺にある日立中央研究所の大池を源流として、世田谷区で多摩川に合流する20.2kmの一級河川である。涵養域が都市化をするともに、湧水も減少し、最近では、流量も減少してきて、時には水の枯れることもある。

2日前の雷をともなう豪雨で、野川にまた水が戻ってきた。早朝の野川では、散歩するひ人、ジョギングする人、犬の散歩人と多くの人が行きかう。6時過ぎになると、この付近も朝日がさす。

野川の風景 くぬぎ橋付近 野川の風景 くぬぎ橋付近

野川の風景 飛橋上流付近 野川の風景 飛橋上流付近

川沿いの法面に生えているフジバカマにもつぼみがつき、開花も近い。

フジバカマ フジバカマ

この付近、頑張って、オオブタクサの駆除に努めているので、最近は背が高いものが目立たなくなってきた。気が休まる景色である。

今朝も、近くに、アオサギとダイサギの姿があった。カワセミも水面近くを飛んでいく。

アオサギ アオサギ

ダイサギ ダイサギ

|

|

|

|

| 2013年8月14日(水) |

| カワラナデシコの花に来る虫 |

今、自宅で咲いているカワラナデシコの花を好んでくる昆虫がいます。名前は知りませんが、昨年も今年も同じような虫です。この虫が来てくれないと、カワラナデシコが受粉できないので、貴重な虫です。真昼の暑い時間帯よりは、朝夕の方が、数が多いようです。こんな姿の、小さな虫です。

カワラナデシコ カワラナデシコ

カワラナデシコ カワラナデシコ

カワラナデシコの花に来る虫 カワラナデシコの花に来る虫

カワラナデシコの花に来る虫 カワラナデシコの花に来る虫

今朝も、野川の清水橋付近で、オオブタクサの除草を、1時間ほど行いました。90Lのゴミ袋に入れて、東京都に回収をお願いしていますが、昨日と今日の分で、全部で7袋ありました。

外来植物の除草ゴミ 外来植物の除草ゴミ

|

|

|

|

| 2013年8月13日(火) |

| 全日本水墨画展@東京都美術館 |

今日は、午後、上野の東京都美術館で開催されていた全日本水墨画展を見に行きました。大学の友人から出展している旨の案内をいただいたので、でかけました。仕事をやめてから始めた水墨画も、どんどん上手くなって、今回も奨励賞を受賞していた。受賞作品のテーマは、北海道「激流の滝」であった。

受付で撮影許可をいただいたが、絵だけの撮影は許されていなかったので、私が絵の横に立って、近くにいた方にお願いしてシャッターを押していただいた。

|

|

|

|

| 2013年8月12日(月) |

| 夕立の後の野川の風景 |

昨日、午後4時前ごろから、雷を伴う強い夕立があった。夕立が上がった後、涼しくなってので、自転車で野川の様子を見に行ってきた。

野川の水は 濁り、勢いよくながれていた。都の下水道幹線の吐出口からは、野川に越流水が流れていた。

越流水 越流水

越流水 越流水

相曾浦橋下流では、早くもゴイサギが、獲物をねらて、濁流にたっていた。

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギが小魚をゲット ゴイサギが小魚をゲット

東八道路の富士見大橋下流右岸では、野川公園の大木の枝が、道路をふさいでいて、公園の職員2名が、処置をしている所であった。すぐに道は通れるようになって、助かった。雷が大木に落ちたためのようだった。

道をふさぐ倒木 道をふさぐ倒木

近くの星と森と絵本の家の七夕まつりは、雨のため、夜の部が中止になった。

|

|

|

|

| 2013年8月11日(日) |

| 第100回記念「井の頭かんさつ会」・懇親会 |

昨夜、第100回記念の「井の頭かんさつ会」に参加した。2005年4月から井の頭公園で毎月1回、井の頭かんさつ会主催で、行われている。最近は、井の頭公園も後援している。

昨夜のテーマは「真夏の神秘体験!夜の生きものウオッチング」で、そのハイライトがセミの羽化でした。地上に出たセミが、移動して、木の上で羽化するようすをみることができた。その他のも、カラスウリの開花、樹液に集まる昆虫などの観察もあり、参加した子供たちは、熱心に観察していた。

観察会終了後、100回記念懇親会があり、90名ほどの参加者、スタッフで盛会でした。来年度から、外来種を駆除するため、公園の池のカイボリを行う計画もかたまり、「保全活動班」の立ち上げもありました

セミの羽化 セミの羽化

セミの羽化 セミの羽化

セミの羽化 セミの羽化

カラスウリの開花 カラスウリの開花

カラスウリの開花 カラスウリの開花

参加証明証 参加証明証

|

|

|

|

| 2013年8月10日(土) |

| 除草で、一汗かいた後は、気持ちがすっきり |

今朝も、野川のくぬぎ橋上流左岸でオオブタクサの除草に、大汗をかいた。すぐに汗で、着ているものはびっしょり、メガネまで曇ってきた。

散歩の人が「大丈夫ですか?」や、「毎日お疲れさま」と声をかけてくれる。これはうれしい。 でも、「すみませんが、トイレの水が出ないのですが・・・」といわれると、「私はボランティアですので、すみませんが、公園の方に云ってください」と返事をするしかない。

このくぬぎ橋付近は、野川でも一番子供たちが、野川で遊ぶところ、足元が、少しは良くなったかな?

暑い日であるが、今日も元気に暮らせて、幸せ!

除草前の風景 午前5時半ごろ 除草前の風景 午前5時半ごろ

除草後の風景 午前7時ごろ 除草後の風景 午前7時ごろ

こんなものも見付けた。動かなかった。 こんなものも見付けた。動かなかった。 |

|

|

|

| 2013年8月9日(金) |

| 暑いので、動けるのは早朝だけ |

早朝の野川は、少し霞のようなものが漂ていた。

今朝は、くぬぎ橋上流で、気になっていた、オオブタクサの大物(草丈3m以上か?)を、退治して、気持ちがすっきりした。

オオブタクサも、そろそろ花をつける準備に入った。花が咲くと沢山の果実をまき散らすのが怖い。花粉症を引き起こすこともある。

除草前の野川の風景 除草前の野川の風景

除草後の野川の風景 除草後の野川の風景

近くに、ミソハギの群落があり、カナムグラが、侵蝕していたので、退治した。

ミソハギ ミソハギ

ミソハギ ミソハギ

今年は、暑いせいか、クズの繁茂が目立っていて、困ったことである。打つ手なしである。

|

|

|

|

| 2013年8月8日(木) |

| 今日も、早朝の外来植物除草 |

今朝も、5時20分から2時間余り、野川の桜橋~くぬぎ橋間の右岸で、外来植物(オオブタクサとアレチウリ)の除草を、行った。汗がずいぶん出たけれど、気持ちがいい活動であった。

終わってから、野川沿いに、大沢橋まで、下った。途中で、今日もササゴイ(?)に出会ったと思った。でも、私の姿に気がついてようで、すぐに飛び去った。

ゴイサギかもしれません。

ササゴイ(?) ササゴイ(?)

暦では立秋であるが、まだとても暑い日なので、昼間は、冷房が効いた部屋で、ゆっくり静養した。

|

|

|

|

| 2013年8月7日(水) |

| 野川の外来植物除草の定例活動 |

| 暑い日ですが、今朝、7時から1時間余り、野川の野水橋~八幡橋間両岸で、「みたか野川の会」の外来植物(アレチウリとオオブタクサなど)の除草の定例活動をおこなった。会員5名が参加して、いい汗をかきました。成果は、90Lのポリ袋に10袋の除草ゴミがでました。これらは、東京都北多摩南部建設事務所の担当課にお願いして、回収を行ってもらうことにしている。 |

|

|

|

| 2013年8月6日(火) |

| 今日も、野川で、ササゴイに会う。 |

今日も、野川で、ササゴイに会いました。ササゴイは、全長52cmで、ゴイサギ58cmより少し小さい。この付近では、夏の一時期しか見られない夏鳥です。

ササゴイ ササゴイ

ササゴイ ササゴイ

|

|

|

|

| 2013年8月5日(月) |

| ササゴイ@野川 |

ササゴイは、全長52cmのハトより大きい野鳥です。ここでは、この時期しか見られない野鳥だそうです。

|

|

|

|

| 2013年8月5日(月) |

| 早朝の外来植物除草@野川 |

今朝は、5時半から2時間余り、野川のくぬぎ橋~かしのき橋間の右岸で、外来植物(オオブタクサとアレチウリ)の除草を、一人で行った。くぬぎ橋に近いところは特にオオブタクサの草丈が高く2mほどにもなっていた。この付近、昨年は頑張って除草を行ったのでだいぶ減ったように感じていたが、今年は、今日が初めて、随分生えてきていたので、大変だった。

湧水広場がある、この付近の野川には、よく、沢山の子供たちが、川の中に入って、遊んでいるので、少しはいい環境を保てるようにしたい。

野川の風景 野川の風景

|

|

|

|

| 2013年8月4日(日) |

| 夏季生きもの観察会@野川 |

今日は、野川流域連絡会生きもの分科会主催の夏季生きもの観察会が、午前10時から2時間、野川のやなぎ橋付近のほたる川(湧水の小川)と野川本線であった。参加者は流域の市民約60名で、スタッフは約15名、私もスタッフの一員として参加した。

野川公園自然観察センター前に集合し、最初に野川ルールの説明と準備運動を行なった。その後、ほたる川に移動して、前半はほたる川の補修(杭打ちなど)、後半は小網で生き物を採取して、説明が行われた。

ほたる川では、ホトケドジョウ、メンボ、カワニナ、コオニヤンマのヤゴ、フタスジモンカゲロウ、ガガンボの幼虫などが採取された。

野川本線では、アメリカザリガニ、メダカ、ヒル、ウシガエル、ナマズ、オニヤンマのエゴ、モツゴ、タモロコ、タイワンシジミ、ドジョウなどでした。

採取した生きものは、調査の後、元の場所に戻された。

暑かったが、子供たちは元気に活動し、熱心に説明を聞き、質問をしていた。

生きものの採取の説明の様子 生きものの採取の説明の様子

生きもの採取中の様子 生きもの採取中の様子

採取した生きものの説明の様子 採取した生きものの説明の様子 |

|

|

|

| 2013年8月3日(土) |

| 「世界自然遺産 小笠原諸島の自然」展をみた |

午後、2時半より、神代植物公園植物会館展示室で行われていた「世界自然遺産小笠原諸島の自然」展で、石川園芸課長による説明があるので、聞きに行った。40分ほどで、展示パネルの説明があった。小笠原諸島は、海によりへだてられている小さな島における独自の進化を遂げた多くの固有の生きものや、それらがおりなす生態系を見ることができ、世界的な価値がありことが認められ、平成23年6月に「世界自然遺産」に登録されたそうです。日本では、屋久島、白神山地、知床に次ぐ4番目の登録でした。何よりもその地域にしかない生きもの(固有種)の割合がたかいのは、うなづけます。

でも、現在の問題点は、小笠原諸島の固有種は、外来種によって大きな影響を受けていることだそうです。

説明がすんでから、少しの時間、野川のオオブタクサ、アレチウリの駆除活動や多摩川自生のカワラナデシコ、野川自生のフジバカマにつぃて、ご意見をうかがう機会があり、幸いだった。

|

|

|

|

| 2013年8月2日(金) |

| カワラナデシコ満開@自宅庭 |

今、自宅庭では、カワラナデシコが満開です。オーバーですが、数えられないほどです。満開のカワラナデシコは、一昨年、採種した多摩川自生のカワラナデシコの種を、セルポットに蒔いて、発芽後、16日ほどのものをいただいて、育てたものです。今年は2年目です。2年目の方が、草丈が高くなり、花もよくついています。

昨年、自宅で採種した種を蒔いて、育てたカワラナデシコも、花をつけ始めています。今年も沢山の種を採取して、来年はもっと増やしていきたい。

カワラナデシコ カワラナデシコ |

|

|

|

| 2013年8月2日(金) |

| 鈴木省三のバラ@神代植物公園バラ園 |

先日、神代植物公園植物会館展示室で、特別企画展「ミスターローズと呼ばれた男 鈴木省三100年記念展」を見て、初めて、鈴木省三のことを知りました。鈴木省三は、今なお世界的に評価されているバラの育種家で、1913年、東京小石川に生まれ、バラの育種に情熱を傾け、生涯に130種を超えるの新品種を作出しています。そのうちの多くが国際的なコンクールで高い評価を得ているそうです。

神代植物公園バラ園では、その鈴木昭三のバラが見られます。 一昨日、見に行ってきました。今咲いていたのは、聖火、芳純、希望、星光、花籠、賛美などでした。

聖火 聖火

芳純 芳純

希望 希望

星光 星光

花籠 花籠

賛美 賛美

|

|

|

|

| 2013年8月1日(木) |

| 野川公園自然観察園にて |

昨日午前中、野川公園自然観察園に立ち寄った。カガミ池にまったく水がなく、すでに野草が生え始めていた。なつでも自然観察園では、野草の花が見られる。

メハジキ(目弾き)は、今はあまり見かけないが、昔は、野原や荒地などに生えていた多年草。乾燥させて産前産後の薬(薬母草)として用いられた。和名の由来は、昔、子供たちが、今から見れば大変危険な遊びに使ったことから来ている。

メハジキ メハジキ

メハジキ メハジキ

ヒオウギ(檜扇) 葉が扇状にでる。日当たりのよい草原に生える多年草。アヤメ科アヤメ属。

ヒオウギ ヒオウギ

ヒオウギ ヒオウギ

ヒオウギ ヒオウギ

シュウカイドウ(秋海棠)も咲いていた。カリガネソウの花も咲いていた。

シュウカイドウ シュウカイドウ

|

|

|

|

| 2013年7月31日(水) |

| タムラソウ(田村草) |

今、神代植物公園植物多様性センターで、タムラソウの花が咲き始めた。本来は、山地の草原などに生える多年草。一見アザミに似ているが、葉にはトゲがない。頭花は多数の筒状花からなり、上向きに咲く。キク科タムラソウ属。名前の由来はよくわからないようだ。

|

|

|

|

| 2013年7月30日(火) |

| 自生のカワラナデシコを探して、浅川と多摩川の合流点付近を歩く |

今日は、暑い日でしたが、自生のカワラナデシコを探して浅川と多摩川の合流点付近まで行ってきました。結果は、背が高い草に阻まれ、成果なしでしたが、捲土重来を期したい。

それでも浅川の右岸で、「浅川右岸 多摩川から0km」の標識を見つけました。随分合流点から離れているように感じていますが、何らかの理由で、行政的には、その標識の位置が、浅川の0kmの位置と定められているようです。

多摩川から0kmの標識 多摩川から0kmの標識 |

|

|

|

| 2013年7月29日(月) |

| 多摩川で採種された種から育てられたカワラナデシコの近況 |

| 自宅庭では、カワラナデシコが、100輪以上の沢山の花をつけている。花弁が細かく糸状に裂けるのが特徴。苞は3対見られる。

野川沿いの三鷹市の自然環境保全地区の隅のカワラナデシコも1輪咲いた。

大沢コミセンでも、6輪の花がついていた。

国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家の庭にも、カワラナデシコが花を咲かせている。

神代植物公園植物多様性センターでもカワラナデシコが咲いている。

これらは、一昨年の秋に、多摩川の日野市石田地区で採種された種から、育てられたカワラナデシコである。皆は親戚であると聞いている。

|

|

|

|

| 2013年7月29日(月) |

| ダリア@神代植物公園 |

昨日昼過ぎ、神代植物公園ダリア園にいました。公園の案内には、ダリアは、秋10月が花期となっていますが、この時期でも多くの花が見られます。

植物会館展示室では、昨日まで、特別企画展「ミスターローズと呼ばれた男 鈴木省三100年記念展」が開催されていた。午後2時前に展示をみたいると、2時から課長の石川さんの解説があるというので、1時間ほどパネルの前で、熱い解説を聞いた。神代植物公園のバラ園には、鈴木省三から受け継いだ貴重なバラのコレクションが見られるそうだ。これで、バラ園を見る楽しみが増えた。鈴木は資生堂とバラの香りについても調査をしていた。

|

|

|

|

| 2013年7月28日(日) |

| 神代植物公園にて |

昨日昼過ぎ、神代植物公園に行きました。神代植物公園の今月の花は、ヤマユリ、ハス、スイレン、ムクゲなどです。

山野草園では、ヤマユリが、沢山咲いていました。

ヤマユリ ヤマユリ

芝生広場の隅に、ハスがさいていました。

ハス ハス

はなもも・むくげ園では、いろいろな品種のムクゲがさいていました。

ムクゲ ムクゲ

大温室の中庭では、熱帯スイレンがきれいでした。

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

熱帯スイレン 熱帯スイレン

ハギ園では、秋の七草のカワラナデシコ、キキョウ、オミナエシの花が、咲いていました。

その他、バラ園では、少しバラも咲いていました。深大門付近では、昨日書きましたが、貴重なマヤランの花もみることができました。暑い時期なので、来園者もすくなく、ゆっくりと観察できました。

|

|

|

|

| 2013年7月27日(土) |

| レンゲショウマ(蓮華升麻)が見ごろ |

神代植物公園植物多様性センターで、今、レンゲショウマが見ごろになっています。7月21日に一度見に行きましたが、その時より、花がより薄紫色に染まってきました。その時にも書きましたが、レンゲショウマの花は、山地の落葉樹林内に生える多年草です。キンポウゲ科レンゲショウマ属。

レンゲショウマの花 レンゲショウマの花

レンゲショウマの花 レンゲショウマの花

レンゲショウマのつぼみ レンゲショウマのつぼみ

レンゲショウマ レンゲショウマ

|

|

|

|

| 2013年7月27日(土) |

| マヤラン(麻耶蘭) |

神代植物公園の深大寺門付近で、今、マヤランが咲いている。このマヤランは、腐生植物(菌従属栄養植物)の一つで、葉と根を持たない。地上に姿を見せるには花だけで、地下茎の中にたくさんの菌がおり、共生するこれらの菌から栄養と水をもらって、大きくなる。多年草。和名は、日本での最初の発見地の神戸市麻耶山に由来する。ラン科シュンラン属。

|

|

|

|

| 2013年7月26日(金) |

| モミジアオイ(紅葉葵) |

今朝、自宅庭で、モミジアオイが一輪咲いているのに気がついた。

鮮やかな赤い大きな花、夏の花である。

和名は、葉が紅葉の葉に似ていることに由来する。アオイ科フヨウ属の多年草。

9年前の2004年に神代植物園の売店で買ってきて、庭の隅に植えた。それ以来、

2005年8月17日

2006年7月30日

2007年7月31日

2008年7月30日

2009年7月31日

2010年8月4日

2011年8月5日

2012年8月6日

2013年7月26日(今年)

に、毎年咲き始めている。今年は、これまでで一番早く咲いた。うれしいことである。

|

|

|

|

| 2013年7月25日(木) |

| 早朝の野川を歩く |

朝、5時すぎに家を出て、野川を、大沢橋から馬橋まで歩いた。

天文台通りでは、オオマツヨイグサが、咲いていた。

オオマツヨイグサ オオマツヨイグサ

野川では、カワセミの姿を見かけた。中耕地橋付近にあるサギのコロニーを見てきた。コサギ、ゴイサギの姿があった。

カワセミ カワセミ

サギのコロニー サギのコロニー

少し下流で、カルガモ一家(ヒナ5羽)の姿を見かけた。

カルガモ一家 カルガモ一家

調布の野川の高水敷では、ところどころでアレチウリとオオブタクサが目立った。

アレチウリとオオブタクサ アレチウリとオオブタクサ

|

|

|

|

| 2013年7月24日(水) |

| 今日もゴイサギに会いました。 |

今朝も、野川でゴイサギの姿を見ました。

動画に撮り、you-tube にアップしました。

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xnhaPmGygTA

でみることができます。

設定ミスで、白クロになってしまいました。すみません。 |

|

|

|

| 2013年7月23日(火) |

| 野川の流量測定(7月) |

午後、野川の流量測定を三鷹市内の2ヶ所(富士見大橋、飛橋)で行った。大沢橋でも測定する予定であったが、雨となったので、2だけで中止した。この測定は、毎月一回実施している。6月の測定値に比べて半分ほどの流量であった。今年梅雨にも本格的なな雨はなく、湧水量と流量とも、低いレベルにとまっている。

飛橋での測定の様子 飛橋での測定の様子

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギ ゴイサギ |

|

|

|

| 2013年7月22日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(7月) |

| 午前中、野川に注ぐ湧水量の月1回の測定を、13ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。梅雨あけの時期ではあるが、今年は雨が少なかったためか、湧水量測定の結果は、先月、先々月とほほ横ばいの数値であった。明後日には、野川の流量の測定を行う予定である。 |

|

|

|

| 2013年7月22日(月) |

| ゴイサギ |

今朝9時ごろ、野川の相曾浦橋下流でゴイサギをみかけました。この辺でゴイサギを見かけるのは珍しいことです。ゴイサギは、昼間は木の上にじっとしていて、夕方から川などに出かけて、魚などをとる夜行性のサギであるといわれています。ゴイサギには、「夜烏」の異名もあります。今日は、珍しく昼間に、野川で獲物を狙っていたようです。

ゴイサギは、集まって、コロニーを形成します。その際、ゴイサギのみではなく、コサギ、アオサギなど他種とも集まってコロニーをつくります。調布市内には、コロニーがあります。

ゴイサギの名前の由来ですが、平家物語にかかれていて、醍醐天皇が、池にいたこの鳥を見つけ、捕えるように家来に命令しましたが、その時、鳥は、家来が近づいても逃げることなく、おとなしくつかまりました。醍醐天皇は、命令にさからわず神妙であると、ご褒美に「五位の位」を賜わったといわれています。

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギ ゴイサギ

ゴイサギ ゴイサギ |

|

|

|

| 2013年7月21日(日) |

| レンゲショウマ(蓮華升麻) |

昨日、神代植物公園植物多様性センターに立ち寄りました。今日は、レンゲショウマの花を見ることができました。これは、山地の落葉樹林内に生える多年草です。淡い紫色の花をつけます。キンポウゲ科レンゲショウマ属。

レンゲショウマ レンゲショウマ

レンゲショウマ レンゲショウマ

ヒヨドリバナにも、花がついていました。フジバカマによく似た植物です。

ヒヨドリバナ ヒヨドリバナ

ヒヨドリバナ ヒヨドリバナ |

|

|

|

| 2013年7月20日(土) |

| カワラナデシコの花が沢山咲き始めました。 |

日前に庭のカワラナデシコ1輪が開花したと書きました。今日の夕方の庭では、11輪のカワラナデシコが咲いています。すぐに咲きそうなつぼみもあります。

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

近くの星と森と絵本の家の庭でも、昼ごろ見に行ったときには6輪のカワラナデシコの花が咲いていました。

星と森と絵本の家のカワラナデシコ 星と森と絵本の家のカワラナデシコ

大沢コミセンの花壇でも、2輪が咲いていました。

神代植物公園植物多様性センターでは、先日から咲いていますが、ますます多くの花がついていました。

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

これらはみな、同じ多摩川の河川敷で採取されたカワラナデシコの種から、育だったカワラナデシコです。

|

|

|

|

| 2013年7月19日(金) |

| カワラナデシコ1輪開花 |

昨日7月18日、庭の花壇のカワラナデシコが、1輪の花をつけた。うれしいことである。昨年は、7月27日に1輪咲いたので、2年目の今年は9日早い。このカワラナデシコは、日野市石田地区の多摩川の河川敷で、2011年9月29日に明治大学の倉本宣教授が採種され、同年11月13日に、農業大学の根本正之教授が、その種をセルポットに蒔き、発芽したものを、私が11月29日に譲り受け、育てて、自宅の花壇に移植し、昨年の夏には沢山の花を咲かせ、今年はその株から2年目の花をつけたところである。

このカワラナデシコから、沢山の種を採取して、苗を増やして行くつもりで、今年は、近くの「星と森と絵本の家」の庭に40株を移植し、また野川沿いにある自然環境保全地区の端にも20株を移植した。そちらも、そろそろ開花の時期が近いと思う。

カワラナデシコの花1輪 カワラナデシコの花1輪

カワラナデシコの花1輪 カワラナデシコの花1輪

カワラナデシコのつぼみ カワラナデシコのつぼみ |

|

|

|

| 2013年7月16日(火) |

| 都合で、日記の更新を、少しお休みします。 |

皆様、暑い毎日ですが、お体には十分気を付けてお過ごしください。

家庭の都合で、日記の更新は、3,4日お休みさせていただきます。

また、お目にかかります。

|

|

|

|

| 2013年7月15日(月) |

| 早朝の野川散歩:カルガモ一家(ヒナ7羽) |

今朝も5時半ごろから、野川を歩く。今日は野川の飛橋からやなぎ橋間の左岸を歩いた。やはり気になるオオブタクサと生え始めたアレチウリを、立ち止まって除草しながら歩く。やなぎ橋では、ここで自然観察会を行う予定のほたる川付近のオオブタクサを、30分ほど除草した。

ほたる川付近の風景 ほたる川付近の風景

帰りも、野川の左岸を大沢橋まで歩く。途中、カルガモ1家に偶然出会った。カルガモは、私に気が付くと、下流に移動していった。7羽のヒナを連れていました。元気に育っているようで、うれしいことです。

カルガモ一家 ヒナは7羽 カルガモ一家 ヒナは7羽

水辺には、ツユクサが咲き始めた。ハグロトンボの姿もあった。高水敷では、ムラサキツメクサとセイバンモロコシが、目立ってきた。 7月下旬から、第2回目の東京都の草刈りが始まる予定。

ワルナスビにとまるハグロトンボ ワルナスビにとまるハグロトンボ

ムラサキツメクサ ムラサキツメクサ

|

|

|

|

| 2013年7月14日(日) |

| 早朝の野川散歩:メマツヨイグサ |

早朝5時過ぎ、野川を歩く。少し霧のようなものがかかっていた。野川の飛橋から二枚橋を、野川公園内を通って、富士見大橋下で、野川に戻って、大沢橋までの野川の右岸を歩いた。

メマツヨイグサが咲いていた。明治中期に日本に来た北アメリカ原産の二年草である。花は、夕方から咲はじめ、朝にはしぼむといわれている。

メマツヨイグサ メマツヨイグサ

メマツヨイグサ メマツヨイグサ

|

|

|

|

| 2013年7月12日(金) |

| 夏の神代植物公園 |

午後、神代植物公園に出かけた。猛暑のため、訪れる人も少ない。神代花だよりによると、この夏の時期の見ごろの花は、ヤマユリ、ハス、ムクゲ、スイレンである。

ヤマユリ ヤマユリ

ハス ハス

ムクゲ ムクゲ

ムクゲ ムクゲ

他には、カリガネソウ、キクイモモドキ、アーテイチヨークなども咲いていた。

カリガネソウ カリガネソウ

キクイモモドキ キクイモモドキ

アーテイチヨーク アーテイチヨーク

|

|

|

|

| 2013年7月11日(木) |

| 7月度月例野鳥観察@野川公園 |

| 今日は、野川公園ボランティア野鳥グループの7月度月例野鳥観察の日である。午前中、猛暑にもかかわらず、ボランティア10名が参加し、野川公園内を、自然観察園、B地区、A地区とまって、野鳥を探した。例年この時期は、野鳥は少なく、14種にとどまった。 |

|

|

|

| 2013年7月10日(水) |

| 朝の野川 |

朝7時に自転車で家を出た。野川公園内の野川やなぎ橋付近は、自然観察会がよく行われるところなので、1時間ほどオオブタクサの除草を行った。

除草終了後、野川公園を通り抜け、武蔵野の森公園にバンの様子を見に行った。バンの親1羽とヒナ4羽の姿を確認できた。カルガモとツバメも姿を確認した。

バンの親子 バンの親子

帰り道、大沢橋下で、ヒナ6羽を連れたカルガモ1家の姿をみかけた。

カルガモ1家 カルガモ1家

天文台通りでは、オニユリガ咲いていた。葉の付け根に紫褐色の「むかご」がついていた。

オニユリ オニユリ

オニユリの「むかご」 オニユリの「むかご」 |

|

|

|

| 2013年7月9日(火) |

| 夕方の野川の風景 |

日中は暑いので、家で自重していたが、夕方5時半から自転車で、野川公園内の野川の桜橋から、下流の御塔坂橋まで、見て回った。

野川公園内では、ワルナスビの繁殖が目立ってきた。困ったことである。

野川の桜橋下流の風景 野川の桜橋下流の風景

大沢の里の前には、八重のくちなしの花が咲いていて、芳香を放っていた。

くちなしの花 くちなしの花

榛沢橋付近で、電線にツバメがとまっていた。

ツバメ ツバメ |

|

|

|

| 2013年7月8日(月) |

| 暑い夏の1日 |

午前中10時から、三鷹市の花と緑の広場の緑のボランティアゾーンの除草を行った。この時期、月1回は除草をしないと大変なことになっている。総員7名で、大変な暑さの中、休みをとりながら除草作業を行った。

集合場所に、少し早く行き、花広場の中を少し観察した。芝生の端に、モズがいることに気が付いた。早速、写真にとったが、すぐに飛び去った。帰って写真を見ると、モズの成鳥とは明らかに違う。野鳥に詳しい三鷹市の職員Kさんに、写真を見てもらって、モズの幼鳥であることが判明。

花壇のゾーンには、ルリタマアザミが咲いていた。

モズの幼鳥 モズの幼鳥

ルリタマアザミ ルリタマアザミ

午後3時半から、小金井市の野川の水辺で、草刈りの実験地で、野川流域連絡会生きもの分科会の委員、市民2名と東京都の職員の総勢8名で、草刈り実験地の観察と草刈りを行った。月に1回集まって、草刈りの効果について、観察を行っている。暑くてもやめられない。

帰りの野川公園内の野川の水辺にミソハギが咲いているのに気が付いた。

ミゾハギ ミゾハギ

|

|

|

|

| 2013年7月7日(日) |

| 開館記念日の、三鷹市の「星と森と絵本の家」 |

今日は、7月7日、七夕です。この辺では、一番天の川に近い国立天文台構内にある三鷹市の「星と森と絵本の家」に行ってきました。今日が、4周年の開館記念日で、大変にぎわっていました。天文台台長や三鷹市長も、絵本の家でお話をされるようです。

開館記念日の絵本の家 開館記念日の絵本の家

絵本の家の花壇には、私が自宅で種をまいて育てた(野川自生の)フジバカマの苗と、(多摩川自生の)カワラナデシコの苗を、引き取り、移植をしていただいています。フジバカマは、葉のつやがよく、大変元気でした。カワラナデシコには、すでにつぼみがついていました。花が楽しみです。

フジバカマ フジバカマ

カワラナデシコ カワラナデシコ

ここでも、ヒメヒオウギスイセンが、沢山さいていました。

ヒメヒオウギスイセン ヒメヒオウギスイセン

ソーラークッカー ソーラークッカー

おひさまカッフエ おひさまカッフエ |

|

|

|

| 2013年7月6日(土) |

| 国立天文台構内の竹林で、緑のボランティア活動 |

今日は、関東地方は梅雨明けの真夏日であった。午前11時ごろ高温注意報がでていた。でも午後、国立天文台構内の(7中前)竹林で緑のボランティア活動を行った。これは、花と緑のまち三鷹創造協会緑のボランティア部会の活動で、午後1時から2時半までの1時半、総勢14名が参加し、月1回の竹林の密度管理作業を行った。今日は、熱射病対策として、竹林の密度管理作業は普段の半分の時間だけとして、その代りに、最後に15分ほど、竹林内のゴミ拾いをおこなった。この竹林にもプラスチックのゴミなどが沢山あった。

ポリ袋6個ほどのゴミが出た。作業後は、すっきりして気持ちがいい。

今では竹林となっているこのゾーンは、元は、天文台職員の官舎6棟があったところである。ゾーンの端では、ヒメヒオウギスイセン(姫檜扇水仙)の花がさいていた。原産地は南アフリカの園芸品種である。繁殖力は強い品種である。

ヒメヒオウギスイセン ヒメヒオウギスイセン |

|

|

|

| 2013年7月5日(金) |

| 神代植物公園生物多様性センターにて |

午前中、市民大学総合コースで、「東アジアの安全保障」と題する孫崎 亨氏の講義を受けた。その帰りに、神代植物公園生物多様性センターに立ち寄った。

ヒヨドリハナが花をつけ始めていた。ヒヨドリバナ(鵯花)は、キク科ヒヨドリバナ属。秋の七草の一つであるフジバカマに大変よく似ていて、アサギマダラが好む植物である。フジバカマとの違いは、葉の形にあり、フジバカマの葉は、3裂するが、ヒヨドリバナの葉は、裂けない。それにしても、この花は少し咲くのが早いように感じる。

ヒヨドリバナ ヒヨドリバナ

もう一つチダケサシも咲いていた。やや湿ったところに生える多年草である。ユキノシタ科チダケサシ科。

チダケサシ チダケサシ

|

|

|

|

| 2013年7月4日(木) |

| 外来植物除草ゴミの回収 |

昨日、野川で外来植物を除草したゴミは、一部野積みにしていたら、回収をしてくれる東京都北多摩南部建設事務所の担当の方から「今後は、袋にいれて、処理しやすいようにしてください」とのお願いが再度来た。しかたがないので、今朝、1時間半かけて、除草ゴミを、全部、袋(90Lのポリ袋)に入れる作業を行った。全部で13個になった。

ポリ袋に入れた除草ゴミ ポリ袋に入れた除草ゴミ

外来植物の除草中は、こんな掲示を出しています。

作業中の表示板 作業中の表示板 |

|

|

|

| 2013年7月4日(木) |

| 野川のカルガモ一家 |

今朝、野川でヒナ7羽を連れたカルガモ1家を見かけた。ヒナたちに食事をさせながら母親のカルガモは、周囲を見張っている。そのうち私の姿に気づいたのか、ヒナを引き連れ、下流の方に移動していってしまった。お邪魔して、すみません。

カルガモは、一度に10から12個の卵を産み、26から28日の抱卵期間で、ヒナが生まれるようで、野川でも、水辺で、1月近くじっと隠れて抱卵できる環境が、維持されているのは、うれしい。

|

|

|

|

| 2013年7月3日(水) |

| 野川の外来植物の駆除活動 |

今朝、1時間ほど、野川の清水橋~御塔坂橋間右岸で、みたか野川の会の本年度第 1回目の外来植物のオオブタクサとアレチウリの除草活動を行った。参加者は、6名。そのうち2名は、今日が初めての参加。作業は大変はかどった。2m近くにも成長していたオオブタクサが、除草され、視野から姿を消すと、景観がすっきりして、気持ちがいい。

アレチウリは、まだほんの少ししか生えてきていない。この範囲(大沢橋~御塔坂橋間)は、昨年から除草を始めたばかりなので、今年で2年目であるが、これから生えてくるであろうアレチウリを、なんとか今年は、目立たない程度には抑え込みたい。アレチウリの種は、土壌中で何年も生きていて、チャンスがあれば、生えてくるので、土壌中の種が出尽くすまでは、手が抜けない。これから8月が勝負である。

今朝は、気温が高くなく、助かった。暑い時の作業は、つらいので、無理はできない。 |

|

|

|

| 2013年7月2日(火) |

| 要注意外来生物(植物)オオブタクサの駆除 |

昨日、午後1時間ほど、野川の大沢橋~清水橋間右岸の水辺のオオブタクサの除草をした。もう1.5mぐらいの草丈に急成長しているものもあった。

オオブタクサの除草ゴミ オオブタクサの除草ゴミ

明日の朝は、本年度最初のみたか野川の会の定例活動で、清水橋~御塔坂橋間右岸のオオブタクサとアレチウリを除草する予定である。6年目の活動にないるが、敵もさるもの、しぶとく生えてくる。長い根気のいる戦いである。

|

|

|

|

| 2013年7月1日(月) |

| 小学6年生による野川の通信簿 |

午前中、野川流域連絡会主催の第11回目の「野川の通信簿」があり、私もスタッフの一人として参加しました。趣旨は、「野川流域連絡会を中心に様々な市民と小学生が、一緒に川とのふれあい体験をして、河川に対する関心や愛護意識を高める」ことにあり、すでに年1回の頻度で、10年間行ってきていて、今回が11回目となります。

今回も、小金井市の小学校の6年生の生徒3クラス約85名と市民団体のスタッフ約30名が参加し、4グループに別れた小学生が、水生生物、水質、鳥、植物の4項目の内3項目を、各項目ごとに40分間かけて、スタッフの指導で観察し、観察結果を記録した。後で、野川の通信簿にまとめる。生徒より、「今日の体験で、日頃気が付かないことに気が付いた」との感想も聞かれた。

水質検査の様子 水質検査の様子

水生生物の説明の様子 水生生物の説明の様子

みんなで採取した植物を模造紙に貼りつけまとめている。 みんなで採取した植物を模造紙に貼りつけまとめている。 |

|

|

|

| 2013年6月30日(日) |

| 日曜日の野川の風景 |

今年は、本格的な雨が降らないので、野川には水はあるが、流れは少ない。湧水も少ない。野川公園自然観察園のかがみ池は、干上がっている。それでも梅雨の晴れ間の日曜日の今日は、野川に子供たちの姿が多かった。

野川の人々 野川の人々

野川の人々 野川の人々

野川公園自然観察園で、今みられる花は、クロミモジ、チダケサシ、オカトラノオ、ハンゲショウ、ヤブカンゾウ、キキョウ、カワラナデシコ、オミナエシ、ヤマボタルブクロなどである。

クロモジ クロモジ

チダケサシ チダケサシ

オカトラノオ オカトラノオ

ハンゲショウ ハンゲショウ

ヤブカンゾウ ヤブカンゾウ

近くの武蔵野の森公園の池では、バンの親子の姿があった。

バンの親子 バンの親子

バンの親子 バンの親子

|

|

|

|

| 2013年6月30日(日) |

| 驚異の蝶 アサギマダラ |

昨日、NHK-TVのニュースで、東京の高尾山で、沖縄から飛んできたアサギマダラが確認されたと報じていた。羽にマーキングがされていて、いつ、どこで放ったかが、わかったそうである。小さな体で、驚異の長距離移動する証拠写真を見せていました。

私も昨年の10月2日に、野川公園内の野川の水辺でアサギマダラを見かけました。でも、残念ながら私の見たアサギマダラには、マーキングがなかった。アサギマダラは、フジバカマを好むそうであり、私の見たものも、フジバカマの花にとまっていた。

http://www.youtube.com/watch?v=7JyTZJ-dlLg&list=UL7JyTZJ-dlLg&feature=player_detailpage

アサギマダラ アサギマダラ

アサギマダラ アサギマダラ

|

|

|

|

| 2013年6月29日(土) |

| 野川の下流、吉沢橋まで出かけてきました。 |

早朝5時40分から、野川の桜橋から下流左岸のオオブタクサの除草を、1時間半ほど行った。

その後、10時前に自宅を出て、小田急バスで狛江駅、そこから小田急線で成城学園駅に、そして二子玉川行のバスで、吉沢でおり、野川の下流の吉沢橋付近を見てきた。

そこでは、来月交流会をする「せたがや野川の会」が「水辺の植生回復実験」を行っているところがあるはず。河川敷におりる階段には、カギがかかっているので、上から見るしかない。欄干にせたがや野川の会の掲示がされていた。

せたがや野川の会の「植生回復実験」の掲示 せたがや野川の会の「植生回復実験」の掲示

草刈りが除外されている場所があり、それがどうも実験をされている場所と推定した。

吉沢橋から野川の下流を見る 吉沢橋から野川の下流を見る

野川の上流側吉沢橋の方を見る 野川の上流側吉沢橋の方を見る

「植生回復実験」の場所とみられるところ 「植生回復実験」の場所とみられるところ

|

|

|

|

| 2013年6月28日(金) |

| 初雪草 |

三鷹市の花と緑の広場では、今、初雪草がきれいに咲いている。白くてとてもきれい。よく見ると、白い花は目だたないけれども、葉の縁の部分が、白くなって、目立ち、まるで雪が積もったように見えるところから、初雪草の名前がついているようだ。いい名前だ。北アメリカ原産で、ドクダミ科ユーフオルビア属である。

初雪草 初雪草

初雪草 初雪草

初雪草 初雪草

初雪草 初雪草

初雪草 初雪草 |

|

|

|

| 2013年6月27日(木) |

| 天文台構内の竹林の大きな木 |

今朝、国立天文台構内の西北の端にある(七中前)竹林の様子を見に行ってきた。ここで2年少し竹林密度管理活動を行っているので、今では、全体的には竹の密度も少しずつ少なくなり、かなりすっきりしてきた。それでも、ここにある大きな木の周りは、まだ竹が囲んでいて、木には十分な日の光が当たらない状況にある。主な木は、ケヤキ、コブシ、イロハモミジ、エノキ、ホウノキなどである。今年は、コブシに花がついた。でも、ホウノキには花がつかなかった。来年はホウノキにも花がつくことを期待している。そのためには、もっと周囲の竹を切る必要がありそうである。

竹に囲まれているホウノキ 竹に囲まれているホウノキ

竹林の隅に、アジサイが咲いていた。

アジサイ アジサイ

アジサイ アジサイ

|

|

|

|

| 2013年6月26日(水) |

| 早朝から、野川でオオブタクサと闘う |

昨日、野川の下流域小金橋付近(狛江市)で、2~3mの草高に成長したオオブタクサの群落を目撃した。うれしくない風景である。見てもあまり気にしない人が多いが、私はいやである。

野川下流域小金橋付近(狛江市)のオオブタクサの群落

三鷹市内の野川でも7年ほど前は、同じような風景がみられた。その時「何とかしなくては」との思いでいっぱいになり、オオブタクサの除草を一人で始めた。その翌年からは仲間もでき、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ、オオキンケイギクの特定外来生物に指定されておる外来植物4種と要注意外来植物であるオオブタクサの除草を行ってきている。5年間の活動で(完全に駆除することは難しいが)大幅に密度を抑制することには成功した。今では、三鷹市内の野川の富士見大橋~御塔坂橋間では、上記の内、オオカワヂシャを除く4種の外来植物は、大変少なくなっている。

次には、富士見大橋の上流側の野川公園内の野川のオオブタクサを除草することが、自分一人の課題となってきている。この場所では、夏には子供たちがよく野川に入って、川の生きものを網で追いかけている。3mもの草丈のオオブタクサが繁茂していては、川の中に子供たちが入いるのの邪魔になり、川の中の子供たちの姿が見えなくなる。昨年も今頃、野川の桜橋~富士見大橋間のオオブタクサとアレチウリの除草をおこなった。今年は2年目であるが、まだまだオオブタクサが沢山生えてきている。(この時期、アレチウリはまだ目立たない。)

今朝は、雨に降る前の6時半ごろから2時間、野川の桜橋~くぬぎ橋間の右岸を除草した。

|

|

|

|

| 2013年6月25日(火) |

| 「旧野川」のフイールドワーク |

午後、野川流域連絡会なっとく部会主催の野川のフイールドワークに参加した。今日は、午後1時半に野川の小金橋付近に、委員とスタッフの総勢15名が集合して、昔は野川が流れていて、現在は野川緑地公園となっている道を、六郷用水と合流する岩戸北1丁目まで、約2.3kmを歩いた。その後、狛江市市役所の会議室をお借りして、今日観察したことのまとめをおこなった。

全長2.3kmの野川緑地公園には、桜の木をはじめ約4500本の樹木がが植えられ、道の両側には、草花も植えられていて、今の季節は、アジサイとギボウシの花がきれいに咲いていた。

慶長14年(1609年)に、六郷用水が開削されると、現在の狛江駅以東から下流の野川は、六郷用水に組みこまれてしまった。その後、度重なる水害のため、下流部では大掛りな河川改修が行われ、昭和42年に完了した。その際に、野川は、六郷用水には流さず、野川の小金橋付近から支流の入間川の流路を利用して多摩川に流すように大きく変更され、現在に至っている。

野川緑地公園の案内板 野川緑地公園の案内板

まとめのミーティング まとめのミーティング

|

|

|

|

| 2013年6月24日(月) |

| 野川の流量測定(6月) |

午前中、野川の流量測定を三鷹市内の3ヶ所(富士見大橋、飛橋、大沢橋)で行った。毎月一人で実施している。3月の測定値が今年の最低値であったが、4月、5月、6月と若干増えてきている。梅雨に入ったが、まだ本格的な雨は降っていない。湧水量と流量とも、まだあまり増えていない。

平成22年1月から、毎月1回測定をしてきており、昨年末までの3年間のデータ―は、私のHP「シニア物語」の観察(野川の湧水量、流量)のページでみることができる。

野川流域連絡会の「なっとく流量」分科会でも報告している。測定は、簡便な浮子を流し流速を測る方法であるが、野川の流量の年間の変化を観察することができる。 |

|

|

|

| 2013年6月23日(日) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(6月) |

午前中、野川に注ぐ湧水量の月1回の測定を、13ヶ所(野川の柳橋~榛沢橋間)で行った。梅雨の時期ではあるが、このところ雨が少ないためか、湧水量測定の結果は、先月とほほ横ばいの数値であった。明日は、野川の流量の測定を行う予定である。

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子

|

|

|

|

| 2013年6月22日(土) |

| カワセミ |

野川では、カワセミをよく見かける。長靴を履いて、水辺のミクリを見るために、野川の川の中を歩いていたら、対岸にカワセミがとまっていた。ゆっくりと近寄っても、逃げていかなかった。

動画もあります。

http://www.youtube.com/watch?v=IcZ6MUWp3ms&feature=youtu.be

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

カワセミ カワセミ

|

|

|

|

| 2013年6月22日(土) |

| 富士山 |

今日は、富士山が世界遺産になることが決まる日です。午後4時ごろ審査結果が判明します。

今朝、富士山には、すこし雲がかかっていました。

富士山 富士山

午後6時、三保の松原を含め、富士山が世界遺産に登録のニュースがながれた。 よかった! |

|

|

|

| 2013年6月22日(土) |

| ネムノキ(合歓の木) |

野川公園湧水広場で、ネムノキの花が咲いていた。ネムノキは、マメ科ネムノキ属。花は、化粧用のブラシの様な形の、淡紅色の可憐な花である。夜になると葉がとじ、朝になると再び開く。和名は、ねむ、ねぶ。地方によってはいろいろな呼び名があるようだ。「ねんねの木」、「眠りの木」など。

奥の細道で、松尾芭蕉が、ネムノキの花を、美女にたとえて一句詠んでいる。

「象潟や 雨に西施(せいし)か ねぶの花」

象潟は秋田県のまち、奥の細道の最北の地。西施は、中国の春秋時代の傾国の美女。

ネムノキ ネムノキ

|

|

|

|

| 2013年6月21日(金) |

| 市民大学で「経済的相互依存と対外政策」を受講 |

今日の三鷹市社会教育会館主催の市民大学総合コース「世界に生きる日本の処方箋」では、4回目の講義があり、東京大学大学院総合文化研究科教授の古城佳子先生の「経済的相互依存と対外政策」を講義を受講した。

主な項目は

①経済のグルーバル化の経緯(西側陣営のブレトン・ウッズ体制、東側陣営のコメコン体制から、冷戦後の経済のグルーバル化の進展への経緯)、

②経済相互依存とは何か?(国境を越えた経済交流の増大で、ある国の経済状況や経済政策が、他国経済や政策へ影響を与える)、

③相互依存関係と平和(相互依存関係の増大は、協調を生むのか?)、

④相互依存論(keohane and Nye著、滝田賢司監訳 「パワーと相互依存」)、

⑤事例(第1次石油危機;中国のレアアース輸出制限)であった。

keohane and Nye著 「パワーと相互依存」の簡単な説明があった。パワーには、①他者にしてほしいことをさせる「強制力」と、②してほしくないことを抑制する「説得力」がある。相互依存関係では、「敏感性」(国の経済的変化が他国の政府や社会に与える負の影響)と「脆弱性」(相互依存関係を断ち切られた場合に、それを回復するためにかかる費用)との視点から相互依存の関係を分析していくことになる。

今は、脆弱性を低くする交流が、外交的には望ましいとされていることを理解した。

|

|

|

|

| 2013年6月20日(木) |

| 今朝のサッカー・対イタリア戦 |

| 今朝は、サッカーをBS-TVでみました。結局日本は3-4でイタリアに負けたが、見ごたえがある試合でした。特に、前半33分、ゴール前の混戦で、香川真司が、体を反転しながら、左足でけり込んだゴールには感激した。一時は2-0とリードをした。負けながらも、香川はこの試合のマン・オブ・ザ・マッチ(MOM)に選出されたそうだ。 |

|

|

|

| 2013年6月19日(水) |