| <<新しい日記 古い日記>> |

|

|

| 2016年12月31日(土) |

| カワラナデシコの花 |

季節はすれですが、自宅庭のカワラナデシコが、今年二度目の花を、二輪つけています。種を蒔いて、育てた、自生種のカワラナデシコです。

カワラナデシコ「の花 カワラナデシコ「の花

カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え

|

|

|

|

| 2016年12月31日(土) |

| 富士山 |

今朝も 、富士山は、よく見えています。

富士山 富士山 |

|

|

|

| 2016年12月30日(金) |

| オジロビタキ |

武蔵野公園のオジロビタキです。長くいますね。

オジロビタキ オジロビタキ

|

|

|

|

| 2016年12月30日(金) |

| 富士山 |

お早うごじます。今朝の富士山です。少し雲がかかって4います。

富士山 富士山

|

|

|

|

| 2016年12月29日(木) |

| マンリョウの赤い実 |

年末の掃除で、今日も忙しい一日でした。ホット一息ついて、書いてます。我が家の庭には、マンリョウの赤い実が沢山ついています。万両のように重くて、実は、すべて下を向いています。ネットで調べてみると、花言葉の、「寿ぎ(ことほぎ)」は、お正月の縁起物として飾られる赤い実にちなんでつけられたようです。また、「金満家」は、実が熟してもなかなか落ちない様子の例えだそうです。

マンリョウ マンリョウ |

|

|

|

| 2016年12月28日(水) |

| 寒い朝の野川付近 |

朝、野川公園自然観察園は、まだ、開園していなかった。入り口近くで鳴き声で気がついたジョウビタキは、寒いので、朝日の中、羽根を膨らませて、丸くなっていた。

ジョウビタキ ジョウビタキ

ジョウビタキ ジョウビタキ

動画は、https://youtu.be/7Tirs6fG3yAです。

武蔵野の森公園のセンダンの実をムクドリの群が食べていた。ハンドブック「野鳥と木の実」には、センダンの実は苦みが強いようだが、ヒヨドリが群がって食べて居る。

ムクドリ ムクドリ

武蔵野公園には、今朝も、オジロビタキがいた。さすがにカメラマンの数は少なくなって来た。

オジロビタキ オジロビタキ

オジロビタキ オジロビタキ

野川では、アオサギ、ダイサギをよく見かける。丁度コサギもいて、3種のサギが近くにいただ、コサギは、飛び去って行った。

野川に、アオサギ、ダイサギ、コサギ 野川に、アオサギ、ダイサギ、コサギ

アオサギ アオサギ

ダイサギ ダイサギ

コサギ コサギ |

|

|

|

| 2016年12月28日(水) |

| 今朝の富士山 |

今朝は、寒いが、富士山がよく見えます。

富士山 富士山

|

|

|

|

| 2016年12月27日(火) |

| 私のおすすめ動画(野鳥) |

|

|

|

| 2016年12月26日(月) |

| 薬が多すぎ困ったことだ。 |

| 今日は、御茶ノ水の病院まで、慢性腎臓病の定期診察に出かけました。11月末に栄養指導を受けて、塩分管理等に、苦労していますが、果たして結果はどうかと、少し期待して出かけましたが、敵は、強敵です。期待通りには行かず、逆に、先生より、「血液検査の結果では、まだカリウムが多いので、薬を出します。便秘になりやすいので、その薬も出します」といわれて、薬の種類が3種類増えた。あまり薬をもらってもうれしくはないが、仕方がないというのが、正直なところです。薬局で、新しい薬をもらってびっくり、42日分だが重い。家に帰って重さを量ったら、1.15kgもあった。 |

|

|

|

| 2016年12月24日(土) |

| オジロビタキ |

近くの公園に、オジロビタキが、来ています。珍しい鳥のようで、もう1ヶ月ほどもいて、沢山のカメラマンを楽しませてくれています。私も時々、見に行っています。今日は、良い天気で、撮影日和でした。

今日は、動画も撮れました。 https://youtu.be/ftNY1cDEIiQ

カメラマンたち カメラマンたち

|

|

|

|

| 2016年12月23日(金) |

| 野川散策 |

今日は、冬とは思えない穏やかな天気となりました。少し雲がかかっていましたが、富士山が、きれいにみえました。

富士山 富士山

野川公園自然観察園で、今年初めてジョウビタキ♀にあいました。とても愛嬌のある目の表情をしています。

ジョウビタキ♀ ジョウビタキ♀

ひょうたん池 ひょうたん池

武蔵野公園には、今日もまだオジロビタキがいました。沢山のカメラマンが、構えていました。すぐに、移動するので、写すのは大変です。我慢強い人たちです。野川では、アオサギの姿が目立ちます。

オジロビタキ オジロビタキ

カメラマンたち カメラマンたち |

|

|

|

| 2016年12月22日(木) |

| 野川公園自然観察園にて |

午前中、野川公園自然観察園にでかけた。今日も顔見知りのボランテァイの方が活動をしていたが、今にも雨が降りそうで、一般の訪問者はほとんどいなかった。園内のロウバイは咲き始めた。ほたるの里近くを歩いていたら、人の気配に気がついたのか、1羽の野鳥が動き、ICU側のフエンスにとまった。後ろ姿であったが、時々、顔を横に動かす。アカハラでした。

ロウバイ ロウバイ

アカハラ アカハラ

野川では、カワセミ、ユリカモメの飛んでいる姿を見たが、写真には撮れなかった。マガモ、オナガガモ、ダイサギの写真はとりました。

マガモ マガモ

オナガガモ オナガガモ

ダイサギ ダイサギ |

|

|

|

| 2016年12月21日(水) |

| カワラナデシコの花 |

庭のカワラナデシコが1輪、今日の暖かさで、今年2度目の花をつけました。

|

|

|

|

| 2016年12月21日(水) |

| 12/19の野川流域連絡会生きもの分科会 |

19日(月)夜、調布市文化会館「田作り」で、野川流域連絡会生きもの分科会が開催されました。

主な議題は、

1.冬季「野川の生きもの観察会」の開催について

2.「野川の生きものガイドブック」の改訂に」につぃて

でした。

冬季「野川の生きもの観察会」は、平成29年1月22日(日)10時に野川公園自然観察センター前に集合して、近くの柳橋左岸のほたる川や野川で、水中生物を採取して、観察します。生きものは、観察後に、またもとの川に戻します。定員は40名で、すでに募集は終了しています。

また、議題2の「野川の生きものガイドブック」の改訂は、すでにたたき台ができ、大分イメージが出来てきました。足らない写真や説明を、分担して、作って行きます。私は、野鳥を仲間と一緒に担当しています。 |

|

|

|

| 2016年12月20日(火) |

| 吉夢 |

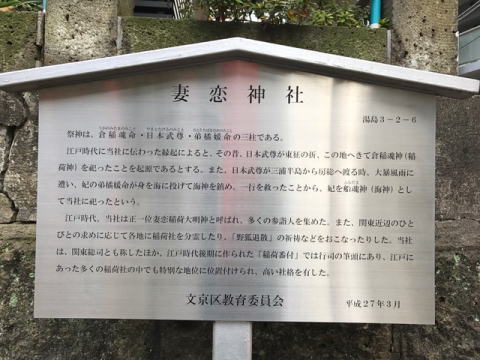

今朝、御茶ノ水の病院に歯科の治療に出かけました。予約時間より、早くつきすぎたので、看板につられて、近くの妻恋神社にお詣りしました。果たして、ごりやくは如何でしょうかね?

この神社は、ヤマトタケルノミコト、オトタチバナヒメノミコ、ウガノミコノミコトの3神を祭っているそうです。

吉夢の看板 吉夢の看板

妻恋神社入口 妻恋神社入口

妻恋神社 妻恋神社

妻恋神社の由来 妻恋神社の由来 |

|

|

|

| 2016年12月19日(月) |

| 富士山 |

残念ながら今朝は、富士山は、うっすらしか見えなかった。

富士山 富士山 |

|

|

|

| 2016年12月18日(日) |

| ロウバイ |

神代植物公園の梅園では、ロウバイが咲き始めていました。また、数カ所で、万両の赤い実を見かけました。

ロウバイ ロウバイ

ロウバイ ロウバイ

マンリョウ マンリョウ

今朝は、まだ少し雲が残っていて、富士山の邪魔をしていましたが、その内晴れたようです。武蔵野の森公園のエノキには、シメが1羽いました。多分この辺に住み着いてしまったようです。メジロも来ました。

富士山 富士山

シメ シメ

シメ シメ

メジロ メジロ

|

|

|

|

| 2016年12月17日(土) |

| 富士山 |

今朝は、雲一つなく、富士山がすっきりと見えました。武蔵野公園では、まだオジロビタキがいました。沢山のカメラマンが集まっていました。

富士山 富士山

オジロビタキ オジロビタキ

オジロビタキ オジロビタキ |

|

|

|

| 2016年12月16日(金) |

| 今日の富士山 |

冷え込んだので、富士山がきれいだと思って。朝早く、国立天文台裏の国分寺崖線の上から富士山を見てきました。

|

|

|

|

| 2016年12月15日(木) |

| 冬の一日 |

寒い朝、まず、国立天文台の裏から富士山を見てから、自転車で、武蔵野の森公園、野川公園、武蔵野公園を回ってきました。その後、国際基督教大学の学食で、昼食をいただきました。午後は、自宅のカイズカイブキの剪定をしました。

富士山 富士山

シメ シメ

モズ モズ

オジロビタキ オジロビタキ

ゴンズイの実 ゴンズイの実 |

|

|

|

| 2016年12月14日(水) |

| ヒドリガモ |

毎年、冬になると、武蔵野の森公園修景池は、100羽以上のヒドリガモに、占領される。ヒドリガモの採餌は、夕方からだそうで、日中は、池で休息している姿をよく見かける。昨年は、アメリカヒドリガモが1羽だけ群れに混じっていた。今年は、なぜか、ホシハジロが1羽群れにまじっている。

動画は https://youtu.be/HHNmYkbzOrM です。

ヒドリガモ ヒドリガモ

ヒドリガモペアー ヒドリガモペアー

ヒドリガモ群れ ヒドリガモ群れ

|

|

|

|

| 2016年12月13日(火) |

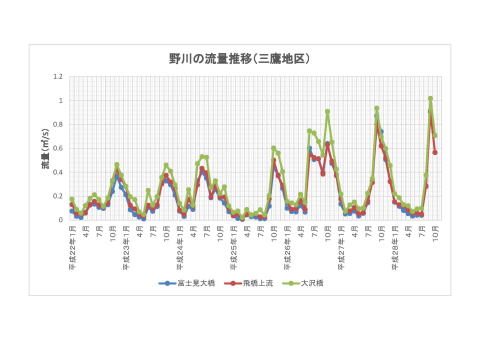

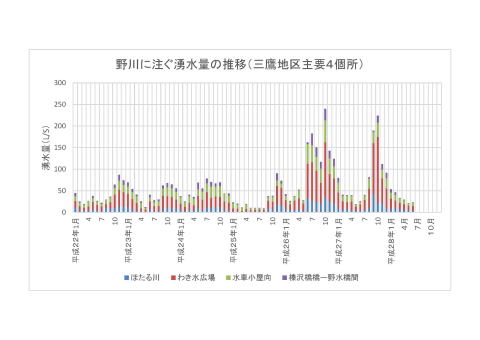

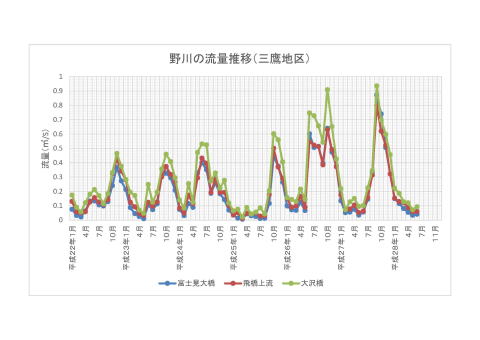

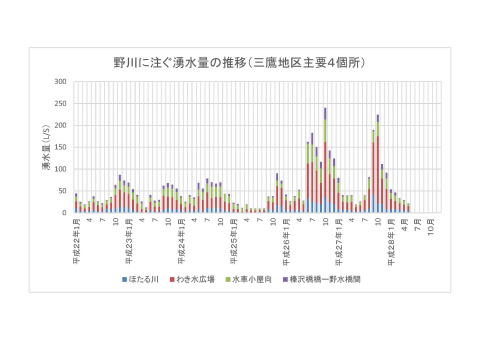

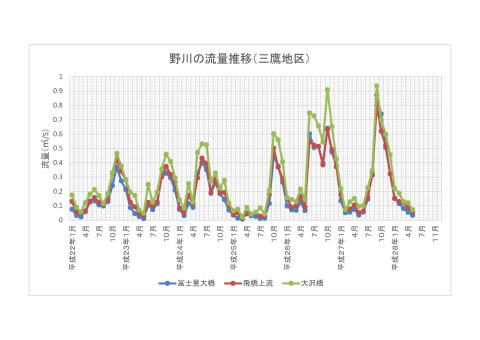

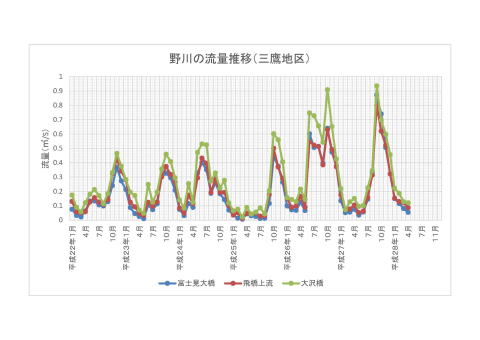

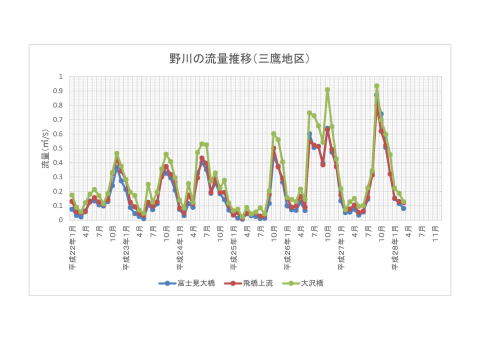

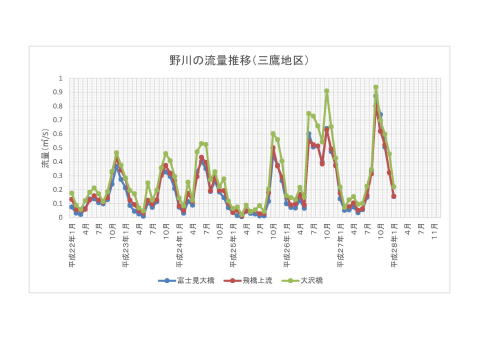

| 野川の流量測定(12月) |

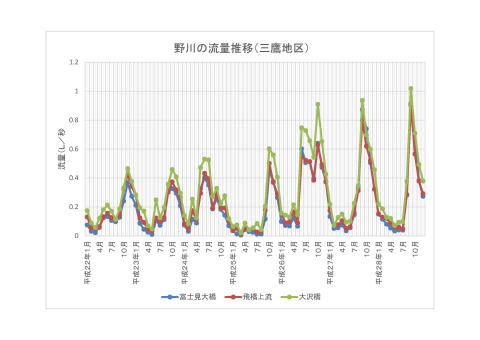

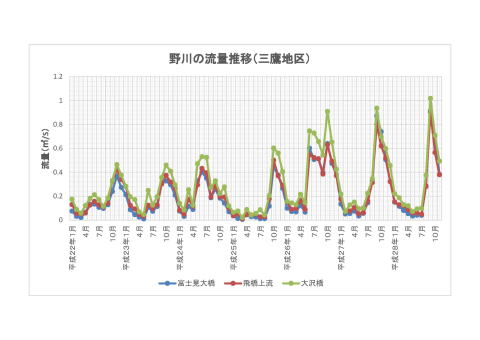

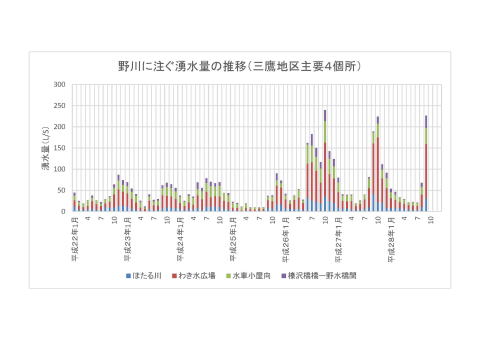

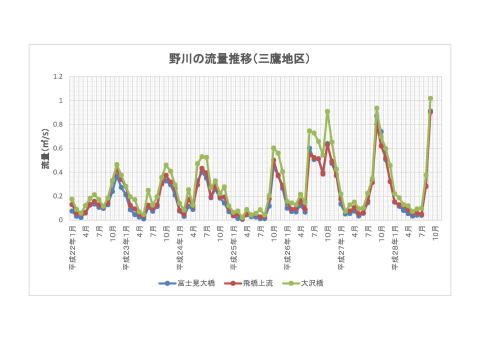

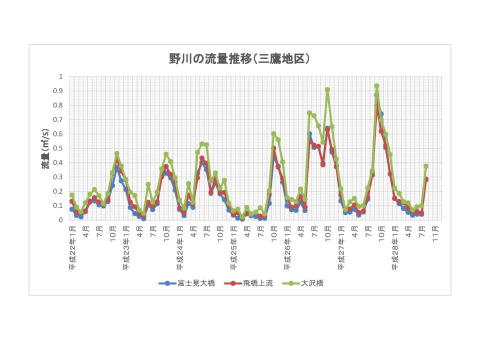

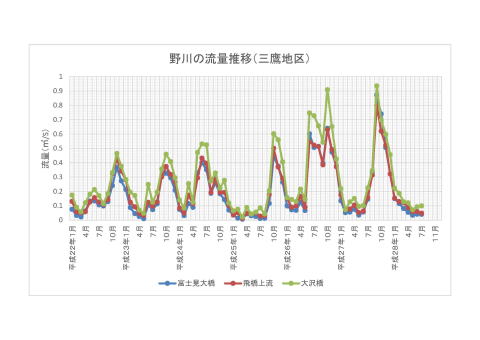

昨日と一昨日で、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年1月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、9月を今年のピークに、継続して減少しています。これは、野川に注ぐ湧水量と同じ傾向です。

流量推移 流量推移

富士見大橋での測定の様子 富士見大橋での測定の様子

飛橋での測定の様子 飛橋での測定の様子

大沢橋での測定の様子 大沢橋での測定の様子 |

|

|

|

| 2016年12月13日(火) |

| カワウ |

今朝、武蔵野の森公園の修景池に、ヒドリガモの群れの中に、1羽のカワウがいました。岸に上がったカワウは、すぐ羽根を広げて、干していた。カワウの羽根は、あまり水をはじかないので、水から出ると、羽根を広げて、乾かす必要があるようです。

動画は、 https://youtu.be/_gaf177Lc0A です。

カワウ カワウ

カワウとヒドリガモ カワウとヒドリガモ

カワウ カワウ |

|

|

|

| 2016年12月12日(月) |

| 野川の野鳥 |

今日も、野川には、また、ユリカモメがいました。モズにも会いました。

モズ モズ

ユリカモメ ユリカモメ |

|

|

|

| 2016年12月12日(月) |

| 武蔵野の森公園の野鳥たち |

武蔵野の森公園の大きなエノキに、今日は、シメ、オナガ、ツグミ、ヒヨドリがいました。さかんに実を食べていました。先日は、アカハラ、メジロもいました。

修景池には、ヒドリガモの群れ(100羽程度)がいつもいます。バン、オオバン、カイツブリも住みついているようです。

シメ シメ

オナガ オナガ

ヒドリガモ ヒドリガモ

ツグミ ツグミ |

|

|

|

| 2016年12月12日(月) |

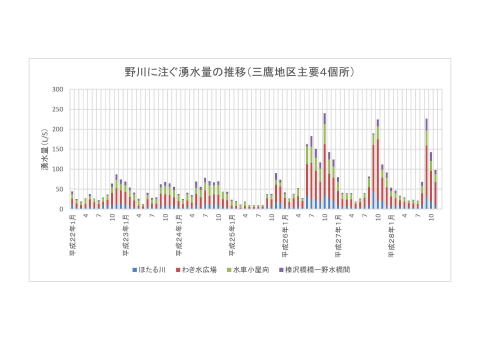

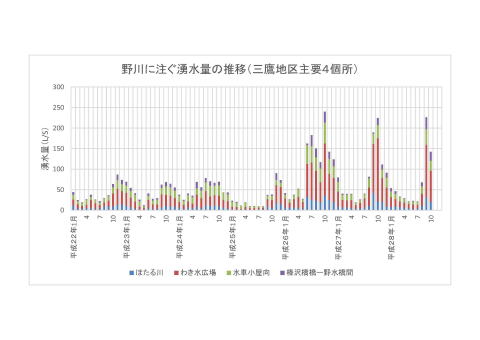

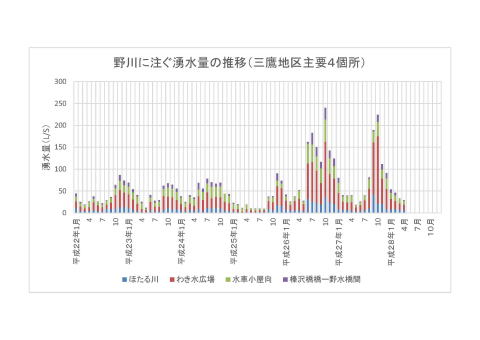

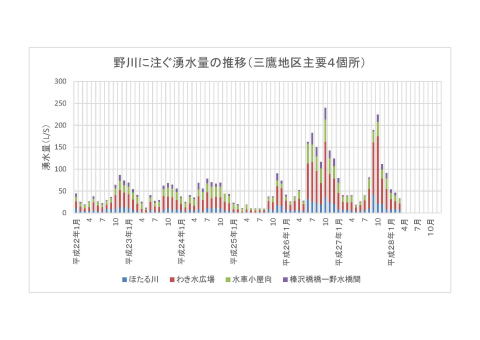

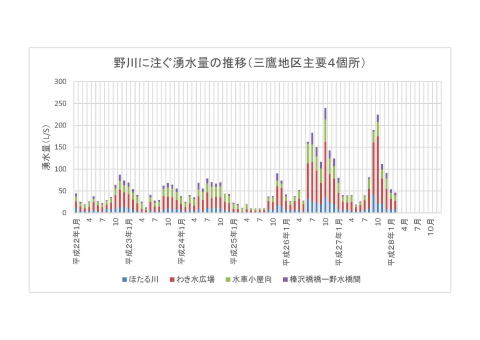

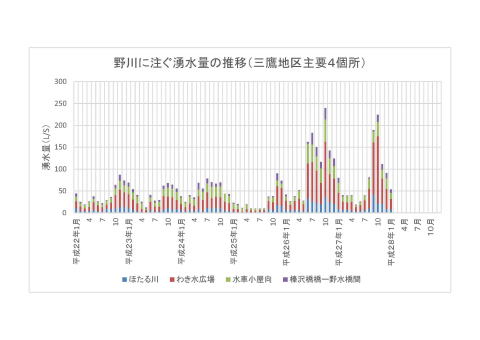

| 野川に注ぐ湧水量の測定(12月) |

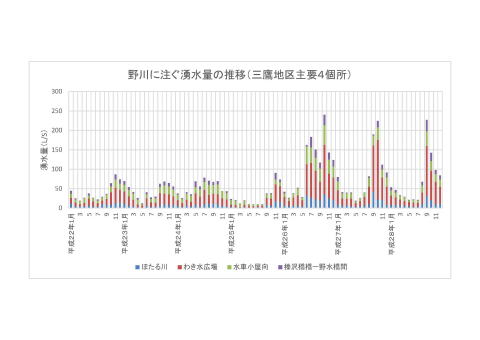

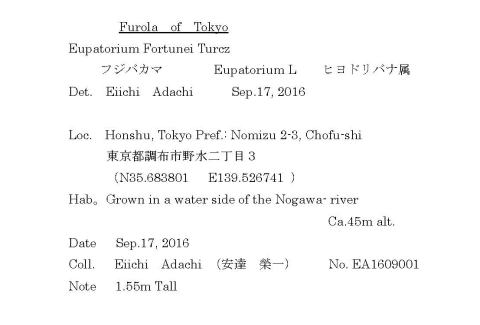

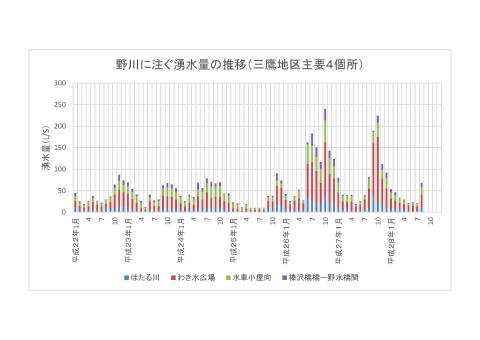

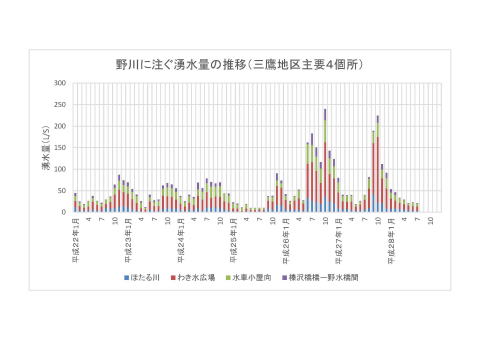

| 昨日、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、9月をピークに、減少しています。

7年間のデーターを見ても、湧水量は、この3年間、その前の4年間より、増加しています。。

三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川12.6 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場42.5L/秒、③飛橋上流水車小屋向い18.5L/秒、④野水橋・榛澤橋間10.12L/秒でした。

湧水量の推移 湧水量の推移

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子

|

|

|

|

|

|

| 2016年12月11日(日) |

| 今朝の富士山 |

今朝は、冷え込んだので、富士山がきれいに見えました。

富士山 富士山 |

|

|

|

| 2016年12月8日(木) |

| オジロビタキ |

比較的近くの公園に、珍しい鳥がきました。スズメ目ヒタキ科のオジロビタキです。図鑑で調べると日本には、旅鳥または冬鳥として飛来するが、希なようです。沢山のカメラマンが、集まっていました。あまり良いところには止まってくれないので、良い写真は撮れませんでしたが、証拠写真程度です。

|

|

|

|

| 2016年12月8日(木) |

| 富士山 |

今朝は、冷え込んだので、予想通り、富士山がきれいに見ました。国立天文台裏の国分寺崖線上から撮影し、た。今年一番の富士山です。

|

|

|

|

| 2016年12月7日(水) |

| シメ |

今日は、曇り空でしたが、野川公園に出かけると、シメの群れにあいました。高い木の上に群れていました。シメは、今年初見です。ツグミも、数が増え、この実を食べていました。

シメ シメ

シメ シメ

シメ シメ

モミジ モミジ

|

|

|

|

| 2016年12月6日(火) |

| カメラの無料修理 |

今日は、午後、御茶ノ水の病院の歯科の治療を予約していたので、ついでと、早めに家を出て、外神田のカメラ修理工房にカメラの修理をお願いに出かけた。午前10時過ぎに、修理工房に到着して、修理をお願いしたら、受付のスタッフが、技術者と相談して、2時間後の12時半に受取りに来るようにと引換証を発行してくれた。1年間の無償期間内であったので、無償修理出来ますとのことでした。

実は、先月の野川の流量測定の際に、カメラは水をかぶった後、調子が悪くなり、そのうち全く動作しなくなった。簡易防水型であるが、なかなか難しいようだ。 保証期間を3週間ほど残ていることには、昨夜、気がついた。ぎりぎりの時間に気がついて、間に合ってよかった。

修理工房 修理工房

聖橋近くのイチヨウは、あざやかに色づいていました。

イチョウ イチョウ |

|

|

|

| 2016年12月5日(月) |

| 今朝の富士山 |

今朝は、少し曇っていて、富士山は、やっと見えました。

|

|

|

|

| 2016年12月5日(月) |

| 野川公園の朝 |

野川公園の朝です。イチヨウか色づいています。野川公園の場所は、戦後、国際基督教大学のゴルフコースがあったところを、東京都が購入して、公園になりました。今でも、その名残が残っています。

イチョウ イチョウ

昔のゴルフコースの後そのまま 昔のゴルフコースの後そのまま |

|

|

|

| 2016年12月4日(日) |

| 第48回社会教育会館のつどい |

昨日今日の2日間、三鷹市社会教育会館で、「つどい」が開催されています。今日の朝、見に行ってきました。社会教育会館を利用している団体が、日頃の活動の成果を、発表、展示しています。私が受講している28年度市民大学総合コースの受講生たちも日ごろの学習の様子を、全紙2枚の大きさの紙にまとえて、展示をしています。

尚、この社会教育会館も、来年から新らしい場所に出来た建物(三鷹市中央防災公園・元気創造プラザ)に引越をするので、ここでのつどいは最後です。

|

|

|

|

| 2016年12月3日(土) |

| 野鳥たち |

今日は、野川、野川公園、武蔵野の森公園を回ってきました。武蔵野の森公園の大きなエノキには、アカハラ、ツグミ、メジロ、ヒョドリがいました。アカハラは、最近はこのあたりではあまり見かけなかったので、うれしい事です。また、モズ、ヒドリガモ、カワセミ、アオサギにも会いました。フユザクラが咲いていました。調布飛行場からは、小型機が、離着陸していました。

アカハラ アカハラ

ツグミ ツグミ

メジロ メジロ

モズ モズ

ヒドリガモ ヒドリガモ

カワセミ カワセミ

アオサギ アオサギ

フユザクラ フユザクラ

フユザクラ フユザクラ

調布飛行場 調布飛行場

https://youtu.be/RIJd7NBF5y4

|

|

|

|

| 2016年12月3日(土) |

| 今日の富士山 |

雲がかかっていましたが、今日も富士山がみえました。

|

|

|

|

|

|

| 2016年12月2日(金) |

| 富士山 |

今朝は、富士山がよく見えました。野川を見て、国際基督教大学学食で牛丼を食べました。塩分は2gです。

富士山 富士山

野川 野川

野川 野川

牛丼 牛丼

|

|

|

|

| 2016年12月2日(金) |

| 今朝のNHK「あさいち」で |

朝、NHKのあさいちのプレミアムトークに俳優の永山絢斗さんが出ていました。話は、朝ドラ「べっぴんさん」になる。永山さんについてのスタッフの手紙が紹介された。スタッフとは、なんとディレクター安達もじりさんであった。すぐにカメラをもってTVの画面を撮影した。親戚の安達みじりさんが、活躍している姿をみてうれしいかぎりです。

|

|

|

|

| 2016年12月1日(木) |

| 男の料理 肉じゃが |

今日は、久しぶりに肉じゃがを作ってみました。

|

|

|

|

| 2016年11月30日(水) |

| 野川を下り、馬橋(甲州街道)まで歩く |

今日は、晴れ、体調もよかったので、野川を飛橋から甲州街道の馬橋まで歩き、更に京王線の国領駅まで歩き、電車とバスで帰ってきました。15000歩ほど歩きました。

飛橋近くでツグミを見かけました。今年初見でした。野川ではオナガガモ、コガモの姿が増えました。オオバンやバンの姿も見かけました。甲州街道の近くでキセキレイを見かけました。その他、写真にとれなかったものも含め、カワセミ、マガモ、カルガモ、ダイサギ、コサギ、カワウ、ハクセキレの姿も見かけました。

ツグミ ツグミ

オナガガモ オナガガモ

コガモ コガモ

キセキレイ キセキレイ

オオバン オオバン |

|

|

|

| 2016年11月29日(火) |

| お茶ノ水の病院に栄養指導を受けに行ってきました。 |

今日は、内科(腎臓)の医師の指示で、御茶ノ水まで、出かけ、栄養士から栄養指導を受けてきました。御茶ノ水の聖橋付近は、イチョウが色づいていました。

2年ほど前から専門医より慢性腎臓病(CKD)の治療を定期的(約2ヶ月ごと)に受けていますが、塩分、熱量、タンパクの管理が必要で、2年ぶりに栄養指導を受けました。3日分の食事内容を詳細に記録して、提出をし、栄養士は、その記録から、熱量、タンパク質量、塩分量を計算して、管理目標値内に入っているかをチエックし、食事内容についてコメントをいただける。一応自分の食事は、自分で管理をしているので、私一人で、受講していても大丈夫です。

熱量とタンパク質の量は、医師に指示された管理値内に収まっていたが、塩分が、(管理目標値が6グラム/日であるが)少し多いようだ。注意をしていたが、まだ、努力不足で、もっと塩分管理に努めれば、腎臓機能の改善の余地があるということと受けとめたい。

|

|

|

|

| 2016年11月28日(月) |

| 野川の流量測定(11月) |

昨日・今日の2日間、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、9月を今年のピークに、大幅に減少しています。これは、野川に注ぐ湧水量と同じ傾向です。

野川の流量推移 野川の流量推移 |

|

|

|

| 2016年11月28日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定((11月) |

昨日と今日、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は9月をピークに大幅に減少しました。 7年間のデーターを見ても、年間では10月前後にピークがあり、その後減少しています。

また、湧水量のピークは、この3年間が、その前の4年間より、増加しています。一般的には都市化により、雨水の地下への浸透量がへり、湧水量は、減少傾向にあると思われていましたが、そう単純ではないようです。

三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川9.3 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場58.4.0L/秒、③飛橋上流水車小屋向い19.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間10.1 L/秒でした。

湧水量の推移 湧水量の推移

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子 |

|

|

|

| 2016年11月26日(土) |

| 野川の風景 |

晴れた今日も、富士山見えず、野川では雪が少し残っていました。武蔵野の森公園には、100羽を超えるヒドリガモが、今年も来ています。オオバンが、池の上を走っていました。カイツブリの鳴き声がしますが、姿は見えませんでした。岸辺では、赤いマユミの実が、沢山ついていました。

野川くぬぎ橋上流 野川くぬぎ橋上流

ヒドリガモ@武蔵野の森公園 ヒドリガモ@武蔵野の森公園

オオバン@武蔵野の森公園 オオバン@武蔵野の森公園

マユミの赤い実@武蔵野の森公園 マユミの赤い実@武蔵野の森公園 |

|

|

|

| 2016年11月25日(金) |

| 市民大学で、青山学院大学羽場久美子教授の講義を受講 |

今日は三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「歴史」コースで、青山学院大学教授羽場久美子教授の2回目の講義を受講した。先生の今日のテーマーは、「EC/EUの成立と、EUの拡大」及び「BREXIT英国のEU離脱」であった。大変密度の高い講義であり、学ぶところはおおかったが、講義を聴きながら、私が記憶にとめたところだけ、少し記してみたい。

(1)「欧州、アメリカは仲がいいから統合出来るということは偽り」で、戦争と対立の歴史であったが、戦争と3700万人の死者と殺戮への反省から、「銃をペンに、戦場を投票場に」と民主主義、選挙制度が生まれた。第2次大戦後、「敵との融和」「戦争の原因であるエネルギーの共有」から、石炭鉄鋼共同体の理念が生まれ、ようやく2000年の戦争が終わった。クーデンホーフ・カレルギーの妻は日本人(光子)であった。その2番目の子がミヒャエル(栄二郎)で、統合の父である。母光子は、多民族や階級憎しみの無意味さを子に示した。

(2)欧州統合は、西欧・中東だけの連合で、連合国、ソ連、ポーランド、チエッコなどを排除していた。これは冷戦の開始であった。

(3)戦争の欧州を60年間不戦の欧州にした意義は大きいが、課題として、①域内格差(南北、東西の格差)、②移民に対するゼノフォビア(外国人嫌い)、③主権の制限と、ナショナリズムの拡大、④成長するアジアとの対抗と共存(中国への接近)である。この分裂と統合の揺らぎをどう乗り切るかが問われる。

(4)Bregret。離脱後の可能性?イソップ寓話の肉を落とした犬に例えられる。EUから出た英国は、もはや重要な国とは言えない。イギリスは中国に接近するだろう。だが、中国は、イギリスよりもEUを重視するだろう。

(5)日本は、イギリスとは100年を超える付き合いがある。米英日露中ともにナショナル化の恐ろしさがある。日本にとっては、米英が混迷し、中国の地位の向上となり、試練の時となる。日本の地位は衰退の方向か? 大変重要な時期に入って行きそうである。 |

|

|

|

| 2016年11月24日(木) |

| 御茶ノ水の病院まで、内科の定期診断に |

雪の日でしたが、今日は、内科(腎臓)の定期診断日であり、御茶ノ水の病院まで出かけてきました。

1ヶ月前に、喘息で一晩横になれず、大変な思いをましたが、幸い近くのクリニックの処置がよく、その後も、いただいた吸入薬を毎日飲んでいるせいか、ゼーゼーいわずに、呼吸の調子がよく維持されている。

今日は、腎臓病の診察ですが、指標になるクレアチニン値が、1年ぶりに改善し、前の値に戻りました。医者は、何も薬を与えていないのに、そこまで改善する事には懐疑的で、1ヶ月後にもう一度検査をすることになりました。尚、カリウムが少し悪く出たので、もう一度栄養指導を受けるようになった。とはいえ、クレアチニン値がよくなったことは、良いことで、このままのレベルを維持し出来れば、万歳です。

|

|

|

|

| 2016年11月24日(木) |

| 初雪 |

三鷹にも雪が降っています。初雪です。庭のサザンカが寒そうです。

|

|

|

|

| 2016年11月23日(水) |

| 野川散歩 |

今朝、野川を歩き、調布で一服しています。

|

|

|

|

| 2016年11月22日(火) |

| 野川公園にて |

朝、国立天文台裏の国分寺崕線の上から、富士山が見えました。野川公園自然観察園では、リンドウ、ムサシアブミの実、アワコガネギク、サナカズラの実、シロヨメナを見ました。野川公園では、カエデが色づいてきました。

富士山 富士山

リンドウ リンドウ

ムサシアブミの実 ムサシアブミの実

アワコガネギク アワコガネギク

サネカズラ サネカズラ

シロヨメナ シロヨメナ

カエデ カエデ |

|

|

|

| 2016年11月21日(月) |

| フジバカマの芽生え |

11月3日にセルポットに種を蒔いたフジバカマは、18日に一個だけ芽生えが生じたが、それ以降には、後続の芽生えが生じていない。少し気をもんでいいます。

フジバカマの芽生え フジバカマの芽生え

他方、同日に種を蒔いたカワラナデシコは、芽生えが50%以上になっています。大きな差があります。

カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え |

|

|

|

| 2016年11月21日(月) |

| 国際基督教大学構内の秋景色 |

曇りの日であったが、国際基督教大学構内では、モミジの真っ赤な紅葉、大きなイチョウの黄葉、ラクウショウの紅葉が見られます。木々は色づき、教会の十字架の上にカラス3羽がいました。

モミジ モミジ

モミジ モミジ

モミジ モミジ

イチョウ イチョウ

イチョウ イチョウ

ラクウショウ ラクウショウ

ラクウショウ ラクウショウ

木々 木々

十字架上のカラス 十字架上のカラス |

|

|

|

| 2016年11月20日(日) |

| 野川の紅葉 |

朝の野川は、昨夜の雨で霧が立ちこめていましたが、徐々に晴れて行きました。木々が色づいてきました。

くぬぎ橋下流 くぬぎ橋下流

野川公園 野川公園

野川紅葉橋付近 野川紅葉橋付近

武蔵野公園 武蔵野公園

武蔵野公園 武蔵野公園

湧水広場 湧水広場

くぬぎ橋下流 くぬぎ橋下流 |

|

|

|

| 2016年11月17日(木) |

| 野川自転車散策 |

病み上がりですが、お天気がよかったので、自転車で野川・野川公園に出かけました。富士山は、うっすらと見えていました。野川公園自然観察園では、アワコガネギク、シロバラアブラギク、シロヨメナが咲いていました。2度咲きのカワラナデシコも1輪だけ咲いていました。エナガがいました。野川では、アオサギが朝日を受けていました。

富士山 富士山

野川相曽浦橋下流 野川相曽浦橋下流

野川くぬぎ橋下流 野川くぬぎ橋下流

アワコガネギク アワコガネギク

シロバナアブラギク シロバナアブラギク

シロヨメナ シロヨメナ

カワラナデシコ カワラナデシコ

エナガ エナガ

アオサギ アオサギ |

|

|

|

| 2016年11月17日(木) |

| 下弦の月 |

スパームーンから3日が過ぎましたが、今朝6時半頃。青空の西の方に下弦の月が明るく見えました。

下弦の月 下弦の月 |

|

|

|

| 2016年11月15日(火) |

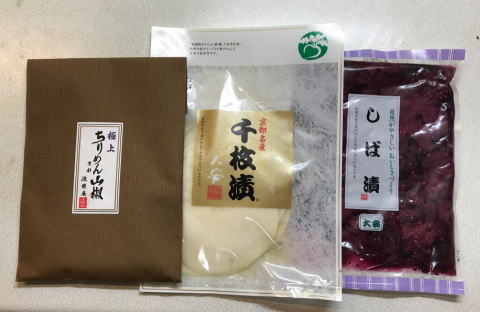

| 千枚漬け |

寒いこの季節になると、京都の千枚漬けが恋しくなる。昨日、親戚より千枚漬けに、すぐき、しば漬け、ちりめん山椒をつけて、送られて来た。うれしいことです。

|

|

|

|

| 2016年11月14日(月) |

| 朝ドラ「べっぴんさん」 |

NHK朝ドラ「べっぴんさん」が、好調です。視聴率は、20%を確保しています。楽しみですね。

|

|

|

|

| 2016年11月14日(月) |

| カワラ」ナデシコの芽生え |

11月3日にセルポットに種を蒔いた自生種のカワラナデシコが、今朝見ると、双葉が芽生えていた。同じ日に蒔いたフジバカマは、まだ芽生えの気配はない。毎年かなり遅れる。

カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え |

|

|

|

| 2016年11月13日(日) |

| 日立中央研究所の庭園公開 |

今日は、日立製作所中央研究所の秋の庭園公開日でした。年に2回、公開されており、多くの人が見学します。この庭園では、国分寺崖線からの湧水が見られ、湧水の池、大池があり、野川の源流となっています。また多く(約26000本)の樹木が保全されています。

大池 大池

湧水点 湧水点

コブハクチョウ コブハクチョウ

10月桜 10月桜

見所 見所 |

|

|

|

| 2016年11月11日(金) |

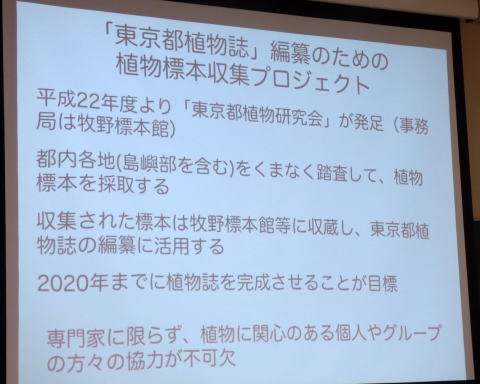

| みたか環境ひろば |

| 1昨日、うれしいメールが市役所の環境政策課から届いた。内容は、みたか環境ひろば(平成29年4月発行第59号)に寄稿させていただけるとのことです。内容は、自生種フジバカマの保全についてという500字程度の記事を考えている。

みたか環境ひろばは、平成20年6月に第1号が発行され、平成28年10月号に第57号が発行された。最初は月1回、途中から3ヶ月に1回の発行となった。A4サイズ裏表2頁の小冊子で、内容は、みたか環境活動推進会議の委員が、まちで見つけた三鷹の様々な環境情報などをお知らせしています。平成20年、私が、みたか環境活動推進会議の委員であった時に、提案をして、スタートした経緯があり、委員を辞めた今日でも、発行が継続されていることは、うれしいことです。

「みたか環境ひろば」は、下記のホームページでダウンロードできるほか、各市政窓口・図書館・コミュニティセンターなどの公共施設でも入手できます。

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/011/011626.html

|

|

|

|

| 2016年11月11日(金) |

| 喘息の治療は、継続が大事 |

| 今朝、雨の中、近くのクリニックに出かけた。病院はすいていた。1週間前には、血中酸素濃度が、93であったが、今日は99と良好であった。まだ咳は出て、痰は切れないが、夜、横になっても苦しくない。「喘息は、慢性病なので、喘息症状が治まっても、気管の炎症が治まるまで、吸入ステロイド剤は継続使用することが必要です」と、先生から指摘された。

お薬手帳を調べてみると、5年前からこれまで、季節の変わり目に、8回ほど、吸入ステロイド剤を先生から処方されていた。でも、いつも、約30日分を使い切ったら、それ以上継続してこなかった。それがまずかった事を思い知った。今回は、症状が一番ひどかった。再発しないように、これからは、治療を継続していくことにした。

また、先生から「呼吸が浅いので、よく吐き出したください。」ともいわれた。自分でも自覚していた事なので、大変有難い指摘であると感じた。呼吸法の一つとして、「口から、ゆっくりと深く吐き出し、鼻から吸う。」事を意識的に実施することを試みたい。

|

|

|

|

|

|

| 2016年11月5日(土) |

| のんびりと秋の日和 |

今日は、静養で、自宅で一日のんびりと過ごす予定です。朝、日課の体重測定で、一日で体重が0,8kg減少したことを知った。昨夜はぐっすり寝られた。でも、起きると、時々、深い咳がでる。少しは痰が切れて出るが、まだ少しだけです。

最新の学士会報を読んでいると東大名誉教授の原實氏が異文化の理解に関連して、「視点の多様性」と「視点の複雑化」について述べておられた。『「食べられる物」と「食べられない物」という唯一の基準を基にしてもし植木屋が庭園を見るならば、彼はあたら美しい花も、香りのよい花も切ってしまうであろう。人生を見る視点は多ければ多いほどよいので、「視線の多様化」は人生をより豊かなものにする所以であった。』と述べておられる。また、「視点の多様化」については、『自国の文化、それを培つた視点だけから物ごとを見ていると、それしか見えない事となるから、そこには自分だけを絶対視する危険が孕まれている。それはまた「汝と己」という他人の理解、思いやりにも通じるものがあるであろう。』とも述べておられる。この歳になっても、物事の理解が足らないことを、感じている自分です。歳をとって、動きがゆっくりとなっただけ、いろいろと考える時間だけは、あることは、良いことです。

庭に、今も咲いているのは、コムラサキ(小紫)、タイワンホトトギス、サザンカ、小菊(沢山種類があり同定は難しい)、ショウジョウソウ(猩々草)などです。暖かい日の光を浴びて、のんびり過ごすのは、良いことです。

コムラサキ コムラサキ

タイワンホトトギス タイワンホトトギス

サザンカ サザンカ

小菊 小菊

ショウジョウソウ ショウジョウソウ

|

|

|

|

| 2016年11月4日(金) |

| 喘息で昨夜はよく寝られず |

昨日昼ごろから喉がおかしくて、咳が出だした。呼吸が荒い。夜になるともっとひどくなって、横になって睡眠をとろうとすると、息苦しい。仕方なく、椅子に座ったままほとんど夜を過し、朝までほとんど寝られなかった。

朝になって、かかりつけのクリニックに出かけて、診察していただいた。喉を見て、聴診器で胸を見て、指で血中酸素濃度を測った医者は、血中酸素濃度が大変低いことを確認して、「喘息がひどと、点滴と吸入を処方」してくれた。気管支を広げる吸入薬、アレルギーをおさえる薬、タンの切れをよくする薬、気管支を広げる飲み薬、咳喘息を抑える薬など6種の薬の処方箋をいただいた。

家の帰ってから、かなりよく昼寝をすることが出来、気分は少しはよくなってきた。ほっとしています。毎年秋寒くなる頃、よく喘息気味になっていたが、今回は、もっともひどかったようだ。 |

|

|

|

| 2016年11月3日(木) |

| 自生種フジバカマとカワラナデシコの種まき |

今朝は、暖かい日でしたので、セルポットに自生種のフジバカマとカワラナデシコの種をまいたピンセットで種をつかみ、2個づつ、セルにまいた。発芽には、水分と暖かさが必要です。毎年、この時期に種を蒔いているが、例年通りだと、どちらも2週間ほどすると、芽生えが出てくる。

セルポットにフジバカマの種まき セルポットにフジバカマの種まき

フジバカマの種 フジバカマの種

カワラナデシコの種 カワラナデシコの種 |

|

|

|

| 2016年11月2日(水) |

| 御茶ノ水の病院までお出かけ |

今日は 、お茶の水の病院にきています。虫歯の治療と耳鼻科の診察です。終わって、肉の万世で遅めの昼食を食べました。

病院 病院

肉の万世 肉の万世

食後のホットコーヒ 食後のホットコーヒ |

|

|

|

| 2016年11月1日(火) |

| 予報通り |

予報通り午後からお天気となりました。青空です。

ICUのロータリーです。 ICUのロータリーです。

野川の富士見大橋上流 野川の富士見大橋上流

野川の飛橋上流 野川の飛橋上流 |

|

|

|

| 2016年10月31日(月) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

今日は、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。フジバカマはすでに花期が終わったので、刈り取りをしてきました。

フジバカマのすぐ隣では、キチジョウソウ(吉祥草)の花が咲いて、赤い実がなっていました。今までキショウブだと思い込んでいたところに、キチジョウソウが、入り込んでいたようです。

湧水点近くの湧水の流れには、ツワブキが咲いています。大池には12羽のマガモがいました。今日もコブハクチョウは、丘に上がっていました。

キチジョウソウ キチジョウソウ

キチジョウソウ キチジョウソウ

ツワブキ ツワブキ

刈り取り後のフジバカマゾーン 刈り取り後のフジバカマゾーン

マガモ マガモ

コブハクチョウ コブハクチョウ |

|

|

|

| 2016年10月30日(日) |

| サザンカ |

朝庭のカイズカイプキの剪定をした、まだ一部が終わっただけだが、身体が温まった。庭では、いまサザンカが咲き始めた。小菊も咲いている。

サザンカ サザンカ

小菊 小菊

|

|

|

|

| 2016年10月29日(土) |

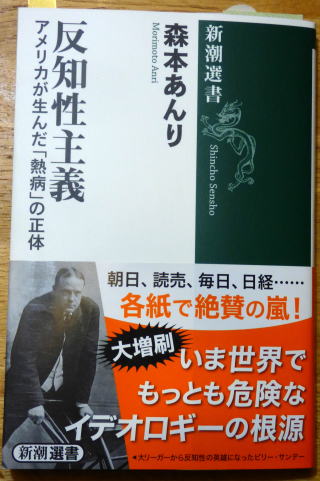

| 市民大学「歴史」コース「反知性主義とアメリカの宗教的伝統」 |

午前中、三鷹市教育会館主催の市民大学総合コースで、国際基督教大学学務副学長森本あんり先生の「反知性主義とアメリカの宗教的伝統」の講義を受講した。私が理解した内容のメモは、次のようでした。

1.オバマ大統領の悲願

8年前大統領になったオバマはunited states を作るのが悲願であったが、8年後の今も、このオバマの悲願は進んでいない。「アメリカの牧師は、大統領のように語る。大統領は、牧師のように語る。」これがアメリカの伝統である。アメリカであなたの宗教はなにかと問われて応えられないとアメリカ人ではない。オバマほど、自分の宗教を語った人はいない。でも、アメリカ人で、オバマの宗教を知らない人が多い、29%はイスラム教徒と答える。共和党員に聞くと43%は、イスラム教徒と答える。トランプ支持者は、54%がイスラム教徒と信じている。オバマは、プロテスタントである。そのことは、大学卒の63%が知っている、大卒でないと28%しか知らない。オバマは、父がイスラム教徒、母がキリスト教徒で、ハワイで生まれて、インドネシアで少年時代を過ごし、大人になってキリスト教徒になった。シカゴで地域活動をするNGOで働いていた時、シカゴの黒人教会で洗礼を受けた。今年オバマは広島を訪問した。「和解」と「癒やし」を語る、典型的な大統領である。

2.アメリカの反知性主義

自分の信じるように、物事を考える人、知性的に物事を考えない人が、アメリカにはいる。それが反知性主義である。けんかをした時、仲直り出来るのは、なぐられた方です。オバマは、黒人のくせにと反発をうける。昔から、アメリカ大統領は、頭の良い人がなっていたわけではない。むしろ頭が切れすぎると反発を受ける。ジャクソン、アイゼンハワー、ブッシュなどを見てもそうである。アメリカの出発点では、世の中を、ピューリタ二ズムの極端な知性主義が支配していた。それへの反発から反知性主義がすすんだ。

3.反権力の原動力としての宗教

630年にマサツユセッツに移民がやってきて、6年目に大学(ハーバード大学)を作っている。それは牧師の養成が目的であった。でも誰もがインテリ社会でやっていける訳ではない。難しい話はいやだと言う人々がいた。そのために別のタイプの伝道師が生まれた。「神の行商人」ジョウジ・ホイットフイールドが活躍した。エスタブリッシュメントへの反感。知性と権力との固定的な結ぶつきへの反発。ゼロからの「たたき上げ」こそが善との考え方が出てきた。親のコネに頼るのは、アメリカではみっともないことである。トランプも自分の力で、稼いで、やっている。トランプがいわれたくないのは、親も不動産業であったということである。

4.アメリカ社会の構造に組み込まれた宗教

アメリカは、出発点では、非宗教的性格を持っていた。人々が宗教に充ち満ちていることができるように、国家は宗教に手を出さない。アメリカは、そのような「政教分離」である。日本の「政教分離」とは、異なっている。

5.アメリカは「キリスト教の本場」か?

アメリカにとって、キリスト教は、外来宗教である。ヨーロッパから伝わったピューリタンのキリスト教は、アメリカで土着化し、変異した。第一次大戦時にはナショナリズムとキリスト教が一体化した。単純で内向き、生硬で直線的、自己肯定的と自己慶賀、この世における成功は神の祝福と受け取る。「民の声はすなわち神の声」トランプはキリスト教的な生活をしていない。酒、タバコ、コーヒ、カジノはしない。だが女性関係はむちゃくちゃ。それでも、まじめな福音派の人々の1/3は、トランプを支持している。トランプは、あれほど成功を収めているので、神の目から見たら、どこかに良いところがあるに違いないと考えているからである。アメリカ的な精神の根源をとらまえるには、どうしても神学の理解が必要とされる。

6.アメリカの宿命

宗教は、本来超越的で、彼岸的である。リンカーンは、アメリカをいつでも祝福してくれている神ではないことを知っていた人であった。それが「南北戦争」につながった。アメリカは、今でも自由の建設途中である。アメリカンは元々移民の国であった。今後の姿、未来の姿が、アメリカ統一の焦点である。(ちなみに、日本は、昔に返れば、統一国家であった。そこが違う)これまでは、世界中をアメリカのような国にしなければ、アメリカは安全出ないと考えていた。内向きの論理である。しかし、世界がアメリカのようにならなくても、アメリカは良いと、知り始めたようだ。この考えも、まだアメリカの内向きの論理であることには変わりない。トランプは、「Make America Great Again」といっているが、アメリカの内だけで、greatであれば良いと考えているようだ。 以上

よりよく反知性主義を理解するには、森本あんり著「反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体」新潮選書が良いようだ。

|

|

|

|

| 2016年10月27日(木) |

| 野川のフジバカマ・ゾーンの除草 |

フジバカマの花期も終わったので、午前中に、野川のフジバカマゾーンの除草を行った。先日の10月18日には、フジバカマの種を採種しておいた。今日は、草丈の低いものは少し残したが、花期の終わったフジバカマを、すべて刈り取りました。他のいろいろな草も一通り、草刈りを行いました。

除草作業をしていると、偶然、東京都の北多摩南部建設事務所の主任(Iさん)が、フジバカマのゾーンを通りかかり、「これから10分ほどしたら、新人研修で、今年採用の東京都の新人職員数名が研修で野川を見学して、ここにも来るので、自生種のフジバカマのことを少し説明してほしい」との急な依頼があり、OKしました。

しばらくして、顔なじみの東京都北多摩南部建設事務所の主任さん2名(Oさん、Nさん)が引率をして、数名の新人職員がやってきた。10分ほど、①私の野川とのつきあい、②野川の流量の年間変動、②絶滅が危惧されている自生種のフジバカマの保全、④フジバカマに来るアサギマダラなどの説明を一通り行った。

今日の除草ゴミは、90Lゴミ袋5個ほどになり、いつもお願いしている、先ほどの北多摩南部建設事務所のIさんに回収をお願いするつもりです。

除草後のフジバカマ・ゾーン 除草後のフジバカマ・ゾーン

除草「ゴミ 除草「ゴミ

野川を見学中の東京都新人職員 野川を見学中の東京都新人職員

|

|

|

|

| 2016年10月26日(水) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(10月) |

今日は良い天気で、暖かそうだったので、朝、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は9月をピークに大幅に減少しました。

7年間のデーターを見ても、年間では10月前後にピークがある。

三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川20.1 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場76.0L/秒、③飛橋上流水車小屋向い24.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間21.5 L/秒でした。

湧水量推移 湧水量推移

ほたる川(湧水の小川)での測定の様子 ほたる川(湧水の小川)での測定の様子 |

|

|

|

| 2016年10月26日(水) |

| 冠雪の富士山 |

今朝は、少し霞んではいましたが、冠雪した富士山が見えました。丁度、調布飛行場から小型機が飛び立っていきました。

|

|

|

|

| 2016年10月25日(火) |

| iPhone7Plusを買いました! |

予約から3週間待って、17日(月)にやっとiPhone7Plusを入手しました。初めてのスマートホーンので、苦労しています。でも、ガイド本を読みながら、電話、メール、SNS、写真、検索などは何とか使えるようになりました。地図アプリからGPSで、位置情報が把握できて、重宝しています。音楽、ビデオはこれからです。

いろいろな機能があり、アプリを購入すると、便利に使えそうで、高齢者にも便利です。文字入力だけは、キーボードが小さくて、入力ミスが多く、不便です。その内、音声入力なども検討したいと思っています。通信費がどれくらいになるか、気にしながら使っています。

|

|

|

|

| 2016年10月25日(火) |

| タイアザミ(大薊) |

タイアザミ(大薊)は、別名、トネアザミ(利根薊)ともいわれ、関東地方に多く、大きなアザミです。特にタイ(国)とは関係がないようです。神代植物公園植物多様性センターで咲いていました。

タイアザミ タイアザミ

よく咲いているので、ハチなどの昆虫が密にひかれて花に来ています。

タイアザミに来た昆虫 タイアザミに来た昆虫

タイアザミに来た昆虫 タイアザミに来た昆虫 |

|

|

|

| 2016年10月24日(月) |

| 野川の流量測定(10月) |

今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、先月を今年のピークにして、大幅に減少し始めました。

今日、測定中、川の中で、けつまずいて前のめりに倒れました。服はぬれましたが、ケガはなく、測定を続けました。7年間で初めての経験です。高齢となり大分足腰が弱くなってきているのが原因と考えています。このような活動は、そろそろ潮時か・・・

|

|

|

|

| 2016年10月23日(日) |

| 秋の野川の風景 |

天文台通りで、シュウメイギクが咲いてた。野川では、今日は、大沢の里で、餅つきが行われていた。いつもイベントでは交通整理をしている交番の巡査が、請われてこれから丁度餅つきをする順番であるようだ。大沢の田圃で収穫した餅米をつかっている。ついた餅は、田圃の田植え、稲刈りなどで手伝った人々(子どもたちを含む)に配られる。前の野川では、子どもたちが川で遊んでいた。

国際基督教大学では、昨日に続き、今日もfestivalが行われていた。今日は、泰山荘の見学をさせてもらった。

シュウメイギク シュウメイギク

シュウメイギク シュウメイギク

餅つき 餅つき

野川の人々 野川の人々

野川の人々 野川の人々

ICU泰山荘の書院 ICU泰山荘の書院

ICU泰山荘の書院 ICU泰山荘の書院 |

|

|

|

| 2016年10月22日(土) |

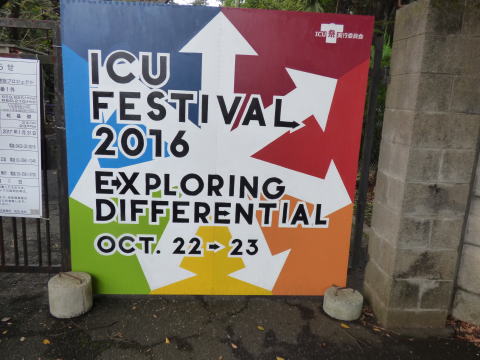

| ICU Festival 2016 |

今日と明日は、国際基督教大学の学園祭(ICU Festival)です。毎年楽しみにしています。今年のテーマは「1Exploring Differential」だそうです。「違いをお互いに認めあう」ことをテーマーに掲げているようです。特に、本館での学生たちのアイルランドの音楽、クラッシック音楽、ジャズの生演奏のブースを楽しんでいます。

沢山の屋台も出ます。

バカ山ステージ バカ山ステージ

上からの風景 上からの風景

ジャズの演奏 ジャズの演奏 |

|

|

|

| 2016年10月22日(土) |

| チャノキの花@国立天文台 |

昨日午後と今日は、国立天文台の一般公開日です。正式には「三鷹・星と宇宙の日2016」です。毎年見学しているが、昨日、見学に出かけました。構内を歩ける貴重な日です。太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)や奥の方にある太陽フレア望遠鏡などを見学した。途中旧図書館近くにチャノキの花が咲いているのに気がついた。

チャノキの花 チャノキの花

アインシュタイン塔への道 アインシュタイン塔への道 |

|

|

|

| 2016年10月20日(木) |

| ゴンズイの赤い実 |

ゴンズイの赤い実は美しい。ミツバウツギ科の樹木で、学名はEuscaphis japonica。前のEuscaphisは、ギリシャ語の良い小舟の意味だそうで、赤い実が美しいことに由来するらしい。花期は5~6月で、秋に紅色の袋の中から黒い実が現れる。材としては用途がなく、役に立たない魚とされる「権瑞(ごんずい)」になぞらえられた。別名は、「狐の茶袋」とも、「黒臭木(くろくさぎ)」ともいわれているらしい。

ゴンズイの赤い実 ゴンズイの赤い実

|

|

|

|

| 2016年10月20日(木) |

| フジバカマの花 |

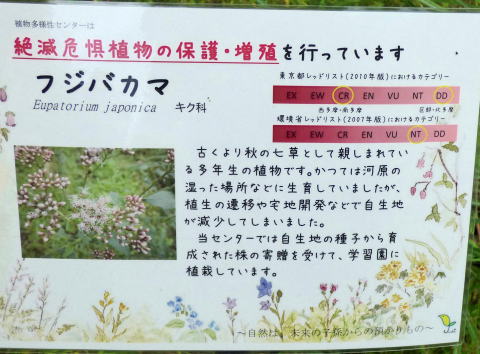

私が提供したフジバカマの花が、神代植物公園植物多様性センターで初めて咲きました。看板がいていました。うれしいことです。

|

|

|

|

| 2016年10月18日(火) |

| ICU festival 2016 |

ICUの裏門に今年もICU festivalの看板が出ていた。10月23日(土)と24日(日)の2日間だそうです。

毎年この日を楽しみにして、見学している。学外者は普段は入れないが、この日ばかりは、大丈夫です。詳しくは、次のサイトを見てください。 http://icu-fes.com/

|

|

|

|

| 2016年10月18日(火) |

| 野川のキセキレイ |

今朝、野川で、今年初めてキセキレイを見かけました。野川には、ハクセキレイ、セグロセキレイとキセキレイと3種のセキレイがいます。その中では、キセキレイは、黄色が鮮やかで、一番人気があります。冬の時期に見かけます。セキレイは、いつも、長い尾を振っています。

動画もあります。 https://youtu.be/iPSaFeyUBHQ

キセキレイ キセキレイ

キセキレイ キセキレイ |

|

|

|

| 2016年10月17日(月) |

| 大(旧)田無農場訪問 |

雨のかな、根本正之先生に会いに、東大(旧)田無農場に出かけた。土日月は、正門及び横の通用門が閉まっているので、どうしょうかと思っていたが、約束の10時に、先生が正門で待つていてくださったので、有難かった。5分ほど歩き、本館会議室で30分ほどお話できた。先生より「日本らしい自然再生ハンドブック(草木編)」出版の計画を伺った。私が保全活動をしているフジバカマの写真などで、協力が出来そうで、うれしいことです。

私の方からは、最近野川のフジバカマの標本を作って、牧野標本館にお納めしたことなどをお話した。先生は、乾燥マットを使用することで素早い乾燥が可能となる植物標本作成法には関心を示された。

正門 正門

奥に本館 奥に本館 |

|

|

|

| 2016年10月16日(日) |

| バラフエスター@神代植物公園 |

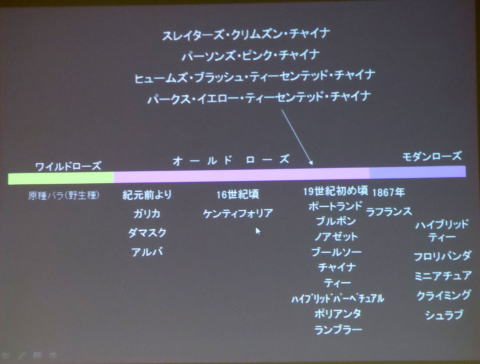

午前10時半から、ボランティアによるばらガイドツアーに参加して、ボランティアのIさんに2時間ほどばら園の説明を受けた。まずばらの系統を理解するために、野生種(ワイルドローズ)・オールドローズ園を見学。ここには、モダンローズの第1号のラ・フランスがある。これより先がオールドローズです。また、ここには中国の野生種のばら2種、日本のものは、ノイバラ、テリハイバラ(つるバラ)、ハマナスもある。その後、バラ園本園で、多くのモダンローズを楽しみました、これらは、オールドローズから交配で作出されたバラで、匂いを楽しみ、花の形を楽しんだ。

ラ・フランス ラ・フランス

午後は、「現在バラに至るバラの系統・系譜~原種・オールドローズ・現在バラの歴史とその魅力」と題する野村和子さん(NPOバラ文化研究所理事)を2時間の講演を聞いた。

バラの系譜 バラの系譜

バラの選び方 バラの選び方 |

|

|

|

| 2016年10月15日(土) |

| 久しぶりの富士山 |

秋晴れの今朝9時頃、期待して、国立天文台裏の国分寺崖線の上に、富士山を見に行ったが、この時期は、まだ雪のない富士山は、余りはっきりは見えなかった。それでもかすかに見えたのでまずまずか・・

富士山 富士山

蔵野の森公園にはヒドリガモ約20羽がきていました。野川には、アオサギ、ダイサギ、コサギがいました。ヤクシソウやキバナコスモスにはツマグロヒョウモンが・・

ヒドリガモ ヒドリガモ

アオサギ アオサギ

ダイサギ ダイサギ

コサギ コサギ

ヤクシソウ ヤクシソウ

キバナコスモス キバナコスモス |

|

|

|

| 2016年10月14日(金) |

| 市民大学「アフリカ 文明の道」 |

今日金曜日、午前中三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「混沌とした現在の源は」の第14回「ブリテン帝国3 アフリカ 文明への道」を受講した。講師は青山学院大学文学部史学科教授平田雅博先生です。平田先生の講義は、今日までで5回の講義があり、19世紀から20世紀の世界の動きを、産業革命を成し遂げ,世界へと展開していったブリテン帝国を中心に学んできました。世界システムというのは、「近代世界が経済的には単一の分業体制に組み込まれており、諸国の経済はこの世界システムの構成要素としてしか機能しえない」と見る世界史の見方です。最初の2回は、ブリテン帝国と世界システムで、3回目から、アメリカ、インド、今回のアフリカと3回講義があった。

アフリカは、人類の先祖はアフリカで生まれたが、18世紀頃、インドに似て、その一部はイギリスの植民地であった。今日のテーマは、①大西洋奴隷貿易、②イギリスとフランスなどによるアフリカの分割である。

大西洋奴隷貿易では、アフリカから総計数千万人ともいわれる奴隷が、カリブ海やアメリカ大陸のプランテイションの労働力として運ばれ、砂糖、タバコ、綿花やコーヒと交換され、ヨーロッパに運ばれ、ヨーロッパからはアフリカに武器や日用品が運ばれた。この武器は、アフリカで、部族間の闘争などに使われるものでした。このように奴隷貿易で、働き手を失ったアフリカは、人口が20世紀に入るまでは、低いレベルにと止まった。アフリカが発展する大きな足かせになった。

暗黒の大陸ともいわれたアフリカは、熱帯の風土病の特効薬が開発普及されたことで、内部までの探検が進み、ヨーロッパ人の奥地への進出が可能になり、19世紀の末にはアフリカの分割が進んだ。イギリスは縦断政策、フランスは横断政策をとった。20世紀初めまでに、エチオピアとリビアなどをのぞき、アフリカの全域がヨーロッパに列強の支配下に置かれることになった。

後半には、アフリカに於ける英語の普及についての説明があった。1961年にウガンダのマケレレで開催された「第2言語としての英語教育についてのブリテン連邦会議」の報告書が出た。学校で用いられる言語に英語が導入されることが賢明であるとの立場(英語至上主義)であった。 |

|

|

|

| 2016年10月12日(水) |

| 神代植物公園植物多様性センターにて |

今日は、秋晴れの良い天気でした。植物多様性センターに、フジバカマの標本を持っていったついでに、センター内を歩いてみました。イヌショウマがきれいでした。カワラノギク、ユウガギク、シラヤマギク、ハマコンギク(小笠原の植物)などキク科の花が沢山咲いていました。

イヌショウマ イヌショウマ

カワラノギク カワラノギク

ユウガギク ユウガギク

シラヤマギク シラヤマギク

ハマコンギク (小笠原の植物です) ハマコンギク (小笠原の植物です)

「武蔵野のくさはら」という名の観察小道が整理されました。昔の武蔵野の草原を再現する試みのようです。ススキを優先種にして、アキノノゲシ、イヌタデ、ウシハコベ、キツネノマゴ、フジバカマ、ナンバンギセル、ツユクサなどが咲いていました。

ススキ ススキ

アキノノゲシ アキノノゲシ

イヌタデ イヌタデ

ウシハコベ ウシハコベ

キツネノマゴ キツネノマゴ

フジバカマ フジバカマ

ナンバンギゼル ナンバンギゼル

ツユクサ ツユクサ |

|

|

|

| 2016年10月11日(火) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

|

|

|

| 2016年10月10日(月) |

| 野川散策 |

午前中野川を歩きました。水辺には、ミゾソバの花が沢山咲いていました。赤トンボの姿を見かけました。自然観察園の中では、シュウメイギク、ヤクシソウ、カントウヨメナ、シモバシラの花をみました。

ミゾソバ ミゾソバ

赤とんぼ 赤とんぼ

ヤクシソウ ヤクシソウ

ヨメナ ヨメナ

シュメイギク シュメイギク

シモバシラ シモバシラ |

|

|

|

| 2016年10月10日(月) |

| 朝ドラ「べっぴんさん」 |

先週からNHK朝ドラ「べっぴんさん」がはじまった。「べっぴん」とは、「別品」と書きます。特別な品の意味だそうです。つくるひとの思いがこもった一品が、一番です。神戸の子供服のファミリアの創業者がモデルになっているそうです。

この朝ドラはNHK大阪で製作している。演出は3名が交代で担当している。その一人の安達もじりさん(親戚)が、今週の演出を担当している。応援しています。

|

|

|

|

| 2016年10月8日(土) |

| 東京水道あんしん診断 |

午後、東京都水道局指定工事店が、水道あんしん診断に来てくれました。水道水をビーカーに取って、10分ほどで簡易測定をいてくれました。結果は、①漏水はなし、水質調査では、②外観異常なし、③電気伝導度200μS/cm、④残留塩素0.4mg/Lでした。東京都は、伝染病の病原菌から守るため、塩素を注入しており、残留塩素濃度は、0.1~0.4mg/Lに管理しているとのことのようです。今日の我が家の値は0.4mg/Lは、その上限になります。もう少し少ないことが望ましいと感じました。いずれにしても、東京都が初めて我が家の残留塩素濃度を測ってくれたことは、評価したいと思います。

|

|

|

|

| 2016年10月7日(金) |

| 秋のバラフエスタ@神代植物公園 |

明日10月8日から10月30日まで、秋のバラフエスタが、神代植物公園で開催されます。バラ園コンサート、香りのモーニングツアー、講演会、ボランティアによるバラ園ガイドなど、いろいろのイベントがあります。

前日の今日の午後、そっとバラ園をみてきました。まだすいていて、新鮮なバラがよくさいていました。

バラ うらら バラ うらら

バラ 錦絵 バラ 錦絵

バラ 秋月 バラ 秋月

バラ 朝雲 バラ 朝雲

バラ 花霞 バラ 花霞

バラ ブルーリバー バラ ブルーリバー

バラ ブルーバュー バラ ブルーバュー |

|

|

|

| 2016年10月5日(水) |

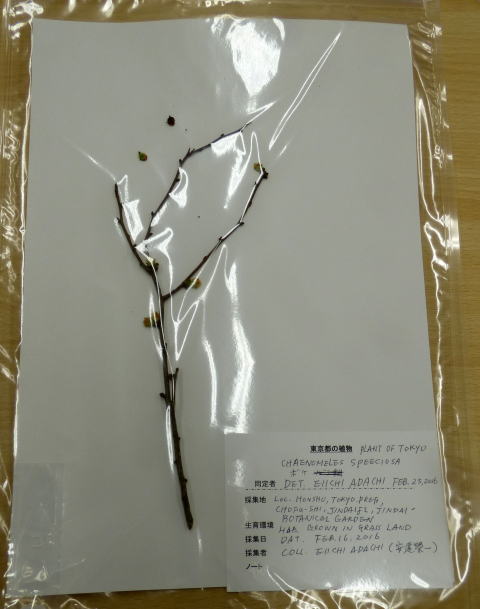

| 牧野標本館@首都大学東京 |

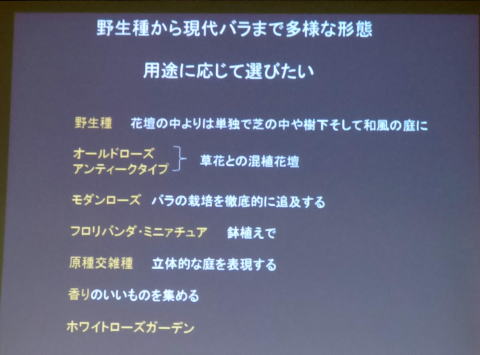

今日は、八王子市南大沢にある牧野標本館の見学にでかけて来ました。加藤英寿先生の案内で、1時間ほど標本庫、供覧室、標本製作室などを見学させていただきました。電動式標本庫には、約50万点の標本が収蔵されています。私は、関心を持っているフジバカマ(Eupatorium

fortunei )標本数点を見させていただきました。

また、今日は、私が作製した野川のフジバカマの標本を、持参し、牧野標本館に提供し、保管をお願いすることが出来ました。牧野標本館の台紙に、標本を貼り付けるなどの所定の作業を経た後、今後、長く、標本庫に収蔵していただける予定です。

写真は、私が作製した野川のフジバカマの標本です。草丈が大きいので、一株を4分割し、4個で一組の標本になります。新聞紙に挟んだ状態で、牧野標本館に提出しました。

標本① 標本①

標本② 標本②

標本③ 標本③

標本④ 標本④

ラベル ラベル

|

|

|

|

| 2016年10月4日(火) |

| ジュガツザクラ(十月桜) |

野川公園では、ジュウガツザクラが、咲き始めました。

|

|

|

|

| 2016年10月4日(火) |

| シラヤマギク(「白山菊) |

シラヤマギクが、ICU校内に沢山咲いている。別名はムコナ。ヨメナに対してついた名前。カントウヨメナ、ユウガギク、ノコンギクなどよく似た野菊の仲間があります。

|

|

|

|

| 2016年10月3日(月) |

| 人間ドック |

今日、お茶の水の病院まで、人間ドック(半日)に行ってきました。20年近く、同じ病院で人間ドックを受けており、長い期間のデーターが蓄積されているので、費用は自費であるが、引き続き同じ病院で行ってもらっている。苦手の胃カメラも受けた。いつもは、強い拒否反応が出るが、今日は、それほど出なく、比較的楽にすんで、ほっとしている。オプションで前立腺検査、直腸肛門検査もうけた。今日行った血液検査の結果に基づき、医師との面談があったが、昨年の結果とほぼ同じレベルで、そんなに悪くなったところはなさそうでした。でも、年ごとに少しずつ悪くなっていくことは、避けられない。当面、気にして行かなければならない点は、まずは腎臓機能の維持、慢性的な貧血への対応のようだ。いずれも食事内容が重要なようです。高脂質、糖尿は、今飲んでいる薬をづけることでよいとしよう。

新たなオプション検査の案内は、①肺がん検診、②脳MRI・MRA検査、③VSRAD検査(早期アルツハイマー型認知症診断支援システム)、④ピロリ菌検査といろいろがあるが、とてもやっておれない。金もかかる。

今日の詳しい結果の報告は、一月後になるそうだ。 |

|

|

|

| 2016年10月3日(月) |

| 蝶(ツマグロヒョウモン)の睡眠 |

家の玄関先に鉢植えのフジバカマがおいてある。草丈が120cmにも成長していて、今花が沢山ついている。道を通る人にもなるべく見てもらえるようにしている。

そのフジバカマの花に、今朝、6時半ごろ、ツマグロヒョウモンがぶら下がっているのにきがついた。近づいても逃げない。試しに、ちよっと触って見ても、動かない。どうもお休みのようだったので、そっとしておいた。

フジバカマ フジバカマ

ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン |

|

|

|

| 2016年10月2日(日) |

| 秋の野川の一日 |

今日は、晴れたので、8時からフジバカマ・ゾーンでアサギマダラを待った。なかなか現れないので、まずは、フジバカマ・ゾーンの草刈りを少し行った。カントウヨメナが咲いていた。ツマグロヒョウモンが沢山来たが、アサギマダラは現れなかった。野川公園自然観察センター近くにヤクシソウが咲いていた。11時半まで待って、昼食に、ICUの学食に出かけた。午後は、また、野川でアサギマダラを待った。午後は、対岸の野川公園自然観察園内で、月1回の野草観察会が開催された。沢山の人々が、数グループに分かれて、ボランティアのガイドで、自然観察園内を回って、観察していた。午後3時になっても残念ながらアサギマダラは現れなかったので、あきらめた。

野川 野川

フジバカマ フジバカマ

カントウヨメナ カントウヨメナ

ヤクシソウ ヤクシソウ

ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン

野草観察会の人々 野草観察会の人々 |

|

|

|

| 2016年9月29日(木) |

| 未来へつなぐ植物標本講座 |

9月27日と29日の午後に開催された神代植物公園植物多様性センター主催の未来へつなぐ植物標本講座を受講した。講師は、首都大学東京牧野標本館の加藤英寿先生でした。 植物の標本の作り方の基礎を教わった。作業は、①植物採取、②乾燥、③ラベル作製、④台紙に貼り、保管するからなります。実際に、植物多様性センターに生育している草本を少しだけ採取して、乾燥マットを用いて乾燥、ラベルを作成して、台紙に貼りました。

植物の記録としては、文字による、写真による記録もあるが、標本による記録は、面倒ではあるが、実物の証拠資料としての価値は最も高い。また標本は、保存状態が良いと100年、200年先まで記録を残すことが出来ます。私たちが標本を残しておけば、今、そこにその植物があったことを、疑いなく証明してくれることでしょう。そう教わりました。 |

|

|

|

| 2016年9月28日(水) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

午前中、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。今、フジバカマは花期ですが、今年は雨が多かったためか、草丈の高いフジバカマは、頭が重くて、お辞儀をしてしまいました。先日、少し手当をしましたが、今日は、材料をそろえ、手当をしてきました。

フィジバカマは、湧水の小川の水辺に植えてあります。その湧水の小川は、大池に注いでいます。 https://youtu.be/VfhHhtsvq4U

庭園では、キンモクセイの甘い良い香りがします。花が咲き始めました。1本ある10月桜が、小さな花をつけていました。大池では、コブハクチョウが、コイと一緒に、食事中でした。

今年の秋の庭園の一般公開日は、11月13日(土)と(春の一般公開日に)予告されています。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

キンモクセイ キンモクセイ

キンモクセイ キンモクセイ

10月サクラ 10月サクラ

大池 大池

コブハクチョウ コブハクチョウ

|

|

|

|

| 2016年9月27日(火) |

| 私のYou-tubeの動画 |

|

|

|

| 2016年9月26日(月) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(9月) |

早朝に野川に出かけ、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は大幅に増加しました。。 7年館のデーターを見ると、年間では10月前後にピークがある。

https://youtu.be/Rekkl1-S5QU

三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川31.0

L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場128.5L/秒、③飛橋上流水車小屋向い38.0L/秒、④野水橋・榛澤橋間29.0 L/秒でした。

|

|

|

|

| 2016年9月25日(日) |

| 野川の流量測定(9月) |

今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしていますが、今月の流量は、大幅に増加し、大沢橋下流で1.0㎥ / 秒を超えた。初めてのことです。

|

|

|

|

| 2016年9月24日(土) |

| ガーデニングフエスタ2016 |

今年も、ガーデニングフエスタが三鷹市市役所中庭で、開催された。今年は、136個の写真の応募があった。わたしの庭部門(自薦部門)、私の緑のお気に入りスポット部門(他薦部門)の2個の部門があり、私も私の緑のお気に入り部門に応募した。桜の季節の野川の写真である。当日写真展示コーナーがあるほか、立派な写真集として発行される。市長より応募者全員に記念品が贈呈される。

当日、他にも、竹細工体験コーナ、花緑名前あてクイズ、ガーデニング相談コーナー、ガーデニング講座、風船配布、はしご車体験乗車、など多くのお楽しみが体験できるコーナーが出来、多くの来場者を迎える。

午前中は、曇り空であったが、残念なことに、午後から雨となってしまった。

市長より記念品の贈呈 市長より記念品の贈呈

私の応募写真 桜の季節の野川 私の応募写真 桜の季節の野川

竹細工コーナー 竹細工コーナー |

|

|

|

| 2016年9月24日(土) |

| 市民大学総合コース「ヨーロッパの移民・難民とナショナリズム」 |

昨日は、三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「歴史コース」で、青山学院大学大学院教授羽場久美子先生の「ヨーロッパの移民・難民とナショナリズム」を受講した。

始めに、先生のモットーは「汝の馬車を星につなげ」であると紹介して、皆さんと共有したいと話された。

ヨーロッパへの経済移民は2億5千万人で、その内半数が女性である。世界中の難民は年間で6000万人になる。シエンゲン協定で、EC内で人、もの、金、サービスは自由に移動可能になった。イギリスは、EUには入っているが、このシエンゲン協定にはいってない。戦後の1952年、平和を実現するためにEC6カ国(独仏イタリア+ベネルックス)が石炭、鉄鋼、原子力を共同管理する「不戦共同体」を作った。その後、2013年にはEUは28国にまで拡大した。それとともにヨーロッパへの移民・難民が増加した。①境界の開放により、周囲の貧しい国より、大量に流入が始まり、②賃金格差、不安定化が生じ、③近年の先進国の経済停滞、移民流入への不満から、ヨーロッパの中心でも極右が広がりだし、スエーデン、フイーンランド、スイスのも広がっている。デンマーク、イギリス、フランスでは右翼ポピユリスト政党は、今や25%ほどの支持率を確保している。移民が大量に入ってきて、安い賃金で働くので、中産階級の下層部の収入が落ち、生活の保証まで不安が出ている。彼らは、物理的な壁は作れないので、心理的壁を作っている。これがナショナリズム勃興の原因である。

「パックス・デモクラシティア」を書いたB.Russettによると分析の結果、①民主主義国同士は、戦争しない、②非民主主義国を民主化すれば、戦争はなくなる。③民主主義、市場化、市民社会は、価値として西から東へと移動した。またM.Mannは、民主主義の拡大が、多民族社会に不安定化をもたらす。すなわち多数者による支配が生じ、常時少数者は、テロしか手段がない。

中国は、民主化が、多民族国を解体させることを危惧し。天安門で「民主化」を弾圧した。旧ソ連諸国から、中東、アフガニスタン、イラクなど民主化とともに不安定化している。民主化は、多民族社会、多元的社会に不安定をもたらす。そこにゼノフォビア(外国人嫌悪)が生じ、広がる。市民及び移民双方の不満が増大し、対立と敵対が、まず底辺層同士で、次いで、移民、労働者、社会保障をめぐって、下層から中間層へ波及する。アメリカのトランプ現象、日本のヘイトスピーチも根は同じである。

日本の人口は、2060年には、労働力人口が半減、65才以上が40%となる。移民問題は、少子化日本にも現実問題となってきている。 |

|

|

|

| 2016年9月21日(水) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

今日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。フジバカマは、草丈が平均で160cmにもなっていました。花も咲き始めていました。

しかし、このところの雨続きで、草丈の高いものは、お辞儀をしていました。お天気になれば回復すると思いますが、しばらくは、つっかえ棒をすることにしました。来月の初めが見頃かと思います。

(中研)新聞に、フジバカマを紹介していただけるようで、担当者が写真をとりに見えました。フジバカマがもっともっと増えて、その香りに惹かれて、ここのフジバカマにもアサギマダラが来てくれるとうれしいですね。

コブハクチョウは、午前中は丘に上がっていましたが、午後見ると池にいました。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

コブハクチョウ コブハクチョウ

|

|

|

|

| 2016年9月21日(水) |

| 次のNHK朝ドラ「べっぴんさん」 |

|

|

|

| 2016年9月20日(火) |

| 植物標本の製作(その後) |

17日に採集したフジバカマの標本は、取り敢えず新聞紙1頁サイズ(A2)に挟んで、しばらく乾燥していたが、牧野標本館に収蔵する植物標本にするために、サイズの制約があるのか気になってきた。また、根の部分は、ついていることが不可欠か、台紙などはどうするのか?など、心配点がいろいろと出てきた。

それで。今年の2月に植物標本講座で指導をいただいた牧野標本館の加藤先生にメールで、問い合わせてみたら、すぐに返事が来た。大変有難いことだ。サイズはA3サイズまで。絶滅危惧種の場合、根こそぎの採取はおすすめしない。台紙は、標本館ごとに規格があるので、乾燥後、新聞紙に挟んだ状態で提出くださいとのことでした。

従って今日は、標本つくりを一歩するめることにした。講習会で教わった時に使用した「原色植物標本作成キット」を使って、おこなった。特徴は、乾燥マットを使うことで、早く乾燥できる点である。

https://www.oshibana.com/herbarium/catalog.html

|

|

|

|

| 2016年9月19日(月) |

| 映画「海峡」を見る |

| NHKBS3で、1982年公開の映画「海峡」を見た。高倉健、吉永小百合、森繁久彌、三浦友和など豪華な出演陣を揃えている。本州と北海道をつなぐ、海底トンネルの物語である。何事も大きなことを成し遂げることは、大変なことだ。いろいろと犠牲も出た。ちよっとのつもりが、最後までみてしまった。 |

|

|

|

| 2016年9月17日(土) |

| フジバカマの植物標本つくりをスタート |

今日は、野川の自生フジバカマの標本作製のために、午前中野川に出かけました。草丈が高いもので170cmもありますが、今日は、①155cmと②130cmのフジバカマ2本を選んで、茎の根元から切り取り、3個に切ったり、折り曲げたりしてから、新聞紙に挟んで、それを更に野冊には挟んで、自宅の持ち帰った。仕上げに、花や葉を丁寧に並べ直し、乾燥のために更に新聞紙を重ねて、堅く、大きな板に挟んで、ひもでしっかり縛り、しばらく置いて、乾燥させる。

本格的な植物標本づくりは初めてなので、近く専門の先生に見ていただいて、標本のレベルを上げていくつもりで、今日はその第1歩です。

http://ada.c.ooco.jp/report/nogawafujibakamaWEB2016-9-8.pdf

野川のフジバカマ 野川のフジバカマ |

|

|

|

| 2016年9月16日(金) |

| レッドデーターブック東京2013 |

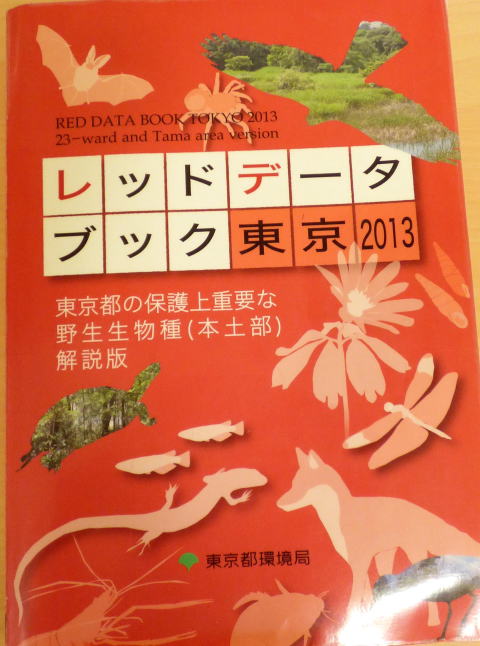

先日9月2日、神代植物公園植物多様性センターにおいてあった「レッドデーターブック東京2013」を見ると、フジバカマは、南多摩、西多摩は、カテゴリー区分がCR(絶滅危惧IA類)となっていたが、北多摩と区部では、DD(情報不足)となっている。また、環境省のカテゴリー区分では、EN(準絶滅危惧)である。私が保全活動をしている野川の自生フジバカマの情報を、是非レッドデーターブック東京の東京都環境局の部署に提供する必要があると感じた。

レッドデーターブック2013 レッドデーターブック2013

すぐに植物多様性センター並びに東京都環境局担当部署に平行して問い合わせた結果、「東京都の保護上重要な野生生物種」情報記入シートという様式があり、それに記入して、提出すると、次回の改定時に反映される仕組みであることが分かった。情報記入シートには、①生物名、②確認年月日、③確認場所、④確認方法、⑤生息・生育状況の概要、⑥その他の記載欄がある。

植物多様性センター経由で、東京都に提出していただくことにして、数日かけて(9月8日に)データーシートを何とかまとめ、まず植物多様性センターに送付した。

念のため植物多様性センター長のチエックを頂いた後、今日の午後、植物多様性センターに伺い、打合せをおこない、すぐに東京都に提出をしていただいた、これで、次期のレッドデーターブック改定時には、フジバカマはカテゴリー区分がDD(情報不足)にはならずに、適切なカテゴリー区分が与えられることになることと思います。

尚、この際、多様性センターのご支援を頂き、フジバカマの、いい植物標本を作製して、しかるべきところ(例えば牧野標本館)に保管をしていただくようにすることも、植物多様性センターと話し合った。何とか一歩進んだ感じがする。 |

|

|

|

| 2016年9月15日(木) |

| 腎臓内科の定期診察 |

今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。朝何も食べずに、午前中に血液採取・尿採取行い、午後の医師の診断時には、その検査結果に基づいて判断を聞かせていただいた。今日も、懸案のクレアチニン値が、前回より若干よくなり、また5ヶ月前の値近くに戻っていて、一安心でした。医師からも「大分落ち着いてきた」とのコメントをいただいた。

4ヶ月前より、食事の内容や、塩分の摂取にはあらためて注意をしている。また2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)をやめている。それでも、血圧はかなり安定している。医者は、塩分管理が出来ているので、血圧が安定しているとの見なしでした。私の方から、1日の塩分摂取量を測定していただくようお願いした。可能とのことで、準備が出来たら、実施することになった。 次回は、2ヶ月後に、診察を受けることになった。 |

|

|

|

| 2016年9月13日(火) |

| 市長への手紙「野川に自生するフジバカマについて」 |

三鷹市星と森と絵本の家は、10日(土)に来館者が25万人を達成し、清原三鷹市長を迎え、記念品の贈呈式が行われた。その際、式が終わってから、森と星と絵本の家の入り口付近で花が咲き始めているフジバカマを市長に見ていただいて、市長は「子どもの頃はよく見ましたが・・・」と云っておられました。

充分説明する時間が不足であったと感じたので、翌11日(日)に、「野川に自生するフジバカマについて(ご参考)」との資料を作成して、メールで三鷹市秘書室気付けで、清原市長宛にお送りした。お暇な時にでも見てくださいとのお願いでした。

http://ada.c.ooco.jp/report/lettertoKiyiharaWEB16-9-11.pdf

主な中身は 私がいつも考えて、このブログにも書いていることと同じで、...

1 昔の自然環境

2 偶然残っていた絶滅寸前のフジバカマ

3 フジバカマの苗を育てる

4 京都の藤袴プロジェクト

5 日本らしい自然再生の意義

でした。

今日13日(火)午後、三鷹市秘書課長から、清原市長からのメッセージとして、「先日は、お久しぶりにお目にかかれてうれしく思います。引き続き、お元気にご活躍いただき感謝申し上げます。子どもたちが多く来館する「絵本の家」にフジバカマが立派に根付いていることは何よりです。今後も、ご健勝にてご活動のご継続をお願いいたします。」とのメッセージが伝えられてきました。

お忙しい市長が、こまめにすぐメッセージを伝えてくださったことは、大変うれしく思いました。

|

|

|

|

| 2016年9月12日(月) |

| 光回線終端装置(ONU)が故障。困った! |

| 昨日午後6時過ぎ、BS3で大河ドラマ真田丸を見ている途中で、急にTVが見えなくなった。インターネットもつながらない。大変困りました。日曜日だが、NTTに電話をしたら、録音で受け付けてくれました。そして今日午後修理に来てくれました。光回線終端装置(ONU)の電源部が故障のようだが、全部取り替えてくれた。ここまではNTTの貸出し装置になっており、勿論使用料は払っているので、今回の修理は無料で、時間も5分程度で無事修了した。

ものは考えようで、昨夜は、TVもインーネットもなければ、それに奥様もお出かけで、とても静かなひとときとなりました。でも、こんな時スマホがあると助かるのではないかとも思いました。

|

|

|

|

| 2016年9月10日(土) |

| 三鷹市星と森と絵本の家の来館者が25万人に |

私の家から近い三鷹市星と森と絵本の家は、国立天文台構内にあった旧天文台台長の木造の古い官舎を利用して、七年前に作られた。絵本の閲覧だけでなく、読み聞かせや、森のクラフトづくり、星空観望会もあり、家族づれで楽しめる場所として人気が高い。今日午後、来館者が25万人達成し、清原三鷹市長を迎え、記念品の贈呈式が行われた。丁度25万人目になったのは、三鷹市民ではなく、川崎市から来館されたご家族でした。市長より記記品と花束が贈呈された。

25万人目の来館者家族と市長 25万人目の来館者家族と市長

式が終わってから、森と星と絵本の家の入り口付近に植えてあるフジバカマは、花が咲き始めているので、説明して市長に見ていただいた。市長は、「子どもの頃にはよく見ましたが・・・」と云っておられました。

フジバカマの花 フジバカマの花 |

|

|

|

| 2016年9月4日(日) |

| ショウジョウソウ(猩々草) |

自宅に鉢植えのショウジョウソウがある。今日、その花に蝶が止まっていた。図鑑で見るとハマヤマトシジミに似ている。

ショウジョウソウは、トウダイグサ科の1年草で、花期には花の周辺の葉の一部が赤く染まってくる。北アフリカ原産で、コンクリートの隙間に落ちた種も成育するほど繁殖力がある。和名は猩々草であり、オランウータン草の意味だそうです。

|

|

|

|

| 2016年9月3日(土) |

| 今年もカワラナデシコの種を採取 |

5年前に多摩川の河原で採種されたカワラナデシコの種から育てられ、今年で5年目の秋になる我が家のカワラナデシコから、今年も沢山の種を採取した。種のサイズは、長い方で2mm程度です。

カワラナデシコの種 カワラナデシコの種

教えていただいたところによるとカワラナデシコは、自家不和合性とかで、両性花をつける個体と雌個体が混生していて、他個体の花粉が受粉されないと有効な種はできないようである。我が家では、数株が植わっていて、有効な種が採種できています。自宅の庭のカワラナデシコの花には、クロウリハムシと言う昆虫が毎年どこからともなくやって来て、カワラナデシコの受粉を助けてくれています。大切な虫です。 |

|

|

|

| 2016年9月2日(金) |

| キアゲハ |

今日、野川沿いの道を自転車で走っていた時、近くにキアゲハが飛んでいるのに気がついた。自転車を止めて、キアゲハ♂が止まるのを待っ、写真を撮らせていただいた。

キアゲハ♂ キアゲハ♂

キアゲハ♂ キアゲハ♂

|

|

|

|

| 2016年9月2日(金) |

| 花と緑のまち三鷹創造協会事務所の移転 |

8月26日より、花と緑のまち三鷹創造協会が移転先で業務を再開するとの連絡をいただいていたので、今日午前中、三鷹市役所で東京都シルバーパスの更新を済ませてから、新事務所に伺った。三鷹図書館横の元ボランティアセンターのあった建物が、全面的に建て替えられ、三鷹市上連雀分庁舎となっていて、その建物の3階に事務があった。市役所とは近くなって、アクセスはよく、仕事もしやすくなることと感じました。皆さんがんばってください。

三鷹市上連雀分庁舎 三鷹市上連雀分庁舎

新事務所の内部 新事務所の内部 |

|

|

|

| 2016年9月1日(木) |

| タイワンホトトギス |

自宅の庭で、タイワンホトトギスが咲き出しましました。日本では、観賞用に栽培されていて、我が家も知人から株をいただいて育てています。よく繁殖するので、困るぐらいです。

タイワンホトトギス タイワンホトトギス

|

|

|

|

| 2016年9月1日(木) |

| 野川のミソハギ |

野川で毎年ミゾハギがさくところがあります。今年は、咲くのが遅く、やっと咲き始めました。早速、チョウが来ていました。

ミソハギにツマグロヒョウモン ミソハギにツマグロヒョウモン

ミソハギにモンキチョウ ミソハギにモンキチョウ

ミソハギ ミソハギ |

|

|

|

| 2016年9月1日(木) |

| ヤマボウシの赤い実 |

神代植物公園植物多様性センターでヤマボウシに赤い実が沢山ついていました。私は食べたことがないですが、美味しいそうです。ジャムにしたり、果実酒にもする使うようです。

|

|

|

|

| 2016年8月31日(水) |

| ナンバンギゼル(南蛮煙管) |

神代植物公園植物多様性センターでナンバンギゼルの花をを見てきました。ナンバンギセルはススキなどの根に寄生して、そこから養分を取る寄生植物です。筒状の、淡い紅紫色の花をうつむきかげんに咲かせます。名前の由来は、かつて南蛮人が使っていたマドロスパイプに見立ててたものだそうです。

|

|

|

|

| 2016年8月29日(月) |

| 星と森と絵本の家のフジバカマが開花 |

国立天文台構内にある三鷹市星と森と絵本の家のフジバカマが開花しました。3年前からはじめて、星と森と絵本の家には、場所を変え、フジバカマが3個所に植えてあります。自生種のフジバカマは成育環境が適してないとなかなか成長しないようで、3個所の内、昨年正門付近に植えたフジバカマが、成長が順調で、今年は草丈が160cmほどになっています。今朝見に行ったら、もう花が咲きはじめていました。多分、花の見頃は、9月下旬頃と考えています。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ |

|

|

|

| 2016年8月27日(土) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(8月) |

9時頃から雨の予報が出ていたので、早朝に野川に出かけ、5時過ぎから野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。先月まで、梅雨に入っても、湧水量は若干しか増加しませんでした。でも今月22日の9号台風で、1時間当り100mmの大雨が降り、湧水量は、大幅に増加しました。

湧水量の推移 湧水量の推移

湧水広場の湧水 湧水広場の湧水

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子

三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川10.8 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場29.3L/秒、③飛橋上流水車小屋向い18.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間8.9 L/秒でした。 |

|

|

|

| 2016年8月26日(金) |

| 野川に咲く花 |

暑い時期ですが、今、野川に咲いている花です。ゲンノショウコ、クズ、イヌキクイモ、キツネノマゴ、ゲンノショウコ、ツユクサ、ツルボです。

ゲンノショウコ ゲンノショウコ

クズ クズ

イヌキクイモ イヌキクイモ

キツネノマゴ キツネノマゴ

ユウゲショウ ユウゲショウ

ツユクサ ツユクサ

ツルボ ツルボ |

|

|

|

| 2016年8月26日(金) |

| 稲穂 |

野川沿いの大沢の里の田圃の稲穂が頭を下げていました。秋の気配が少しずつ近づいてきています。残暑は、もうしばらくです。健康には気をつけ、暮しましょう。

大沢の里の田圃の稲穂 大沢の里の田圃の稲穂 |

|

|

|

| 2016年8月25日(木) |

| 野川の流量測定(8月) |

今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。22日の台風9号などの影響もあり、流量は、増加をはじめた。

|

|

|

|

| 2016年8月23日(火) |

| 庭園のカワラナデシコ |

今日は、国分寺にある企業の庭園の見学に出かけました。お目当ては、大池の近くに、4株育っているカワラナデシコの開花の様子です。先週見学したときには、開花前のつぼみが少しついていたので、楽しみにしていたのでが、台風の雨で、開花には至らなかったようです。残念でした。来年を期待します。

大池のコブハクチョウは、今日は丘に上がって、草を食べていました。動画は、you-tubeで見ることができます。 https://youtu.be/STZAsKPO4Zc

コブハクチョウ コブハクチョウ

コブハクチョウ コブハクチョウ |

|

|

|

| 2016年8月23日(火) |

| 台風一過の野川の朝 |

野川のフジバカマが心配で、朝早く、自転車で野川の様子を見に行きました。昨日は、1時は、1時間100mmの雨も降りましたが、野川のフジバカマゾーンは、大丈夫で、安心しました。下流の方には、カワセミとアオサギの姿がありました。

野川の朝 野川の朝

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

カワセミ カワセミ

アオサギ アオサギ |

|

|

|

| 2016年8月22日(月) |

| 台風9号関東を通過 |

昼前千葉県館山に上陸した台風9号は、関東にも1時間100mmを超える雨を降らせ、関東から北に去った。三鷹でも、一時、野川(三鷹市大沢の測定点)の水位は氾濫危険水位を超えた。我が家では、風は、それほどでもなかった。

明日も、台風一過の快晴とはならないようですが、久しぶりに、関東に水を恵んでくれ、節水を余儀なくしていた貯水池の水位も上がることは、有難い。

野川の水位は、http://suii.ezwords.net/id/0332900400064.html で見ることができます。

|

|

|

|

| 2016年8月21日(日) |

| 野川のフジバカマ |

フジバカマは、秋の七草のひとつです。日照りには弱いようで、水辺に生育しています。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ・ゾーン フジバカマ・ゾーン

前にも書きましたが、5年前の秋に野川の水辺の法面に、フジバカマが自生しているとこらがあることがわかりました。野川の河川管理者の東京都北多摩南部建設事務所にお願いして、翌年からフジバカマ付近だけを業者に草刈りをしないようにしていただいています。

そのフジバカマ・ゾーンの面積は、約120㎡(幅約4m、長さ約30m)あり、野川が降雨で増水しても冠水しない位置にあります。その後も毎年、草刈りは除外していただいており、その代わり市民が草刈りをしています。

花の見頃は9月下旬から、10月上旬ですが、今年も、フジバカマはつぼみがつき、一部の成長がよい株は、草丈が約160cmにもなり、すでに開花が少しだけ始まっているようです

今朝は、フジバカマ付近のオオブタクサの除草を、1時間ほど行い、いい汗をかきました。 |

|

|

|

| 2016年8月20日(土) |

| 雨後の野川 |

午後、雨がやんだので、自転車で野川の様子を見に行った。野川の水は、増え、濁っていた。一時は高水敷まで水位は上がって、普段はテニスコートになっている大沢の調整池には水がたまっていた。

オアサギ、ゴイサギ、コサギ、カルガモ水辺にいて、流れを見ていた。

野川の飛橋上流 野川の飛橋上流

大沢の調整池 大沢の調整池

アオサギ アオサギ

ゴイサギ ゴイサギ

コサギ コサギ

カルガモ カルガモ |

|

|

|

| 2016年8月20日(土) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

昨日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの手入れに出かけてきました。フジバカマには、草丈も平均で145cmほどに成長していました。つぼみも大分ついていました。今年は、うどんこ病は免れたようです。花期は9月から10月です。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

いつもは静かな大池に浮かんでいるコブハクチョウは。今日は、陸に上がって、静かに草を食べていました。池には、アオサギ、カイツブリ、カルガモの姿が確認できました。

大池 大池

コブハクチョウ コブハクチョウ

アオサギ アオサギ

池の近くのカワラナデシコは、残念ながら、今日は、花が咲いていませんでした。仔細に見てみると、すでに咲き終わったものがあったようですが、これから咲きそうなつぼみも多くありました。来週また確認にでかける予定です。

カワラナデシコ カワラナデシコ |

|

|

|

| 2016年8月19日(金) |

| 都立殿ヶ谷戸庭園 |

今日の午後、国分寺市にある都立殿ヶ谷戸庭園を見学しました。今見頃は、レンゲショウマ、ツリガネニンジン、キキョウ、オミナエシなどでした。

レンゲショウマ レンゲショウマ

ツリガネニンジン ツリガネニンジン

キキョウ キキョウ

オミナエシ オミナエシ |

|

|

|

| 2016年8月17日(水) |

| ヤマシャクヤクの実 |

神代植物公園植物多様性センターでは、ヤマシャクヤクの実が出来ていた。ヤマシャクヤクは、ボタン科の多年草。4月~6月頃、白い花が開く。秋に実が熟すと結実しない赤色と結実した黒色の種子ができるそうだ。和名の由来は、山地帯に生え全体がシャクヤクに似ていることによる。

ヤマシャクヤクの実 ヤマシャクヤクの実

ヤマシャクヤクの実 ヤマシャクヤクの実

ヤマシャクヤクの花(2015年4月撮影) ヤマシャクヤクの花(2015年4月撮影) |

|

|

|

| 2016年8月16日(火) |

| 朝の野川 |

朝、1時間ほど、野川の大沢橋下流右岸の水辺のオオブタクサの除草を行った。これで、大沢橋・清水橋間右岸の除草はほぼ終わった。

除草後の野川の様子 除草後の野川の様子

野川では、イヌキクイモが咲き始めた。オニグルミには実がついていた。フジバカマのつぼみも、大分白くなってきて、開花の準備が進んでいるようだ。

イヌキクイモ イヌキクイモ

オニグルミ オニグルミ

フジバカマ フジバカマ

どこからか飛んで来た、コオニヤンマが、自転車のハンドグリップに止まった。指を出すと、指に止まってくれた。なぜか人なつっこいコオニヤンマだ。

コオニヤンマ コオニヤンマ

コオニヤンマ コオニヤンマ |

|

|

|

| 2016年8月16日(火) |

| 京都の五山送り火 「大文字」 |

今日8月16日は、京都の「五山送り火」の行われる日である。古くからある京都の夏の大切な行事である。久しく見ていないが、子供のころには、毎年、近くの小学校の屋上に上がり、家族で、この「大文字」を見たことが大変懐かしい。

京都の「五山送り火」は、如意ヶ岳の「大文字」の送り火が一番有名で、単純に「大文字」と呼んでいる。午後8時に最初に「大文字」が点火され、続いて、五山の「妙」「法」が、次いで「左大文字」、「舟形万灯篭」が点灯される。お盆に帰って来られた死者の霊をあの世に送り届ける行事である。 真夏の京都の風物詩です。

京都市観光協会のHP http://www.kyokanko.or.jp/okuribi/index.html で、「五山送り火」の写真と詳しい説明を見ることができます。NHKBSプレミアムで、今日、午後6時から生中継されます。 |

|

|

|

| 2016年8月15日(月) |

| 錦織、銅メタル! おめでとう! |

オリンピック男子テニスシングルスの3位決定戦で、錦織がナダルを6-2,6-7,6-3で下し、銅メタルを獲得した。おめでとう!

オリンピック・アントワープ大会の男子シングルスで熊谷一弥、同ダブルスで熊谷、柏尾誠一郎組が銀メダルを獲得して以来、日本勢96年ぶりの表彰台だそうだ。

真夜中の試合で、ねむい、ねむい。 |

|

|

|

| 2016年8月14日(日) |

| 神代植物公園水生植物園 |

午前中、野川でオオブタクサの除草を1時間ほどしてから、神代植物公園水生植物園に出かけた。早くもフジバカマが咲き初めていた。草丈が高いもので1.65mほどあった。ここのフジバカマが、毎年一番よく育つている。ミソハギも沢山咲いていた。他には、ジュズダマ、ミソハギ、ミズキンバイ、センニンソウ、ハスが咲いていた。

フジバカマ フジバカマ

フジバカマ フジバカマ

ジュズダマ ジュズダマ

ミソハギ ミソハギ

ミズキンバイ ミズキンバイ

センニンソウ センニンソウ

ハス ハス

ハス ハス |

|

|

|

| 2016年8月13日(土) |

| さすがのオオブタクサも少雨には降参 |

昨日、午前中、野川を歩きました。草丈が1m程度に延びたオオブタクサが、しなだれていた。暑さの中、水不足が原因にようだ。こんな光景を見るのははじめてです。野川の水もなかなか増えてこない。東京都ではダムの水が少なくなってきた、新知事がビデオで節水を訴えていた。でも、中洲のハナトラノオには、キタテハが止まっていた。

オオブタクサ オオブタクサ

ハナトラノオに止まるキタテハ ハナトラノオに止まるキタテハ |

|

|

|

| 2016年8月12日(金) |

| 夏のバラ |

神代植物公園では、夏でもバラがさ咲いています。気に入ったバラをご紹介します。ダブル・デライト、うらら、シャルダン・ド・フランス、スヴエニール・ド・アンネ・フランクです。

ダブル・デライト ダブル・デライト

うらら うらら

シャルダン・ド・フランス シャルダン・ド・フランス

スヴエニール・ド・アンネ・フランク スヴエニール・ド・アンネ・フランク |

|

|

|

| 2016年8月11日(木) |

| ムクゲ(木槿) |

神代植物公園にはムクゲ園があり、今が花の見頃です。ムクゲは中国原産の植物で、室町時代から茶花として大切にされ、江戸時代には多くの園芸品種が作られました。一重咲、半八重咲、八重咲などの花形があります。

白一重 白一重

赤一重 赤一重

光花笠(半八重咲) 光花笠(半八重咲)

紫盃(一重咲) 紫盃(一重咲) |

|

|

|

| 2016年8月9日(火) |

| センニンソウ(仙人草) |

野川公園自然観察園では、センニンソウ(仙人草)が咲いていいました。センニンソウは、キンポウゲ科のつる性の多年草です。花には、4枚の白い花弁があります。(でも、本当は花弁ではなく、実は萼片だそうですが・・・)名前の由来は、果実に白い毛があり、これを仙人のヒゲに見立てたことに由来します。また有毒の植物のようです。

|

|

|

|

| 2016年8月9日(火) |

| スイフヨウ(酔芙蓉)の花 |

今朝、野川沿いの道に、スイフヨウ(酔芙蓉)の花がさいていました。一日花ですが、朝のうちは白、日に当り、午後から夕方にはだんだんと赤みが増す。名前は、酒飲みと関係があります。

|

|

|

|

| 2016年8月9日(火) |

| 体操男子団体金メタル 万歳! |

日本が3大会ぶりのオリンピック体操男子団体で見事金メタル。

おめでとう! 万歳

|

|

|

|

| 2016年8月7日(日) |

| 夏季・野川の生きもの観察会 |

午前中、野川の柳橋付近で、野川流域連絡会生きもの分科会主催の「夏季・野川の生きもの観察会」が開催され、私もスタッフの一人として参加した。参加者(予定)は、大人33名、子供27名で、親が参加されている方が多かった。スタッフは約20名であった。

10時から、準備運動を行った後、湧水の小川(ホタル川)の補修作業を30分、野川とホタル川の生きものの採集30分、最後に採集した生きもの説明が、委員の平井さんからあった。ホタル川では、ホトドジョウ、フタスジモンカゲロウ、オニヤンマのヤゴ、コオニヤンマのヤゴ、ガガンボ、カワニナ、タイワンシジミなどが、野川本川では、ドジョウ、シマドジョウ、メダカ、アメンボ、アメリカザリガニ、タモロコ、ヒラタドロムシ、ミナミヌマエビなどが今年も採取できました。最後に、採取した生きものを川に戻して、正午過ぎに解散した。

補修作業の説明 補修作業の説明

生きもの採取 生きもの採取

生きものの説明 生きものの説明 |

|

|

|

| 2016年8月6日(土) |

| ハナトラノオ |

野川の中洲にハナトラノオが群生していた。雨が降ると、水をかぶる、こんなところで見かけるのははじめてです。ハナトラノオは、北アメリか原産の宿根草で、非常に繁殖力がすごいようだ。花も綺麗です。

ハナトラノオ ハナトラノオ

ハナトラノオ ハナトラノオ |

|

|

|

| 2016年8月6日(土) |

| 二子玉川再開発地区 |

昨日、二子玉川ライズの東京都市大学二子玉川夢キャンパスで、第9回雨水ネットワーク全国大学が開催され、雨水セミナがあったので、参加しました。

初めに、九州大学教授島谷幸宏さんの特別講演「雨水活用で防災・減災」があり、水の自立と分散、多世代共創の大切なことを強調されました。

その後、話題提供として、①「世田谷区における住民参加の公園づくり」世田谷区稲垣豊さん、②「二子玉川のまちづくり」東京急行電鉄都甲義教さん、③「災害時農水利用」福井工業大学笠井利浩さん、④「下水道施設における雨水利用について」国土省岩井聖さん、⑤「グリーンインフラへの取組み『多自然川づくり』から日本型グリーンインフラのあり方を考える」国土省堂菌俊多さん、がありました。

二子玉川地区は、自然との調和をコンセプトにして、33年かけて再開発によるまちづくりは行われました、水と緑と光が大切にされていいます。雨水をため、ビルの上層階からまた流して、屋上にはルーフガーデンが作られていました。再開発地区の隣には、大きな世田谷区立二子玉川公園も作られました。はじめて見学をして、驚かされました。 |

|

|

|

| 2016年8月6日(土) |

| 広島原爆の日 |

今日は、71年前に広島に原爆が落とされた日です。今年は、オバマ大統領の広島訪問を受け、「核兵器のない世界を追求する勇気」を共有することを、広島市長は、平和宣言で訴える予定だそうです。オバマ大統領も、「核実験禁止」の国連安保理事会決議を模索しているとの新聞報道もある。

暑い夏の日の今朝、私も平和を祈り、黙祷を捧げたい。 |

|

|

|

| 2016年8月5日(金) |

| 赤とんぼの逆立ち |

神代植物公園植物多様性センターで赤とんぼが逆立ちをしていました。顔まであざやかな赤色。翅が透明で全身が赤い。体型は小型で、太短い。ショウジョウトンボです。近くにはシオカラトンボもいました。

ショウジョウトンボ ショウジョウトンボ

シオカラトンボ シオカラトンボ |

|

|

|

| 2016年8月3日(水) |

| 朝の野川 |

今朝は、野川の大沢橋下流右岸のオオブタクサを1時間だけ除草しました。9月になり種が沢山落ちると大変です。作業のBefore/Afterの写真をおみせします。少しずつですが、野川を守って行きたいとの気持ちです。

野川の様子(除草前) オオブタクサが繁茂。 野川の様子(除草前) オオブタクサが繁茂。

野川の様子(除草後) 野川の様子(除草後)

除草ゴミ (オオブタクサのゴミ) 除草ゴミ (オオブタクサのゴミ) |

|

|

|

|

|

| 2016年8月3日(水) |

| フヨウ(芙蓉) |

芙蓉(芙蓉)がいよいよ咲きはじめました。朝咲いて夕方にはしぼむ1日花ですが、つぼみが沢山あり、毎日次々と開花します。昔から、「美しい人」にたとえられている美しい花です。

フヨウ フヨウ |

|

|

|

| 2016年8月2日(火) |

| 12年目のモミジアオイ |

今朝、自宅庭で、モミジアオイが一輪咲きました。 北アメリか原産の宿根草です。

鮮やかな赤い大きな夏の花です。 葉っぱがモミジににています。12年前の2004年に神代植物園の売店で買ってきて、庭の隅に植えた。それ以来、毎年咲いています。咲き始めの日は

2005年8月17日

2006年7月30日 ...

2007年7月31日

2008年7月30日

2009年7月31日

2010年8月4日

2011年8月5日

2012年8月6日

2013年7月26日

2014年8月2日

2015年7月24日

2016年8月2日(今年)

です。今年は例年並みの時期に咲きました。

毎年咲いてくれて、うれしいことでです。

モミジアオイ モミジアオイ

|

|

|

|

| 2016年8月1日(月) |

| 盛夏の健康法 |

梅雨が明け、暑い日がやってきました。暑さに負けない健康法として、早朝1時間だけは、戸外で体を動かして、汗をかいてます。シャワーを浴びたあと、日中は、冷房のきいた部屋で、静かにしています。

一作日、昨日と、今朝は、羽沢小学校横の野川の水辺のオオブタクサの除草に汗をかきました。明日はどうするか、その日の気分で決めます。

野川の岸辺の木にはアブラゼミが鳴いていました。

除草後の野川の様子 除草後の野川の様子

除草ゴミ 除草ゴミ

アブラゼミ アブラゼミ |

|

|

|

| 2016年7月31日(日) |

| ミヤマアカネ(深山茜) |

日本で最も美しい赤トンボと言われるミヤマアカネ(深山茜)です。ミヤマアカネは体長が35~39mm程度の小さなトンボで、前後翅に広い帯を持ち、赤トンボの仲間です。縁紋が赤い。成熟した♂は、頭も赤い。

|

|

|

|

| 2016年7月29日(金) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

今日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの手入れに出かけてきました。フジバカマには、つる性の植物が少し絡んでいましたので、取り除きました。草丈も平均で120cmほどに成長していました。一部にはつぼみもつき始めていました。花期は8月末から9月です。この夏は、池の水は少ないようです。梅雨は明けましたが、あまり雨が降らなかった影響があるようです。いつもは静かな大池に浮かんでいるコブハクチョウが、陸に上がっていました。静かに草を食べていました。池の近くに試験的に自生種のカワラナデシコを植えてみました。4株だけが、なんとか根付きました。つぼみがつき、もう10日もすれば開花すると思います。来年は、もう少し株数を増やすつもりです。

フジバカマ フジバカマ

大池 大池

コブハクチョウ コブハクチョウ

カワラナデシコ カワラナデシコ

|

|

|

|

| 2016年7月28日(木) |

| 近くの自生種カワラナデシコ |

カワラナデシコの様子を見てきました。花はよく咲いてきました。

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ

三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ

羽沢小学校花壇のカワラナデシコ 羽沢小学校花壇のカワラナデシコ

大沢コミセンのカワラナデシコ 大沢コミセンのカワラナデシコ

植物多様性センターのカワラナデシコ

自然観察園のカワラナデシコ

花の数では、

①野川公園自然観察園 3輪咲きはじめました。 (昨日7/27 確認)

②自宅庭 349輪とよく咲いています。

③三鷹市星と森と絵本の家 202輪

④羽沢小学校花壇 141輪

⑤大沢コミセン花壇 23輪

⑥神代植物公園植物多様性センター 44輪

です。

①から⑤は、いずれも、苗を、私がそだてて提供し、植えてもらいました。 |

|

|

|

| 2016年7月28日(木) |

| レンゲショウマ |

神代植物公園植物多様性センターでは、レンゲショウマ(蓮華升麻)が咲きはじめました。

レンゲショウマ レンゲショウマ

|

|

|

|

| 2016年7月28日(木) |

| ユウガギク「柚香菊」 |

野川公園至善観察園で、ユウガギクが咲いています。カントウヨメナ、ノコンギク、リュウノウギクなどとよく似た野菊の仲間です。ユズの香りがするとの命名ですが、香りはよく分かりません。

ユウガギクは、若い葉を茹でて、和え物、おひたしなどにすると美味しいとされています。

ユウガギク ユウガギク |

|

|

|

| 2016年7月27日(水) |

| ガガイモの花 |

野川公園自然観察園では、ガガイモの花が咲いていた。ガガイモはキョウチクトウ科のつる性多年草です。ハート型の葉を持ち、白い軟毛が密生した花をつける。秋になり果実には、沢山の種が入っていて、種には細長い毛が生えていて、風に飛ばされて、広がる。

ガガイモの花 ガガイモの花

ガガイモの実 2010年10月撮影 ガガイモの実 2010年10月撮影

ガガイモの種 2007年11月撮影 ガガイモの種 2007年11月撮影 |

|

|

|

| 2016年7月26日(火) |

| 野川のフジバカマ |

今朝は比較的涼しかったので、野川のフジバカマゾーンの除草を1時間半ほど行った。90Lのゴミ袋に4個分の除草ゴミが出た。これは、東京都北多摩南部建設事務所の担当部署に連絡をして回収していただく予定です。

フジバカマも草丈が高いもので1.5mほどになっている。つぼみの形も見えてきた。

フジバカマゾーン フジバカマゾーン

帰り道、野川の飛橋付近で、カワセミとアオサギの姿を見た。近くにはミクリの群落があり、少しだけだが花が見られた。

カワセミ カワセミ

アオサギ アオサギ

ミクリ |

|

|

|

| 2016年7月26日(火) |

| クサギ(臭木) |

三鷹市の大沢の里の隅にクサギ(臭木)の花が咲いていました。葉には強い匂いがあって、それが名前の由来でですが、花は良い香りを感じます。秋には赤います形のガクに囲まれた藍色の実をつける。

クサギの花 クサギの花

クサギの実 (昨年10月撮影) クサギの実 (昨年10月撮影)

|

|

|

|

| 2016年7月25日(月) |

| 第135回井の頭かんさつ会「かいぼり後の井の頭池」 |

昨日(7月24日)第135回井の頭かんさつ会「かいぼり後の井の頭池」が開催されました。私も一般参加者の一人として参加しました。

井の頭かんさつ会は、12年ほど前から、毎月1回、井の頭公園の身近な自然の観察会を実施している市民団体です。併せて、井の頭池の復活を目指して、餌やり禁止、外来魚駆除の活動などに長年熱心に取り組んできています。井の頭観察会のメンバーたちは、今回の井の頭池の「かいぼり」実現に向けても熱心に取り組み、井の頭池を深く見守っています。詳しくは、井の頭かんさつ会HP(http://kansatsukai.net/)をご覧ください。

昨日の観察会では、10時に井の頭池ボート乗り場前に集合して、七井橋→柳の広場→池尻のひょうたん池と回り、仕掛けた網に捕まった池の生きものを参加者みんなで観察しました。

井の頭池の「かいぼり」は、平成25年度(かいぼり25)と平成27年度(かいぼり27)とこれまで2度実施されました。そのよい結果として、弁天池の湧水、貴重な水草の復活、在来種の稚魚の大発生、カイツブリの雛多数などが確認されています。反面、残念なことには、駆除を狙ったブルーギルとアメリカザリガニなどの繁殖が確認されています。

井の頭池は、かいぼり後一旦は、透明度が良くなった池の水も、先月(6月)ころからアオコが発生して、透明度が下がってきています。まだまだ安心は出来ません。でも池には、ツツイトモが沢山発生していて、トンボのヤゴなどのすみかとなっているようでした。

ボート池の岸辺に設置されてオダアミに捕まっていたのは、在来魚(クロだハゼとモツゴ)ばかりが目立ちました。池尻に仕掛けたあった網には、在来魚(クロダハゼ、モツゴ)のほかに、スジエビ、ブルーギルの稚魚、アメリカザリガニが沢山入っていました。中には、ドジョウ、ナマズ、フナの少数入っていました。ツイイトに中には、ヤンマのヤゴ、イトトンボのヤゴが見つかりました。勿論かんさつ後は池の返します。

また、池では最近カワウの姿も見かけるようになりました。

ボート池の岸辺に仕掛けたオダアミを引き上げる。中には、在来魚が沢山。 ボート池の岸辺に仕掛けたオダアミを引き上げる。中には、在来魚が沢山。

オダアミの中には在来魚(クロダハゼとモツゴ)いっぱい。 オダアミの中には在来魚(クロダハゼとモツゴ)いっぱい。

池尻のアミには、外来魚のブルーギルの稚魚が入っていました。 池尻のアミには、外来魚のブルーギルの稚魚が入っていました。

池尻では、ドジョウとナマズも捕れました。 池尻では、ドジョウとナマズも捕れました。

トンボのヤゴ トンボのヤゴ

イトトンボのヤゴ イトトンボのヤゴ |

|

|

|

| 2016年7月24日(日) |

| 井の頭公園池のカイツブリ |

今日、井の頭かんさつ会に参加するために井の頭公園に出かけました。2回のかいぼりの結果、井の頭公園池にはカイツブリの必要な在来の小魚(クロダハゼなど)が沢山もどってきて、カイツブリの子育てに良い環境が生まれたようだ。今年は、池では6組のつがいが、雛をそだてたことを聞いた。先日、ボート池の池尻では、6羽の雛を育てていたが、その内5羽の雛が無事育ったとのこと。良かった。今は、すでに2回目の巣作りをしたいた。

今、池には、今朝帰った雛、少し前に孵った雛、大分大きくなった雛と、いろいろな発育段階の雛が、まだ親に餌をもらいながら育っている。

カイツブリの巣@ボート池池尻 カイツブリの巣@ボート池池尻

今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻

今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻

弁天池のカイツブリ雛 まだ縦縞が残っている 弁天池のカイツブリ雛 まだ縦縞が残っている

御茶ノ水池のカイツブリ親子 もう縦縞はない。 御茶ノ水池のカイツブリ親子 もう縦縞はない。

御茶ノ水池のカイツブリ若鳥。 御茶ノ水池のカイツブリ若鳥。 |

|

|

|

| 2016年7月23日(土) |

| イヌゴマ(犬胡麻) |

野川公園自然観察園では、イヌゴマ(犬胡麻)が咲き始めました。シソ科の多年草です。湿性の高い草地などに生育します。夏に淡紫色の唇形花を輪生状に多くつけます。葉は、細い披針形で茎に対生します。日本各地に分布しますが、比較的稀少です。

イヌゴマ イヌゴマ |

|

|

|

| 2016年7月22日(金) |

| 梅原猛著「人類哲学序説」 |

今、91才の哲学者・梅原猛の「人類哲学序説」を読んでいる。岩波文庫で、2013年4月に出版された本です。本書のタイトルでは、「人類」と「序説」ということばがまず目についた。氏は、若い頃「西洋哲学」を勉強し、40才で「日本文化」の研究に入られ、その中に、「人類文化」を発展させる原理を見出し、本書「人類哲学序説」を書かれた。「人類哲学本論」は、しばらく中断していた「西洋文化」についての研究を行った後で、書かれるようだ。

日本文化の原理は「草本国土悉皆成仏」である。生きとし生けるものと共生する哲学であり、科学と科学技術は、そのような哲学にうらづけられなければならないと強調されている。

深く考えさされる本です。

|

|

|

|

| 2016年7月21日(木) |

| 腎臓内科の定期診察 |

今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。11時過ぎに病院に入り、受付、血液採取・尿採取をすませて、午後の医師の診断時には、その検査結果に基づいて判断を聞かせていただいた。今日も、懸案のクレアチニン値が、また5ヶ月前の値近くに戻っていて、一安心でした。医師からの「大分落ち着いてきた」とのコメントをいただいた。

2ヶ月前の診断では、クレアチニン値が悪かったので、食事の内容や、塩分の摂取にはあらためて注意をした。 その上、医師の判断で、血圧が下がり過ぎてもいけないので、2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)をやめている。それでも、血圧はあまり大きくならず、クレアチニン値は落ちついてきた。まずまずの状況です。

次回は、少し間隔をおいて2ヶ月後に、診察を受けることになった。 |

|

|

|

| 2016年7月20日(水) |

| あやまってお札を洗浄 |

| 封筒にお札(野口栄世)3枚入れて、ズボンのポケットに入れていたが、間違ってそのまま洗濯してしまった。乾燥してから気がついてびっくりしたが、封筒はぼろぼろになっていたが、幸いお札3枚は、変化なし。よっぽど丈夫な紙が使われていることに、またまたびっくりした。でも2度と同じ過ちはしないと決心しました。 |

|

|

|

| 2016年7月19日(火) |

| 近所の自生種カワランデシコの花 |

17日と18日の2日間で、近隣の自生種カワラナデシコの様子を見てきました。大分花の数が増えてきました。

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ

羽沢小学校のカワラナデシコ 羽沢小学校のカワラナデシコ

大沢コミセンのカワラナデシコ 大沢コミセンのカワラナデシコ

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

花の数では、

①神代植物公園植物多様性センター 47輪(18日)

②三鷹市星と森と絵本の家 50輪(17日)

③羽沢小学校花壇 47輪(18日)

④大沢コミセン花壇 15輪(17日)

⑤野川公園自然観察園 未開花(開花は8月初めごろか?)

⑥自宅庭 69輪 (18日)

です。②~⑥は、苗を、私がそだてて提供し、植えてもらいました。

|

|

|

|

| 2016年7月18日(月) |

| 神代植物公園植物多様性センターにて |

暑い日でしたが、自転車で神代植物公園植物多様性センターに出かけました。ツリガネニンジン、ハマゴウ、カワラサイコ、カワラナデシコの花が咲いていました。

ツリガネニンジン ツリガネニンジン

ハマゴウ ハマゴウ

カワラサイコ カワラサイコ

カワラナデシコ カワラナデシコ

帰りにホオズキ祭りが行われている深大寺の前を通り、水生園を見てきました。ミゾハギ、ハスの花が咲いていました。

深大寺ホオズキ祭り 深大寺ホオズキ祭り

ミソハギ ミソハギ

ハス ハス |

|

|

|

| 2016年7月17日(日) |

| ヤマユリ |

野川公園自然観察園で、ヤマユリを見ました。日本原産のユリ。大型(花の直径20cm以上)の豪華なユリ。花は、香りも強い。珍しく写生をしている人がいた。

|

|

|

|

| 2016年7月17日(日) |

| オニユリ |

都道天文台通りにオニユリがよう咲いていました。よく見るとムカゴがついていました。

オニユリ オニユリ

ムカゴ ムカゴ |

|

|

|

| 2016年7月16日(土) |

| 野川の注ぐ湧水量の測定(7月) |

今朝、野川に注ぐ湧水量の7月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。5月まで湧水量は、昨年の10月をピークに、ずっと減少していましたが、梅雨に入って、6月の湧水量も若干増加の気配が見えたかに思いましたが、7月の湧水量は、一昨日かなり雨が降ったのも係わらず、横ばいでした。

湧水量の推移 湧水量の推移

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子

三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川4.0 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場9.4L/秒、③飛橋上流水車小屋向い6.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間1.2 L/秒でした。 |

|

|

|

| 2016年7月15日(金) |

| 雨後の野川のカルガモ一家 |

6月30日に初めて見た野川のカルガモ一家(雛1羽)を、雨後の野川で、久しぶりに見かけました。昨夜の雨では、野川は、高水敷まで水位が上がったらしく、高水敷の野草はみな下流側に倒れていました。カルガモ一家は、水位が下がった中州で休んでいたが、橋の上から見ていた私の姿に気がつき、下流の方に移動をしていきました。雛は少しは大きくなっていましたが、母親はつききりで、その1羽の雛を見守っていました。

動画は、ここです。 https://youtu.be/lArt73MJJ4w

|

|

|

|

| 2016年7月14日(木) |

| ミクリの花 |

今日、流量測定で長靴をはいて野川にはいって、やっと見つけたミクリの花。花期は6月から8月ですが、花が少ない。

ミクリは、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧に分類されている、多年生の抽水植物で、地下茎を伸ばして株を増やします。

ミクリ ミクリ

ミクリの花(雌頭花) ミクリの花(雌頭花)

ミクリの花(雄頭花) ミクリの花(雄頭花)

|

|

|

|

| 2016年7月14日(木) |

| 野川の流量測定(7月) |

今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。すでに梅雨に入ったが、三鷹では余り多くの雨が降らないので、流量は、まだそれほど変化はない。

野川の流量推移 野川の流量推移

大沢橋下流での測定の様子 大沢橋下流での測定の様子

|

|

|

|

| 2016年7月13日(水) |

| 今日の三鷹市市民緑化推進委員会 |

第8期三鷹市市民緑化推進委員会委員の任期2年は、来月8月末までです。今日今期(第8期)の最後の緑化推進委員会が開催された。主な議題は

(1)ガーデニングフエスタ2016プレイベント「花のまち交流会」の実施報告について

(2)ガーデニングフエスタ2016について

①応募状況について

②実施概要について

であった。

6月11日に開催されたプレイベントの来場者は93名、スタッフ(緑化推進委員、市職員、創造協会職員、花壇ボランティア)は38名であった。講師の山田香織さんの講演と公開講座ともわかりやすく、好評であった。

ガーデニングフエスタの写真の応募は、わたしの庭部門88件、私の緑のお気に入りスポット部門48件で、合計136件あった。昨年よりも1件多い応募でした。

ガーデニングフエスタは、9月24日(土)市役所中庭で開催される。応募者写真の展示、交流コーナー、花緑名前あてクイズ、体験・展示コーナー、模擬店、ガーデニング講座、ボランティアイベントゾーン、風船配布などが計画されている。詳しい内容は、9月第1週の三鷹市市報に掲載されるので見てください。

最後の委員会であったので、最後に各委員が一言発言する機会が作られた。私は、①楽しく委員としての活動が出来て良かったこと、②植物だけではなく、植物、生きもの、水を含めた「グリーンインフラ」としてとらえ、対処することの必要なこと、③個人としては、在来植物(フジバカマ、カワラナデシコ)の保全に取り組んでいくことをお話した。 |

|

|

|

| 2016年7月13日(水) |

| カワラナデシコの花 |

7月1日最初の花1輪が咲いてから、少しずつ増えてきた自宅庭のカワラナデシコの花は、今日の夕方には18輪となった。

自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ

三鷹市星と森と絵本の家庭のカワラナデシコも9輪が咲いています。

星と森と絵本の家のカワラナデシコ 星と森と絵本の家のカワラナデシコ |

|

|

|

| 2016年7月12日(火) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

今朝、国分寺市にある企業の研究所庭園のフジバカマの世話に行ってきました。 フジバカマの草丈はすでに平均110cmにもなっていました。フジバカマ付近の雑草の除草をしました。

フジバカマ フジバカマ

大池には、コブハクチョウが、ゆったり浮かんでいました。私の気配に気がついて、池の中央から私の方に近づいてきました。そろそろ餌がもらえる時刻なのでしょうか?

大池 大池

コブハクチョウ コブハクチョウ

動画は、 https://youtu.be/rbMDdxopBIg です。 |

|

|

|

| 2016年7月11日(月) |

| 小学生による野川の通信簿 |

今日、平成28年度河川愛護月間行事として第14回小学生による「野川の通信簿」が、野川の小金井新橋付近で行われました。主催は野川流域連絡会で、小金井市南小学校(6年生約70名)と、スタッフ約35名(野川流域連絡会委員、東京都北多摩南部建設事務所職員、防災ボランティア他)が参加した。私も、スタッフの1名として、小学生グループの誘導を行った。

小学生は、4班わかれ、野川の①水質、②水生生物、③鳥・昆虫、④植物の4項目を、インストラクターの指導で、観察した。 教室に戻ってから、各自が野川の通信簿を作成する。

今日の野川の水の透明度は、流量も少ない時期なので40cmほどであった。採取した水中生物は、ギンブナ、オイカワ、モツゴ、タモロコ、アメリカザリガニ、カワニナ、ミナミヌマエビなどであった。植物は、110種ほどが、採取された。その内外来種は29種でした。残したい植物のカントウヨメナ、セリ、タブカンゾウ、カラスビシャクなども含まれていた。暑い時期なので、鳥や昆虫は少なかった。

この行事は、毎年1回実施されており、今年が14回目で、私も10年ほど前から、参加しています。

水生生物調査 水生生物調査

植物調査 植物調査 |

|

|

|

| 2016年7月10日(日) |

| カイツブリの巣 |

昨日昼、吉祥寺のレストランで会合があり、井の頭公園の七井橋を通った。橋の下流側には、水草が大変目立った。また、ボート池の橋からよく見えるところで、カイツブリが巣を作っていた。その巣の材料には、細い水草が、沢山使われていて、これまで見てきたカイツブリの巣とは、感じが違っていて、きれいでした。現在抱卵中のようで、「かいぼり」後の井の頭池で、カイツブリは、子育てに大変忙しそうに見えました。

カイツブリの巣 カイツブリの巣

カイツブリの巣 カイツブリの巣

水草 水草 |

|

|

|

| 2016年7月8日(金) |

| 自生種カワラナデシコの花 |

自宅の庭では、今、カワラナデシコが8輪咲いている。花の一部は1週間ほど前に咲き、すでに花の盛りが過ぎている。つぼみは沢山あるので、今月下旬が楽しみです。

自宅庭のカワランデシコ 自宅庭のカワランデシコ

一昨日(7/7)見た神代植物公園自然観察園では、カワランデシコの花がすでに沢山30輪以上)咲いていた。

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ

今日見た回ったところでは、大沢コミセンの花壇ではカワラナデシコが3輪咲いていた。また、国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家の花壇では、開花直前のつぼみが2個あった。明日にでも咲きそうでした。羽沢小学校の花壇のカワラナデシコは、小さなつぼみはあるが、開花までには10日ほどかかりそうに見えた。

大沢コミセン花壇のカワラナデシコ 大沢コミセン花壇のカワラナデシコ

三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ(開花直前) 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ(開花直前)

これらは、いずれも同じ時期に多摩川の河川敷で、種が採取され、その種から育てられたカワラナデシコです。

|

|

|

|

| 2016年7月6日(水) |

| 不在者投票 |

今日、参議院議員選挙の不在者投票を、三鷹市役所でしてきました。帰りに、市役所の地下の食堂で、1杯100円のセルフサービスのコーヒをー杯飲んできました。昼食時にはまだ早く、食堂はすいていて、ゆっくりと出来ました。

100円コーヒー 100円コーヒー

帰りに、神代植物公園正門で、七夕の短冊を書いて、飾ってきました。明日は、七夕です。

七夕の短冊 七夕の短冊

七夕飾り 七夕飾り |

|

|

|

| 2016年7月6日(水) |

| キアシナガバチの巣 |

一昨日、夕方、またまたキアシナガバチが巣を作り始めていました。今度は、前回の場所より1mほどしか離れていない場所(雨戸の上です)。今度も、防虫剤を使わないで、移動をしていただくために、何とか巣を取り除きました。取り除いた巣は、大きさ3cm程度の、こんなものでした。

キアシナガバチの巣作り キアシナガバチの巣作り

キアシナガバチの巣作り キアシナガバチの巣作り

キアシナガバチの巣 キアシナガバチの巣

動画は https://youtu.be/4kmtA2Az6I8 です。 |

|

|

|

| 2016年7月5日(火) |

| アカンサス |

神代植物公園で、アカンサスの花をみました。アカンサスはキツネノマゴ科の多年草で、地中海沿岸原産です。ギリシャの国花だそうです。日本には大正時代に渡来しました。草丈は、人の背丈以上にもなります。開花時期は、6月と7月。古代ギリシャ建築に使われた、コリント様式の柱の頭の部分は、このアカンサスが題材となっているそうです。

アカンサス アカンサス

アカンサス アカンサス |

|

|

|

| 2016年7月5日(火) |

| バラの花 |

神代植物公園バラ園では、バラの見頃がつづいています。名前にひかれて花の写真を撮ってみました。

モナリザ モナリザ

エレガント レディ エレガント レディ

ブルームーン ブルームーン

ダブルディライト ダブルディライト |

|

|

|

| 2016年7月4日(月) |

| クチナシの花 |

昨日、神代植物公園で、八重咲きのクチナシの白い花がさいていました。とても良い香りです。

実の口が開かないところから ”口無し”の名になったそうです。

クチナシ クチナシ |

|

|

|

| 2016年7月4日(月) |

| カライトソウ |

バラ科の植物。日本固有種。主に高山や亜高山の草原に自生します。いわゆる山野草の仲間ということになります。昨日、神代植物公園でみました。夏から秋にかけて、動物のしっぽのような形のピンクの花が咲きます。花は目立つ花びらはもっていませんが、雄しべが紅紫色で1cmほどの長さがあります。カライトソウの名前はこの雄しべを唐糸(絹)に見立てたもののようです。

カライトソウ カライトソウ |

|

|

|

| 2016年7月3日(日) |

| 神代植物公園にて |

神代植物公園の正門を入ったところで、ガガブタの水槽とアサザの水槽がおいてあった。いずれも貴重なミツガシワ科アザミ属の多年草で、水草です。池では、熱帯性スイレンが沢山咲いていた。ハスは、一部咲いていたが、まだつぼみが多かった。

ガガブタ ガガブタ

アサザ アサザ

熱帯性スイレン 熱帯性スイレン

|

|

|

|

| 2016年7月2日(土) |

| ムクゲ(木槿) |

都道天文台通りの家で、今年もムクゲ(木槿)が咲きはじめた。

開花時期は、 これから、10月中旬ごろまでです。中国原産。平安時代に渡来。

韓国では、国花になっている。

ムクゲ ムクゲ

ムクゲ ムクゲ |

|

|

|

| 2016年7月1日(金) |

| 庭のカワラナデシコ1輪開花 |

自宅の庭のカワラナデシコは、昨日夕方から1輪のつぼみがほころび、今朝は、しっかり咲いていた。例年より少し早い。でも後続は、しばらく後になりそうだ。

記録をみると、

2015年は、7月12日

2014年は、7月8日

2013年は、7月18日

2012年は、7月27日

に1輪開花しました。

|

|

|

|

| 2016年6月30日(木) |

| カルガモ雛1羽 |

昨日、雨後の野川で、はじめてカルガモ雛1羽の家族を見かけた。同じところに今朝もいた。事情はよく分からないが、母親は、1羽の雛を大事そうに見張っている。近くに別のカルガモ姿もある。父親だろうか?

カルガモ雛 カルガモ雛

カルガモ雛 カルガモ雛

カルガモ雛 カルガモ雛 |

|

|

|

| 2016年6月29日(水) |

| ミソハギ(禊萩) |

野川公園自然観察園で、ミソハギが咲いていた。旧暦のお盆(7月15日)の頃に咲き、ミソハギの枝を水に浸して、仏前の供物に禊ぎ(みそぎ)をしたそうだ。

ミソハギ ミソハギ

ミソハギ ミソハギ |

|

|

|

| 2016年6月29日(水) |

| ネムノキ(合歓木) |

野川公園のネムノキ(合歓木)の花が咲き始めました。繊細で美しい花です。長く伸びた糸状のものはおしべです。花弁が発達せず、おしべが花を構成している。ネムノキの葉は、夜閉じる。

ネムノキ ネムノキ

ネムノキ ネムノキ |

|

|

|

| 2016年6月28日(火) |

| 「ネジ」をまかないネジバナ |

玄関に置かれた植木鉢からネジバナが4本出てきた。その内、1本は、なぜかネジを巻いていない。

尚、ネジバナは、たくさんの小さな花が「ネジ」のように螺旋を描いて付いているために、この名前がついた野生ランです。でも、「ネジ」をまかないネジバナもあるのですね。

ネジバナ ネジバナ |

|

|

|

| 2016年6月28日(火) |

| 白色のキキョウ |

庭のキキョウが、咲き始めました。これは紫色ではなく、白色の花をつけています。

キキョウ キキョウ

キキョウ キキョウ |

|

|

|

| 2016年6月27日(月) |

| キアシナガバチの巣 |

先日、庭の植木の中に巣を作っていたアシナガハシですが、1週間後今度は、庭のパーゴラについている照明器具に巣を作り始めました。昼ごろ庭に出ようとして数羽のハチが飛び出してきてびっくりしました。遠くから見ると、巣を作り始めていました。

キアシナガバチの巣 キアシナガバチの巣

おっかなびっくりで、巣をたたき落としましたが、その後もハチは戻ってきます。市役所に相談して、写真よりキアシナガバチであることが分かりました。また『これらの肉食蜂は幼虫にほかの昆虫を狩って与えるので、ガーデニングをするには必要な益虫です。葉を食い荒らす青虫などを捕ってくれます。巣に人が触れる場所でなければ駆除の必要はないと思います。ハチも暮らしやすい場所だから巣を作っているのです。』との助言を頂き、防虫剤で駆除するというよりは、どこかに引っ越してもらうことにしました。防備を固めて、巣に近づき、巣があった照明装置を薄いビニール袋で覆い隠してしまいました。様子を見ていますが、これで大丈夫なようです。

対策として照明器具を覆う 対策として照明器具を覆う |

|

|

|

| 2016年6月26日(日) |

| キョウチクトウ(夾竹桃) |

キョウチクトウ(夾竹桃)の花が咲き始めました。見かけたのは、白色一重咲きの花です。よく見かけるのはピンク色で八重のものです。原産弛はインドで、日本には江戸時代に中国経由で渡来したようです。有毒植物で、大気汚染に強いので、公園樹などとして用いられている。夏の間咲き、サルスベリ(百日紅)と同じ時期に花が見られる。

キョウチクトウ キョウチクトウ |

|

|

|

| 2016年6月26日(日) |

| サルスベリ(百日紅) |

都道武藏境通りの街路樹サルスベリ(百日紅)が咲き始めました。咲いたのは真っ白い花です。百日紅の名前のように、長い夏の間ずっと咲いてくれる、うれしい花です。

サルスベリ サルスベリ

サルスベリ サルスベリ |

|

|

|

| 2016年6月25日(土) |

| 植物多様性センター |

昼前、雨がやんできたので、神代植物公園植物多様性センターに出かけました。トモエソウ、カワラサイコ、チダケサシ、キキョウ、ハマナデシコ、カワラナデシコ、スカシユリ、ヤマラン、ヒメオオギズイセンなどが咲いていました。

トモエソウ トモエソウ

カワラナデシコ カワラナデシコ

カワラサイコ カワラサイコ

チダケサシ チダケサシ

キキョウ キキョウ

ハマナデシコ ハマナデシコ

スカシユリ スカシユリ

マヤラン マヤラン

ヒメオウギズイセン ヒメオウギズイセン |

|

|

|

| 2016年6月24日(金) |

| 井の頭池で、絶滅危惧種の水草が復活! |

|

|

|

| 2016年6月23日(木) |

| 腎臓内科の定期診察 |

今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。午前中に血液を採取して、午後の医師の診断時には、その結果に基づいて判断を聞かせていただける。今日は、懸案のクレアチニン値が、また4ヶ月前の値近くに戻り、一安心でした。

1ヶ月前の診断では、クレアチニン値が悪かったので、食事の内容や、塩分の摂取には引き続き注意をした。 その上、医師の判断で、血圧が下がり過ぎてもいけないので、2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)を1ヶ月間やめてみた。それでも、血圧は大きくならず、クレアチニン値は改善した。「血圧を下げる薬をやめて、クレアチニン値が良くなった」ので、万歳です。

このまま、また1ヶ月後に、診察を受けることになった。 |

|

|

|

| 2016年6月22日(水) |

| 庭園のフジバカマの世話 |

小雨の中、今朝、国分寺市にある企業の研究所庭園のフジバカマの世話に行ってきました。 庭園では、研究所創立60周年(2002年)記念のナツナツツバキの白い花が咲いていました。

ナツツバキ ナツツバキ

フジバカマの草丈はすでに1mにもなっていました。心配したうどんこ病の気配もなく、順調に成長していました。

フジバカマ フジバカマ

湧水も少し増え、雨の大池には、ウグイスの鳴き声が響き、コブハクチョウが、ゆったりと身繕いをしていました。

湧水 湧水

大池 大池

コブハクチョウ コブハクチョウ

コブハクチョウの動画は、こちらです。 https://youtu.be/nV3tjJSKnug

庭園に下りる小道の両側には、アジサイが沢山咲いていました。

アジサイ アジサイ

アジサイ アジサイ

アジサイ アジサイ

アジサイ アジサイ |

|

|

|

| 2016年6月21日(火) |

| 第7期野川流域連絡会全体会 |

昨夜、調布の文化会館たづくりで、第7期野川流域連絡会第3回全体会が開催された。都民委員、団体委員、行政委員など約40名が参加した。

主な議題は、

1)第7期活動報告

水環境分科会、生きもの分科会、なっとく部会、研究部会よりの報告と意見交換

2)話題提供 「低地の河川とにぎわいの創出につぃて」

建設局河川部計画課、野川流域連絡会事務局

3)グループディスカッション

テーマ「野川の河川敷のあり方」を、5班に別れて、話し合いと報告

でした。

野川流域連絡会も、平成12年8月に第1期がスタートし、14年間の活動が継続してきた。私は、第3期平成18年4月から都民委員として、参加してきて、あっという間に10年間がたってしまった。 |

|

|

|

| 2016年6月20日(月) |

| アシナガバチ現る |

今朝、庭の除草をした。この時期、雑草がすぐに伸びるので、忙しい。ついでに、ツツジの剪定をしようと思ったいたら、ハチが数匹現れた。おそるおそる様子をうかがうと、アシナガバチが、数羽かたまってる。状況は私にはよく分からないが、巣を作られると大変なことになる。だが、まだそこまではいっていないようだ。

慎重に装備をかため、まずホースで水をまいて、アシナガバチがいないことを確認した上で、 ツツジを刈り込んだ。これで、当分は大丈夫と思う。

アシナガバチ アシナガバチ

アシナガバチ アシナガバチ |

|

|

|

| 2016年6月19日(日) |

| 野川に注ぐ湧水量の測定(6月) |

今朝、野川に注ぐ湧水量の6月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。先月まで湧水量は、昨年の10月をピークに、ずっと減少していましたが、梅雨に入って、湧水量も若干増加の気配が見えてきました。

湧水量の推移 湧水量の推移

湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子

三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川3.1 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場11.1L/秒、③飛橋上流水車小屋向い7.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間0.9 L/秒でした。

|

|

|

|

|

|

| 2016年6月18日(土) |

| ICUキャンパス自然観察教室 |

ICUの生涯学習講座に「ICUキャンパス自然観察教室」全3回があり、今日は、その第1回目が行われた。講師は、多田多恵子さんです。(「身近な草本の実とタネハンドブック」の著者) 2時間ほど、ICUのキャンパス内を歩いて、その自然を観察した。アナグマで高名な上遠岳彦先生も同行してくださって、説明をいただいた。2時間、たっぷりICUキャンパスの自然を楽しみました。

写真は、ミズキの葉でお遊び(ばらばら)、アナグマの巣穴、カラスビシャク、アマチャズル、ネジバナ、オトシブミ、サトキマダラ、ムラサキシジミ、ヒカゲチョウ、ウラナミアカシジミです。

ミズキでお遊び(ばらばら) ミズキでお遊び(ばらばら)

アナグマの巣穴 アナグマの巣穴

カラスビシャク カラスビシャク

アマチャズル アマチャズル

ネジバナ ネジバナ

オトシブミ オトシブミ

サトキマダラヒカゲ サトキマダラヒカゲ

ムラサキシジミ ムラサキシジミ

ヒカゲチョウ ヒカゲチョウ

ウラナミアカシジミ ウラナミアカシジミ |

|

|

|

| 2016年6月18日(土) |

| アサガオ |

今朝、家のアサガオが2輪咲いた。昨年の種を蒔いて、そだてたものです。昨年は7月15日、一昨年は7月4日に咲いた。今年は、種を蒔いた時期も早かったためか、随分早かった。

アサガオ アサガオ

|

|

|

|

| 2016年6月17日(金) |

| 読書用LEDスタンド購入 |

本年度は、毎週金曜日の午前、市民大学総合コースで、歴史コース(大英帝国・世界システム論)を受講していて、関連する世界史の本をいろいろと読んでいるが、最近白内障がかない進んできたようで、明るい照明でないと小さい字は読みづらい。

今日の市民大学の帰り道、大型家電販売店にたちより、卓上用のLEDスタンドをチエックしてみた。小型で、スマートなものがあり、気に入った。価格も安かった。試しにスウィッチを入れて、点灯し、本がどの程度楽に読めるか試してみて、OKだった。善は急げと、買って帰った。

これで、読書が楽しくなりそうだ。 |

|

|

|

| 2016年6月16日(木) |

| 野川の流量測定(6月) |

今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。先月(5月)までは、昨年の9月をピークに流量は減少していたが、今月は、梅雨に入ったので、流量は少し増加してきた。

野川の流量推移 野川の流量推移

大沢橋下流での測定の様子 大沢橋下流での測定の様子 |

|

|

|

| 2016年6月15日(水) |

| ハンゲショウ(半夏生) |

神代植物公園植物多用性センターでは、ハンゲショウ(半夏生)の葉が真っ白でした。今年は少し早いのでしょうか?

ハンゲショウ ハンゲショウ

暦の上では、今年は、6月21日が夏至です。(夏至は、一年中で一番昼が長い日です。)それから11目が半夏生です。今年は、梅雨の初めは、空梅雨で、平年よりは、貯水池の水も不足しているようで、心配です。 |

|

|

|

| 2016年6月14日(火) |

| 野川流域連絡会生きもの分科会 |

昨夜、調布市の文化会館たづくりで、野川流域連絡会生きもの分科会があり、出席した。主な議題は

1)野川の生きものハンドブック改訂について

2)今期の活動報告について

3)野川・生きもの観察会について

であった。

夏季の野川・生きもの観察会は8月7日(日)午前10時から12時、都立野川公園内野川およびほたる川(小川)で行われる予定。詳しくは、近く野川流域の各市の広報に掲載される予定です。 |

|

|

|

| 2016年6月13日(月) |

| 星と森と絵本の家のフジバカマとカワラナデシコ |

雨の中、国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家に出かけた。構内には、アジサイが咲いていた。

アジサイ アジサイ

絵本の家の入り口のところに昨年植えたフジバカマは、今年は良く育っている。草丈も1m近くになっている。うどんこ病の気配もない。守衛さんが良く水をあげているようだ。今年の秋(9月末)の開花が楽しみだ。

フジバカマ フジバカマ

少し入ったカツラの木の下のカワラナデシコも大分育ってきた。これは最初3年前に植えたものです。その後も補植しています。7月末の開花が楽しみです。

カワラナデシコ カワラナデシコ |

|

|

|

| 2016年6月12日(日) |

| 野川の風景 |

野川の近くで、クチナシの花が咲いていた。飛橋上流では、風景画を描いている人がいた。高水敷では、モンシロチョウ、ツマグロヒョウモンなどが飛んでいた。アオサギの姿もあった。ところどころに残っている外来植物オオブタクサの草丈が大分伸びてきた。アレチウリも出て生きた。野川でも、そろそろ東京都の第1回目の草刈りが始まるようだ。

クチナシの花 クチナシの花

絵を描く人 絵を描く人

モンシロチョウ モンシロチョウ

ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン

アオサギ アオサギ |

|

|

|

| 2016年6月11日(土) |

| 「花のまち交流会」 |

今日(6/11)午後、ガーデニングフエスタ2016プレイベントである「花のまち交流会」が、三鷹市公会堂さん館3階で、午後1時半から行われます。

講師は、盆栽家の山田香織さんで、第1部は山田香織さん講演「手のひらで楽しむガーデニング〜はじめて出会う彩花盆栽の魅力〜」、第2部は公開授業「小さな彩花盆栽をつくります」です。主催は、三鷹市市民緑化推進委員会、三鷹市です。

申訳ありませんが、参加は事前申し込み(定員120名)で、すでにすんでいます。私は、委員の一人として、運営のお手伝いをします。

http://hanakyokai.or.jp/news/767

|

|

|

|

| 2016年6月10日(金) |

| 市民大学総合コース 「ドイツ帝国」「ロシア革命とソヴィエト連邦」 |

先週と今週、市民大学総合コース「混沌とした現在の源は?」では、第3回「ドイツ帝国の興亡」、第4回「ロシア革命とソヴィエトン連邦の光と影」の小林克則さんの講義が終わった。

講義は、生徒30名が5班に別れて、討論・発表の形式で行われたので、予習が必要であった。私も図書館で借りた4冊の本にざっと目を通して、事前に与えられた討論のテーマについて、自分ながらの案を持参して、出席した。討論時間の制約があるので、不充分な点はあったが、最近、使っていなかった脳を、充分使った点では、満足でした。

先生が、最後に江戸時代の儒学者・佐藤一斉の「三学戒」のことば、

『少(わかくし)て学べば、則(すなわち)壮(そう)にして為(な)すこと有り

壮にして学べば、則ち老いて衰えず

老いて学べば、則ち死して朽ちず』

を紹介し、今回は『楽しく講義をさせていただきました』との謙虚な態度には、感じるところがあった。 |

|

|

|

|

|

| 2016年6月7日(火) |

| 梅雨時の庭 |

今日は、小雨が降っている。梅雨に入って、恵みの雨だ。雨の庭では、アジサイ、キンシバイ、ムラサキツユクサが咲いています。

アジサイ アジサイ

キンシバイ キンシバイ

ムラサキツユクサ ムラサキツユクサ

仕方なく、午前中、傘を持って、バスに乗り、調布駅前まで買い物に出かけてきました。午後は、三鷹創造協会で、緑のボランテァイの安全講習会があります。

|

|

|

|

| 2016年6月6日(月) |

| 大沢の里の田圃の田植え |

三鷹市の大沢の里には、今でも、地域住民「ホタルの里三鷹村」の村民により田圃が保全されていて、梅雨時になると、近所の小学生・中学生も手伝って、村民総出で田植えが行われる。今年は、まだ本格的な梅雨の雨が降ってないが、国分寺崖線から湧出る湧水の水を利用して、田圃に引いている。どうもこの6月4日(土)と5日(日)に田植えはおこなわれたようで、今朝、通りかかるとすでに田植えはすっんでていた。田植え後の田圃には、早速カルガモがやってきた。ツバメも飛び、シオカラトンボの姿もあった。

ほたるの里三鷹村の田圃 ほたるの里三鷹村の田圃

田植えが終わった田圃 田植えが終わった田圃

田圃にカルガモ 田圃にカルガモ |

|

|

|

| 2016年6月6日(月) |

| 新宿柿傳で会食 |

昨日は、新宿東口にある京懐石の「新宿柿傳」で、家族で、京懐石を楽しみました。最後に、「くずきり」までいただき、大満足でした。

「京都柿傳」というお店が京都の上京区西洞院丸太町上がるにあります。京都では、茶席などに出向いて調理する出張専門の料理店なので、店自体に客人を迎える座敷は設けていません。その流れをくむ、東京の「新宿柿傳」では、甲州街道の安与ビルの8階で懐石料理がいただけます。

尚、9階には茶室があり、7階のホールでは、大人数の宴席をお願いできる。 |

|

|

|

| 2016年6月3日(金) |

| 野川の自生種フジバカマの保護 |

フジバカマは、秋の七草の一つですが、現在は環境省のレッドリストでは、準絶滅危惧種に位置づけられている貴重な多年生の在来植物です。

5年前(平成23年)の秋に野川の水辺の法面にフジバカマが自生していることが分かり、北多摩南部建設事務所と相談して、翌年からフジバカマ付近だけを草刈りをしないようにして頂いたところ、秋には花が咲き、種も採取することができました。フジバカマを好む蝶アサギマダラもここに来てくれました。このゾーンで、フジバカマを保全するために、その後も、引き続き都の草刈りを除外して頂いています。その代わり市民が草刈りをしております。フジバカマ・ゾーンの面積は、約120㎡(幅約4m、長さ約30m)です。フジバカマは、野川が降雨で増水しても、冠水しない位置に生育しています。秋には、草丈は、高いもので170cm程度になります。花期は、9月下旬から10月下旬です。

今年も草刈りを除外していただくために、今日の午後、現場で北多摩南部建設事務所と草刈り業者と私の3者で、ゾーン4隅を確認して、杭をたてました。後でロープを張ってくれることになっています。

野川で採取したフジバカマの種を蒔いて、毎年苗を育てて、付近の公園などに苗を提供しています。平成25年は、大沢コミセン7株、三鷹市星と森と絵本の家(国立天文台構内)6株、平成26年は、日立中研究所の庭園45株、野川公園30株、大沢コミセン10株、平成27年は、三鷹市星と森と絵本の家30株、羽沢小学校30株、神代植物公園植物多様性センター30株などの提供をしております。今年(平成28年)も大沢コミセンに10株を提供しました。

現場でくい打ち 現場でくい打ち |

|

|

|

| 2016年6月2日(木) |

| 久しぶりの予習 |

明日、三鷹市の市民大学総合コース「混沌とした現在の源は!?」の第3回目の講義がある。テーマは、「ドイツ帝国の興亡 ~統一からブエルサイユ体制まで~ 」です。講師から、「テーマを6個示され、プリントを読んで考えておいてください。斑をつくって、討論していただきます」と間接的にいわれている。事前にいただいたレジメを読んでも、簡単すぎてピンとこない。仕方なく、中公新書の安部謹也著「物語ドイツの歴史」を入手して、読むことにした。本当は、わかりやすい講義をしていただき、その上で質問の時間をとっていただくのが、これまでのやり方であり、我々高齢者には、望ましいやり方と思っています。

今日は、ICUの学食を使わせていただいて、3時間ほど読んできた。ここだと、1杯100円のコーヒを飲みながら、落ち着いて読書に没頭できる。

|

|

|

|

| 2016年6月1日(水) |

| 庭園のフジバカマ |

今日は、午前中、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。

フジバカマは、植えてから3年目で、今年も順調に成長していて、草丈は平均で85cmになっていた。今日もフジバカマのゾーンの除草を行った。茂り過ぎたように見えるところは、フジバカマを少し間引いて、風通しをよくしておいた。

池の近くには、セイタカアワダチソウ(外来生物法で要注意外来生物に指定されている侵略的外来植物です)が群生しているゾーンがあり、気になっていたが、前回の訪問時に除草し、今回もまた除草をした。これで目立たなくなると思っている。

静かな大池には、コブハクチョウ1羽がいて、池の縁を移動していた。庭園では、アジサイが咲いていた。

フジバカマ フジバカマ

コブハクチョウ コブハクチョウ

アジサイ アジサイ |

|

|

|

| 2016年5月31日(火) |

| カイツブリの雛6羽@井の頭公園池 |

井の頭公園のボート池には、今朝、カイツブリの雛が6羽元気にいました。この池も、2度の「かいぼり」が実施され、最近は、水の透明度も良くなり、カイツブリの餌の小魚も多く育っているようで、今年は、6個の卵を産み、5月21日に最初の雛が孵り、その後だんだんと増えて、5月28日には6羽目が孵った。その後も、天敵が狙っている中、親鳥たちの必死の育児で、今日も6羽が元気でした。このまま無事に育つことを祈るばかりです。

動画は https://youtu.be/XEyr0v5mBgQ です。 |

|

|

|

| 2016年5月30日(月) |

| フジバカマの挿し芽 |

フジバカマの苗を増やすためにこれまでは種をセルポットに蒔いて、育てていいました。今年は、始めて、挿し芽もためしてみることにしました。

今月初め(5月3日)に、15cmのポットに、3個の挿し芽をしてみた。フジバカマの茎を、先から15cmほどの長さを切って、下の方の葉だけをおとしただけで、土に差し込んで、水をたっぷり与えた、その後の毎日のように水を与えた。それでも、1ヵ月ほどたってみると、3個とも、新しい芽生えがあった。植物の生命力の力には、驚きです。1個は茎の先端から、1個は茎の途中から、1個は土の中から、そっれぞれ新しい芽生えがあった。無事発根したものと思われる。

フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)

フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)

フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)

昨日は、新たに5個の挿し芽を試してみることにした。今度は、発根しやすいように、①30分ほど茎をメネデールを溶かした水につけて、充分水揚げをしておき、②土に差し込む前に、ルートンをつけて、発芽しやすい状態にしておいた。1ヶ月後、どうなっているか、楽しみです。

フジバカマの挿し芽(5/29) フジバカマの挿し芽(5/29) |

|

|

|

| 2016年5月29日(日) |

| カラタチの実 |

今日、国立天文台構内でカラタチの青い(緑色)実を見た。直径3cmほどの球形の緑色の実である。春には白い花が咲き、秋にはこの実は黄色くなる。カラタチには鋭い刺があり、外からの進入を防げるので、昔は生け垣によく使われたそうであるが、現在ではまり見かけない。

カラタチの実 カラタチの実

カラタチの実 カラタチの実

カラタチの花 (2014年4月17日撮影) カラタチの花 (2014年4月17日撮影)

カラタチの実 (2015年9月3日撮影) カラタチの実 (2015年9月3日撮影)

よく知られている北原白秋作詞、山田耕作作曲の「からたちの花」には、

からたちの花が咲いたよ。

白い白い花が咲いたよ。

からたちのとげはいたいよ。

青い青い針のとげだよ。

からたちも秋はみのるよ。

まろいまろい金のたまだよ。

からたちのそばで泣いたよ。

みんなみんなやさしかつたよ。

と歌われている.。 |

|

|

|

| 2016年5月29日(日) |

| ニオイウツギ(匂い空木) |